孙忠:抗大精神铸造一生

口述人: 孙忠

采访人: 王志龙、张连红、莫非、王元萍、徐炜、庄腊梅

采访时间: 2016年7月15日

采访地点: 南京军区第二干休所

整理人: 卜甜甜、何沐阳、王金鑫

孙忠

【老兵档案】

孙忠,男,1924年生,河南杞县人。1938年10月参加新四军,1941年7月加入中国共产党。先后任新四军游击支队随营学校学员、第6支队第1团第3营第7连文化教员,八路军第4纵队第5旅第13团第3营青年干事,新四军第4师第11旅第31团第3营青年干事,抗大四分校第1队第1排排长、第1队代理队长、校部军教科干事,新四军第4师司令部作战科参谋、华中军区司令部作战科参谋,华东野战军特种兵纵队司令部作战科参谋、榴炮团营长等职。抗战时期,深入敌后,参与开辟豫皖苏边区根据地、皖东北根据地的游击战争,历经豫皖苏反顽、淮北33天反“扫荡”。解放战争时期,先后参加鲁南战役、淮海战役、渡江战役、解放南京、解放上海、解放长山列岛、解放舟山等战役。

【关键词】

新四军游击支队 新四军第6支队 新四军第4师 抗大四分校

一、为求解放,兄弟姊妹四人投生革命

我是河南杞县人,1924年农历十月出生。解放前,家里有一些田地但不多,祖父祖母年纪大都不能劳动了。我父亲叫孙占周,他是教书的小学教师,教书的收入基本上可以维持我们的生活。我是老大,弟弟妹妹年纪都很小,也帮不了家里做事。

我一个弟弟后来也参军了。抗美援朝的时候,他在1军当过炮兵连长,“文化大革命”之前转业到平顶山豫剧团当团长,这是二弟。三弟,1949年参加我们当地的陈留县的县大队,以后又转到野战部队,参加过抗美援朝。他是1949年9月份参军的,参军以后就到南京汤山炮校学驾驶,50年参加抗美援朝,战斗中遇到敌机轰炸,炸的汽车燃烧起来了,以后就送回国养伤,伤愈后到荣军学校学习,学习结束转业到河南少林寺所在的登封县当放映员放电影,后来当县的放映队长,以后又调到开封解放电影院当副经理、经理,他活到80岁,是离休干部,前几年去世了。

我就这两个弟弟比较大一点,还有一个妹妹,也是1949年以前参加工作,他们都是共产党员。我的二弟叫孙祝三,三弟叫孙宪,妹妹叫孙少鱼,他们都已经辞世不在了。

二、大同中学中的良师益友,结伴加入革命队伍

我们学校叫杞县私立大同中学,当时是一个比较进步的学校。因为大同中学是私立的,不是国民党办的学校,这是一个因素。第二个,这里面有许多老师、学生都是共产党员。王静敏他在那里当教员,我在那上学的时候他给我们讲社会科学,后来他是南京军区的副政委,2003年去世了。另外我们还有许多老师都是共产党员,有的被捕了,也有的牺牲了,没牺牲的都相继投身了革命。他们宣传动员我们学生去参加部队,有些年龄大的学生,1937年就已经参加部队了。我们的同学大部分都到部队里去了,这是一方面。另外一方面,就是杞县有一个老共产党员叫吴芝圃,吴芝圃新中国成立后是河南省第一任省长,他是地下党,是1925年的党员。1927年豫东暴动时,他当杞县的县长,白色恐怖时期他跑到洛阳中学当教员去了。

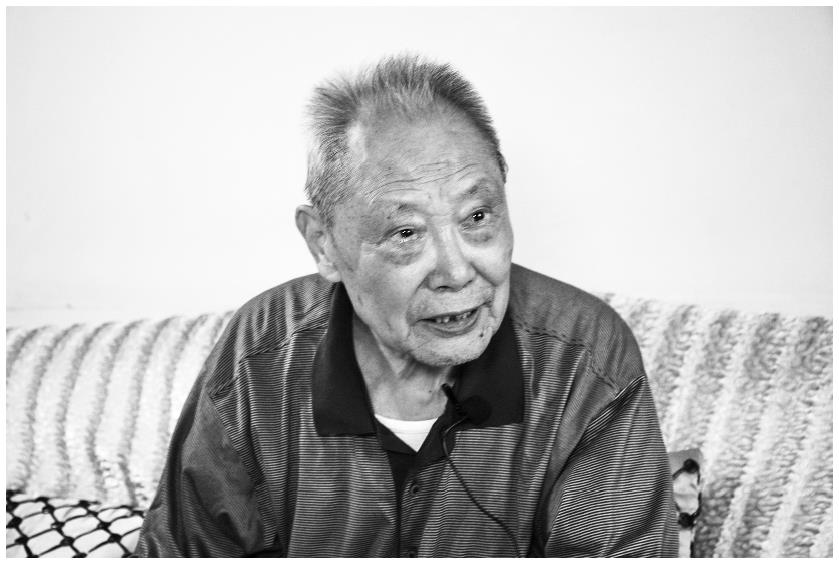

项目组访谈孙忠

抗日战争开始,国共合作以后,他就组建了游击队,拉学生参加游击队。他拉了一个游击队叫豫东抗日游击第3支队,3支队和彭雪枫的新四军游击支队合在一起,成立了新四军6支队

,这支部队是新四军4师的基础,3支队并到新四军6支队以后,彭雪枫是支队司令员,吴芝圃是副司令员,参谋长是张震,政治部主任萧望东。吴芝圃一直在新四军6支队当副司令员,以后在旅里当过政委

,这支部队是新四军4师的基础,3支队并到新四军6支队以后,彭雪枫是支队司令员,吴芝圃是副司令员,参谋长是张震,政治部主任萧望东。吴芝圃一直在新四军6支队当副司令员,以后在旅里当过政委

,他一直在新四军4师。

,他一直在新四军4师。

当时到处在做宣传,我们就到了6支队。有些同学他们已经在吴芝圃拉的3支队那个部队里了,那时候他们恐怕已经是共产党员了。

抗战期间,日军占领了我们的县城,群众都在逃难要饭,我初三年级没上完就不能再继续上学了。这时的国民党政府也跑了,以后敌人自动地撤退了,撤退后又继续前进,县城处于无政府状态。

新四军6支队彭雪枫来到我们地区,我们有许多同学听说这个部队是抗日的队伍,不打人,不骂人,官兵平等,大家都愿参军抗日,我们五六个同学结伴到城南三十里路傅集镇新四军6支队留守处那里投奔新四军。

这时的傅集镇已聚集了不少各地前来报名参军的学生,当时的部队在农村打游击的地方靠近我们这个留守处。大家在留守处集中了个把礼拜时间,留守处就直接把我们这些学生送到部队里去了。我是1938年10月参加的新四军,我那时只有14岁,还是个初中三年级没毕业的肄业生。

那时一块结伴参军的中学同学,他们的姓名我现在还记得一些,有不少人都牺牲不在了。一个叫李宣化的,后来当了兰州军区的政委,他现在离休了。我和他一块到留守处报名参军到的部队。当时的留守处负责人叫许遇之,那里像一个招待所,新四军6支队的留守处一个点就设在那里专门接待来参军的人。

我参加新四军时,母亲已不在人世了,父亲还在。父亲是小学教师,他一直到解放以后干到退休。那时我还有一个祖母,家里人都支持我参军。印象最深地是他们帮助我整理行装,打背包,捆行李,送我去参军。

三、一所为革命培养新生力量的学校

到了新四军6支队随营学校,一看里面,都是青年学生。我们那时候只有一个队,一个队也就五六十人,一个队长、一个指导员,队长宗子元是江苏丹阳人,指导员叫万宗仁,我们就在新四军6支队随营学校队里学习生活。

随营学校没有什么固定地方,不是一个地方住很长时间,有很多个地方。在一个地方住三天五天,顶多个把礼拜,然后背包一打夜间行军到另外一个新的地方。学习就是学这个抗日救国道理,新四军、八路军的光荣传统,官兵平等,不打人不骂人,三大纪律,借物需还,损坏要赔。那时的学习,没有书本。

学习不到一个月,我们就开到敌后。当时转移只能夜间行军,白天不能行军。因为白天敌人有飞机看到大部队行军它会扫射,所以白天不能行军,只能夜间行军他看不到。我在随营学校学了三个月,就分配到新四军6支队政治部工作,政治部有个青年先锋队和一个剧团,剧团叫拂晓剧团。

拂晓剧团比较有名,《拂晓报》是新四军4师彭雪枫主持办的。拂晓剧团、青年先锋队,年龄大一点有演戏特长的,叫他到剧团里,其他人就到青年先锋队里去。单位名字就叫青年先锋队,也不叫宣传队,每到一个地方就要写墙报,贴标语,向群众宣传扩军,检查群众纪律,搞这些工作。青年先锋队和拂晓剧团是同一个组织,都归宣传科领导。

有些人就分配到青年先锋队,青年先锋队实际上就是个宣传队。这个宣传队有十几个人,宣传群众,写宣传标语,向老百姓做宣传扩军,就做这个工作,每到一个地方还开群众大会。拂晓剧团里面就是一些更年轻的、更年幼的小孩、青少年,男的女的都有,拂晓剧团他们演戏,演的就是宣传抗日内容戏。

四、夜行军突袭日伪据点歼灭敌寇

我们那个时候一入伍就换上了军装,冬天发棉衣,夏天是单衣,我们穿的是灰色军装。当时国共合作期间,红军的帽徽就换成了青天白日帽徽,还有个臂章,N4A

就是新四军臂章。入伍后三个月,我们从睢县、杞县向敌后进军,往东向陇海路这个方向就是津浦路,我们就在津浦路西这一带地区安营扎寨,建立敌后根据地。那中心地区就是涡阳以北,永城这几个县,安徽省的县,我们就住在安徽河南边界交界的地方。

就是新四军臂章。入伍后三个月,我们从睢县、杞县向敌后进军,往东向陇海路这个方向就是津浦路,我们就在津浦路西这一带地区安营扎寨,建立敌后根据地。那中心地区就是涡阳以北,永城这几个县,安徽省的县,我们就住在安徽河南边界交界的地方。

天天夜行军,白天有飞机,不能活动,都是夜间行军到敌后,到日军占领的地区那里活动打游击。1938年、1939年的时候,那时候正是徐州台儿庄战役,打武汉,正面战场在打,我们就开辟敌后游击战场,从杞县经过安徽、太康、鹿邑还有亳县、沂南到永城沿着这条路线到敌后打游击。

具体的战斗过程,在那种情况之下一般的就是敌人它一个城镇的一个据点里面有些日军或者是伪军在那地方守,我们组织部队去夜间袭击,有的把敌人打跑了,有的把敌人消灭了,都是些零星的战斗,不是大规模的战斗。1939年的时候就在河南和安徽交界的永城、夏邑、涡阳这一带战斗。

敌后根据地工作非常艰苦,那个时候基本上没有工资。我1938年参加部队到1939年春节的时候,就发了一块钢洋,一块钱的工资,平时基本上没有工资,光管吃饭,吃的是高粱面、山芋,高粱面、山芋都是老百姓给的。那个时候并不是派饭吃,不到老百姓家里吃饭,由部队单位伙房做饭吃。连队伙房有专门的供给部门,供给由部队后勤工作者和地方上联系搞些粮食,还有打仗缴获敌人的一些战利品,这样都可以改善我们部队的生活。

部队和群众关系就像鱼儿和水一样好。宣传队经常和群众在一块,向群众做宣传,动员年轻人参军抗日。部队士兵不能违反群众纪律,要和群众搞好关系,不能脱离群众。帮助群众上门板,捆蒲草,借群众东西要还,损坏群众东西要赔,因为那时候有三大纪律八项注意制度,所以军民关系相处得很好。

五、国民党假抗日,搞摩擦剿共是真

我在政治部青年队干了有一年的样子,1939年的10月份我调到部队去了。那时候年龄也大一点了,就调到新四军6支队老1团3营7连当文化教员。

1939年12月份就是快过元旦的时候,我们过铁路,从津浦路西过到津浦路东,开辟皖东北根据地。皖东北就是现在的泗洪为中心,洪泽湖以西,就在这个地方开辟打游击,我们在这里活动了8个月。那时候洪泽湖以北,淮阴、泗阳、淮安这些地方都被日军占领了,国民党的部队也在这个地区活动。1940的时候,国民党的部队和我们在洪泽湖地区一直搞摩擦战斗。

1940年6月份黄克诚带来八路军2纵的一部分部队和彭雪枫的新四军6支队的大部分部队合编成八路军第4纵队,彭雪枫当司令员,黄克诚当政委。没搞几个月,以后情况又有了变化。那个时候黄克诚他已经带着部队组建八路军第5纵队到了苏北这个地方,在苏北这一带活动,淮阴、盐城以北,一直到陇海路这都是5纵队的地盘。他们皖南事变后编成新四军3师,我们彭雪枫部队编成新四军第4师。之前是张爱萍把我们带出路东去的皖东北,后来又把我这支部队撤回到路西,归还新四军4师,回到彭雪枫部队的建制了。

六、豫皖苏反顽失利,部队损失惨重。

1938年当兵那时我14岁,到了1940年都16岁了。1939年给我配的武器是步枪,反顽斗争时我的武器还比较好。那是因为日军来“扫荡”,国民党军队逃跑时在彭城那一带,他们把枪都埋藏起来了。我们跟上去以后,调查发现了他们埋枪地方,把枪起出来以后,我们就换装备了。那个捷克式、中正式步枪都是比较新的。我们通讯班每人都换了一杆新枪,发放枪时我说我也要一个,我们副团长兼营长也给了我一条枪,所以我也有一杆新枪了,弹药每人几十发。记得我第一次打枪,就是在反顽斗争战斗过程中开的枪。那个时候,我在营里当青年干事,做青年干事工作,主要是发展青年团员,对青年进行教育,对青年团组织生活管理,另外跟随部队一块战斗生活。

1941年,汤恩伯率领国民党20万大军进攻新四军在淮北路西的豫皖苏边区根据地,4、5、6三个月反顽斗争,当时顽军力量很强,我们部队也少,我们这支部队最后奉军部命令1941年的6月底以前要撤往路东的皖东北根据地,我们从淮北路西撤退到路东,我们过洪泽湖,到湖东,就住在淮阴那个地方,部队驻扎在孙家集、岔河那一带。

1941年6月,部队撤到洪泽湖以东休整。因为我们撤到路东以后,我们一个团,副团长兼我们3营的营长牺牲了,两个教导员也都负了伤,这是营团干部,还有连长、副营长兼7连的连长也牺牲了,排长也有牺牲的,所以部队当时受的损失很大。

我们这一个团本来是三个营九个连,还有一个团部特务连,10个连队撤回到路东根据地后,一个营就剩一个连,损失两个连,一个团还剩三个连,加上一个团部特务连只剩四个连了。后来又在宿县,南徐州又叫做宿县,安徽宿县,还有个县中队,县中队长是老红军,他又补充到我们这个团里头,那时候我们这个团也就五个连了,三个营变成三个连,加上一个团部特务连,四个连,又补充了一个宿县的县中队一个连,所以加起来一共只有五个连,也没有营了,就剩下这么多部队。当时路东上级党委决定,凡是经过路东、路西三个月反顽斗争没有伤亡,没有牺牲,也没有逃跑,脱离部队,凡是到路东来的,一律都可以无条件地入党。

在安徽那边三个月的反顽斗争,牺牲比较大。我们是突围出来剩余的三分之一的人,在政治上很宝贵。就是在这三个月战斗当中,营团干部都牺牲了好多,他们能够坚定地斗争到底,安全地突围,这就不简单,这些人政治上经得起考验,一律可以入党。

组织那个精神一传达下来,以后就发展你,跟你谈话叫你入党。因为我是经过三个月反顽斗争过来的,所以我们营教导员和营部的军需两个人介绍我入的党。1941年7月我是预备党员,那时入党要三个月预备期,三个月后才能转正。入党以后就调我到抗大四分校学习,10月在抗大转的正,成为一名真正的共产党员。

七、精兵简政的抗大四分校

1941年8月,我调到新四军4师抗大四分校学习。我在二队,二队是政治干部队,一队是军事干部队。1942年3月份,学习了三四个月,还没有毕业,就把我调出来,分配了工作。

抗大四分校当时在路西也受到很大的损失,抗大只剩五个队,它本来三个大队六个队最后只剩下来四个队,又成立个青年队。把部队年龄太小的队员组织到部队当勤务员、通讯员、文书还有宣传员,都是些十五六岁、十六七岁的娃娃兵,因为要精兵简政,他们太年轻,太小,还没枪高,打仗又不行,所以把这些年轻的十四五岁、十五六岁小孩集中起来学文化,成立了一个青年队。青年队是抗大第5队,那时也没有大队了,把我调到那当排长。

青年队1942年成立时,三个排起码100人以上,没有女同志,都是青少年。1942年、1943年学两年以后,才毕业分配工作。我在抗大四分校青年队做了两年的排长,排长工作主要对一个排进行管理教育,另外每天有文化教员组织上文化课,学文化。

八、打得过就打,打不过就走,保存好革命有生后备力量

1941年路西国民党进攻,我们不能住那地方了,奉军部命令撤到路东。那天我们夜间行军到铁路东的一个农村集镇寨围子那个地方住下。中午的时候,日军在前面树林里头集结,集结以后发现有新四军的人了,开始从东南角的树林里头,通过麦地向我们这进攻。日军来的人数不少,一群群的,看到日军戴的军帽上有那个布条子垂着,穿的白衬衣,都隐蔽在麦田里,弯着腰拿着枪向我们住的地方进攻。围子东门外马路一边,有一条东西长的河沟子,我们就趴在河边上用中正式、捷克式步枪向敌人射击,掩护我们部队往后撤。

我看准了日军,瞄准好,“当”的一枪,打的他不动了,可能不是打死也负伤了,半天不起来了。战斗打了一个多钟头,当时我们只有一个连,100人都不到,都是撤退过来的。后来打不过日军,我们就撤退,和敌人脱离了,指导员恐怕是在那一次战斗中牺牲的。

那时候6月份,麦子还没有熟,隐蔽性还比较好,树也比较多。我们部队人也比较少,打得赢就打,打不赢就走。我们那个时候,部队主要是搞好自卫,保存力量,要保存好有生战斗力量。我们离开以后,他们就用掷弹筒在后面打炮追击。

1943年,日军对淮北地区进行大规模的“扫荡”,这个时候我们还是抗大学员,没有战斗任务。我们的乔书记,在上级机关指挥之下,先把我们学校带出来,转移到靠近盱眙那一带,现在的盱眙北边双沟那个地方有一条大河,河北则是管镇、鲍集一带的地方。

新四军4师9旅26团把守朱家岗,和前来“扫荡”的日军交战,9旅26团歼灭日军300多人,守住了朱家岗。当时我们师部抗大四分校学员没有武器装备,也没有打仗任务,主要任务就是学习,就没有参加战斗,而是转移避开了敌人的“扫荡”。

九、学文化、学军事、学政治,抗大一队的学员生活

1944年,我在抗大1队1排担任排长,队长调走了,因为没有了队长,我是1排长,所以任命我为抗大1队代理队长,主要负责全队下边三个排每天出操上课训练、行政管理工作。

我当排长和代理队长的时候,学校早上要出操,要练兵,要学文化课,操练军事、政治、文化。青年队的主要是学文化,后来我到1队,1队不是军队干部,它都是由中学、大学、社会上的成年人,还有党员组成的,主要学政治。

我是搞军事的,不给他们上课,主要做行政管理和出操训练工作。早上起床以后20分钟,马上就集合出操跑步,下午自习,没有什么娱乐活动,晚上下棋的很少。节假日、礼拜天有个活动,一般不是太多。过春节,那就是自己组织,演演节目就行了,开开同乐会,大家出来表演表演节目,唱唱歌。除夕晚上,搞搞会餐,很少喝酒,抗战时期条件还不是那么好。

我们住在洪泽县东边的朱坝镇。一个队学员住在一起,每个队相互靠近,不一定住在一个房子里,也有的住老百姓家里,部队那时没有营房和现房,只能住在老百姓家的空房里。

1945年的时候,又把我调到校部当军教科干事,军教科就是参与制定部队训练计划,另外就是有时候参加上课,最后又调到4师司令部作战科任作战参谋。我们这个部队,每个司令部下面都有几个科,第一作战科,第二侦察科,第三通讯科,第四管理科,基本上都是这个设置。作战科计划作战,下达命令,传达命令,指挥部队。

十、抗战胜利,部队忙于接收并组建新的部队

1945年8月日军投降,抗战胜利了。当时我们部队驻扎在淮北,泗洪洪泽湖周围,新四军4师师部在半城这一带。泗洪洪泽湖周围都是我们的老根据地,1940年我们在那里打了八个月仗。淮阴那里没什么敌人,那是我们部队占据的地盘。

抗战胜利这个时候,我们新四军也好,八路军也好,大批的部队都忙着开到东北占领地区,准备接收日军的武器,收复失地,也没有时间搞庆祝活动。我们没有到东北,不过我们在一起工作的同志有些人他自己到东北去了。他在东北那里部队有熟人挖他,就往那去了,反正都是革命。

9至10月份,我从抗大调出来,到部队工作。抗大原来的干部调出来,下到部队去分配工作。我们这一批干部刚从校部出来,就都介绍到师部了。师部听到这个消息以后,他们就要选干部,师部就把我调到新四军4师司令部作战科当作战参谋。

10月份以后,我们新四军4师师部就从淮北从半城到淮阴,到淮阴以后就进淮安县城了。到了淮安县城,组织形式改变了,我们不再叫新四军4师了,新四军4师师部和1师师部合并起来成立了华中军区,华中军区的司令员是张鼎丞,政委是邓子恢,副司令员一个是粟裕,一个是张爱萍,副政委谭震林。那时候我们新四军是4师师部就从半城移到淮城,作为华中军区司令部,我们住在淮城了。

十一、国民党持重兵发动内战,共产党勇追猛打直捣南京

1945年8月15日,日军投降了。国共两党谈判时期,内战还没起来,这个时候没有多少战争,比较太平。到6月份,谈判破裂,又开始打起来。解放战争就是1946年6月那时开始的。国民党自以为他兵力很多,军队多,武器装备好,消灭共产党没有问题,开始发动内战。我们部队1945年10月份就改成华中军区,驻扎在淮城。1946年6月份,国民党发动内战,进攻淮城,我们离开淮城,向山东转移,内战爆发,解放战争开始了。

1947年2月鲁南战役,我们把国民党第1快速纵队消灭了。消灭以后,我们就把他们汽车牵引的榴弹炮、坦克都缴获过来,把所有的武器接收过来,1947年3月18号,开特纵成立大会,我们自己成立了个华东野战军特种兵纵队。

1947年2月鲁南战役以后,特纵成立的机械化部队需要人,我就从华中军区到了特纵,调到华东野战军特种兵纵队司令部作战科任作战参谋,一直干到1949年。淮海战役消灭了国民党的一个机械化部队炮兵团,淮海战役结束以后我们又成立一个炮6团。1949年2月,我们又成立一个汽车牵引的榴弹炮团,我就调到榴弹炮团当了营长。一个炮1团,一个炮6团,特纵只有这两个团是机械化炮兵,是汽车牵引的火炮,是美式榴弹炮,这两个团都参加了渡江战役。

1949年4月,我们营参加渡江战役,掩护步兵渡江。我们炮兵就在江阴对过的八圩港、六圩港、四圩港,这一带掩护步兵渡江。过了长江以后,接着攻打上海。上海解放以后,就参加上海七七游行。游行完了以后,又开到山东打长山列岛。烟台威海附近有个长山列岛,敌人海军在那驻防,它靠岸比较近,炮可以打到岛上去。1950年解放长山列岛以后,我们部队就回到南京驻扎在东营房。

1950年3至4月份,我们又去打舟山,5至6月份舟山解放。舟山解放以后,我们就从舟山到了杭州,然后坐火车进军福建。当时的火车只能车运到上饶,上饶下了火车以后,开汽车到的福建。我们从上饶一直开到福州、厦门,进驻厦门岛,在厦门一住就是三年,以后又去抗美援朝。

十二、二八五团

新中国成立前,那时战事紧张,敌占区书信往来都不通,我没探过家,怕给当地伪军、国民党知道了,他们给家里找麻烦。1949年渡江战役胜利以后,才敢回家探望。之前一直都没回过家,也没怎么联系过。

我14岁当兵,那时年龄太小,还没成家。战争年代,军队结婚要具备“二八五团”条件,才能结婚。“二八五团”第一个条件必须要有28岁,没有28岁,小青年还不行。第二个条件就是要有五年军龄,当五年兵以后才行。第三个条件,要是团的干部,起码当团的参谋长,团的主任,或者团长、政委。这样子才可以结婚,不够“二八五团”这三个条件,都不准你谈恋爱。

因为有这个“二八五团”条件限制,所以我们这些当兵的人结婚都较晚。我1938年入伍14岁当兵,1938年到1952年十来年军龄,五年的军龄也超过了,当时我是团参谋长,团级干部,符合“二八五团”条件,我1952年结的婚。

我没有工夫写回忆文章,不过萧克上将讲过“做人要老实,办事要老实,讲历史写历史要真实,不能造假,实事求是”这句话至今铭记不忘!