丁位西:烽火战场上的白衣战士

口述人: 丁位西

采访人: 藏晓鲁、王海滨、刘晓勤、耿燕明、李小宁、赵志清、周启民、冯真、夏洛宁

采访时间: 2017年6月22日

采访地点: 江苏省南京市鼓楼区凯悦天琴小区

整理人: 夏洛宁、冯真、王骅书、王金鑫

丁位西

【老兵档案】

丁位西,男,回族,1925年12月28日出生,江苏泗阳人。1944年6月参加革命工作,1944年5月加入中国共产党。1944年6月至1945年8月在新四军淮北卫生学校学习;1945年任新四军第4师第四后方医院三所见习、医务员;1946年任华中军区军第一后方医院三所医务员;1947年至1949年任华东野战军第12野战医院、第5野战医院办公室室长;1950年任华东军政委员会卫生部防疫处科员;1952年至1953年任江苏省扬州地区血吸虫病防治所所长;1958年至1987年先后任江苏省南京市卫生防疫站副站长、南京市爱国卫生运动委员会副主任、南京市卫生局副局长。曾获得淮海战役纪念章、渡江战役纪念章、中国人民抗日战争胜利60周年纪念章和新四军建军70周年纪念章。

【关键词】

新四军第4师 淮北卫生学校 华东野战军 爱国卫生运动

一、在淮北中学参加抗日活动

我出生在苏北泗阳县,当时叫淮泗县,属于淮北苏皖边区的管辖范围。我到部队是1944年。1942年17岁时我到4师办的淮北中学上学,学校的校长是刘延东的父亲刘瑞龙。淮北中学是为新四军培养后备人员的半军事化的学校,我们入学是免学费的,在学校一边学习文化知识,一边接受爱国主义教育。当时已经参加抗日活动,老师带着我们,跑到敌人碉堡底下去写标语。我们在炮楼底下写,外面有部队保护我们。这些标语都写的什么呢?“打倒日本帝国主义!当汉奸是没有出路的!中国人不打中国人!”我们上中学的时候,就跟着部队一起活动,一起行动了。

上学校就是因为家里面待不住。日军来了“扫荡”很厉害,什么都抢。年轻人在家里不行,会被抓走的。我们镇上一部分年轻人互相联络了以后,就感觉要到部队去,不然在家里搞不好要被打死了,所以后来才到淮中去了。我们到淮中以后,还遇到一次日军“扫荡”。就是33天反“扫荡”,我们也参加了。因为淮中办不下去了,学生都回到原地去了。回原地不是回家,而是要跟部队一起去活动哦。你在家里待不住啊,苏皖边区全部被“扫荡”。后来我们就回到洪泽湖东边的淮泗县,就是现在的泗阳县,在那个地方继续上学,原来的淮北中学改名叫淮泗中学。到1944年课也上不下去了,淮泗中学也要解散,学校解散以后,全校2400号人,全部到部队去了,有的到拂晓报社,有的到拂晓剧团,有的到骑兵团,成为彭雪枫领导的新四军第4师一名新战士。参军后由于我年纪小,也有些文化,开始主要随年长的同志参与敌后宣传,虽然不直接参加战斗,但基本与作战部队一样,经常随部队转移,随部队行动,驻扎也常常要深入敌人占领的地区和村庄。虽很少在战场与敌人直接拼杀,但发动群众,宣传抗日也是在与敌人战斗,危险程度不亚于硝烟烽火的战场。也有的小战士化装侦察,为部队传递情报,不分冬夏昼夜,风里雨里,忍饥挨饿,那时的生活既紧张又艰苦。

二、在卫生学校跟着部队打游击

1944年6月,根据当时战争的需要,部队送我去新四军淮北卫生学校学习。战争年代能安排组织我们学习是一件极不容易的事,4师的卫生学校生活条件、学习条件,都极为艰苦,缺乏教材和教具,缺乏课本,没有教室,没有课桌椅,就是边走边学。我们经常在田间村头的大树下席地而坐的听课,教员也非常缺乏,教员们一边教我们学习,一边还要到医院及前线去救治伤员。教员和学员也都是战斗员,战场也是我们学习和实习的课堂。

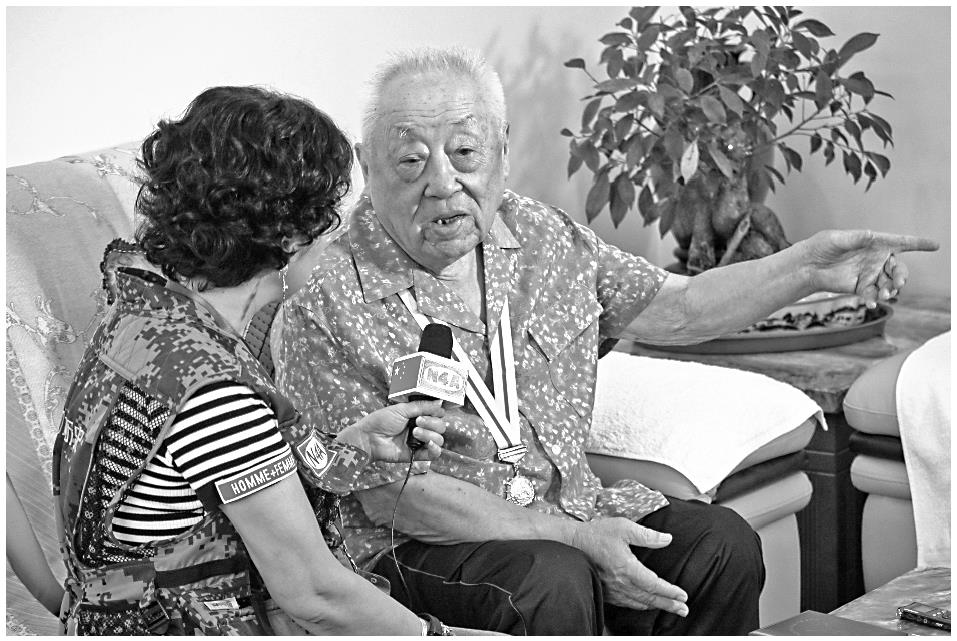

项目组访谈丁位西

淮北卫生学校毕业后,我先后任新四军第4师第四后方医院医务员,华中军区一院三所的医务员。医务员说起来都是在后方,但战斗一打响,医院都尽可能地靠近战场,为抢救每一个伤员多争取一点时间。从战场上往下转运伤员,没有救护车,甚至连担架都没有啊。即便是抢救下来的伤员,现场就开始救治,没有手术室,没有手术台,手术器械都少得可怜,做手术时医药也奇缺,往往没有麻醉药,没有血浆,很多战士从战场上救下来,因为缺医少药,只能眼睁睁地看着他们一个个地牺牲,令人心如刀绞啊。即便有的伤员得到了救治,但医院的条件也不能使他们得到良好的休养,没有专门的病房,伤员们往往都是分散安置在老乡的家里边,每天的查房,换药就是个很大的问题,一圈转下来决不能漏治一个伤员。药物奇缺,纱布,绷带等辅料也紧缺,所有的纱布、绷带都要反复地洗了用,用了洗。经常是连清洗伤口的消毒水都没有啊,就是用自制的蒸馏水配制的盐水清洗、消毒伤口。伤员们的伙食也不能得到很好的保障,杂粮面饼子稀饭为主,重伤员能吃上一点小麦面条,当时能保证伤员们基本吃饱就相当不错了,哪里谈得上营养。医院还要随时转移,不分昼夜说走就走,伤势轻一点的可以搀扶着行动,重伤员转移起来非常困难,很多实在走不动的伤员,只能就地安置在老乡家里,我们的伤员大都是些非常年轻的战士,因为缺乏后续的医治也造成不小的牺牲,抗战期间野战医院的条件的确是太差太苦。我们在医院救治伤员遇到很多想象不到的困难和辛苦,但是比起这些在战场上英勇杀敌、流血牺牲的战士,我们吃的这点苦真算不了什么了。抗战结束后我转到华东野战军第12野战医院、第5野战医院任办公室室长。从1945年到1949年新中国成立,先后随部队南征北战,从打日本侵略者到参加宿北战役、孟良崮战役、淮海战役和渡江战役,经历了一次又一次战场和战斗,每当回忆起那些难忘的战争岁月,总是激情难抑。

三、跳出敌人的包围圈

记得是1944年深秋,根据内线情报,日军调集了很大一批兵力,组织对我新四军根据地进行拉网式“清乡”“扫荡”。洪泽湖是我们新四军4师的游击根据地,湖里长满了芦苇、青蒿,日军从来不敢轻易进湖,日军的汽船开不动,我们利用夜间在洪泽湖大转移,不易被敌人发现。敌人“扫荡”那个时候,我们已经在卫生部了,卫生部组织我们突围,从洪泽湖跳到高邮湖、宝应湖,想办法跳出敌人“扫荡”的包围圈。日军“扫荡”主要是冲着淮北苏皖边区,我们转移到宝应湖、高邮湖去,就是今天的金湖县,金湖过去不是县,是黎城镇。就像泗洪县是从青阳镇发展起来的。

那一次动作很大,司令部、政治部、后勤部、卫生部,全部走了,到另外一个根据地了。

那一次动作很大,司令部、政治部、后勤部、卫生部,全部走了,到另外一个根据地了。

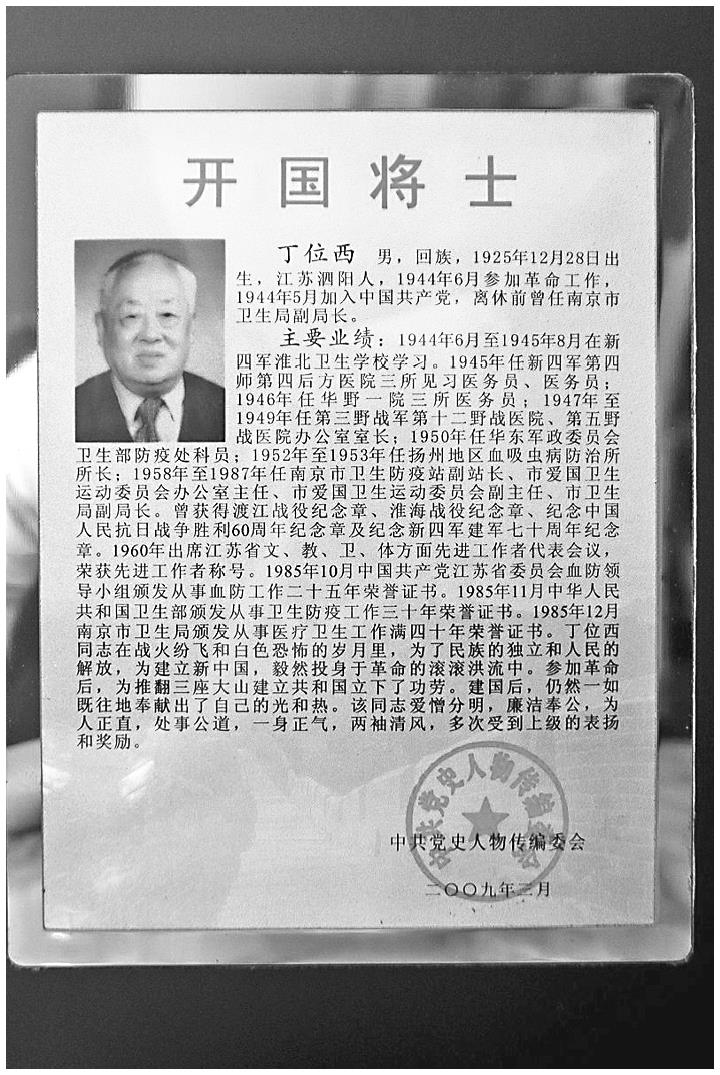

2009年中共党史人物传编委会《开国将士》中的介绍

我们4师就是在洪泽湖打游击,东边可以联系到高宝湖(宝应湖、高邮湖),再东南可以联系到淮南,能够在洪泽湖里面坚持斗争,就有了胜利的希望。洪泽湖过去有三股土匪啊。我们新四军来了,把土匪全部给打掉了,洪泽湖就变成一个安全区了。在洪泽湖里头,比较安全,当时也没有轮船都是小木船,日军有汽艇也发挥不了大作用。洪泽湖里面长的都是芦柴、蒿苗,日军的汽艇开不进来,小日本的汽艇一进来,推进器就被水草缠起来走不动了。我们大部队能够在洪泽湖生存下来,就是易进难出这个道理,只有我们的小木船在湖中行动方便。根据4师师部决定,主动向东转移,由洪泽湖转向宝应湖、高邮湖,我们卫生部的目的地为吕良桥。那时在湖内集聚了大小数百条船,由后勤部统一分配,大船集体走,小船分散走,到达目的地就行。我们卫生部把船只分到院、所、班、排,各显神通,直奔目的地。

一路上并不轻松,我们连队坐的都是小船,一个班一条船。在三河里,船家不愿夜行,因渔民下了很多渔网,怕缠舵翻船,但我们不敢懈怠,过三河帮助提舵,每人轮流值班,以防不测。后来得知很多大船也是走走停停,船被冻在洪泽湖里了,要破冰前行谈何容易,只有请岸上渔民帮助,渔民在湖上开路,大船就跟着前行,一个星期才解了围。淮北的冬天相当冷,船上没有可以遮蔽的船舱,那么小的船挤上那么多人,穿着单薄,没有铺盖,腿脚都伸不开,白天黑夜里都冻得不行,吃喝拉撒都在船上,还要在船上过夜,那些日子真难过啊!通过在湖中与敌人周旋这段时间,我们切身体会到没有人民群众的帮助与支持,我们的队伍没法渡过难关,人民群众是真正的伟大。

高宝湖是另外一个分区,到淮南,又是另外一个分区。

那时候我们淮北苏皖边区是根据地,有600万人口。我们4师3个旅,多少人呢?一个旅都要有万把人呢,3个旅将近4万人呢。还有刘瑞龙的地方部队,他有好多县大队呀,好多的工作人员,600万人口加上我们党政军的人马,在淮北坚持斗争。当敌情缓和后,天寒地冻,再不能由水路返回了,只有一路行军返程。那时有句口号叫:今年打败希特勒,明年打败日本。到1944年底,日本人已穷途末路了,在太平洋战场被美国人打得无路可逃,在中国战场陷入了人民战争的汪洋大海,第二年1945年8月,日本宣布无条件投降。从那时到现在几代人过去了。很多人还是来泗洪寻根、旅游,到了泗洪心情不同,好像回到了青年时代,高兴呐!

那时候我们淮北苏皖边区是根据地,有600万人口。我们4师3个旅,多少人呢?一个旅都要有万把人呢,3个旅将近4万人呢。还有刘瑞龙的地方部队,他有好多县大队呀,好多的工作人员,600万人口加上我们党政军的人马,在淮北坚持斗争。当敌情缓和后,天寒地冻,再不能由水路返回了,只有一路行军返程。那时有句口号叫:今年打败希特勒,明年打败日本。到1944年底,日本人已穷途末路了,在太平洋战场被美国人打得无路可逃,在中国战场陷入了人民战争的汪洋大海,第二年1945年8月,日本宣布无条件投降。从那时到现在几代人过去了。很多人还是来泗洪寻根、旅游,到了泗洪心情不同,好像回到了青年时代,高兴呐!

四、在大王庄参加彭雪枫追悼会

1945年2月7日,那天特别的冷,周围的部队,十里八乡的老百姓,都来为彭雪枫师长送行,在洪泽湖畔的半城大王庄,田野上,田埂上,黑压压的全都是人,真正是人山人海啊。部队的干部战士,骑兵团的马队,都整齐地列队,静静地站在寒风中,部队和老百姓加起来,人数总有好几万人呢,我也参加了彭师长的追悼会。

彭师长是1944年9月牺牲的。为了不影响部队的士气,也为了保护已经怀孕的彭师长爱人林颖,彭师长的死讯没有公开。当时是滕海清

旅长派人买了副上好的棺材,将彭师长的遗体用船送回路东,安放在成子湖边的柴滩上,然后运回半城,暂时放在半城附近一条停泊在濉河上的大木船里。直到1945年1月24日,彭师长牺牲的消息才公布于世。

旅长派人买了副上好的棺材,将彭师长的遗体用船送回路东,安放在成子湖边的柴滩上,然后运回半城,暂时放在半城附近一条停泊在濉河上的大木船里。直到1945年1月24日,彭师长牺牲的消息才公布于世。

彭雪枫师长的牺牲,对我们4师影响是很大的。那个时候已经冰天雪地,彭雪枫的棺木,先是在洪泽湖里面藏起来,再移到半城那个灵堂,大王庄到半城没多远一点,全是悲恸的人流,涌向彭雪枫追悼会会场,骑兵们举着“为彭故师长复仇”的横幅,为了纪念彭师长,大王庄改称雪枫镇,那时雪枫镇规模很小,就是一个大墓,现在这个规模比以前大两倍都不止。抗战胜利后,国民党挑起内战,新四军主动北撤,彭雪枫师长的墓曾遭到国民党还乡团的破坏,雪枫墓被扒,遗骨被抛洒,被当地一位原新四军马夫(哑巴),冒着生命危险把彭师长遗骨收集起来交给了党组织。人民解放军发起战略反攻打回苏北后,又重新把彭雪枫师长的墓修好。真的要感谢这位不知姓名的哑巴群众!这也体现出苏北革命老区人民对新四军、对彭雪枫有着割不断的感情!

五、参加解放战争的岁月

1946年6月蒋介石发动了全面内战。同年12月,我们部队参加了宿北战役,这一战消灭了敌人两万多,敌69师师长戴之奇在绝望中举枪自杀。我们医院进驻在陇海路边的尹家村,离前方只有10公里,定点收治从前方转运过来的伤员,多数是重病号,只要伤员一到,全院上下就忙碌起来了,而且是24小时看护。其中,有一位裘营长,他是抗战时期的老兵,是脑部伤,山东人,身高1米8以上,从战场上抬下来时前额上被枪弹打出一个像乒乓球大小的洞,脑浆都露出来了,此时正好崔义田部长带着手术队来前方服务,于是我们迅速作好了一切手术准备,一个多小时后手术成功,这是一个非常及时的手术。后来得知,伤员伤口愈合很好,无大碍。这一战我们医院受到陈毅和粟裕的嘉奖。

1947年5月初,围歼国民党74师的战役即将打响,参加攻坚的部队大都是新四军的主力部队,在抗战期间都没有离开华中根据地的具有光荣传统的老部队。接到上级命令,我们医院参加了孟良崮战役的伤员收治和转运任务,由于战役发起突然,医院随部队一起日夜兼程,从鲁南赶往鲁中,当行进到沂蒙山区的费县时与华野6纵行军走到一起,当时敌情相当紧急,选在白天急行军,一路上汽车、马车、炮车、弹车等就像个长蛇阵,引来了国民党军数架大小飞机轮番轰炸扫射。战斗部队真是好样的,行军中也不示弱,架起轻重机枪对空射击,一会儿就见到一架敌机被我们打中冒了烟。

中午时分,一辆炮弹车被击中爆炸,致使骡马炸飞,一位战士牺牲了。我们目睹现状,迅速冲下山去抢救伤员,把死者运到山中安葬。这一路行军,一会儿飞机来了,队伍就迅速进入路边壕沟中防空,飞机走了,继续前进。整天不冒烟,不烧饭、不烧水,避免引来大小飞机的轰炸。我们医院也暂避在公路两侧,让战斗部队先行,当我们赶到沂源县三岔店时,大批伤员就下来了,我们很快投入到救死扶伤工作之中,这么多伤员,开始时几乎天天都要换药,重伤员还要特别护理,工作量之大,是难以想象的,在工作中大家不分你我,每人每天工作时间都在12小时以上,圆满完成了此次战役的伤员收治任务。

往事悠悠。有些岁月,平平淡淡,而有些岁月,则终生难忘。我永远不会忘记视伤员如亲人那种崇高的思想观念,永远不会忘记战争年代的苦与乐,我们要把这种优良革命传统永远发扬光大。