于占伟:我的军医生涯

口述人: 于占伟

采访人: 薛刚、来碧荣、张栩箫

采访时间: 2018年4月3日

采访地点: 江苏省徐州市泉山区云龙公园新村

整理人: 朱子君、何沐阳、王骅书、王金鑫

于占伟

【老兵档案】

于占伟,男,1928年生,安徽泗县人。6岁入读私塾,1941年元月参加新四军,加入沱东区大队。1943年调至新四军第4师第11旅卫生学校学习,1944年毕业后仍在沱东区大队任卫生员。同年,经指导员李大军介绍,秘密加入中国共产党。1945年在县大队医院工作。1946年编入华东野战军第9纵队卫生处。渡江战役后编入福建厦门第10兵团。1950年后,调至华北空军第6航空学校,任航空医生。1955年,被授予上尉军衔。后担任静海基地卫生所所长。1958年,转业至徐州市机械局卫生所所长。参与过抗日战争时期的大李庄战役、大李集战役、曹八集战役,解放战争时期的泗县守备战、崂山战役、宿北战役、莱芜战役、红山战役、南麻、临朐战役、诸城战役、淮海战役及渡江战役等。

【关键词】

沱东区大队 新四军4师11旅 卫生员 华东野战军

一、童年记忆

我叫于占伟,今年90岁,安徽泗县人。我出生在中农家庭,相较于农村其他人家,日子过得还能凑合。家里兄弟5个,我是男丁中的老大,我上面有一个姐姐,下面还有一个妹妹,加上爷爷、父母,家里有十多口人。

那时候我们家有11亩地,也有牛、驴等牲口。但即使这样,养活这么一大家子人,还是深感力有不逮,每年都得缺个把月的粮食。没办法,我们只得向地主借账,收麦以后,纳粮还他。

我6岁上学,入读私塾。那时候我尚且年幼,是否交付学费早已忘却,不过教书先生同我有亲,是我一位叔伯爷爷的哥哥,算是我的爷爷辈了。所以,如果因为沾亲带故而免收学费,我想也不大可能,至少得有一点吧。教书先生教我,在当时我的感受中,和爷爷教孙子没有两样,毕竟他是爷爷辈,我是孙子辈的。在他的耐心教导下,我在四五年的时间里,逐渐习读了《三字经》《百家姓》《论语》《中庸》等儒家经典。

未曾想,战争的骤然爆发,搅乱了我的人生轨迹,原本平静的童年生活,就此消失无踪。1937年七七事变,日军进攻卢沟桥,日军的身影开始频频出现在我们这里。大概是1939年,年份有些记不清了,只记得形势越发败坏,四处有日军过境“扫荡”,土匪横行抢掠。当时谁知道能突然冒出来那么多土匪呢?就好像老百姓能一下子变成土匪,真不知道是怎么弄的。土匪并非本地人,都是自外地而来,经常聚众而行,多达上百人,甚至有时能有七八百人之多,并持有武器。他们啸聚山林,攻击过官兵,撵过日军,气焰嚣张。官兵是最没有用的,很多都一同投靠了日军。

项目组访谈于占伟

当时没有见到日军在庄上大肆烧杀奸掠,因此我们没有跑反一说,何况我们离泗县县城足足有30里路,也无处可去。日军乘坐汽车自泗县而来,“扫荡”地方,伪军(二鬼子)大多走在前方。但是,伪军也有独自出来抢劫老百姓的。记得我们庄上就有一个汉奸,是当时我们庄上的一个有钱地主家的儿子。跟着日军当了汉奸,竟还骑着大马回来显摆。一般老百姓最是痛恨汉奸,没有人愿意给日军当牛做马。

年幼的我们,学业难以继续,只得待在家中。最怕的是夜晚降临,不是这里着火,就是那里枪响,一会儿又有乡亲呼喊示警,“强盗来了!”我们常常是彻夜难眠。

二、年少从军

那时候,新四军彭雪枫将军的第4师第11旅在皖北津浦铁路沿线活动。我们庄上有一个请假回家探亲的新四军战士,和我们在一起时,不断地宣扬新四军怎么怎么的好。他说新四军战士都扛着枪,怪神气的,吃饭比老百姓吃得好一点。听着听着,我脑袋里已经开始羡慕起当兵的,羡慕新四军战士能够吃大米,吃豆腐,也羡慕他们坚定的精神。我的内心也一直有去当兵的愿望,因为我们这样的家庭,在农村,有时候也受地主的欺负,所以我就不想搁家里呆着,觉得当个老百姓没出息。我那时候尚小,还没有要为人民服务这般高尚的觉悟,只想要自己变得很强,有枪,可以保护自己和家人。当然,除此以外,还有一个原因,我祖父曾经在日军飞机轰炸时受过伤,那一年,祖父前往曹沟集赶集,曹沟集离我们家有几里路。那时候,民间的逢集,既是为了赶集,也要走亲戚,祖父早就准备顺道看我姑奶去的。我们哪里能想到,他竟然赶上两架日军的飞机轰炸。出门的时候好好的,回来的时候,却被炸得满身是伤。我一直在想,日军为什么要炸普通老百姓,我们又不是军队,又不攻击日军,因而从那之后,我对日军的仇恨程度,有增无减。后来新四军第4师的战士们也在我们村里不断宣传,号召乡亲们“不当亡国奴”!祖父的经历,新四军的宣传,逐渐坚定了我的决心,不想在家,非要当兵不可。

我们年龄差不多大的有三个人,就同回家探亲的新四军战士说好,决定跟他一起去当兵。四个人一齐去了驻扎在蒙城县北部范集镇的县大队报名参军,范集镇离五河县不远。可能是因为我们长得还算帅气,关键是读过几年书,再经中间人介绍,部队也同意留下我们。1941年元月冬,我13岁的时候,参加了革命。那时候我很小,身高还没有枪高。所以部队给我配发了一支马枪,骑马身上带着的那种枪,还有一套灰色军装,缝有新四军的臂章。

参军是我自己的想法,家里是不同意我去的。参军的第三天,我祖父得知消息后,非常震惊,渡过大河,千方百计地找到部队,要我回去。我没想到祖父不知道我军驻地,竟然还能摸到此处,待看见祖父,不禁泪流满面。但是,我只能拒绝道:“那不行,我已经报了名了。”实在是没办法,部队已经报上名了,况且我说实话也不想回去。祖父闻言,哭哭啼啼地回去了。

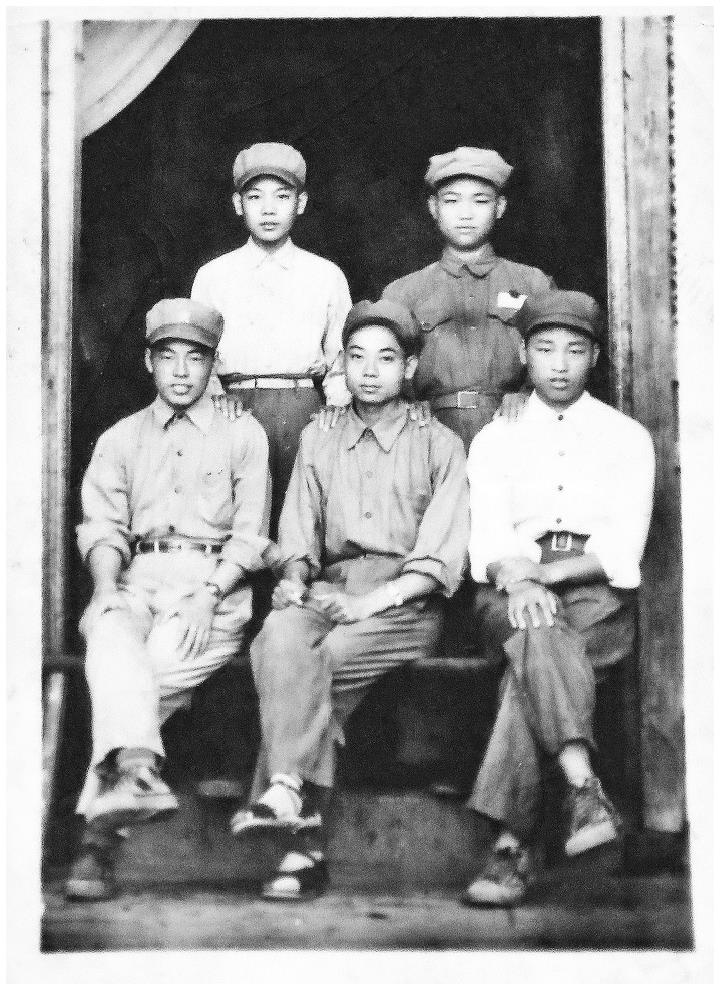

1950年代初于占伟与战友合影(前排中间为于占伟)

县大队下辖两个小队,有千余人。平时有教官指导我们训练,训练如何用枪、扔手榴弹和拼刺刀。教官是共产党还是从国民党投奔而来的,我有些弄不清楚。只记得,教官非常严厉,尤其是在训练中吹哨子的时候。我年纪小,马枪质量也不高,打靶总是打不准。

新兵集中训练一两个月后,便全部分配到下面部队。我被分配至沱东区大队。沱东区大队,全称是淮北抗日根据地安徽省泗五灵凤县沱东区大队,是由毛主席、共产党领导的队伍,大队长龚建章,指导员李大军。抗日战争时期,沱东区大队活动范围较广,主要是在泗五灵凤县,其是由安徽省东北部的泗县、五河、灵璧、凤阳几个县的一部分组成的。这几个县面积都不大,所以全部缩编在一起,组成一个县。我转到区大队后,区大队见我没有带着马枪,便分配了我一支小马枪。小马枪质量不好,容易卡膛。实际上,县大队领导下的区大队,没多大战斗力,一个区大队就百十个人,打大仗不行,只能打小仗。

我当兵之后的第一仗,是在殷涧镇外打的,那时候我才参军两个月。1941年3月,日军同伪军下来大李庄抢粮食,抢了粮食就跑,我们区大队为了保护老百姓和粮食奋起追击。敌人有百十个人,我们区大队也有一二百人,双方力量悬殊不大。他们目的是“扫荡”抢粮,抢着了,就边打边退,我们不吃他们那一套,死死咬住。我端着马枪上了战场,可惜还没打两枪呢,就又卡膛了。新兵第一次上战场,心里还是很紧张的,特别是枪声一响,就有点害怕了,怕子弹打在自己身上。

战斗打得很激烈。激战2个多小时,日军和伪军被打败赶走,我军打死打伤敌人各一名,我军战士受轻重伤各一人,缴获步枪2枝。其中有一人由于被子弹击中了头部,大脑留下后遗症,被迫退伍了。此役过后,淮北便迎来了日军和伪军的大规模“扫荡”,我军亦开始了33天的反“扫荡”历程。

1950年代的于占伟

后来我们打的大部分都是遭遇战,因为日军和伪军人多,武器精良,我军是麻雀战,是游击战,来回地打,打得过就打,打不过就跑。那时候每逢敌人下来“扫荡”,我们能打就打,不能打就打着退着。实际上,在1942年至1943年之间,可以说得上是抗战最艰苦的时期,县大队也一直呆在附近,连续几年都是来回地打游击。我们的区大队,更是一天一夜都能转几个地方。不过,频繁地转移也有不方便的地方,例如行军吃饭,很多时候,炊事员刚做好饭,敌人就打来了,还吃饭?吃什么饭!马上就走。

三、军医生涯

1943年,因为我年轻,长相端正,能够识文断字,上级便将我自区大队调至第11旅的卫生学校学习。能够选择我,关键还是我读过书,有点文化,那时候有文化的人很少,虽然我文化水平不高,但矮子里拔将军,还是可以的。

卫生学校坐落于皖北洪泽湖边芝樶,芝樶在天长一带,离淮河不远。卫校里的教员,大部分是共产党自己培养的,可能有少数是日军或国民党俘虏。我们在这里主要是学医,科目有药物学、解剖学、生理学、战场抢救和英文等等,内容不少,都还蛮难的。解剖学要求我们会解剖死人标本,标本一般是病死的中年男性,没有女性,来源我们不是很清楚。战场抢救会教我们如何包扎,头部伤如何包扎,腹部伤如何包扎。其他的科目诸如手术、药理学、生化学都没有系统地学过,不过,当时鉴于当时日军释放化学武器,教员也会简单地说一说。

1944年夏,我从卫校毕业,又分回到沱东区大队任卫生员,搞救护工作。我的同学们有分到医院的,也有分到县大队的卫生队。此时区大队大队长和指导员仍是龚建章和李大军。我也算是区大队老战士了,重回老部队,还是蛮受欢迎的。区大队人不多,尤其是不打仗的时候,伤病较少,故我一个人平时也不忙,比较轻松。作为卫生员,为了防止突发状况,我一般随身带着急救箱,里面有红汞、碘酒、绷带、敷料、阿司匹林、救急水等等,大多是一些止疼、消炎、退热的常规药,用完了要到县大队卫生队领取。盘尼西林等特别药是很缺乏的,我们区大队是没有的,县大队卫生队可能有。卫生员也需要为老百姓看病。虽然部队药品稀缺,但是我们还是会给老百姓开药,例如阿司匹林或片剂。老百姓自己也可以喝中药治疗。有时候,老百姓伤口发炎化脓,我会为他们开刀、排脓,再贴块敷料消炎。由于我们区大队的手术条件简陋,简单的手术,基本上也不会处理,直接送往后方医院。遇到战事,轻伤现场处理,重伤包扎止血后往后方输送。

1944年,我入了党,介绍人是指导员李大军,也是在李大军的指导下写的入党申请书。我有六个月的候补期,党费交得不多,当然那时发的钱也少,一个月发的钱都不够买牙膏。当时入党是秘密的,不公开,组织生活都是悄悄地过,负责人给我们一个暗示,就出去找一个小树林,或小河边,几个人围在一起过组织生活。主要还是怕打仗的时候,万一有同伴被俘把我们咬出来。在我所了解的范围内,我们区大队至少有十多个党员,每个小组的组织生活,都是各过各的。别的小组成员我不是很清楚,我只认识我们这个党小组里面的党员。

我从家里跑出来,同家人有过通信。特别是在区大队的时候离家也近,上县大队卫生队领药的时候,我就能顺便到家里去转一趟。平静的时光总是很珍贵,转眼间战事再起。这年,我们在大李集同“扫荡”的日军干了一仗。我们区大队人少,日军人多,打不赢只能撤。记得有一两名战士受了伤,我包扎后架着他们往战壕里快撤,如果撤退不及时,被日军追上就危险了。

1945年2月,我们第4师第11旅和地方武装同日军500人在曹八集爆发了战斗。这一仗,我们区大队主要是配合第4师第11旅打,整整两天两夜,战斗十分激烈,双方打得难解难分,伤亡非常严重。日军死不投降,大部分都被我军打死,我军乘胜缴获了大量的武器弹药。

后来,沱东区大队被编入县大队,又穿过津浦铁路到路东,升入了主力部队。主力部队继续改编,但是像卫生员、医生,属于干部的,主力部队不考虑。我们重新穿过津浦铁路,又回到路西县大队,我则继续在县大队医院工作。不久,上面有消息一级一级传了下来,说是日军投降了。听闻,我心里真是高兴啊,八年抗战总算是熬到头了。之后,新四军成立了华中第七分区华庄医疗队,队长是郭兑安,我在第七分区华庄医疗队负责战场救护工作。

1946年6月,国民党军队大举进攻泗县,泗县守备战爆发。我们淮北县大队、淮北戒备军和淮阳团坚守在城内。虽然国民党的炮火很激烈,但我军伤亡不大。一夜过后,上级命令撤出泗县县城。7月,崂山战役爆发。当时具体的情况我们摸得不是很清楚,大体上是国民党第75师一个加强营驻扎崂山,172师两个团驻守泗县。崂山山高地险,泗县易守难攻。上级命令,20号夜12点听泗县炮响为令,山东野战军第2纵队一部、第8师(老8师)、华中野战军第9纵队攻打泗县,我军三个警卫营强攻崂山,于12点发动总攻,激战七个小时,敌崂山守军全部投降,被俘700多人,崂山东院中有敌伤员800多人,缴获大量武器弹药。我是助理军医,负责抢救伤员。

泗县县城城墙高大,夏季多雨,护城河水涨难渡。第8师一路坑道作业,打底、挖洞,炸敌人的碉堡,都不成功。一部分趁机攻进城内,敌人是广西的桂军,战斗力强,作战经验丰富,见状疯狂反扑,封锁了城门,使我军城里的伤员出不来,外面的增援进不去。战士们急得啊,被迫纷纷跳进护城河求生。泗县一战持续了三天,战况惨烈,我军伤亡很大,泗县仍然无法攻克,陈毅遂命令部队撤离。

接着,我们编入由陈毅指挥的华东野战军第9纵队卫生处,卫生处下辖有一支较大的医疗队。12月15日,宿北战役爆发,我奉命在前线救治伤员。宿北战役是发生在宿迁以北,人和圩、晓店子、嶂山镇、邵店、五花顶、小牌坊等地,激战四昼夜,19日战役结束。69师师长戴之奇绝望自杀。共歼灭敌军三个整旅又一个团2万余人,成为华东战场重要转折的标志。

1947年2月,莱芜战役爆发,华东野战军第2纵队第5师受命参加,我跟随师部卫生处在前线救护。是役,只用63个小时,我军仅伤亡6000人,俘敌4万余人,加上被我击毙击伤的部分,歼敌6万人左右。

1947年5月山东的红山战役,是我终生难忘的。第4师朱绍清师长命令警卫营配合兄弟部队守卫红山,派我及另一位助理军医负责前线阵地抢救伤员的任务。红山上光秃秃的,到处都是大石头,根本无法建筑工事。我们武器简陋,而国民党军队却是全副美式装备,进攻先是飞机轰炸,再用大炮轰击,激起的石块同炮弹一齐砸向我们,接着敌人冲杀上来,炮弹、炸弹如冰雹般地四处倾泻。战斗空前激烈,我部伤亡十分严重,我一次一次地抢救伤员,将他们背下来。战斗中我的一只脚被敌人炮弹炸伤了骨头,眼见敌人如潮水般攻上来,我军的一个机枪手便决意背我跳下山崖,山崖是垂直的悬崖,有三层楼的高度,跳下悬崖后居然没有摔死,只是另一只脚也骨折了,既不能走,也不能动,好在担架队赶过来,便将我们抬到前线救护所,之后部队转移,我又被转到另外一个地方,总共养了两个月伤,伤愈归队,脚部残废,给我发了残废军人证件,还被评二等功。

1948年2月,华野2纵队从山东南下,3月中旬到达阜宁县城西北,与在苏中、苏北地区的第11纵、第12纵会合,组成华东野战军苏北兵团。16日突破守军外围阵地,18日发动对益林守敌的总攻,我在师指挥部执行抢救任务,激战到天明,全歼守军7000余人。2纵队第4师师长殷绍礼

不幸牺牲。

不幸牺牲。

淮海战役时,我们华野2纵主攻碾庄,伤亡不小。我在师部卫生处当医生抢救伤员。当时一个师都会设置卫生处,条件尚可,备有医疗器械和麻醉药,有能力进行一般的手术治疗,医生不分内科外科,一般的手术医生都要会做,且不论是开刀,还是截肢,我们都有了相应的器械。截肢手术是很普遍的治疗方式,在进行截肢手术之前,总是会告知伤员实情,但很多年轻的战士不愿意缺胳膊缺腿,不同意进行截肢,那时我们有个口号,“轻伤不下火线,重伤不哭”。但实际上战士们受伤,手术后醒来发现自己缺胳膊缺腿,情绪是控制不住的,有发脾气的,甚至还有想自杀的。这种时候,只能靠政委、指导员来做政治思想工作了。除了截肢手术,主要还是枪伤、炮伤之类的外伤手术多,也做一些阑尾炎之类的小手术,当然都没有现代手术这般精细。比如肚子被打破了,肠子流出来,我们往往先用盐水洗干净再放进去,将肚皮缝上。如果肠子破了,那就先修补再缝上,如果是肠子破了好几段,就只能将肠子剪短再接上,伤到肠子还好办,可是伤到心肺、肝基本很难活下来了。淮海战役中,我军生俘杜聿明等高将领124人、歼敌55.5万余人,成为解放战争战略决战的三大战役中规模最大的战役。

此后,我们抵达蚌埠,准备过江。当时我在第8兵团34军101师303团卫生员。100多万人的渡江部队统一受邓小平、刘伯承、陈毅、粟裕、谭震林指挥。我们师从镇江北面十二圩渡江。十二圩是一个中等城镇,国民党军2个团防守江岸,待到夜间,我们方才开始在战斗中渡江,直到天亮六七点钟到了江南。渡江以后,我们师先驻镇江,后又行军至南京下关驻防。接着,全师分散成单独的团、营,编入第10兵团,赶到福建,抵达厦门,准备攻打金门。我被编入团卫生队任医生。

1950年后,我们一个师并进空军,驻扎在天津阳春机场。不久,我奉调华北空军第6航空学校任航空医生。后来空军第6航空学校在涿县盖了校部,我们全体又搬至那里。我经过在北京南苑校部一年多的专业学习,毕业后专门为飞行员看病。一般来说,飞行员都是从陆军里面选拔身体条件优异者担任,他们高空病比较多一些。在面对诸如飞机高度迅速下降,海拔突然下降,飞行员负压,导致血氧发生变化,仍然会有耳朵、神经,甚至是心理方面的疾病,最常见的是飞行员初次上天心里恐惧,需要为他们提供心理辅导,指导他们如何在空中沉着冷静,慢慢适应空中的环境。作为一名航空医生,需要体会空中的生活,我自己也同飞行员一起飞过,那时候,我和校长的苏联顾问乘坐雅克-11活塞式中级教练机飞上高空。雅克-11教练机只能坐两个人,前边坐一个教练,后边坐一个学员。顾问带着我,从涿县飞到保定,再自保定飞回驻地。虽然理论上我是懂了点,但实际上,我还是不能适应,下来以后,我都想呕吐,一两天不能吃饭。很多飞行员也不能适应,有的心肺功能不好,有的肠胃不好,有的经常呕吐,都由我们医生进行检查,提出意见,选择是否淘汰。也有飞行员偷偷来找我们,试图留下来,当飞行员毕竟是很骄傲的。

在当航空医生期间,我吃飞行灶。空军灶别十分复杂,不同的灶别,配搭的营养也不同,分一到十二号灶,都由上级规定。其中十一号、十二号灶最差。教员吃六号灶,飞行学员吃七号灶,士兵吃十二号灶。我们只是驾驶学校的普通飞行呢,如果是驾驶高级飞机的驾驶员,或者是部队的教练,可能灶别更细。不管国家如何困难,空军的物资供给还是保证的,即使在1958年,牛奶、面包、黄油、鸡蛋、水果都少不了供应。后来我又调到静海基地,当卫生所所长,1955年,我被授予上尉军衔。1958年,抗美援朝也完全结束,大批军人成建制地转业到西北、东北。我家虽然是安徽的,但由于我们师长的家属在徐州劳动局,帮我们这批干部集体转业到徐州,当时还拿了1000元转业费。

四、转业之后

新中国成立后我母亲在798场工作。我妻子是北京人,她的父亲是烈士,是被日军杀死的。她和老二、老三、老五,四个都是当兵的,她在南苑机场211场做医生,211原来保密代号为“三十四行乡”,现在早已解密了。她原是护士,参加工作后学习医学,也成了一名医生。当时我还在涿县校部,我有一个战友姓周,和我从陆军一起到空军,正好分到妻子的单位,经他介绍我才和妻子相识,1955年我在河南亚克营结婚,到今年已有60余年了。妻子是部队职工,也于1958年在部队基地转业。

1958年,我到达徐州后,被分配到机械局卫生所当所长。机械局原本答应我,要成立个医院,结果也没建成,就这样一直干到退休。妻子本来应该回到北京的,但为了我,1962年转来徐州工作。不过在徐州也好,离我老家近。

我本有三个孩子,可惜老大生下来没有存活,现在一儿一女都在徐州。