第一节

胸部体表标志及分区

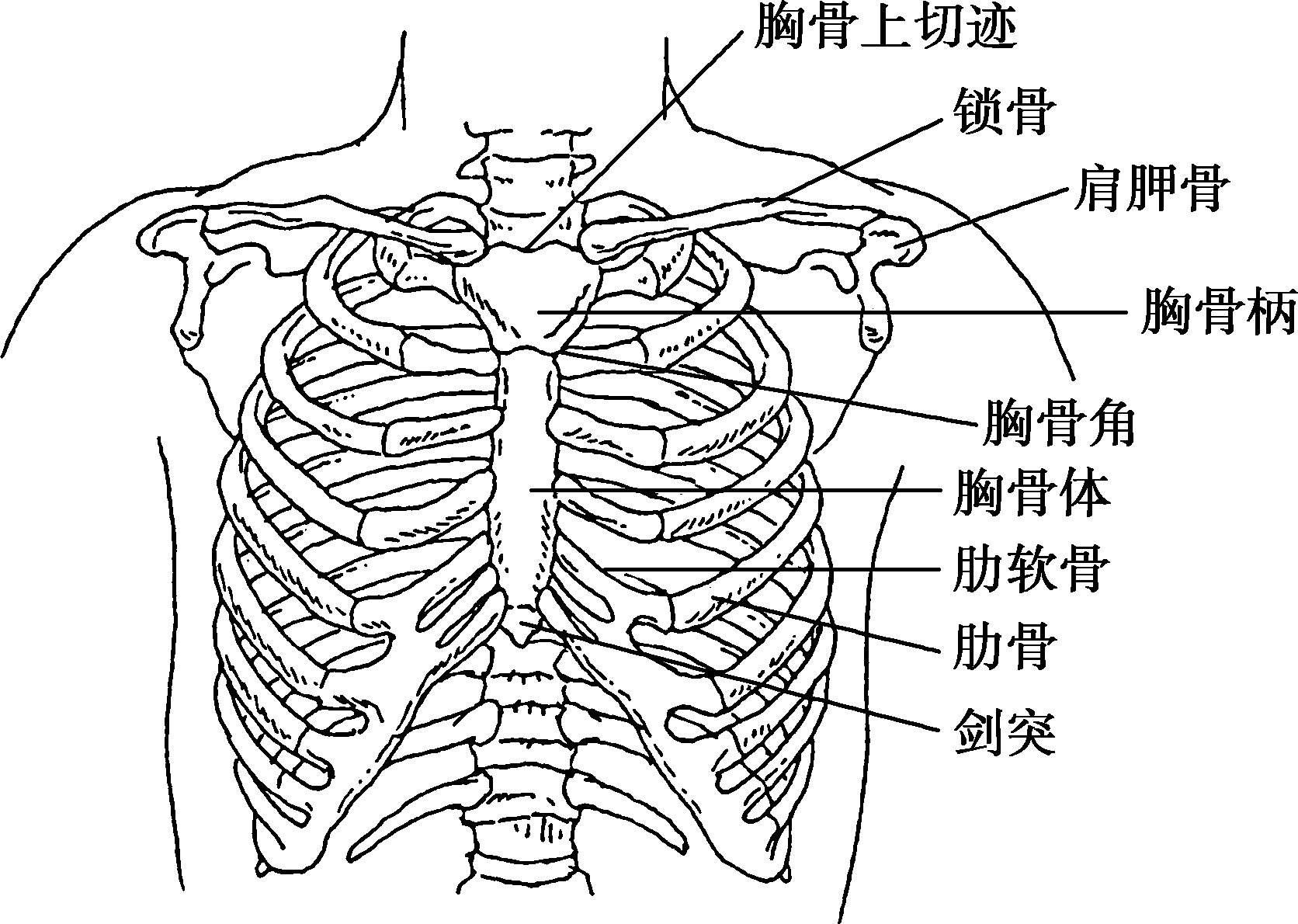

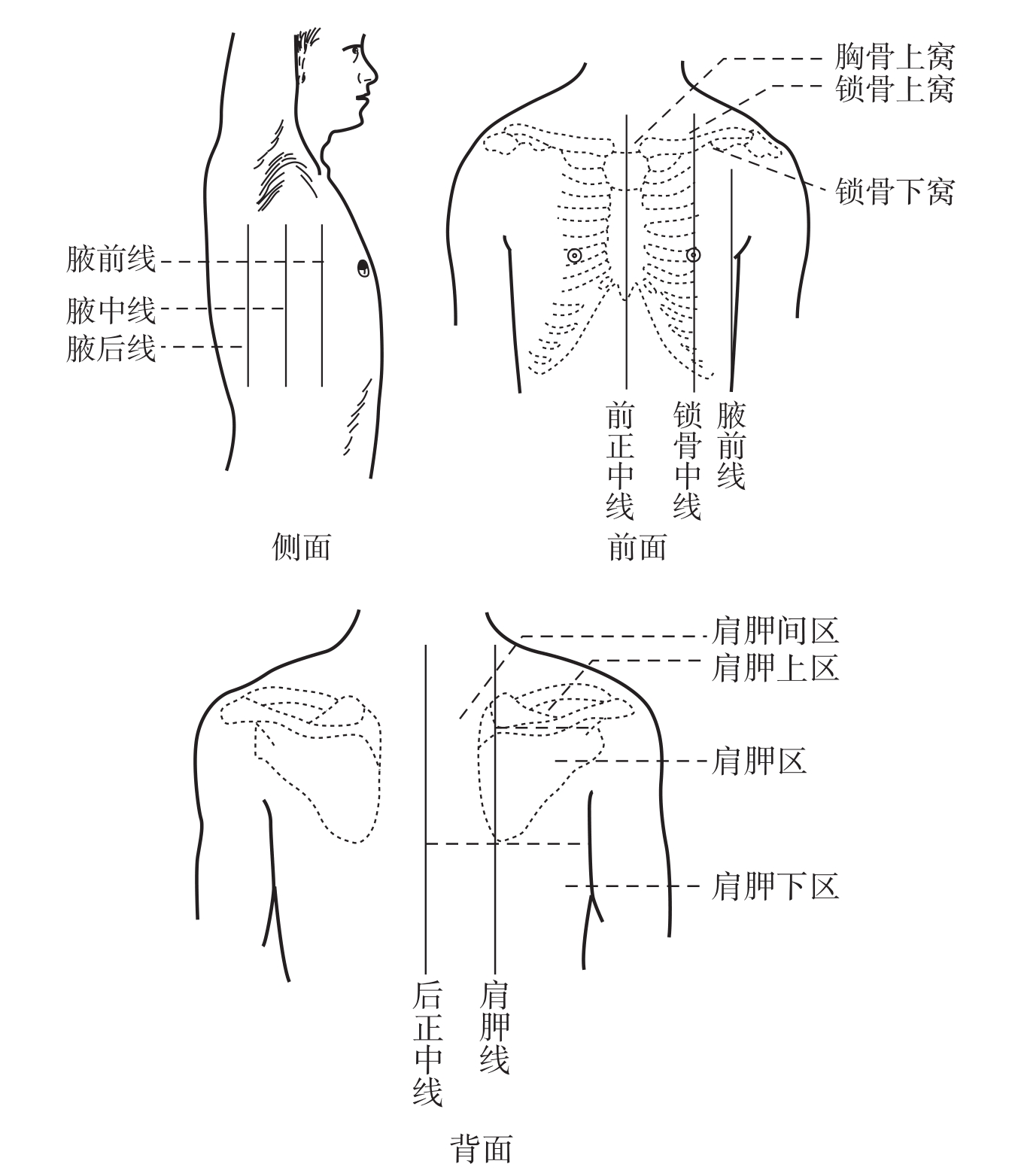

为标记胸廓内各脏器的轮廓和位置、体格检查时异常征象的部位和范围,常需借助胸廓上的一些自然标志(图7-1)和人工画定的垂直线(图7-2)来表示和记录。

一、骨骼标志

1.胸骨上切迹 位于胸骨柄的上方。正常情况下气管位于切迹正中。

2.胸骨角 胸骨体与胸骨柄的连接处所形成的微向前突起的角,称为胸骨角,又称Louis角。胸骨角两侧分别与左、右第2肋软骨相连接,通常以此作为标记来计数前胸壁上的肋骨和肋间隙。气管分叉、第4胸椎下缘或者第5胸椎上缘、上纵隔与下纵隔交界部,均位于胸骨角的水平。

3.胸骨柄 胸骨上端略呈六角形的骨块。其上部两侧与左右锁骨的胸骨端相连接,下方则与胸骨体相连。

4.脊柱棘突 脊柱棘突是后正中线的标志。第7颈椎棘突最为突出,低头时更加明显,为背部颈、胸交界部的骨性标志,其下即为第1胸椎棘突。临床上以此作为标志来计数胸椎棘突或胸椎。

5.剑突 胸骨体下端的突出部分,呈三角形,其底部与胸骨体相连。正常人剑突的长短存在很大的差异。

6.肩胛下角 肩胛骨最下端称为肩胛下角。肩胛骨位于后胸壁第2~8肋骨(或肋间隙)之间。肩胛冈及肩峰均易触及。被检查者取直立位,两手自然下垂时,肩胛下角平第7肋骨或第7肋间隙,或相当于第8胸椎水平。临床上以此作为标志来计数背部肋骨和肋间隙。

7.肋骨与肋软骨 12对肋骨在背部与相应的胸椎连接,肋骨由后上方向前下方倾斜。第1~7肋骨在前胸部与各自的肋软骨相连后,再直接与胸骨相连。第8~10肋前端借肋软骨与上位的肋软骨相连,形成肋弓。第11、12肋不与胸骨相连,称为浮肋。

图7-1 胸廓的骨骼结构

8.胸骨下角 两侧肋弓在胸骨下端会合处所形成的夹角,称为胸骨下角,又称腹上角。正常为70°~110°,体型瘦长者腹上角较小,矮胖者腹上角较大,深吸气时可稍增宽。

图7-2 胸部体表标志线及分区

二、胸部体表标志线

1.前正中线 又称胸骨中线。通过胸骨正中的垂直线。

2.锁骨中线 通过锁骨胸骨端与锁骨肩峰端的中点所引的垂直线。成年男性和儿童,此线一般通过乳头,左右各一。

3.腋前线 通过腋窝前皱襞沿前侧胸壁向下的垂直线,左右各一。

4.腋后线 通过腋窝后皱襞沿后侧胸壁向下的垂直线,左右各一。

5.腋中线 为腋前线与腋后线等距离的平行线,即通过腋窝顶点的垂直线,左右各一。

6.肩胛线 两上肢自然下垂时,通过肩胛下角所作的垂直线,左右各一。

7.后正中线 通过脊柱棘突所作的垂直线或沿脊柱正中下行的垂直线。

三、胸部分区

1.腋窝 上肢内侧与胸外侧壁相连的凹陷部,左右各一。

2.胸骨上窝 胸骨柄上方的凹陷部,正常时气管位于其后。

3.锁骨上窝 锁骨上方的凹陷部,相当于两肺上叶肺尖的上部,左右各一。

4.锁骨下窝 锁骨下方的凹陷部,下界为第3肋骨下缘。相当于两肺上叶肺尖的下部,左右各一。

5.肩胛上区 背部肩胛冈以上的区域,其外上界为斜方肌的上缘,左右各一。

6.肩胛区 上界为肩胛冈,下界为两肩胛下角连线,内侧为肩胛骨内缘,外侧为腋后线,左右各一。

7.肩胛间区 两肩胛骨内缘之间的区域,后正中线将此区分为左、右两部。

8.肩胛下区 两肩胛下角的连线与第12胸椎水平线之间的区域,后正中线将此区分为左、右两部。

胸部体表横的标志,通常前胸壁以肋间隙,背部以胸椎棘突或肋间隙为标志。纵的标志则以人工画定的垂直线内、外多少厘米来表示。通过胸部的纵横标志及分区,便可说明胸腔内脏器的位置以及阳性体征的部位、大小及范围。例如,“心尖搏动在第5肋间左锁骨中线内1cm处,搏动范围直径为2cm”,“右锁骨上窝可触及肿大的淋巴结”等。