5000年前的西亚来客

动物考古学研究牛,首先要区分水牛和黄牛。到现在为止,中国家养水牛的起源历史尚无明确结论。在中国新石器时代及商代的遗址中发现的水牛是圣水牛。圣水牛与现在的家养水牛在牛角形状上有明显的区别,基因研究也证实,圣水牛和现在的家养水牛是两个不同的品种。我认为圣水牛可能没有驯化成功,后来就灭绝了。刘莉、陈星灿、杨东亚等学者根据文献和文物,认为如今的家养水牛很可能是从南亚地区引进的,时代可能不会超过距今3000年前,因为最早驯化的水牛出现于印度河流域,时间可追溯至距今5000年前。古人究竟是什么时候从南亚地区引进现生水牛的?这个问题到目前为止还无法给出准确答案。黄牛则不然。动物考古学和基因研究的结果均显示,家养黄牛起源于距今10000多年前的西亚地区,是从当地的原牛驯化而来的。

在中国更新世晚期的多个遗址里曾经发现过原始牛的化石,但是原始牛在古代就灭绝了。基因研究的结果显示,中国的原始牛和现在的黄牛不是一个谱系,原始牛的线粒体DNA谱系属于C,家养黄牛的线粒体DNA谱系是T。

在自全新世以来的多个遗址里,都或多或少地发现过牛的骨骼,我通过对考古遗址出土的动物骨骼进行研究及研读全国考古遗址出土的牛骨研究报告,发现中国最早的家养黄牛是在距今约5600至4800年前突然出现在甘肃一带的,之后开始向东部传播,在距今约4500年进入中原地区。我的证据有7个。

其一,考古人员在黄河上游地区4个距今约5600至4800年前的遗址中发现了黄牛的骨骼。如西山遗址(位于甘肃省礼县,距今约5600—4900年)出土的动物遗存中发现了黄牛骨骼,黄牛数在全部哺乳动物数中的占比超过10%,经过检测,这些黄牛骨骼的数据与商周时期可以肯定为家养黄牛的数据相似。傅家门遗址(位于甘肃省武山县,距今约5300—4800年)则出土了以黄牛的肩胛骨制成的卜骨,上有阴刻的S形符号。师赵村遗址和西山坪遗址(位于甘肃省天水市,距今约5300—4800年)都出土了黄牛的骨骼。

其二,到距今约4200至3900年的新石器时代末期,在黄河流域上、中、下游地区的10多个遗址中都发现了黄牛的骨骼,出土黄牛骨骼的遗址数量明显增多,地域范围也明显扩大。

其三,通过对上述遗址中出土的黄牛骨骼进行测量,发现其尺寸和大小比较一致,与商周时期可以肯定是家养黄牛的数据十分接近。

其四,遗址中出土的黄牛骨骼的数量及其在全部哺乳动物中的占比都达到一定的程度,特别是如果一个遗址中存在不同时期的几个文化层,各个文化层中出土的黄牛的数量大致都有一个从早到晚逐渐增多的过程。

其五,属于河南龙山文化的山台寺遗址(位于河南省柘城县,距今约4500—4000年)发现了9头黄牛集中埋葬的现象,这些牛还摆放得比较规整。同属河南龙山文化的平粮台遗址(位于河南省周口市淮阳区)也发现了埋牛的现象,不过它是单独埋葬的。这两个遗址埋葬的牛都可能与当时的祭祀活动有关。把黄牛当作祭品埋入坑中的行为延续到后来的夏商周时代,数量也开始增多。

其六,我们对长宁遗址(位于青海省西宁市大通县,距今约4300—3800年)出土的黄牛骨骼进行了古DNA研究,发现它们的线粒体基因均属于西亚地区的黄牛世系T3,与中国更新世晚期的原始牛的世系C没有关系,这为我们探讨黄牛的来源提供了一个科学的依据。

其七,我们又对黄河中上游地区的多个遗址中出土的黄牛骨骼进行了碳氮稳定同位素分析,发现从距今4000年前后的龙山时代到距今3800年前后开始的二里头时期,黄牛的食物从以C 4 植物为主发展到完全食用C 4 植物。在年平均温度低于15℃的地区,自然植被中几乎没有C 4 植物,因而黄牛食谱中出现C 4 植物,肯定是人工喂养了粟、黍的秸秆等的结果。这种食物变化的过程,反映出古人饲养黄牛方式的进步,即逐渐强化了对黄牛的食物供应,黄牛在野外吃草的行为明显减少了。

依据以上认识,我们可以大致推断出黄牛在中国出现的过程,即首先出现在黄河上游地区,继而向中下游地区扩散。基于基因研究提供的科学证据,我们可以断言,黄牛并非中国古代土生土长的家畜,而是一种外来的家养动物。整个传播链应该是,起源于西亚地区的黄牛,以文化交流的方式向东扩散,经中亚传入中国。这个认识是我在主持完成“中华文明探源工程”的技术与经济研究课题时首次提出来的,此研究修正了以往认为黄牛是中国土生土长的家畜的误解。

现在中国境内发现的最早的黄牛,是在甘肃地区出现的,距今5600年左右。既然黄牛非本土所有,要从境外进入甘肃,就必定要经过西边的新疆或北边的内蒙古地区,但考古往往是可遇而不可求的事,我们现在在新疆地区没有发现时间早于距今约5300年的遗址,在内蒙古地区年代早于距今5600年的遗址中也没有发现黄牛的骨骼,所以直到现在,还不能准确地勾勒出黄牛进入中国的路线,也不能准确判定黄牛进入中国的时间。

依据在考古遗址中普遍发现破碎的黄牛骨骼及有些遗址中出现完整的黄牛骨架,我们推测,获取肉食、开展与精神领域相关的祭祀活动都可能是古人开始饲养黄牛的目的。

有学者根据浙江地区良渚文化中出现类似石犁的石器,推测当地在距今约5300至4300年已经开始用圣水牛犁地。要驾驭圣水牛犁地,首先必须驯化圣水牛。而关于当时的圣水牛是家养动物的说法,我是持保守态度的,因为现有的资料尚无法形成系列证据。没有完整的证据链,就说圣水牛是家养动物,那不是科学的判断,而是没有事实依据的武断。

家养黄牛出现的意义,除了丰富古人的肉食资源和在礼制等精神领域发挥重要作用,其最大的用途是作为畜力,具体而言,就是农耕时代广泛应用的用牛犁地。中国最早作为畜力使用的牛是黄牛,时间最早则可以追溯到商代晚期,即公元前1000多年。《论语·雍也》中有一段记载:“子谓仲弓曰:‘犁牛之子骍且角。虽欲勿用,山川其舍诸?’”意思是说犁地之牛所生的牛犊皮毛赤红,角也长得端正;如果人们因为它是犁地之牛所出,就不想将它当作祭品,但山川之神会舍弃它吗?孔子是在借牛犊来强调选择人才不应过分强调出身。文字记载往往晚于实际发生的时间,《论语》记录的是春秋时期(公元前770—前476年)孔子及其弟子的言行,可以推断用牛犁地的现象大概率在春秋时期以前就已存在。成书年代要晚于《论语》的《国语》里也有记载,春秋末年,晋国的范氏和中行氏在政治斗争中失败,他们的子孙逃到东方的齐国,把原来用于宗庙供奉和祭祀的牛,改作耕田的畜力,即所谓“宗庙之牺,为畎亩之勤”。

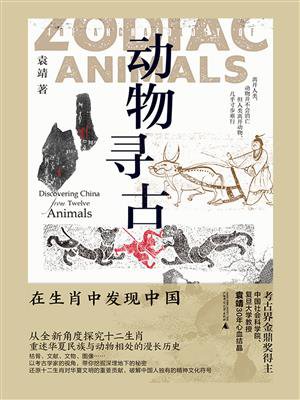

根据国外动物考古学研究的结果,如果过度役使家养动物,劳动强度超出其生理负荷,往往会在这些动物的骨骼上留下骨质增生等病变的痕迹。我们在属于商代晚期的殷墟遗址中发现了一些黄牛的第1节趾骨和第2节趾骨,其上都存在骨质增生的现象,可能是长期负重所致(图2-1),但这是否一定是劳役过度造成的,商代晚期是否肯定存在用黄牛犁地、拉车或驮运东西的现象,现在还不能做出确定的回答。

牛耕是古代生产力的第一次重大飞跃,极大地提高了农业劳动的生产效率,带动农业经济持续发展,是中国古代农业发展史上划时代的进步,是生产力决定生产关系,经济基础决定上层建筑这个历史唯物主义观点的生动体现。

图2-1 黄牛的正常趾骨和病变趾骨对比。左边两列是现生的第1节趾骨、第2节趾骨及殷墟出土的正常的第1节趾骨和第2节趾骨,右边两列是殷墟出土的病变的第1节趾骨和第2节趾骨