作为肉食和骨器

考古学家在新石器时代末期的遗址中发现不少破碎的牛骨,这是古人食用牛肉、敲骨吸髓的证据,吃牛肉的历史由此延续下来。史书记载的吃牛肉始见于《礼记·内则》,讲到了淳熬、淳母、炮、捣珍、渍、为熬、糁、肝䒿等八种珍食,后世称为“周八珍”,其中的捣珍、渍、为熬都与牛肉有关,尤其是渍,就是用刚刚宰杀的新鲜牛肉,切成薄片,浸渍一天一夜,再以肉汁和梅子酱调味,然后食之。唐代有一种宴席叫“烧尾宴”,其中有一道菜名为“水炼犊”,就是用慢火清炖整只小牛,直到把肉完全炖烂。还有一道“通花软牛肠”,就是用羊骨髓加上其他辅料灌入牛肠,做成类似今天香肠的美食。不过,相对于古人关于吃猪肉和羊肉的记载,有关吃牛肉的记载极为有限,这可能是因为在古代牛是重要的耕地工具,与农业生产、交通运输息息相关,故不能轻易宰杀。如唐玄宗在《禁屠杀马牛驴诏》里就提到,“马牛驴皆能任重致远……其王公以下,及天下诸州诸军,宴设及监牧,皆不得辄有杀害”。

到宋代以后,吃牛肉似乎变得更普遍。元末明初的文学家施耐庵在《水浒传》里,讲到武松在景阳冈前的一个酒家中,连喝了十多碗名为“透瓶香”的美酒,大啖了4斤熟牛肉,然后踏上景阳冈,在那里打死了猛虎。

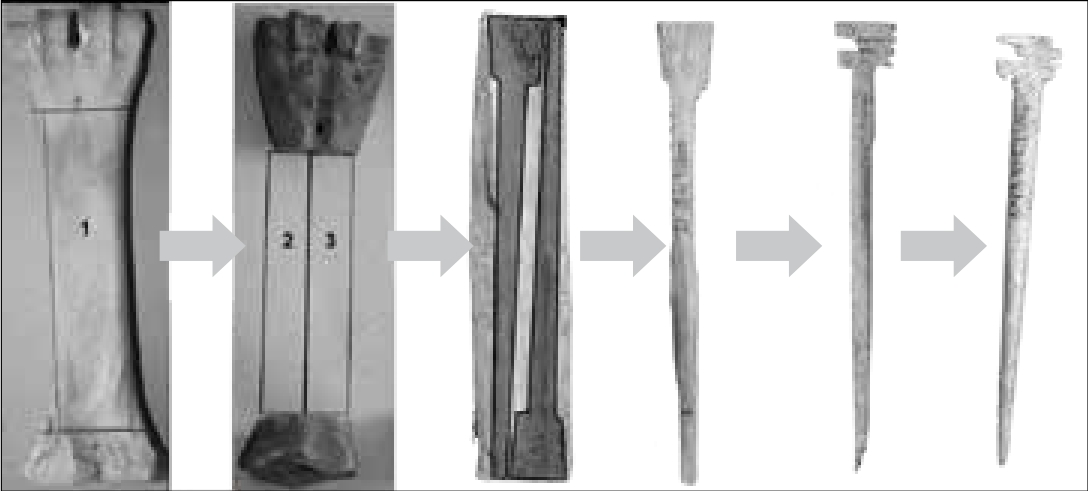

除了牛肉,牛骨也常被古人大肆应用。中国社会科学院考古研究所安阳工作队在殷墟遗址中铁三路北段地带发现了主要制作骨笄的作坊。笄是古人用来插住挽起的头发的簪子,商代多用骨头制作。考古研究人员在制骨作坊发现了大量骨笄的半成品、边角料,还有少量废品。从发掘出土的骨骼碎片观察,制作骨笄的骨料以黄牛骨骼为多数,取料的方法主要是锯切,从锯痕的形态特征来看,应该是青铜锯加工的结果。当时的加工工艺首先是切掉骨骼的关节部位,再用切割、削、锉、凿、雕刻、打磨等方法处理骨料,完成骨笄的制作(图2-17)。铁三路制骨作坊出土的残次品或废品以及废坯料较少,表明工匠对取料方法、制作工艺掌握得非常熟练,呈现出制作模式化、标准化的特点。类似的制骨作坊在殷墟发现多处,可见当时制骨手工业的盛况。

图2-17 商代骨笄的制作示意图

黄牛这种起源于西亚地区的家养动物,至少在5000年前,就被古人以文化交流的方式引入中国。黄牛是古人的肉食资源,在构建礼制的活动中也发挥了重要作用,但其最突出的贡献是作为畜力,构成古代农业生产中的主要生产力,是保证中国古代社会持续发展的重要因素。而辛勤耕作、任劳任怨的牛文化,象征着勤劳善良,代表着忠厚老实,传达着低调谦和,代代相传,影响深远。