序言

动物寻古的科学工具

十二生肖的由来

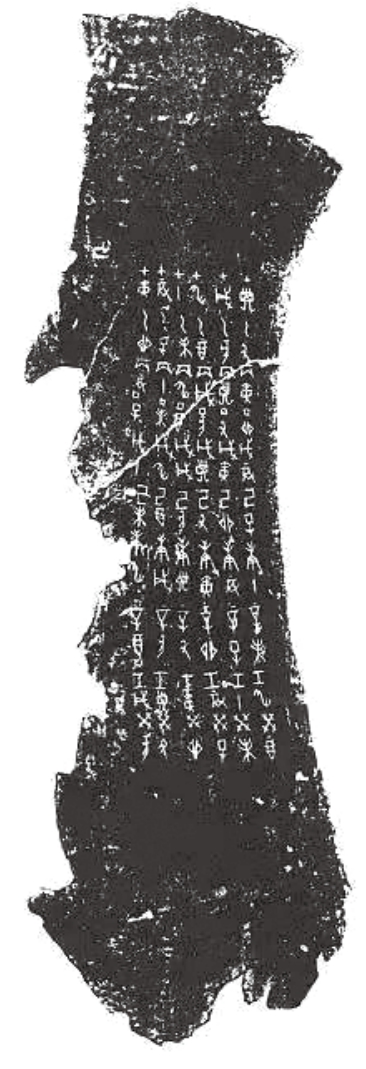

在中国的传统历法中,甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸被称为“十天干”,子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥则被叫作“十二地支”。两者按固定的顺序互相配合,便组成了干支纪法。在十天干中,甲、丙、戊、庚、壬为阳,乙、丁、己、辛、癸为阴;在十二地支中,子、寅、辰、午、申、戌为阳,丑、卯、巳、未、酉、亥为阴。10个天干和12个地支相配是阳配阳,阴配阴,如甲为阳,子为阳,可配成甲子;乙为阴,丑为阴,可以配成乙丑;甲为阳,丑为阴,则不能相配。以此类推,天干用6轮,地支用5轮,正好配成60组,通称“六十甲子”。古代用此来表示年、月、日、时的次序,周而复始,循环使用。干支纪法最早见于殷墟遗址出土的甲骨文(图0-1),从右向左共有6列,每列有10个天干地支,从第一个甲子开始到最后一个癸亥为止。干支最晚从商代开始就用来纪日,东周时期采用干支纪月,西汉末开始用干支纪年,一直延续下来。

图0-1 记录干支纪法的甲骨文拓片

中国的古人用12种动物跟12地支相配,即子鼠,丑牛,寅虎,卯兔,辰龙,巳蛇,午马,未羊,申猴,酉鸡,戌狗,亥猪。因为每一年都对应一种特定的动物,因此也可以称为“生肖年”。关于生肖年的来由众说纷纭,至今尚未有定论,最近几十年来,随着甘肃省天水市放马滩秦简和湖北省云梦县睡虎地秦简等古代文献的出土,证明成书于战国至秦代(最晚在公元前3世纪)的《日书》中,已经有与十二生肖相关的记载,这对我们探讨十二生肖的由来是一个重要启示。

十二生肖是中国自古以来的民俗文化传承。到今天,国人就算搞不清楚自己生于农历的哪一年,但对自己的属相还是记得非常清楚的。

动物如何科学分类

十二生肖皆为动物。要研究动物,首先要对它们进行分类。被称为“分类学之父”的瑞典博物学家卡尔·冯·林奈(Carl von Linné)在1735年出版的著作《自然系统》(Systema Naturae)中创立了物种分类法。之后,经过历代学者的补充完善,终于建立起科学的生物分类学。生物学家依据生物的形态、细胞、遗传、生理、生化、生态和地理分布等特征,将地球上的生物分为界、门、纲、目、科、属、种等7个主要等级。这7个等级的相似点从前往后,由多到少。比如动物界是生物的一个界,该界的成员包括一般能自由运动、以碳水化合物和蛋白质为食的所有生物。脊索动物门是动物界最高等的门,也是发展得最成功的门。这个门下动物的共同特征是在个体发育的全过程或某一时期具有脊索、背神经管和鳃裂。纲与纲、目与目的分类依据一般为动物本身的特征。如鸟纲是卵生动物,不需要哺乳。哺乳纲基本是胎生动物,需要哺乳。哺乳纲下的偶蹄目动物,其脚趾是偶数,而奇蹄目动物的脚趾是奇数。科与科的分类依据主要是比较突出且常常具有一定适应性的形态特征。如偶蹄目下牛科动物的角一般都由骨心和角鞘组成,而同属偶蹄目下鹿科动物的角则是实心和分叉的。属与属的分类依据一般是综合的特征,如鹿科下麝属动物的雌性和雄性都没有角,而鹿属则雄性有角,雌性无角。种的鉴别一般有两个标准:一是形态方面——任何两个种之间,必定具有明显且较稳定的形态区别,彼此截然不同,这些区别特征并非仅限于个别动物,而是该种群的全部动物都有;二是分布方面——每一个种群有自己的分布区,不同的种群可能分布在同一个地区,也可能分布在不同的地区。

中国的古人则在2000多年前,即从战国至汉代起,就对动物有了自己的分类标准,大致可分为两类。一类是按照动物的外表特征进行分类。例如,汉代礼学家戴德在《大戴礼记》的《易本命》中把动物统称为“虫”,其中有羽毛的禽类为“有羽之虫”,有毛发的走兽为“有毛之虫”,有甲壳的动物为“有甲之虫”,有鳞的动物为“有鳞之虫”,体表无毛、羽、鳞和甲壳的动物为“倮之虫”。古人的另一类分类标准是动物的习性和用途。如《尔雅》中把动物分为虫、鱼、鸟、兽、畜5部,每部都有具体的种类。有些分类特别详细,比如在《释兽》里先分出鼠属,鼠属之下,又列出13种名称各异的鼠。

当然,以科学的动物分类学标准衡量,中国古人的一些分类是完全错误的,例如把属于食肉目、食虫目的动物都归入啮齿目的鼠类便是一例。尽管我们可以评价古人在对动物的区分上有不够科学之处,但古人在2000多年前就能对众多动物做出如此细致入微的观察和分类,仍然体现了他们认识世界的高超能力。

按照科学的动物分类学,十二生肖中,除了龙是想象中的动物,其余十一种动物多属于不同的纲和目。蛇属于爬行纲,鸡属于鸟纲,其他都属于哺乳纲。在哺乳纲之下,猴属于灵长目,鼠属于啮齿目,兔属于兔形目,狗和虎属于食肉目,马属于奇蹄目,猪、牛、羊属于偶蹄目。

共同的文物与文献

谈论十二生肖,必定离不开文化这个话题。每种生肖与文化相关的典故我们会在各章中提及,至于书中涉及一些共同的文物与文献,在此且作一个统一的简要交待,以免赘述。

唐代的生肖陶俑与清代的兽首铜像

说到十二生肖的相关文物,必然要提到隋唐时期的十二生肖陶俑和圆明园的十二生肖兽首铜像。十二生肖陶俑是古人用来驱邪、保护墓主安宁的镇墓明器,在唐宋时期的墓葬中多有发现。隋唐时期,镇墓的生肖俑还有标明方位的作用,比如正东为兔,正西为鸡,正南为马,正北为鼠。仔细观察这些生肖俑,可以确认它们的胎质主要是灰陶和红陶,当时的工匠先用陶土分别制作生肖俑的头部和身体,然后把它们粘接起来,放入陶窑内烧制,出炉后再施以彩绘。不过,目前我们所看到的生肖俑,其外表的彩绘多已褪色或剥落。生肖俑的身体部分大同小异,唯头部根据动物的形象分别塑造,栩栩如生,充分展现了古代工匠对各种动物形态的观察之细微与雕塑技法之高超。本书拉页部分的十二生肖陶俑均出土于陕西省西安市的唐代墓葬,现收藏于陕西省考古研究院。

清代的十二生肖兽首铜像原为圆明园海晏堂外的喷泉的一部分,由意大利传教士、宫廷画家郎世宁主持设计,法国传教士、建筑师蒋友仁监修。郎世宁本打算沿用西方惯常喷水池的做法,以裸女为像,但乾隆认为这有悖伦理道德,不能接受,才改以中国民俗的十二生肖作为龙头。作为喷泉龙头的兽首以精炼的红铜铸成,形象极其逼真,它们的身躯则是身穿袍服的石雕坐像。中国古代把一天分为十二个时辰,一个时辰为两小时,每到一个时辰,属于该时辰的生肖兽首就会张开嘴巴自动喷水,水呈抛物线状注入池中。每天正午12点,十二兽首会同时喷水。此设计极为精巧,闻名世界。1860年10月6日,英法联军攻入北京,洗劫了圆明园。他们大肆抢掠文物,焚烧园内物什。圆明园沦为一片废墟,十二兽首铜像也因此流失海外。2000至2019年间,流失海外的十二兽首铜像中的七首,即牛首、猴首、虎首、猪首、鼠首、兔首、马首,以不同的方式回归大陆。其余五首,除龙首在台湾,羊首、蛇首、鸡首和狗首均在海外漂泊,不知何日才能归来。

甲骨文、《说文解字》、《诗经》、《山海经》、《清宫兽谱》

古人对生肖动物的命名可追溯到甲骨文。在史前时代,为了能顺利捕获猎物,古人必须具备极好的观察力、听力和体力,心中要对各种动物的形象和性格有清晰而明确的判断。因此,这些动物经常被生动地刻画进彩陶、岩画当中,留下了我们现在所能见到的各种史前文化遗迹和遗物,而古老的象形文字也由此而来。甲骨文是我国最早、最系统的文字,具有象形和表意的双重功能,所以甲骨文中的字很多都是写实的绘画。

东汉学者许慎编著的《说文解字》是中国第一部系统分析汉字字形和考究字源的字书。许慎认为,象形字是“画成其物,随体诘诎”,即把物象画下来,依据物象的形状画成弯弯曲曲的线条。例如,当指一种动物时,就画出这种动物的形状,或是能体现它的某种特征。我们在之后叙述十二生肖时,会分别梳理这些动物的文字符号是如何从甲骨文,经过金文、篆书、隶书,一直发展到现在方正平直的楷体的,有些动物没有发现甲骨文和金文,但也经过了从篆到楷的发展过程。我们可以看到同一生肖动物的多种字形基本上是一脉相承的,文字的传承是我们这个统一的多民族国家生生不息的重要原因之一。

《诗经》作为我国第一部诗歌总集,收录了西周初年至春秋中叶(公元前11—前6世纪)的诗歌,共305篇。这些诗歌内容丰富,反映了当时人们生活的方方面面,还包括天象、地貌、动物和植物等。十二生肖也在《诗经》中出现,反映了它们在当时人们生活中的用途和象征意义,本书多有引用。

《山海经》成书于战国时期至汉初,记录了上古时期的地理、历史、神话、天文、动物、植物、医学、宗教,以及人类学、民族学、海洋学等方面的内容,是一部反映上古时期社会生活的百科全书。由于它记录了上古时期先民的生活状况与思想活动,我们可以从中摸索到一些那个时期的文明与文化发展的状态,本书在推测上古时期人们的动物崇拜时亦常援引。

清代的《清宫兽谱》是一部图文并茂的兽类动物图志,由当时著名的宫廷画家余省、张为邦于乾隆十五年(1750年)开始绘制,乾隆二十六年(1761年)完成,前后历时11年。书中绘有瑞兽、异兽、神兽以及各种普通动物180幅,并用汉、满两种文字对每种动物的名称、习性与生活环境等作了详细说明。画家描绘的动物均置于野外的自然环境下,画面重点突出动物,但也会搭配自然风景,因而颇有中国特色。《清宫兽谱》中描绘的生肖动物有鼠、牛、虎、兔、马、羊、猴、狗、猪等9种,缺少了在地上蜿蜒爬行的蛇、在天上腾飞的龙,以及栖埘报晓的鸡,当时的人们可能认为这3种动物与兽无关,因而没有在书中体现。本书有用到《清宫兽谱》的动物图像。

五大破案手段

动物考古学是一门对考古遗址出土的动物遗存进行科学研究的学科。在本书中,我将从动物考古的视角,讲述十二生肖的起源、发展,以及它们在人类生产、生活和文化中所起的作用。

十二生肖中,除了龙是古人虚构出来的动物,其余十一种,即鼠、牛、虎、兔、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪,我们均在考古遗址中发现了相关的骨骼。

动物考古学的研究过程大致可以概括为:首先采集动物遗存,进行种属部位鉴定、测量和定量统计。然后对其进行碳14年代测定、古DNA分析、碳氮稳定同位素分析和锶同位素分析。我们可以简要地了解一下各种分析手段。

动物遗存的采集与分析

在考古发掘过程中,作为研究人员,我们会按照古代的房址、墓葬、窖穴、灰坑、文化层

等遗迹单位,手工收集肉眼可见的动物遗存;同时,还要抽取房址、窖穴、灰坑、墓葬等遗迹的土样进行过筛,以获取其中的动物遗存。因为有些动物的骨骼十分细小,如果不对土壤进行过筛,就很容易漏掉,从而影响到我们对古人和动物相互关系的全面认知。

等遗迹单位,手工收集肉眼可见的动物遗存;同时,还要抽取房址、窖穴、灰坑、墓葬等遗迹的土样进行过筛,以获取其中的动物遗存。因为有些动物的骨骼十分细小,如果不对土壤进行过筛,就很容易漏掉,从而影响到我们对古人和动物相互关系的全面认知。

取得动物遗存之后,我们会在发掘工地或实验室里,用水将动物遗存表面清洗干净,以便看清其形态特征。把动物遗存上残留的特征点和痕迹尽量清楚地显示出来,对于后续的鉴定和研究非常重要。比如我们在尉迟寺遗址(位于安徽省亳州市蒙城县,距今约4800—4000年)的一座墓葬里发现了随葬猪骨,包括一块下颌、一块股骨关节,以及一些趾骨。经过清洗后,我们能看到股骨关节的断裂处有明显的人工砍砸痕迹,而且这些痕迹并非新碴,证明当时这块股骨是被古人砍断后放入墓中的;另外,我们对那些趾骨进行了拼凑,发现是属于一只完整猪蹄的骨骼,可见当时人们是放进了一整只猪蹄。在墓主下葬时,放入一块猪下颌、一块股骨关节及一整只猪蹄,这似乎能表达某种象征意义,即拿猪头、猪腿、猪蹄代替全猪随葬,不至于将太多可食用的肉放在墓里烂掉。这样做,既表达了心意,又不会过于浪费肉食资源,可谓一举两得。

清洗完动物遗存后,我们要注意对破碎的动物遗存,尤其是存在新的破碎痕迹的动物骨骼进行收集。随后,我们要对这些破碎的遗存进行重新拼对粘接,最后拼对出来的动物骨骼越完整,骨骼上的特征点就越多,在鉴定它们属于何种动物的哪个部位时就越迅速和可靠。比如我们在整理班村遗址庙底沟二期文化(距今约4900—4000年)出土的动物遗存时,发现其中一个灰坑里有许多动物骨骼,凌乱而破碎,但里面不少碎骨是可以拼对起来的。经过拼对,最后我们发现这些骨骼分属于7头年龄大小不一的猪,由于骨架基本完整,推断这些猪是专门埋葬的。时任中国历史博物馆馆长的俞伟超教授陪同中国地质学泰斗刘东生院士到班村遗址视察工作,看到我拼对出来的7具猪骨架,印象深刻。回京后,俞教授兴奋地给我打电话表示:数十年来,考古研究人员一直很重视拼对遗址中出土的陶片,以求拼出完整的器物,但拼对动物骨骼,却是从你开始的。

考古学者在这个埋有猪骨的灰坑边上又发现了一个同时期的祭祀坑,里面出土了人的头骨,这些头骨上还发现有拔齿的情况——在以往,这种情况仅发现于东部沿海地区的考古遗址中,据此我们推断,这些头骨可能是某种战利品,或者是两个地区的人们相互交往的特殊礼物。把这些属于同时期且位置相邻的土坑中发现的特殊现象结合到一起来看,我们可以推测,在4000多年以前,生活在河南西部的古人,用东部沿海地区具有拔齿习俗的古人的头骨在这里举行了宗教性活动,同时仪式中还使用了7头猪。

拼对完骨骼,我们就要开始做鉴定和测量等形态学方面的研究了。鉴定和测量的内容主要包括:确认这些骨骼属于什么动物,是动物的哪个部位,左侧还是右侧,这只动物的年龄多大,形体如何,雌雄认定,骨骼上有无病变、人工痕迹,等等。这样,我们就能够了解到,考古遗址出土了哪些动物,数量有多少,年龄结构如何,性别比例如何,是否有被人役使的痕迹等,继而探讨古人获取肉食的方式是渔猎还是饲养,效果如何,是否以及如何将动物用于祭祀与随葬,是否把动物作为劳役或骑乘的工具等,利用科学手段和实证资料还原历史,讲述一个个古人与动物同行的故事。

碳14测年,确定样本所属年代

碳14测年,又称碳14年代测定法,是根据含碳样本中碳14的衰变程度来计算其所属年代的测量方法。碳14测年是考古学研究的基本方法,常用于测定古代遗物的年代。

碳是一种元素。在自然界中,碳原子有3种同位素,分别是碳12、碳13和碳14,其中碳12和碳13是稳定同位素,碳14是放射性同位素,特点是不稳定,有弱放射性。碳14是通过宇宙射线撞击空气中的氮原子产生的,一旦产生,就会和大气中的氧气结合,形成二氧化碳。这些二氧化碳进入空气中,被地球上的植物通过光合作用吸收,碳14也随之进入植物体内;食草动物通过吃掉这些植物,吸收了这些碳14;食肉动物又通过吃掉食草动物吸收碳14。同时,碳14持续发生衰变。吸收,衰变,减少,如此不断循环,动植物体内的碳14含量始终保持平衡。一旦动植物死亡,光合作用等新陈代谢活动就会停止,它们不再吸收外界的碳14,而其体内储存的碳14却会不断地衰变和减少。碳14的半衰期约为5730年,也就是说在5730年后,动植物体内碳14的含量就会减少一半。把动植物死去的这一刻当作“计时零点”,定义这个时候它们体内的碳14的含量为100%,那么随着时间的推移,经过5730年,碳14的含量会减少到动植物死亡时的一半。于是,通过检测含碳样本中碳14的含量,再依据碳14的衰变规律,我们就可以计算出样本死亡时的大致年代。

在动物考古学研究中,我们一般对动物骨骼进行碳14测年,目的是确认其绝对年代是距今多少年或公元前多少年,保证后续研究在年代上的科学性。例如,夏朝都邑二里头遗址(位于河南省洛阳市偃师区,距今约3800—3500年)出土了许多猪骨,这些猪骨分别散布在遗址的不同地层。通过对不同地层的猪骨进行碳14年代测定,我们就能确认其所处年代在公元前1750至前1500年之间,这就是二里头遗址从开始建造到最后废弃的年代。我们可以对这个年代范围内的猪骨再进行形态和数量上的比较研究,进一步了解当时人们饲养家猪的大致情况。

古DNA分析,确定样本的遗传特征

DNA是生物细胞内携带着全部遗传信息的一种核酸分子。古DNA分析是通过获得古代生物遗体或遗迹中残存的生物体DNA片段,来认识被测试样本的遗传信息,包括物种、性别、谱系、血缘关系等。另外,还可以根据这些信息推测被测试样本的表型特征。

生物的基因组由细胞核中的DNA和细胞质中的线粒体DNA共同组成。细胞核中每一对常染色体都有一条来自父方,一条来自母方,两条染色体在遗传过程中会发生部分交换,从而完成遗传学上的基因重组。经过多次重组,祖先的信息以片段的形式保留下来,传递给后代,因此,每个动物个体都会完整记录所有祖先的遗传历史。哺乳动物的Y染色体只在父子间传递,呈现严格的父系遗传,构成了父系遗传系统。细胞质中的线粒体DNA则由母亲传递给子女,构成母系遗传系统,绝大部分情况下,线粒体DNA遵循严格的母系遗传。有些生物是单性生殖,其遗传系统(线粒体和Y染色体)没有发生重组,但在其一代代的血缘传递过程中也会产生遗传突变,这种遗传突变的积累,会使得在系统发育树中,血缘越疏远的个体序列差异越大,分支长度也越长。结合分子钟,就可以计算不同个体的分化时间。科学家根据基因变异的组合,分出单倍型、单倍群和谱系。一个DNA序列就是一个单倍型,一组有相同特点的单倍型形成一个单倍群,一组有相同特点的单倍群形成一个谱系。表型特征与特定基因有不同程度的对应关系。体重、智力和身高等在一定程度上受众多微效基因的影响,同时也容易受环境因素的影响;血型、眼睛颜色等仅受几个等位基因影响,而且很少会被环境改变。

因此,通过对动物遗存开展古DNA分析,可以准确判断动物的性别、谱系、同一种动物多个个体之间的血缘关系、动物的一些表型特征,对定量研究动物的起源、演化和杂交等问题大有帮助。雍山血池遗址(位于陕西省宝鸡市凤翔区)是秦汉时期的国家级祭天场所,该遗址的发掘被评为“2016年度全国十大考古新发现”。我们对这个遗址出土的26匹马的骨骼进行了全方位的动物考古研究,经过古DNA研究,我们确认这些马骨的线粒体DNA的多样性非常高,可以分为A、B、C、D、E、F等6个不同的谱系,进一步划分为11个不同的单倍群。由此,即便马已只剩骨殖,去今甚远,我们还能够准确而清楚地知道,2000多年前的这些马的母系来源复杂;当中有18匹公马,8匹母马;马的毛色以栗色为主,还有骝色和黑色;体形偏小,耐力较强,不擅于短跑等。这么一来,对于秦汉时期国家级祭祀活动所需马匹的来源,选取标准如何等,便有了更具体而深入的把握。

碳氮稳定同位素分析,获悉样本的饮食情况

碳氮稳定同位素分析主要是对被检测样本所含的碳13和氮15进行分析,来揭示人和动物生前的饮食情况。碳13和氮15在生物体内的含量通常分别用其与一种标准物质的比较值来表示,即δ 13 C和δ 15 N。这个方法的基本原理是,人和动物的δ 13 C和δ 15 N取决于食物的δ 13 C和δ 15 N。

自然界的植物各有不同的光合作用途径,包括3种。第一种是卡尔文途径。采取这种途径的植物,在进行光合作用后获得的最初产物是一种含有3个碳原子的化合物,所以这类植物被称为“碳三植物”(C 3 植物)。C 3 植物中与人类生活关系密切的有水稻、小麦等。第二种是哈奇-斯莱克途径。采取这种途径的植物,在进行光合作用后所得的最初产物是含有4个碳原子的化合物,所以这类植物也被称为“碳四植物”(C 4 植物)。与人类生活关系密切的C 4 植物有小米、玉米、高粱等。第三种是少数多汁植物所遵循的被称为“CAM”的光合作用途径,CAM类植物包括菠萝、甜菜、仙人掌等,这些与动物考古学研究关系不大。

发生光合作用的植物作为食物进入动物体内,动物如果长期食用某类植物,其体内就会富集相应的δ 13 C。动物体内的δ 13 C值与所食植物的δ 13 C值并不完全一致,这是因为在消化和吸收的过程中,动物的身体组织会对植物有分馏效应。实验表明,动物体肉质部分对所食植物的分馏效应约为1‰,骨胶原部分约为5‰,而皮肤部分则可能富集得更多一些。

人或其他动物体内吸收的氮主要有两个来源:一是通过食用豆科植物,二是通过食用非豆科植物、陆生动物、淡水鱼类、海洋生物等食物。

豆科植物均为C 3 植物,这类植物的δ 15 N值为0—1‰。非豆科植物的δ 15 N值比豆科的高一些,约为3‰。海洋或陆生动植物的δ 15 N值一般与营养级有关。海洋哺乳动物的δ 15 N值约为15‰,陆生食肉动物的δ 15 N值约为9‰,陆生食草动物的δ 15 N值约为6‰。每一营养级之间δ 15 N值的差别为3‰—5‰。

在动物考古学研究中,我们用于进行碳氮稳定同位素分析的标本一般是骨骼,目的是探讨动物的食物结构,为判别家养动物和野生动物提供依据,继而认识古人饲养家畜的方式。比如,我们对雍山血池遗址的马匹进行碳氮稳定同位素分析,发现有些马的食物以C 3 植物为主,有些马的食物以C 4 植物为主,还有一些马的食物则介于C 3 植物和C 4 植物之间。这些马匹的食物之所以如此多样化,可能与这些马匹征集自喂养草料种类不同的地区相关。在动物各个部位的骨骼中,肋骨的代谢速率高于其他骨骼,因此,肋骨的同位素比值代表了个体生前最后阶段的饮食情况。我们对雍山血池遗址的某匹马进行了碳氮稳定同位素分析,发现肋骨的碳同位素比值高于其他骨骼,这证明其生前最后阶段的食物中C 4 植物的比例明显增加。因此,我们可以推测,这些马被征集到血池后,在宰杀前的最后阶段被喂食了大量粟、黍等C 4 植物草料。这种推断在史料中能找到支撑——《周礼》中将诸侯献给帝王的祭祀用动物称为“祀贡”,要“系于牢,刍之三月”,即从各地征集来的祭祀动物,宰杀前要在特殊场所中饲养一段时间。这些研究结果,有助于我们了解当时的祭天用牲征集自何处、喂养何种饲料等。

锶同位素分析,得知样本的迁移情况

锶(Sr)至少有12种同位素。 88 Sr、 87 Sr、 86 Sr和 84 Sr是其中4种含量最高的稳定同位素。确认 87 Sr/ 86 Sr的比值是开展锶同位素分析的重要方面。当岩石风化形成土壤后,生长在这些土壤中的植物就会获得这些岩石的 87 Sr/ 86 Sr比值;食用这些植物的食草动物会把锶同位素摄入并保存在牙齿和骨骼中,吃了这些食草动物的食肉动物也一样。因此,如果不同地区 87 Sr/ 86 Sr比值有差别,这种差别自然就会体现在动物体的牙齿和骨骼当中。

相比动物骨骼容易受到埋葬环境的污染,动物乳齿或恒齿的牙釉质在形成后,结构不再发生变化,其中的锶同位素组成也不会发生改变,因此牙釉质的 87 Sr/ 86 Sr比值记录着动物乳齿或恒齿形成时期生活地区的锶同位素比值。国外学者通过一系列研究认为,用遗址出土的动物的牙釉质 87 Sr/ 86 Sr比值的平均值,加上2倍获得一个数值,再减去2倍获得一个数值,这两个数值之间的范围可以反映当地的锶同位素状况。与其他动物相比,老鼠一般是在当地土生土长的,因此,老鼠的牙齿是建立当地锶同位素标准的最理想标本。如果没有老鼠标本,则可以从古代遗址出土的家猪骨骼中,选择至少5只1岁左右的家猪骨骼,用它们的牙齿进行测试。因为在古代,家猪往往是在当地饲养的,带有明显的当地标记。

将遗址出土的各类动物的牙釉质,与遗址当地锶同位素标准做对比,便可以判断这些动物的居住地是否发生过变化,继而推断个体在生长过程中是否发生过迁移。如果不一致,则表明该个体是从其他地区迁移到遗址当地生活的。动物的迁移往往与人群的文化交流密切相关,因为动物一般不会主动长途跋涉,而主要是受到了人类的控制和干预。同样是雍山血池遗址出土马匹,通过锶同位素研究,发现这些马的锶同位素比值明显高于当地的锶同位素标准比值,且这些马个体之间的锶同位素比值也存在显著差异,这表明这些马是从遗址以外的不同地区迁入的。从锶同位素比值等值线图上可以看出,与这些马的锶同位素比值相近的地区距离雍山血池遗址都超过100千米。这个研究结果也证实了前面在开展古DNA研究、碳氮稳定同位素分析时得出的马匹征集自不同地区的结论,反映出秦汉时期具备高效地调配祭祀用牲的管理系统。

把对雍山血池遗址出土的动物遗存的动物考古学研究结果归纳到一起,我们便可以得知秦汉时期的祭天仪式中征集、饲养和使用马牲的情况。司马迁曾跟随汉武帝出巡,祭祀天地神灵和名山大川,他把这些经历都详细地记录在了《史记·封禅书》中,但关于祭祀用的祭器、圭玉布帛、祭品、酬报神灵的礼仪等,则由有关的主管部门记录,即“至若俎豆珪币之详,献酬之礼,则有司存”。到了今天,我们依旧能读到被称为“史家之绝唱,无韵之离骚”的《史记》,而当时由主管官员记载的与祭祀相关的其他内容却湮灭在历史长河之中,无人知晓其真貌。就这点而言,在重现秦汉时期祭天用牲的史实方面,动物考古学是做出了独到贡献的。

有了以上种种科学的手段,加之古人留下来丰富的图像、文字资料,我们终于可以正式开始,对生肖动物作一个全盘的回溯了。