鼠何以被尊称“老鼠”

甲骨文中的“鼠”字是典型的象形文字,它有尖嘴、长尾,还特别强调了发达的门齿和啃噬东西时散落的碎屑。金文中暂时还未发现“鼠”字。《长沙子弹库楚帛书》(乙编)、《睡虎地秦墓竹简》等战国及秦代的文献和《说文解字》的篆书中都有“鼠”字,“鼠”字从小篆到隶书,再到楷书,可看出是一脉相承的,隶书“鼠”字上方的“臼”表示的是发达的门牙,始终是“鼠”字的突出特征(图1-11)。

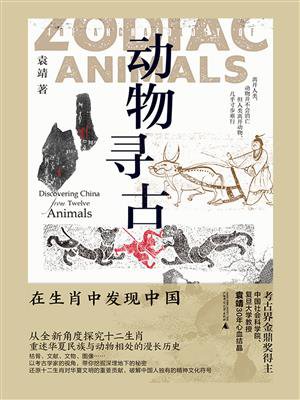

图1-11 “鼠”字的演变

《尔雅·释兽》记载了13种鼠类,这里罗列一下它们的名称,括号内是按照现代生物分类学能够确定的种属、分类或特征:鼢鼠(中华鼢鼠,啮齿目)、鼸鼠(香鼬,食肉目)、鼷鼠(啮齿目,目前发现最小的一种鼠)、鼶鼠(大田鼠)、鼬鼠(食肉目,鼬科)、鼩鼠(鼩鼱,食虫目)、鼭鼠(鼠类动物)、鼣鼠(叫声如狗的鼠)、鼫鼠(可能为鼯鼠)、鼤鼠(鼹鼠,食虫目)、鼨鼠(有斑纹的鼠)、豹文鼮鼠(有豹一样的斑纹的鼠)和鼳鼠(形状如鼠,体型较大的动物)等。2000多年前的古人凭借仔细的观察,给我们留下了将鼠类区分为13种的珍贵记录,为我们追溯当时的动物种类提供了有益的启示。我们还要注意到,依照科学的界、门、纲、目、科、属、种这种生物分类学标准,《尔雅》中提到的鼠有些并不属于啮齿目,而是属于食肉目或食虫目。另外,有些鼠种现在已经找不到对应的品种了。这也是动物考古学研究今后必须努力的地方,依据考古遗址出土的鼠类骨骼,尽力还原当时的历史。另外还需注意名不正则言不顺,自然科学的分类是严谨的,外表的形似未必等同于内在一致,逻辑的统一和概念的清晰是必须贯彻始终的。

《诗经》中有许多关于老鼠的描述,例如《国风·召南·行露》记载,“谁谓鼠无牙,何以穿我墉”,意为谁说老鼠没有牙,不然它怎么能啃穿我家的墙。《鄘风·相鼠》有“相鼠有皮,人而无仪。……相鼠有齿,人而无止。……相鼠有体,人而无礼”,大意为地里的老鼠尚且有毛皮、牙齿,还有五体,这个人却不知礼仪,没有廉耻。《魏风·硕鼠》有“硕鼠硕鼠,无食我黍。……无食我麦。……无食我苗”,大意为老鼠不要吃我的禾黍,不要吃我的麦子,不要吃我的禾苗。这些诗篇都是借鼠之名,抨击贿赂官府和仗势欺人的恶人,痛斥不讲礼义廉耻的上层人物,表达了反对剥削和压迫的心声。而《豳风·七月》中的“穹窒熏鼠,塞向墐户”,意为打扫垃圾熏老鼠,封好北窗泥门扉。《小雅·斯干》中的“约之阁阁,椓之橐橐,风雨攸除,鸟鼠攸去,君子攸芋”,大意为用绳索捆扎、固定筑墙板,用力夯打土墙,不再担心风雨,远离麻雀和老鼠的侵扰,君子在这里安心居住。这些诗句则显示了那时的古人已经初步具备防鼠、灭鼠的意识和本领,努力营造适合居住的环境。在上面这些诗句中,鼠显然是不受人们待见的动物。古人虽然将鼠尊为十二生肖之首,但大家对鼠没有什么正面的评价,实在是因为鼠类干过不少有损人类利益的事,比如偷吃粮食、咬坏衣物、破坏堤坝、传播疾病等,不一而足,所以就形成了“老鼠过街,人人喊打”的局面。

鼠被称为“老鼠”,不知始于何年何月,史无明载。按中国传统习俗,长者、贤者称“老”,凡姓名前冠以“老”字者多为尊称,如“老张”“老李”……那么,鼠的称谓前何以也加上“老”字?毕竟鼠可谓劣迹斑斑。致力于民间美术的收藏和研究的学者倪宝诚认为,人类的历史仅有不到300万年,然而鼠的存在至少长达5500万年。鼠平安地度过了地球上的冰河时期,又顽强地经历了地球上数不胜数的火山爆发、洪水泛滥、地震等灾难,当世界上多种起源时间早于人类的动物因为各种原因而消失在历史长河时,鼠却安然无恙,延续至今。因此,鼠可以说是当之无愧的地球上资历最老的居民之一,在鼠之前加上“老”字,可谓名正言顺。古人还认为鼠的寿命长,北宋学者陆佃的《埤雅》记载:“鼠类最寿,俗谓之‘老鼠’是也。”

图1-12 “老鼠娶亲”的剪纸

鲁迅的散文集《朝花夕拾》中有一篇《狗·猫·鼠》,他在里面回忆了童年的生活。他记得自己的床前贴着两张花纸,其中有一张表达的是老鼠娶亲,“自新郎、新妇以至傧相、宾客、执事,没有一个不是尖腮细腿”的老鼠形象,十分可爱(图1-12)。他在正月十四的夜晚是不肯轻易睡觉的,耐心地等候老鼠娶亲的仪仗从床下出来,却始终没有如愿。事实上,老鼠娶亲这类民间传说在中国各地颇为流行,它们还有“鼠娶亲”“鼠纳妇”“老鼠嫁女”的名头。这本质上是人们在正月前后举行的祀鼠活动,其情节和具体日期在中国各地小有差异。譬如在粤西地区,除夕之夜灯火不熄,并将点心、面饼等吃食置于墙根之下,谓之曰“老鼠嫁女”。事实上,“老鼠嫁女”“老鼠娶亲”等只是以供奉食物、遣送嫁妆、不熄灯火等好听的名头加以掩饰,其背后隐含着民众根除鼠患的真正愿望。其他各地的类似祀鼠活动,有的在正月初七,有的在正月二十五,不少地区是正月初十,也有的是夏历正月十四的夜半,各地不一。此外,我还记得自己小时候玩过“手绢叠老鼠”,把手绢叠过来折过去,最后从一头扯出带着双耳的鼠头,另一头拉出跟身子一般长的鼠尾(图1-13)。一方手绢,变成一只细长的老鼠。玩得好的,还可以通过手指的活动,让老鼠在手背上跳来跳去。童年时代的所玩、所学、所思,特别是具有民族文化内涵的趣味知识和行为,往往使人终身难忘。

图1-13 用手绢叠的老鼠