博大精深的《说文解字》

流芳百世的汉语言巨作

《说文解字》,简称《说文》,由东汉经学家和文字学家许慎编著,初稿成于汉和帝永元十二年(100),但直至汉安帝建光元年(121)才定稿。此书是中国最早系统分析汉字字形和考究字源的语文辞书,是文字学和文献语言学的奠基之作。

对于《说文解字》的书名,许慎是这样解释的:“仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文。其后形声相益,即谓之字。文者,物象之本;字者,言孳乳而寖多也。”仓颉开始造文字时,大概是按照万物的形状临摹,所以这种图画似的符号叫“文”,之后,形与形,形与声结合的符号便叫“字”。如此,“文”就是描绘事物本来的形状,“字”的含义是滋生、繁衍。所以简单地概括,“文”和“字”实际上反映了汉字发展的两个阶段——图画符号阶段和概念符号阶段。

经学催生的文字学

儒家前代典籍经历秦火洗劫后,已所剩无几,博士所传的经书大多靠伏生等宿儒口耳相传,到汉代才重新用隶书写成文本(隶书为汉代的通行文字,因此叫“今文经”)。后来刘向和刘歆父子在校书时,发现了不同于“今文”经书的“古文”经书(所谓“古文”就是用先秦古文字抄写的经书,俗称“蝌蚪文书”)。

“博士”,古为官名,秦汉时为掌管书籍文典、通晓史事的官职,后成为学术上专通一经或精通一艺、从事教授生徒的官职。

“经书”,此处指儒家经典著作,如《周礼》《易经》《春秋》《论语》《礼记》《孝经》《书经》《诗经》《仪礼》等儒家经传。

据《汉书·儒林传》记载,汉武帝兴太学后:“黜黄老、刑名百家之言……立五经博士,开弟子员,设科射策,劝以官禄,讫于元始,百有余年,传业者寖盛,支叶蕃滋,一经说至百余万言,大师众至千余人。”

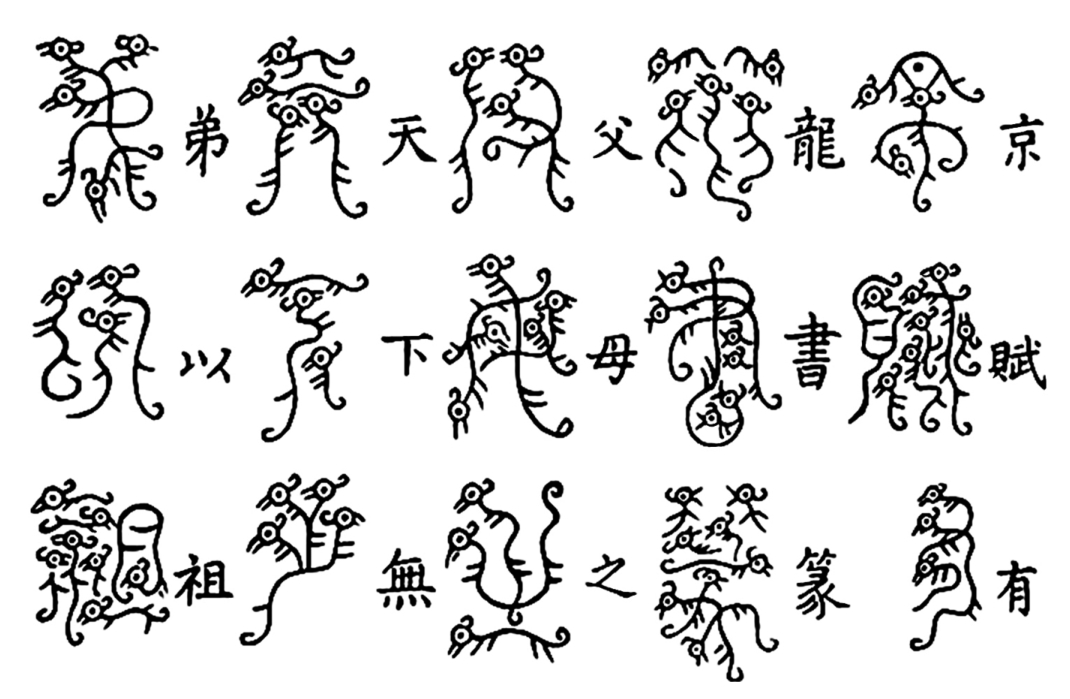

蝌蚪文(篆)

除了字体的不同,今文经和古文经的内容也不同,比如鲁恭王坏孔子旧宅,所得的古文《尚书》,比伏生(汉代时期经学家,曾为秦博士)口授的今文本多出二十五篇。刘歆后来想把古文经也列于学官,和五经博士讲论经义,从而引发了中国学术史上持续近两千年的今文经学和古文经学之争。

“鲁恭王坏孔子旧宅”,汉鲁恭王喜欢兴建宫室,紧邻的孔子旧宅有碍于宫室的扩展,所以鲁恭王便派人去拆孔子的旧宅,结果在孔宅壁缝中发现了许多用古文字书写的典籍,包括很多失传已久的逸书。

汉代文化发展昌盛,为文字学的发展创造了天然的条件,而今、古文经学之争则加速了文字学创立的步伐。为了“打假”今文学家,古文学家要研究文字的发展演变;若指责今文学家“破坏形体”,“未尝睹字例之条”,则需揭示汉字构造之规律。《说文解字》就是在这样的环境下诞生的,也可以说是为了解释经书而编写。

字圣许慎

许慎,约出生于汉明帝永平元年(58),年少时便广泛学习经籍,研读《诗》《书》《礼》《易》《春秋》及诸子百家著作。许慎的专业功底受到当时经学界的敬重,包括经学大师马融也很推崇他。

许慎,字叔重,汝南召陵人也。性淳笃,少博学经籍。马融常推敬之。时人为之语曰:“五经无双许叔重”。为郡功曹,举孝廉。再迁,除洨长。卒于家。初,慎以五经传说臧否不同,于是撰为《五经异义》,又作《说文解字》十四篇,皆传于世。

——《后汉书·儒林传》

汉章帝建初三年(78),许慎步入仕途,担任郡功曹。建初八年(83),补为太尉南阁祭酒,后任五经博士,校书东观(“东观”是东汉宫廷中贮藏档案、典籍和从事校书、著述的处所)。许慎认为各家对《五经》的解说混乱而褒贬不一,于是写了《五经异义》进行论证。章和二年(88)年,许慎被举为孝廉。

“举孝廉”,汉朝的一种由下向上推选人才为官的制度,孝廉是察举制的主要科目之一。被举者大多为州郡属吏或通晓经书的儒生。

在长期的学习和研究中,许慎搜集到了大量小篆、古文、籀文资料,并且以广博的经学知识为基础,根据“六书”条例(象形、指事、会意、形声、转注、假借),在从贾逵受古学之时,即着手编写《说文解字》,历时十年,于汉和帝永元十二年(100)正月初步完成了这部巨著。

“五经”,一般指儒家典籍《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》的合称,为历代学子主要研习的书经。

为了令其更加完善,许慎一直都没有定稿,而是不断地将新的发现和收获补充进去。直到公元121年,许慎才将《说文解字》定稿,全书共分540个部首,收字9 353个,另有“重文”(即异体字)1 163个,共10 516字。此后,许慎就在家乡及附近村庄授经教书,直到公元147年前后因病去世。

千古流芳,泽及后世

《说文解字》是文字学史上最有权威的书,许慎的名字与他的杰作成为后人阅读古籍、探讨古代文化、研究古文必不可少的魔盒钥匙。

博大精深:其内容取材大致包罗了许慎以前的字书、金石资料。

博大精深:其内容取材大致包罗了许慎以前的字书、金石资料。

言之有据:取材于儒家经典,注重用经传训诂来说解、查证古字之来历,纠正了时人随意解说文字的弊病。

言之有据:取材于儒家经典,注重用经传训诂来说解、查证古字之来历,纠正了时人随意解说文字的弊病。

阐明“六书”条例:按“六书”的原则来说解文字,奠定了文字学研究的基础。

阐明“六书”条例:按“六书”的原则来说解文字,奠定了文字学研究的基础。

建五百四十部首:按部首分类法统摄每一个汉字,是许慎的重大创造,也是汉字发展史上的一个里程碑。许慎将古汉字分列于五百四十个部首之下,按“始一终亥、据形系联”的原则,把庞杂纷繁的汉字归纳成一个比较清晰的系统。

建五百四十部首:按部首分类法统摄每一个汉字,是许慎的重大创造,也是汉字发展史上的一个里程碑。许慎将古汉字分列于五百四十个部首之下,按“始一终亥、据形系联”的原则,把庞杂纷繁的汉字归纳成一个比较清晰的系统。

注重形、音、义三者相结合:于每篆之下,首先说明字义,其次说明形体结构及音读。若有经籍、通人之说或别说者,再简要征引。

注重形、音、义三者相结合:于每篆之下,首先说明字义,其次说明形体结构及音读。若有经籍、通人之说或别说者,再简要征引。

因此《说文解字》也成了历史文化知识的典藏。此书问世后很快引起了当时以及后世学者的重视,他们在注释经典时常常引证《说文解字》。如:郑玄注三礼,应劭、晋灼注《汉书》,都曾援引《说文解字》以证字义。到了南北朝时期,学者们对《说文解字》已经有了比较完整、系统的认识。唐代科举考试规定要考《说文解字》,唐代后一切字书、韵书及注释书中的字义训诂都依据于此。清代更是《说文解字》研究的高峰时期,研究此书的学者不下200人。

虽然《说文解字》是以小篆为主要内容,但书中的阐释重点在于体现字义。汉字不仅仅是字或者交流的工具,更重要的是,它把事物的本质形象地表现出来,让人一眼认识到事物的根本,甚至不需要再解释。