谁是汉羌百年战争的受益人?

不间断的少数民族侵扰

如果说西汉最大的外患是匈奴,那么东汉最大的外患就是羌乱。羌人曾在西汉宣帝时期就作乱,老将赵充国对屡次侵犯边郡的先零羌就地打击;到了东汉时期,东汉与羌人又开始交战,陆陆续续打了百余年,直到东汉末年,羌乱犹未平息。

羌,在汉藏之间

自古以来,中国就有“华夷之辨”,认为整个天下只有两种人,一种是华夏人,或者叫“诸夏”,生活中原地区,有着共同的文化、礼仪、服饰与生活习惯;另一种是蛮夷人,与华夏人是相对立的。“蛮夷”与“华夏”的差异,主要体现在文化上。

古中原之地,四方有所谓“羌、胡、夷、狄”。其中,“羌”是西方的少数民族总称,即西羌,主要居于青海草原,其种类很多,有研种、烧当、先零、白马等。汉朝时期,羌人的活动范围囊括了今天甘肃、青海以及四川等许多地方。“羌”是一个象形文字,是“人”和“羊”的合体,近代发现的商朝甲骨文中有这个字,说明在当时就已经有“羌”这个族群了。根据《说文解字》的注解,“羌,西戎牧羊人也”。

甲骨文“羌”字

西汉宣帝和元帝时,西羌进攻甘肃一带,被汉军击败。之后羌人不断内徙,其社会结构和民族特征都发生了重大变化。一般将安定、西河、上郡等地的羌人称为“东羌”。到了东汉,“西羌”就是专指羌人中内迁定居于陇西诸郡的一支。

史学家王明珂先生认为,要把羌族及其文化放在汉藏两大民族文化系统中看待,羌族就像是汉、藏间的变色光谱,愈往东南,这儿的羌族便愈像汉族;愈往西北去,当地的羌族就愈像藏族。

内附的羌人

羌族内徙大致分三种情况:一是西羌豪酋主动请求内属;二是西羌豪酋进犯内地,但在战争中被俘或投降;三是汉军出塞进攻羌人,降俘入塞。羌人不间断地内徙一直持续到西晋,那时内徙的羌人主要分布在今陕西南部、西南部以及甘肃境内,十六国时,羌族姚氏聚集族人在关中建立了后秦。

汉光武帝统一西北地区后,如何处理原先依附于隗嚣(新朝末年地方割据军阀)的羌人成了老大难的问题。从安抚的角度考虑,光武帝最终采纳了司徒掾班彪的建议,设立了护羌校尉,并授予部族首领封号及官印。同时,朝廷允许羌人内附,许其迁入关内定居西北四郡:武威郡、张掖郡、酒泉郡、敦煌郡。

先零羌与诸种寇金城、陇西,来歙率盖延等进击,大破之,斩首虏数千人。于是开仓禀以赈饥乏,陇右遂安,而凉州流通焉。

——《资治通鉴·汉纪三十四》

内附的羌人并没有消停,武装行动频繁,与当地的汉人时常发生冲突,加之西北地方官多数残酷苛暴,导致羌人反抗此起彼伏。建武十年至十二年(34—36),先零的酋豪与其他羌人部族勾结,再度进犯金城、陇西、临洮一带,光武帝先后派中郎将来歙、陇西太守马援率兵击破。马援将归服的羌人徙置天水、陇西、扶风三郡,分散治理,陇右得以保持相对平静。

建武中元二年(57),光武帝刘秀病逝,内附的羌人中实力强劲的一个部落分支——烧当羌反叛汉朝,进攻陇西郡,拉开了羌人与汉帝国百年战争的序幕。汉明帝刘庄继位后,对羌人软硬兼施,虽然汉羌之间紧张的攻战稍有缓和,但小规模的冲突却不断。一系列冲突并没有引起东汉的官方重视,很快从星星般的野火烧成了燎原之势。

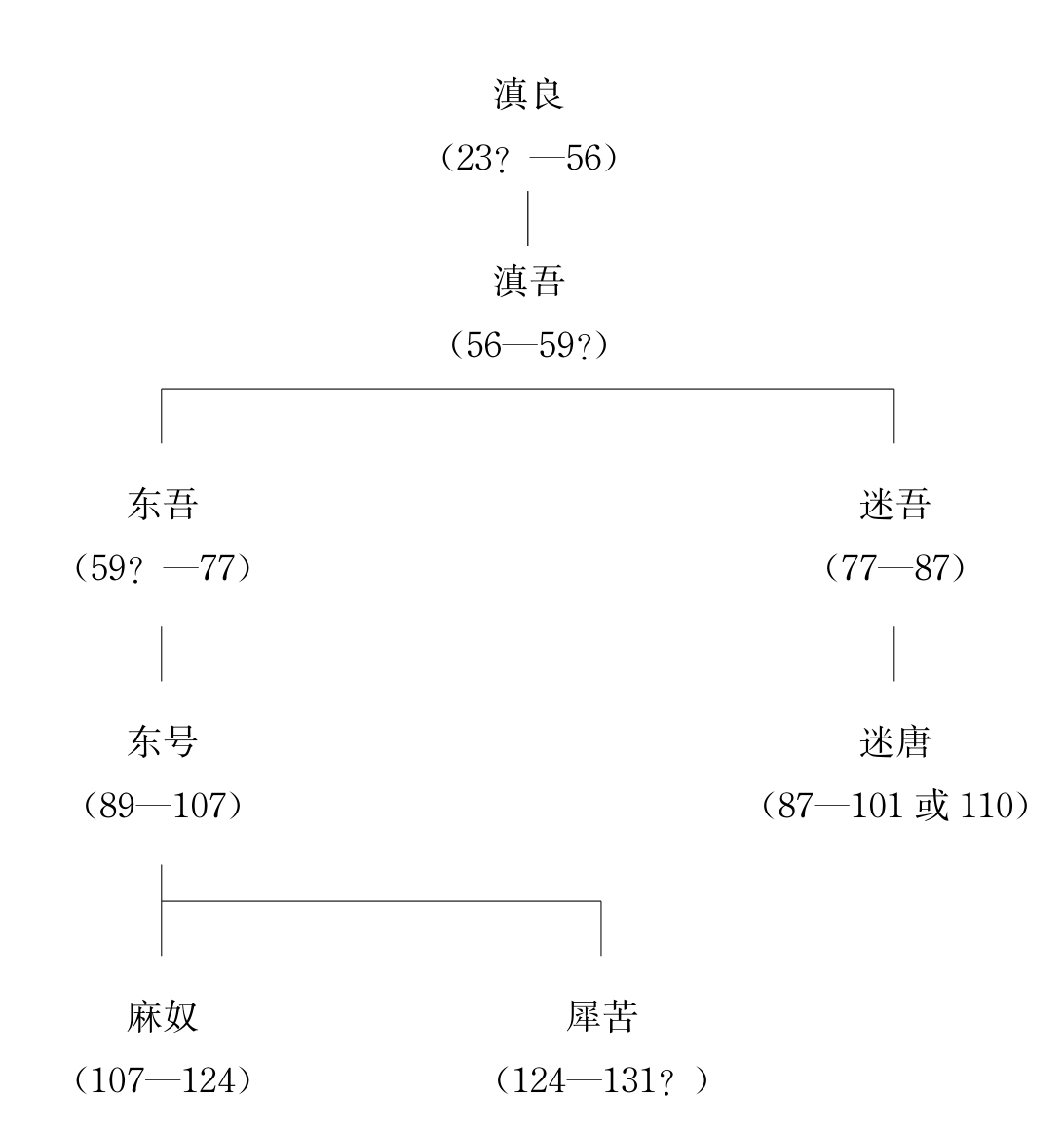

烧当羌首领在位世系表

“烧当羌之乱”从建武中元二年(57)一直持续到汉和帝永元十三年(101),并且愈演愈烈。东汉对烧当羌迷吾、迷唐父子的征伐,耗费巨大。公元101年,烧当羌首领迷唐率兵回到赐支河曲(今青海贵德县以西、共和县以南区域),接近汉朝边塞,护羌校尉周鲔和金城太守侯霸率兵三万出击,打败了迷唐。迷唐越过赐支河首(今青海西南玛多、玛沁等县境的黄河)远逃,投靠了发羌,至此,烧当羌算是瓦解了。多年后,迷唐病死,他的儿子来隆前来归降汉帝国,部众已是稀稀落落。

无尽的羌乱

终于,烧当羌暂时消停了,但羌人的另一个大部落——丁零羌又闹腾了。这场叛乱持续了十一年,又耗费了汉朝大量的人力和物力。到了安帝永宁元年(120),东汉终于忍无可忍,决定倾全国之力,一鼓作气彻底解决羌乱的问题。朝廷派出名将马贤和赵冲,率精锐部队和大量物资前往西北,和各个闹事的羌人部落进行了二十多年的拉锯战。

尼雅遗址古城曾出土了一块织锦护臂,上面织有八个篆字:“五星出东方利中国。”后续仍有文字,已被考古人员修复出来:“讨南羌,四夷服,单于降,与天无极!”讲的正是汉朝讨伐南羌之事。(图片来源于网络)

安帝永宁元年(120)六月,护羌校尉马贤率兵一万去往张掖讨沈氐羌(西羌的一支),斩杀一千八百余人,俘虏了一千余人。后来,烧当羌听说马贤大军返回了金城郡(今甘肃兰州市西),又联合烧何羌进攻张掖郡,杀害官吏。

安帝永宁元年(120)六月,护羌校尉马贤率兵一万去往张掖讨沈氐羌(西羌的一支),斩杀一千八百余人,俘虏了一千余人。后来,烧当羌听说马贤大军返回了金城郡(今甘肃兰州市西),又联合烧何羌进攻张掖郡,杀害官吏。

安帝建光元年(121),烧当羌的忍良等一众人因不满马贤对麻奴(烧当羌部落首领东号的儿子)兄弟的态度,率部侵犯湟中、金城郡;同年八月,马贤率军回击但未能取胜,于是麻奴等人趁势进攻武威,最终马贤只能采用招抚引诱之计,使麻奴南返湟中。

安帝建光元年(121),烧当羌的忍良等一众人因不满马贤对麻奴(烧当羌部落首领东号的儿子)兄弟的态度,率部侵犯湟中、金城郡;同年八月,马贤率军回击但未能取胜,于是麻奴等人趁势进攻武威,最终马贤只能采用招抚引诱之计,使麻奴南返湟中。

安帝延光元年(122),马贤追击麻奴至湟中,大破西羌军,麻奴在部下逃散后,只能率领残部投降汉阳郡太守耿种。

安帝延光元年(122),马贤追击麻奴至湟中,大破西羌军,麻奴在部下逃散后,只能率领残部投降汉阳郡太守耿种。

顺帝永和三年(138)十月,烧当羌首领那离等人再次叛乱,率领三千余骑兵入侵金城郡,但被马贤击败。

顺帝永和三年(138)十月,烧当羌首领那离等人再次叛乱,率领三千余骑兵入侵金城郡,但被马贤击败。

顺帝永和四年(139)四月,马贤率军讨伐烧当羌,那离被斩首,烧当羌一千二百余人被斩杀和俘虏。

顺帝永和四年(139)四月,马贤率军讨伐烧当羌,那离被斩首,烧当羌一千二百余人被斩杀和俘虏。

长年拉锯战的结果是,羌人非但没有被完全扑死,反而像滚雪球一样越滚越大。顺帝永和六年(141),马贤中伏阵亡;建康元年(144),赵冲也战死。至此,东汉终于认清了一件事,他们陷入了羌人的陷阱里,不断从内地调兵长途跋涉与羌人对抗是行不通的,反而应该用当地周边的武装力量去对付羌人。

于是,东汉开始在河西四郡选拔优秀的将领和士兵,给予了当地的将领和太守很大的自主权,让他们带兵对抗羌人。后来河西四郡就涌现了很多优秀的将领,如段颎、皇甫规、张奂(被时人称为“凉州三明”)等,他们带领河西四郡的勇士把羌人修理得嗷嗷叫。但很快,这种政策的副作用开始显现了。

豪强割据势力抬头

从汉安帝后,凉州地区开始爆发类似周期性的羌乱,大规模的有四次:

汉安帝时期(107—118)第一次羌乱

汉安帝时期(107—118)第一次羌乱

汉顺帝时期(139—145)第二次羌乱

汉顺帝时期(139—145)第二次羌乱

汉桓帝时期(159—169)第三次羌乱

汉桓帝时期(159—169)第三次羌乱

汉灵帝时期(184—214)第四次羌乱

汉灵帝时期(184—214)第四次羌乱

公元184年爆发的第四次羌乱,与前几次不同,那时随着东汉统治走向崩溃,原本躲在幕后的河西四郡地方势力再无顾忌,大张旗鼓地招兵买马,在和羌人作战的过程中借机壮大自己的势力,开始在西北割据,部分势力甚至和羌人合伙祸乱西北边境。以韩遂、马腾为代表的凉州豪强很快实现了割据一方的愿望,凉州也成为黄巾起义后首个实现独立的地区,成为东汉王朝彻底瓦解的先声,该地区的割据直到三十年后曹操西征才落幕。

汉灵帝时期,无论是讨伐鲜卑檀石槐,还是镇压黄巾起义,都过于依赖凉州地方武装,其间崛起了两个最重要的力量——皇甫嵩和董卓。在关东士人的认知里,以镇压羌人名义起家的凉州军阀已与羌人无异,东汉公卿甚至把董卓麾下的凉州军士都称作羌胡杂种。接下来的发展就是大家熟悉的故事,大军阀董卓越来越骄横跋扈,以公然抗命著称于世。公元189年,汉灵帝逝,外戚何进与宦官矛盾激化,董卓趁机进军洛阳,控制了朝政,挟持汉献帝迁都长安,东汉帝国名存实亡。

外戚、宦官、羌乱,堪称东汉后期的三大痼疾。如果说外戚和宦官乱政,标志着东汉皇权在中央层面受到严重侵蚀而衰落,那么羌乱反复爆发,凉州地方豪强借羌乱之手,与东汉朝廷展开利益博弈,则最终导致了东汉地方秩序和中央集权的脱钩。