再见了,匈奴人

班家“猛人父子”,威震西域

汉安帝永初元年(107),西域诸国屡有背叛,此时东汉政府的财政难以继续支撑西域的经营。无奈之下,朝官们认为只要关闭玉门关,便可安居无事,于是汉安帝诏罢西域都护,放弃西域。不料北匈奴残部收服西域诸国后,又开始侵犯东汉边境,直接威胁河西四郡。安帝元初六年(119),北匈奴攻陷伊吾卢(今新疆哈密),杀死了汉将索班,用事实给东汉上了一课,“弃西域则河西不能自存”。

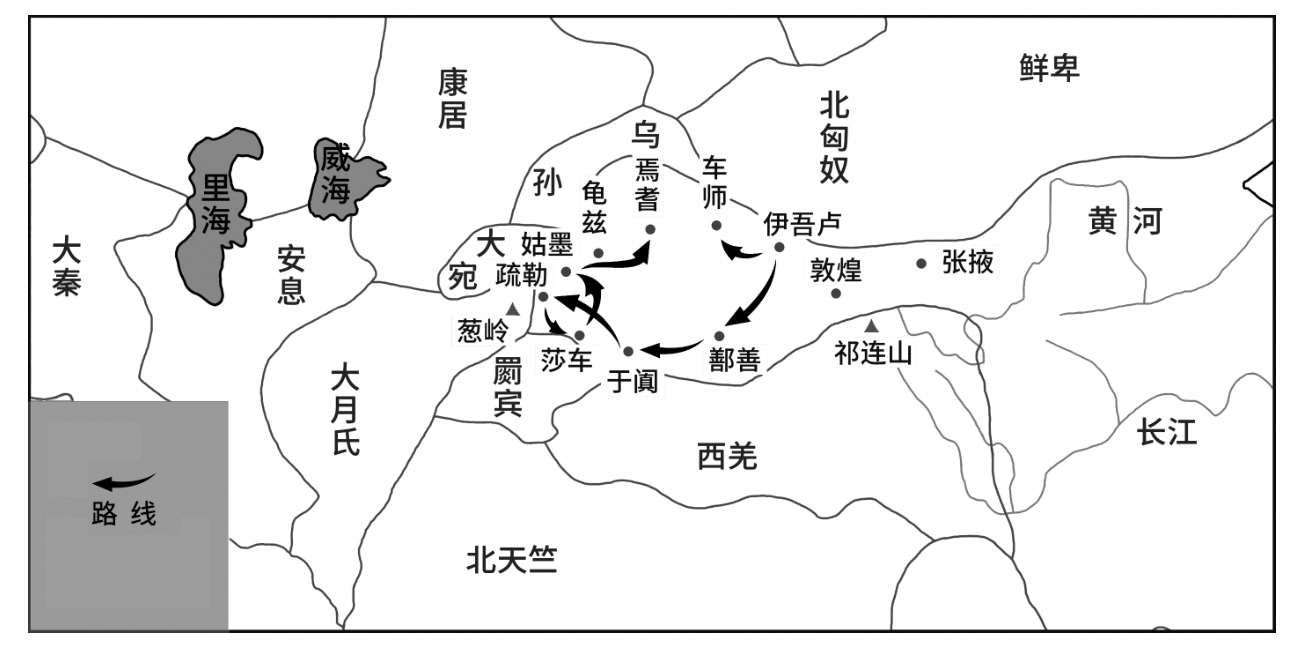

为了对付西域的北匈奴,东汉朝廷任命班勇为西域长史,屯兵柳中(今新疆吐鲁番一带)。延光二年(123),汉安帝派班勇率兵出关经营西域;汉顺帝永建元年(126),班勇率西域兵大破北匈奴呼衍王,又击退了北单于兵,北匈奴向西逃遁,葱岭以东诸国重新归附汉庭,西域的局势开始稳定。

班超“以夷制夷”

汉章帝建初二年(77),天降旱灾,财政更加吃紧,难以维持西域屯兵的开支,于是汉廷决定撤走设于天山东段北麓的伊吾卢屯兵,北匈奴趁机进驻守军。东汉拱手将一处良好的后勤基地和西域屏障送给匈奴,可谓一大失策。

虽然东汉在西域的存在感日渐薄弱,但班超在西域仍采取了进攻战略,只不过来自中央的支援越来越少。西域的北道有匈奴军队活动,各城邦在匈奴势力的直接影响下,对汉人的态度不太友好。而南疆各国除了莎车外,基本站在东汉一边,再加上东汉此时在西域已经没有大部队驻扎,所以给南疆诸国造成的直接压力要小很多,避免激起当地人的过分警惕和反感。在这种情况下,班超“以夷制夷”的策略就可以发挥作用了,调动西域各国的本地力量,借力打力,对抗匈奴。

班超出使西域路线图

建初三年(78)四月,班超率疏勒、康居、于阗等国联军一万余人,进攻了吐火罗系的小国——姑墨。班超又借此契机上书中央请求派兵支援,并提出借由敌方的内部矛盾,发起由大宛、乌孙和康居等国构成的反“匈奴—龟兹”联盟。孤立了亲匈奴的吐火罗系城邦后,平定西域的曙光显现了。

建初三年,超率疏勒、康居、于阗、拘弥兵一万人,攻占墨石城,破之,斩首七百级。超欲因此叵平诸国,乃上疏请兵曰:“臣窃见先帝欲开西域,故北击匈奴,西使外国,鄯善、于阗,即时向化。今拘弥、莎车、疏勒、月氏、乌孙、康居复愿归附,欲共并力破灭龟兹,平通汉道。”

——《后汉书·班超传》

不见兔子不撒鹰,元和元年(84),汉章帝觉得班超在西域似乎有了起色,派了约八百人支援班超。于是班超发动疏勒和于阗的军队,一同夹击莎车。不料莎车暗地里贿赂和教唆疏勒反汉,占领了乌即城。无奈之下,班超只能立疏勒府丞成大为疏勒王,并遣使者说服康居王逮捕前任疏勒王。总体而言,这是又一次“以夷攻夷”的胜利。

北匈奴西逃

汉和帝永元二年(90),大将军窦宪派校尉阎盘(一作砻)率精骑三千突袭漠北,在今新疆哈密一带重创了北匈奴别部。永元三年(91),汉军又在南匈奴的配合下长途奔袭五千余里,在金微山(今阿尔泰山)与北匈奴主力短兵相接,将北匈奴主力彻底击溃。经此一役,部分北匈奴兵将归降东汉,一部分突围出去的残余部众逃至鄂尔浑河流域,后被迫融入另一个游牧部族——鲜卑。

“吐火罗”,公元前1500年,欧亚大陆发生了印欧人迁徙浪潮,波及了当下的新疆地区,吐火罗人经阿尔泰山进入西域。这些人经过且末等地,推进到了罗布泊附近,乃至更东之地。这里的吐火罗人逐步形成了两个历史悠久、文化灿烂的吐火罗人国家:焉耆和龟兹。

在汉、匈联军的持续打击下,北匈奴单于只得引残部继续西逃。逃亡途中,北匈奴居然接连击溃乌孙、大宛等西域小国,一时威震西域,又渐成了一方霸主。

后来汉廷撤走了西域都护府,西域重新陷入纷乱的境地,竟有十多年没有东汉的官吏涉足。直到汉安帝元初六年(119),出于战略重要性考虑,时任敦煌太守的曹宗派长史索班率领一千多人驻扎在伊吾卢,车师前王和鄯善王纷纷来降。可仅仅几个月后,北匈奴就与车师后国联合出兵,攻打伊吾卢并杀害了索班,他的部属无一幸免。随后北匈奴与车师后国联军又打败了车师前国军队,占领了西域北道。鄯善国见情况危急,立刻向曹宗求救,曹宗请求朝廷出兵五千人攻打北匈奴,并借此机会再次收复西域。

邓太后(汉和帝第二任皇后)召集大臣们商议,并点名班勇列席(班勇出生于疏勒国,他的母亲疏勒夫人为疏勒国王室成员)。班勇认为西域好比是匈奴的内脏,历史证明,只要守住这里就相当于掐住了匈奴要害,放弃则后果不堪设想。经多方协商,朝廷恢复敦煌郡营兵三百人,在敦煌设置了西域副校尉。汉安帝延光二年(123)四月,朝廷任命班勇为西域长史,率领兵士五百人出塞,驻扎在柳中。延光三年(124)正月,班勇抵达楼兰。

在班勇的努力下,鄯善王尤还归附汉朝。不久后,龟兹王白英带领姑墨、温宿两国王一起归降。在一片大好形势下,班勇乘机征调龟兹等国的步骑兵一万余人,前往车师前国王庭,于伊和谷赶走匈奴伊蠡王,收编了车师前国军队五千余人,从此车师前国开始重新与汉朝建立联系。

延光四年(125)七月,班勇调集了敦煌、张掖、酒泉等郡的六千骑兵,以及盟友鄯善、疏勒、车师前国的军队,进攻车师后国,大获全胜,替索班(在对车师后国战斗中牺牲)报仇,并一雪前耻。汉顺帝永建元年(126)十一月,班勇改立车师后国前任国王的儿子加特奴为王,又派遣部将斩杀东且弥国王,并另立其本族人为王,均衡了各部的势力。至此,西域六国全都归附汉朝,只要趁势打残匈奴,西域就可以从此安定下来。

尚书复问勇:“利害云何?”勇对曰:“昔永平之末,始通西域,初遣申郎将居敦煌,后置副校尉于车师,既为胡虏节度,又禁汉人不得有所侵扰,故外夷归心,匈奴畏威。今鄯善王尤还,汉人外孙,若匈奴得志,则尤还必死。此等虽同鸟兽,亦知避害,若出屯楼兰,足以招附其心,愚以为便。”

——《资治通鉴·汉纪四十二》

退出历史舞台

汉顺帝永建元年(126)十二月,班勇调集联军攻打匈奴呼衍王,呼衍王逃走,他的部下两万余人全部投降。此外,联军还抓到了单于的堂兄,班勇让加特奴亲手将他斩杀。这招其实挺狠,车师后国一向与匈奴走得很近,几乎将匈奴当作靠山,匈奴也同时把车师后国当跳板,双方是唇齿相依的关系,但是车师后国王亲手斩杀了匈奴王,双方以后绝无可能和平相处了。

果然,北单于亲自率领一万余骑兵攻打车师后国,但还是败于强大的联军,从此退出车师后国的政治舞台。目睹了车师后国的跌宕起伏,西域其他城邦陆续都选择归服汉朝,只有焉耆王元孟还在观望。

永建二年(127)六月,班勇上奏朝廷,请求出兵攻打元孟,朝廷派敦煌太守张朗带领河西四郡之兵三千人,配合班勇。班勇调集西域各国之兵,共四万余人,与张朗分两路进击焉耆。班勇从南道走,张朗从北道走,约定日期到焉耆城下会师。不料张朗因先前有罪,急于求功赎罪,就赶在约定日期之前抵达爵离关,并提前进攻,斩首两千余人,元孟害怕被杀,派使者请求投降。此战过后,张朗因军功得以免除先前的罪责处罚,而班勇因迟到被征回京都洛阳,下狱免官。不久,班勇得到赦免,后来老死家中。

汉顺帝永和二年至汉桓帝元嘉元年(137—151),汉将裴岑、司马达先后率汉军远征西域一带,司马达的军队在今新疆的巴里坤湖(古名蒲类海)一带击毙北匈奴呼衍王,取得大胜。匈奴余众已彻底无法立足于西域,被逼无奈下,再次狼狈西逃。而依附于汉廷的南匈奴则在漠北继续繁衍生息,其王族被赐姓刘,血脉逐渐融入汉族或其他游牧部族中。至此,称霸漠北、与汉人鏖战数百年的剽悍匈奴人,渐渐消失在中国古代的文献记载中。

匈奴控弦之士

北匈奴西迁后踪迹成谜,销声匿迹长达两百余年,后来有一种传说:匈奴军队在几代单于的率领下东征西讨,在欧亚大陆搅起血雨腥风,后来实力膨胀的匈奴帝国将王庭设于今天的匈牙利首都布达佩斯附近,“上帝之鞭”阿提拉单于在位期间,匈奴骑兵相继征服东、西罗马帝国,攻陷君士坦丁堡、罗马等核心城市,几乎整个欧洲都在这条马鞭下颤抖。