向上流动的新通道

察举制与征辟制,官吏选拔的改革

官吏选拔是维护统治必不可少的手段,选拔制度会对社会运转产生重大影响。汉朝初期,选官主要有四种方式:军功受爵(因军功得官),任子(凭借父兄功绩得官)、赀选(“赀”通“资”,即捐财得官)、积久为官(根据做官年岁升迁)。

天下初定之时,这四种选官制度符合治世之权威,但随着江山日益稳固,对外征战相较于汉初大大减少,凭借军功得官的优秀人才随之减少。此外,虽然其他三种制度所选官员增多,但所选之人良莠不齐,汉朝初年的选官制度逐渐无法适应汉廷对于人才的需求,改革官吏选拔制度势在必行。

“察举制”的建立与完善

春秋战国的选士之风一定程度上奠定了“察举制”的基本格局,此外在汉代“罢黜百家,独尊儒术”主流思想的影响下,孝悌之风得以盛行,两者叠加,直接影响了汉代的选官制度,汉高祖刘邦便曾下诏征举贤能。汉文帝即位后也下诏求“贤良方正能直言极谏者”,要求地方向中央举荐贤良人才;汉文帝十五年,又命诸侯、公卿、郡守举贤良之士,被推举者达百人。这些举措成为汉代“察举制”的雏形。

夏、商、西周实行“世卿世禄制”,到了春秋战国时期,统治阶层出于富国强兵的急切需求,开始破格任用一些地位低下却才干出众的人。战国时期出现“军功爵制度”,统治者又兴起“养士”之风,不论出身,招揽有才干、善言辞的人才。到了汉代,自下而上推选人才的制度名为“察举制”,也叫“选举”。

汉武帝正式将“察举制”作为汉代选官的主要制度,自此“察举制”基本成了汉代选官制度的代名词。察举制即观察并推荐当地的廉洁、孝行之辈入朝为官,《汉书·武帝纪》记载:“元光元年冬十一月,初令郡国举孝、廉各一人。”每个郡、诸侯国的长官每年要向中央至少举荐一个孝顺清廉的人才参加考试,称为“举孝廉”。

汉代的“察举制”是逐步完善和制度化的,所需察举的科目也是由少到多不断增加的。察举考试一般分为“岁科”和“特科”两种,岁科的意思便是每年举行一次,而特科一般没有固定的周期,视情况而定。岁科的考察项目有孝廉、茂才、察廉、光禄四行,其中以“孝廉”最为重要;特科又分为常见特科和一般特科两种,选材看中贤良方正。

“孝廉”有孝子廉吏的意思,孝廉出仕的官吏在汉代被认为是正途、清流,更容易得到朝廷或地方的重用,升官的速度也会更快。作为察举中最为重要的科目,两汉时期以孝廉录取的官员人数自然也是最多的。西汉时举孝廉以郡为单位,东汉时改为以人口为单位,人口不满十万的郡三年可举一个孝廉,不满二十万的郡两年可举一个,以此类推,对边疆地区则适当放宽。

“茂才”本叫秀才,东汉时为避讳光武帝刘秀的名字,改为“茂才”。不同于孝廉,茂才是主要针对现任官吏的一项考核,被举者通过考试后可直接担任千石俸禄的官职。通过孝廉科考试的一般需先担任郎官,通常只有六百石的俸禄,因此,与“孝廉”相比,“茂才”更有“含金量”。

“征辟制”为更多人才打开入仕通道

所谓“选拔”,“选”就是选那些没有官职在身的读书人,“拔”就是提拔下级官吏。“察举制”的展开主要依靠中央的三公九卿、列侯等核心权力的掌控者,他们在选拔过程中或多或少都有私心,导致有些德高望重的人不能够被察举入仕。因此在“察举制”的基础上,汉朝的选官制度又增加了“征辟制”。汉武帝元光五年(130),依照“征吏民有明当世之务、习先圣之术者”的理念,“征辟制”开始大规模施行。

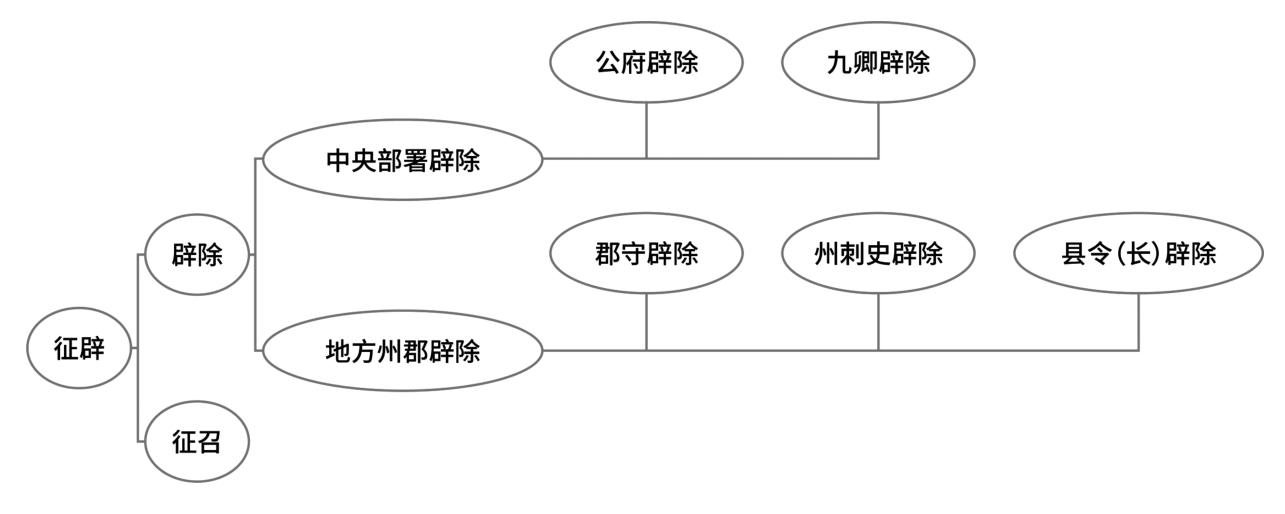

“征辟制”又可以分为“征”和“辟”,两者都代表着一种自上而下的选官制度。“征”即“征召”,主要行权者是皇帝。征召对象主要有两类:一是隐于社会的名流,此类人一般不为官,但在当地有着莫大的影响力;二是具有真才实干的低级官吏或者被革职的官吏。这两类人被征召后皆有拒绝的权利,比如当初曹操将司马懿征辟为幕僚,司马懿托病不去,但一旦应允,往往身居高职。“辟”即为“辟除”(除为授官之意),辟除官吏的官员被称为辟主,根据辟主所任职之处,又可以分为中央部署辟除和地方州郡辟除。西汉时期中央部署辟除的行权者主要是“三公”,到了东汉时期,“三公”以外的“九卿”和其他中央高级官员也可行使这项权力。

征辟制

人才被征辟后会立即进入察举的流程,若符合条件,便会根据辟主所处的位置担任不同的官吏,随后这些官吏将被纳入汉代考课流程中进行考察,再决定其升迁与否。征辟制的本质还是封建统治者为巩固政权、加强中央集权的一种特别手段,虽然征辟者入朝为官的数量不多,但大部分是皇帝的嫡系。此外,一些本不愿入朝为官的名儒之士也由此途径被迫加入封建统治阶层,统治者还能获得爱惜人才的名声。

“征辟制”的实施改变了传统的世卿世禄制,为官吏选拔增添了一条新的途径,是历史的进步。但这种制度的弊端也很明显——“人”在其中起到了决定性作用。尤其到了东汉,这种弊端就显现出来,特别是在郡县级官员中,他们时常绕过中央,通过征辟制与地方世家大族建立联系,以此笼络地方实力派。长此以往,政府部门渐渐全部被世家大族把持,皇权渐渐式微,当然,这也与东汉的建立是基于豪强家族扶持密切相关。

公元220年,随着东汉王朝的覆灭,历经两汉近四百年的“察举制”终于退出了历史的舞台。作为早期的人才选拔制度,“察举制”虽不完美,却是一次创新,并为之后的“九品中正制”打下了基础。