决战官渡,逆风翻盘

曹操崛起,延缓汉末社会结构转变的速度

汉献帝建安四年(199),袁绍纠集十万大军向许昌进发,企图一举歼灭曹操,当时曹操兵力不过两万,与袁绍相较,实力悬殊。两军在官渡(汉末古地名,今河南中牟东北)对峙期间,曹军几次进攻都不敌袁军,最后只好退回营垒坚守不出。双方相持了几个月后,曹军开始粮草匮乏,军心不稳。

面对这种情况,曹操一度想班师回许昌,在荀彧的劝谏下,他还是选择了坚守阵地。就在曹操快坚持不下去的时候,转机出现了,袁绍手下许攸叛变投靠了过来,向曹操提供了一个重要情报——袁绍粮草的储存地在乌巢(今河南延津县僧固乡东史固村)。于是曹操连夜偷袭乌巢,使袁军大乱,最后大败袁绍。可以说,官渡之战的核心就是“乌巢”这一场战役,官渡之战是以少胜多的经典战例。

官渡之战的命门

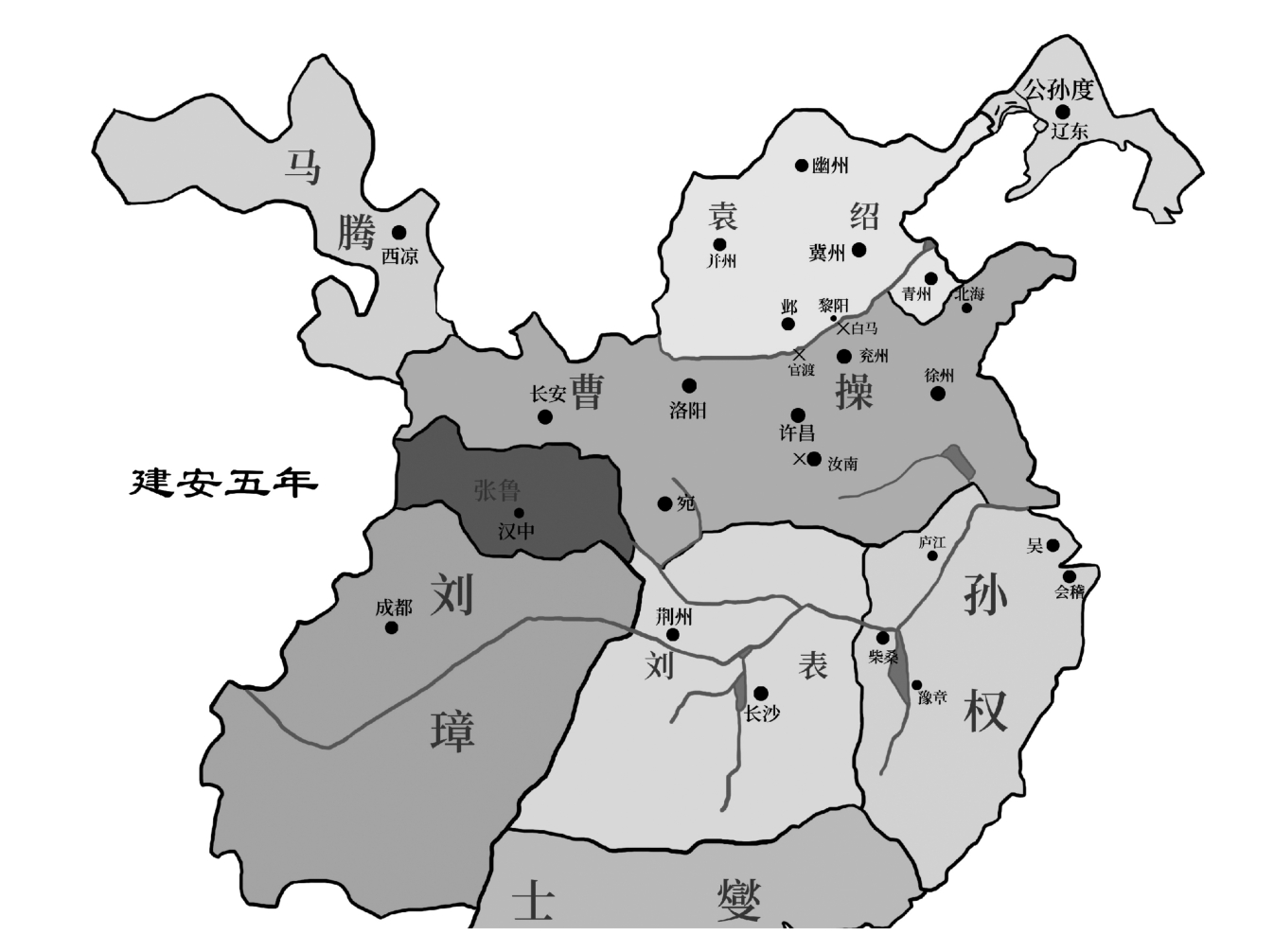

吕布被曹操终结后,当时能与曹操抗衡的只有袁绍了,二人都有一统中原的狼子野心。建安五年(200)年十月,袁曹两军各自摆开阵势,对峙于官渡,决战一触即发。综合实力方面,袁绍拥兵十万,坐拥的冀州是天下最富庶的地盘,粮草和军备充足;曹操东拼西凑,也就两万左右兵马,名义上虽是雄霸六州,但这几个州连年征伐,再加上曹操依靠皇权加大税收,导致人口也在不断外逃,曹操的地盘上早已是十室九空,曹军粮食严重短缺。所以理论上,只要袁绍有耐心,就能耗死曹操。但是,历史总是充满了意外。

建安五年军阀形势图

袁绍派大将淳于琼率万余人护送军粮,集结在大营后方四十里的乌巢,谋士沮授建议增派将军蒋奇率军守护乌巢翼侧,以防曹军抄袭。谋士许攸此时还提出,曹操兵少,倾全力拒战,后方许昌必然空虚,若派精骑轻装偷袭则可奉迎天子,执天下牛耳(曹操挟天子后,从洛阳迁都许昌),即使不能生擒曹操也必能将其击败。这些建议袁绍采纳任何一条,也许历史就会被改写,但奇怪的是,袁绍全都不采纳。

更要命的是,就在官渡之战吃紧的时候,许攸叛变了。虽然有说许攸因为贪财而被袁绍赶走,但到底为什么离开袁绍已经不重要了。万万没想到的是,他投奔了曹操。许攸向曹操献计,袁绍在乌巢存了大量军粮,虽有士兵把守,但兵力薄弱,只要派轻兵急袭乌巢,放一把大火烧了,过不了三天袁军自己就败亡了。曹操欣然采纳了许攸计谋,亲率骑兵五千趁夜从小道疾驰乌巢,沿途还诈称奉袁绍的命令前去加强乌巢守备,居然骗过了袁军的盘问,轻松到达乌巢,开始四面纵火围攻。

守营大将淳于琼见曹军人不是特别多,于是立即集结部队企图反扑,但曹军迅猛冲击,不留给淳于琼排兵布阵的时间。袁绍见乌巢漫天的红光,便认定曹操倾巢出动袭击乌巢,官渡大营必定空虚,坚持要先攻下曹军官渡大营以断曹操归处。于是袁绍只派了少数兵力援助淳于琼,亲率部众强攻曹营,不但久攻不克,还险些被埋伏的曹仁“包了饺子”。

当增援的袁军迫近乌巢时,曹操没有分兵阻击,严令士兵全力攻破淳于琼营寨,斩杀淳于琼,将屯积的全部粮草和车辆焚毁。然后曹操令手下割掉被俘袁军的鼻子及所获全部牛马的唇舌,向袁绍援兵示威。战争到最后,往往比的是谁更没有底线。

虽然曹操相较于那个时代的其他军阀,算得上稍微有点人情味,但是世家大族出身的袁绍,显然底线更高一些。见此惨状,袁军顿时军心大乱,内部开始分裂。至此,官渡之战的胜负已见分晓,袁绍从此一蹶不振。乌巢一隅决定了官渡大战的走向,不得不感叹战机的稍纵即逝。

困扰曹操一生的宦官阴影

寻一寻家谱,曹操的祖上还是汉高祖刘邦的重臣曹参,然而这只是传说,不可证,其现实的正牌祖上却是宦官曹腾。有一种说法,曹操的生父曹嵩本为夏侯氏,因为过继给曹腾当养子而失去了家谱中的根脉,这便是曹操的隐痛。由于宦官名声不好,为世家大族所不容,因此曹操很难混到社会主流中。根据《让县自明本志令》记载:“后征为都尉,迁典军校尉,意遂更欲为国家讨贼立功,欲望封侯作征西将军,然后题墓道言‘汉故征西将军曹侯之墓’,此其志也。”对于当时的曹操而言,能成为平定叛乱的将军,他就已经心满意足了。

在那个重视门第家世的时代,曹操没有刘备、袁绍那样可以作为资本的出身,他的家世反而给他的事业增添了许多困难,像梦魇一样纠缠着他。曹操曾在《让县自明本志令》中自道:“孤始举孝廉,年少,自以本非岩穴知名之士,恐为海内人之所见凡愚,欲为一郡守,好作政教,以建立名誉,使世士明知之。故在济南,始除残去秽,平心选举,违忤诸常侍。”由此可见,曹操虽为宦官家庭出身,但他很早就在思想上脱离了宦官集团,心中对身世的自卑和对不公正评论的愤恨都转化为实现自我价值的努力。

《为袁绍檄豫州》是汉魏时期文学家陈琳在官渡之战前夕为袁绍撰写的晓谕刘备及各州郡讨伐曹操的檄文。文章从袁绍与曹操两人对比出发,从社会主流价值观与士大夫心理层面,重点批判曹操的不良与非正义,以达声讨他的目的。

陈琳(“建安七子”之一)在《为袁绍檄豫州文》中斥骂他:“操赘阉遗丑,本无懿德,僄狡锋侠,好乱乐祸”。身为“赘阉遗丑”的曹操几乎被排挤出上流贵族圈,失去了堂堂正正称王称雄的参赛资格。也许正因为此,曹操从青年开始就疏离于两汉正统经学观念之外,加上当时官方儒家文化也早已虚伪不堪,曹操根本不信当时官方宣扬的那套理论。

借助皇权,依靠士族

虽然遭到世家子弟的歧视,但曹操的心底还是有一颗追随党人领袖的种子。汉灵帝建宁元年(168),大将军窦武、太傅陈蕃谋诛宦官,事败后被宦官曹节(曹操的曾祖父)等所杀。汉灵帝光和三年(180),曹操第二次征拜议郎后上书朝廷,申诉窦武、陈蕃之冤:“陈武等正直而见陷害,奸邪盈朝,善人壅塞。”言辞激烈,颇有党人之风。汝南月旦评主持者许劭曾称曹操为:“治世之能臣,乱世之奸雄”;颍川李膺之子李瓒认为:“天下英雄,无过孟德。”所以在曹操后来的事业中,汉末士大夫中的汝颍人物始终是他倚重的力量,如荀彧、荀攸、钟繇、陈群、荀悦、杜袭、戏志才、郭嘉等,大多为汝颍地区的士族。

陈寅恪先生在《书世说新语文学类钟会撰四本论始毕条后》中认为曹操是汉末宦官集团代表,“其在汉末,欲取刘氏之皇位而代之,则必先摧破其劲敌士大夫阶级精神上之堡垒,即汉代传统之儒家思想,然后可以成功”。这种说法似可商榷,在曹操的文学创作中,儒学中的人文精神,恰恰构成其作品深挚的感人魅力。此外曹操在汉献帝建安十二年(207)颁布的《封功臣令》中提出:“吾起义兵诛暴乱,于今十九年。所征必克,岂吾功哉?乃贤士大夫之力也。”从历史渊源来看,这些人基本属于汉末士大夫集团。

总结自己的奋斗经验,曹操认为天命论荒谬至极,个人的命运不是由天来决定的,而是凭自己的智慧和血汗奋斗而来的。因此后来曹操对看重出身的汝颍士大夫集团也是有所戒备和打击的,并且他试图打破世族和豪强对统治权力的干扰,不惜触犯大族的利益,采取了唯才是举的方式,选拔了一部分自己需要的人才。

士族最终获胜

只要皇权比较稳定,世家大族在政治上一般来说是愿意效忠皇权的,他们倾向于把自己的宗族利益寄托于一姓皇朝,所以东汉中后期,虽然世家大族已经崛起,但对于朝廷,他们并不敢轻启觊觎之心以完全占统治地位。甚至在汉和帝之后,当皇权政治出现异常时,公卿大夫面折廷争,布衣之士私议救败,都是为了恢复正常的皇权统治秩序。所以说,如果皇权稳固,士族是皇权的支撑者;如果皇权式微,士族便力图匡复;如果皇权已经瓦解,那么士族就会理所当然地成为新皇权的角逐者。随着东汉的灭亡,世家大族们开始加速发展,推动社会结构的转变,直至完全成为新的统治阶级。

世家大族本寄希望于袁氏集团的胜利,建立一个士族阶级作为统治阶级的时代。可惜拥有四世三公背景的袁少爷并不中用,官渡之战败于曹操,自此历史翻篇了。曹魏政权的起点可以说是三国里最低的一个,虽身处中原地带,占据东汉王朝政治和经济中心,但大本营自东汉末年黄巾起义开始历经战火洗礼,民不聊生。

频繁的战乱对北方的士族和豪强造成了很大的打击,一定程度上限制了其势力发展,这使得曹魏政权很大程度上避免了北方士族的掣肘。不过还没等到曹魏政权真正稳固下来,就被强大的士族司马氏取代了,算是士族取得了最后的胜利。

袁绍来自世家大族,而曹操只是“赘阉遗丑”,即使官渡之战后曹氏掌权,也没有被世家大族所认可。司马氏有儒家背景,是真正的世家大族,司马懿夺权之后很快就得到了世家大族的支持。

历史总是充满意外,生活到处都有转折,有些人命悬一线之际成功翻盘了,有些人形势一片大好之际却功亏一篑。时也?命也?