进击的天师

宗教领袖兼大军阀张鲁的事业路线

说到道教,很多人都会将其与“老庄”联系起来,实际并非如此。道家是起源于先秦的思想学说,主张天道自然;道教则是起源于民间的一种宗教组织,早期更多受民间巫术、鬼神崇拜以及汉代儒学的影响,后来才逐渐与老子的《道德经》、庄子的《南华经》(《庄子》)捆绑在一起。

作为中国的本土宗教,道教在东汉末年才真正开始登上历史舞台。首先登台的是张角,他不仅是黄巾军起义的领导人,还是早期道教派别太平道的创始者,与之比肩的另一位道教大佬就是割据汉中的张鲁。对于张鲁的认知,一般人仅限于他投降了曹操,但如论对历史的影响,其综合地位远超一众三国群英,因为他是大名鼎鼎“五斗米道”的宗教领袖,对中国道教的发展贡献卓著。

道教的创始“三张”

道教是土生土长的中国宗教,历史上不乏很多道教世家,例如书圣王羲之所属的琅邪王氏,世代信奉五斗米道,王羲之曾用手抄道教《黄庭经》与山阴道士换了一群大白鹅。

创建和壮大道教的当属“三张”——张道陵、张衡和张鲁祖孙三代,信徒称张道陵为天师,张衡为嗣师,张鲁为系师。张道陵被尊为道教的创始人。

东汉顺帝时期,沛国丰人(江苏丰县)张道陵到达蜀地,在大邑县鹤鸣山创建了五斗米道。由于要求凡入道之人要交五斗米,所以被称为“五斗米道”,后世官方名称为“天师道”。原始道教认为,只有外丹修炼有成,服食外丹才能够成仙,达到长生不死的目的。张道陵遍访名师,经艰苦修行,终于在嵩山石室之中获得炼丹的秘笈《黄帝九鼎丹经》。除了丹经,炼丹场所也至关重要,张道陵游历天下后,最终在江西贵溪云锦山炼制金丹,传说丹成之时,天上有龙、虎下凡护佑,云锦山也因此改名为龙虎山。

张道陵活了大约一百二十多岁,之后他的儿子张衡接班,但历史上关于张衡的记载不多,带领道教发展壮大的关键人物是其孙子张鲁。张鲁实实在在于中国历史上留下了浓墨重彩的一笔,这和东汉末年宣扬“末世论”的大环境氛围也有关系——给了他一展身手收获信众的宏观条件支持。

乱世势起,雄踞汉中

在民不聊生的大环境中,容易通过制造恐惧,吸引信众来寻求“拯救”。在道教里,若是有救世主的观念,也是政治性的救世主。信众们所期待的救世主是一位“明君”,这位明君将带领大家建立太平盛世。

益州牧刘焉以鲁为督义司马,与别部司马张修将兵击汉中太守苏固。

——《三国志·张鲁传》

东汉末年,天下大乱,农民起义如火如荼,当时的益州牧(四川成都的最高长官)刘焉非常崇拜天师道,于是在汉献帝初平二年(191)任命张鲁为督义司马(督率信教的义民),与别部司马张修一起挥师北上,袭击汉中太守苏固。将苏固击杀后,张鲁干脆一不做二不休,连同将并肩作战的张修也杀了,并收编其部众。

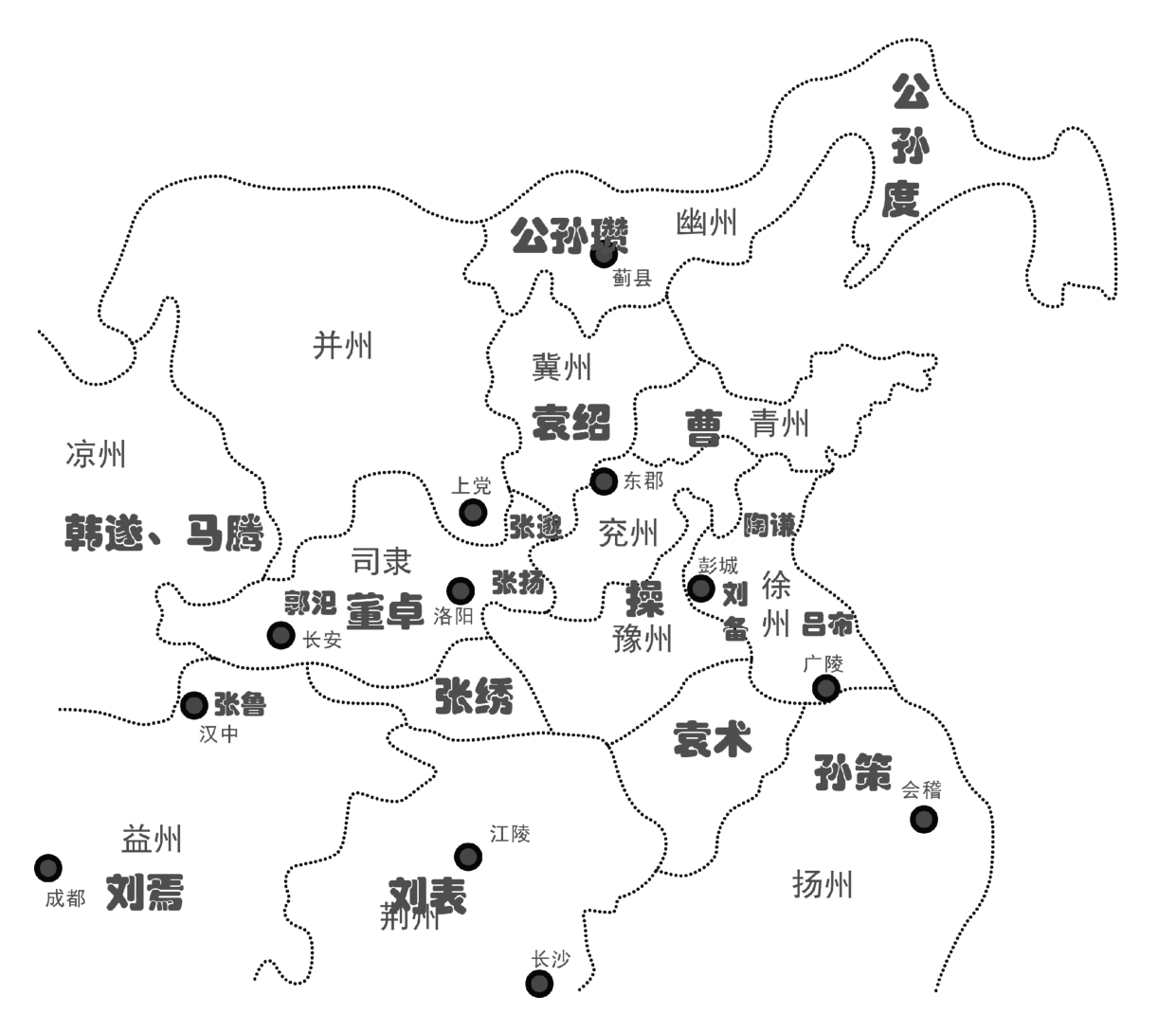

汉末形势图

刘焉做梦都没想到张鲁竟如此“生猛”,但他无法阻止张鲁的雄心。献帝兴平元年(194),窝着一肚子火的刘焉死了,其子刘璋继位,刘璋以张鲁不顺从调遣为由,尽杀张鲁母及其家室,又派遣庞羲等人攻打张鲁。张鲁与刘璋彻底撕破脸皮,直接公开割据汉中。

张鲁一方面巩固边防,趁势消灭南部的豪强势力;另一方面加紧内部组织的完善,以五斗米道教化人民,逐渐推行“政教合一”的地方管理架构。张鲁以“师君”的身份行使“神授”的权力以统治民众,其组织形式还带有一些空想色彩乌托邦主义,比如生产资料全民所有,平均分配,人人都参与劳动等。

政教合一收人心

张鲁所建立的政教合一的统治模式,成了五斗米道政治合法性的基础。加入五斗米道,须先从“鬼卒”开始做起,待业务纯熟后可升任“祭酒”。祭酒一方面相当于老师,带领学徒修道;另一方面,他也是行政长官,负有地方管理的责任。

“老师”的教学内容很不科学,凡有病就得磕头忏悔,饮用符水。此外,信众还要学习文化课,教材是《道德经》,实际上很可能是张鲁编撰的《老子想尔注》,此书在道教典籍中的地位仅次于《道德经》,是后世道教徒的必修科目。不过《老子想尔注》逐渐失传了,直到清末敦煌莫高窟发现了古本典籍中有《老子道经想尔注》残本,现收藏于大英博物馆。

张鲁还设置义舍和义米肉,为过路的行人提供免费的住宿、免费的吃食,但要求行人自觉,吃多少拿多少,谁贪心就诅咒他(“若过多,鬼道辄病之”)。此外,张鲁施行仁政,自张鲁以下所有的行政官员(祭酒)都要有道德自觉,对于犯法者,通常会给予三次原谅的机会,如若再犯才会施以刑罚。

从结果上看,张鲁采取宽惠政策统治汉中的方案很有效,不少流民都开始逃往相对安定的汉中地区,如关西民从子午谷(关中通汉中的谷道)逃奔汉中的就有数万家。张鲁还得到巴夷少数民族首领杜濩、朴胡、袁约等人的支持,五斗米道的信徒也越来越多。

东汉末年,社会动乱,谁有人口优势,谁就有战略优势,于是张鲁成为汉末一支颇有实力的割据势力,“雄据巴、汉垂三十年”。

降曹北迁,开启跨地域传播

乱世中,张鲁治理下的汉中成了周围民众竞相投奔的一方乐土,直到曹操大军压境,打破了这里短暂的宁静。汉献帝建安二十年(215),曹操亲率十万大军直奔汉中而来,权衡局势后,张鲁说:“我早有归顺朝廷的意愿,一直未曾如愿。这次我们退却巴中,避开曹操的锋芒,并非是出于恶意,宝货仓库,应归国家所有,就留给曹操享用吧。”

曹操收到张鲁送的这份大礼时,觉得已经没必要打仗了。曹操拿下汉中后,对五斗米道采取了恩威并重的两手政策。一方面拜将封侯,极尽笼络。拜张鲁为镇南将军(因而后世道教徒称张鲁为“张镇南”),封阆中侯,邑万户;同时封其五子为列侯,且与之联姻。另一方面想方设法削弱五斗米道的势力,将张鲁等骨干团队北迁至邺城,以便更好地控制,这也是道教大规模跨区域传播的重要开端。

陈寅恪在《崔浩与寇谦之》一文中考证:六朝天师道信徒以“之”字为名者甚多,之在名中,代表宗教信仰,如佛教之“释”“法”类。“之”非特专之真名,可以不避讳,可以省略。

到了西晋时期,道教已经渗透进了上层阶级。比如东晋时期的王羲之笃信天师道,名字里的“之”就是标志(按历史学家陈寅恪的说法,名字带有“之”字的,极大可能就是天师道信徒)。琅琊处在东部滨海一带,在两晋时期已经成为天师道的一个传播中心,因此琅琊王氏家族必定深受其影响。

除王羲之外,琅琊王氏凡在历史中有记载名字的,名字几乎都带有“之”字。据统计,王羲之一辈名有“之”字的12人,子侄辈有“之”字的22人,孙辈以下亲属有近40人。此外这个时期的类似名人还有:王坦之、刘牢之、司马孚之、王怀之、司马昙之、寇谦之、裴松之、顾恺之等,不胜枚举。

五斗米道的发展不仅是当时本土民族意识形态的一种反映,也是当时历史现状和社会生活的一种折射,更开启了道教学说及其思想不断发展的新途径。