“愤青”王莽改换“新”时代

一场模仿《周礼》的复古运动

王政君是西汉第11位皇帝汉元帝刘奭的正宫皇后。外戚王氏,九人封侯、五人坐到了汉朝最高人臣的位置大司马,号称西汉最显贵的家族。王莽是王政君的侄儿,公元9年,王莽代替西汉建立“新”朝,在位15年(实际上前后执掌天下共20余年之久)后,新朝灭亡,东汉成立。

王莽是一位备受争议的历史人物,古代史学家以“正统”的观念认为其是篡位的“巨奸”,但近代以来,王莽又被很多史学家冠以“改革家”的美誉。有人说王莽是处心积虑地篡位,但在当时,他更贴近于圣贤再世的“完人”,最终在诸位大臣、士人群体以及普罗大众的共同推举下坐上皇位,覆灭西汉,成为封建时代“禅让”的尝鲜者。

青云直上的仕途

王莽年幼丧父,而且他这一支在王氏家族里的地位并不高,因此王莽并不像他的兄弟叔侄一样生活奢靡,声色犬马。据《汉书·王莽传》记载,“莽独孤贫,因折节为恭俭……事母及寡嫂,养孤兄子,行甚敕备。又外交英俊,内事诸父,曲有礼意。阳朔中,世父大将军凤病,莽侍疾,亲尝药,乱首垢面,不解衣带连月。”王莽为人简朴恭顺,又事亲极孝顺,这在汉代足以当得上士之楷模了。

汉元帝病逝后,汉成帝刘骜继位,太后王政君把持着朝政,为了维护家族利益,王政君竭力扶持自己的兄弟以致朝廷中遍布王氏外戚的成员。王莽23岁时,其伯父王凤(时任大司马一职)病重,临终前将王莽托付给太后王政君,王莽随后获封黄门郎。秦汉时,宫门大多漆成黄色,“黄门郎”的职责是传送皇帝和官员之间的公文,这可是能与皇帝直接接触的职位,也就是说,“领导”能直接观察到王莽的工作表现。永始元年(前16),汉成帝下召册封王莽为新都侯,封地在南阳郡新野的都乡,这年他仅29岁。

王莽受封后仍然束身自好,在朝野中享有很高的声望,一时间王莽誉满天下,之后王莽的仕途只能用平步青云来形容了。他只用了九年就先后升迁为骑都尉、光禄大夫、侍中,再后来就接任了大司马大将军一职,38岁时已跃居几位本家叔伯之上,进入了政权的核心圈,大权在握,名声斐然。

此时恰逢汉成帝溺毙于赵氏姐妹的温柔乡并且没有留下子嗣,于是皇族子弟刘欣继位。刘欣就是历史上著名的“断袖之癖”主人公——汉哀帝,但汉哀帝并不待见王莽,王莽很快被边缘化。汉哀帝仅在位7年就突然暴毙,老太皇太后王政君重出江湖,主持朝政,将皇室中年仅9岁的刘衎扶上了皇位,史称“汉平帝”。汉平帝继位之初,王政君便下旨称“大司马董贤年少,不合众心。应交还印绶,撤销其官职”,令新都侯王莽为大司马,掌丞相事。

疑云密云的“天意”

汉平帝元始元年(1),西南蛮夷献上了一只代表祥瑞的“白雉”(可能是一种白色野鸡)。阿谀之徒借此大做文章拍王莽的马屁,大肆宣扬王莽的功德感动了上天,当年周公辅成王时,越裳氏就献过白雉,今天王莽辅政,又出现此种祥瑞,说明王莽有安定汉家之大功,可与周公媲美,应加封王莽为“安汉公”。王政君立即下诏封王莽为安汉公,位列一切朝臣之上,加封二万八千户的封地。王莽假意推辞了一番。王政君又说,王莽功劳盖世,不能因为是皇亲国戚就避嫌不受封,王莽这才接受封号,一切看上去就像是一场天衣无缝的戏。

元始元年春,正月,王莽风益州,令塞外蛮夷自称越裳氏重译献白雉一、黑雉二。莽白太后下诏,以白雉荐宗庙。于是群臣盛陈莽功德:“致周成白雉之瑞,周公及身在而托号于周,莽宜赐号曰安汉公,益户畴爵邑。”太后诏尚书具其事。

——《资治通鉴·汉纪二十七》

王莽一方面运作自己的晋升之路,另一方面加速巩固到手的政治权力:

请求将皇室疏远无势的宗亲封为列侯。滥封一来可以削弱新帝,二来可以笼络人心,可谓一箭双雕。

请求将皇室疏远无势的宗亲封为列侯。滥封一来可以削弱新帝,二来可以笼络人心,可谓一箭双雕。

直管官吏。为保官员政治立场的“纯度”,要求今后选拔上来的官吏,应事先去拜见王莽;另外王太后年事已高,出于“孝道”,由王莽来主持今后官吏的考核任免。

直管官吏。为保官员政治立场的“纯度”,要求今后选拔上来的官吏,应事先去拜见王莽;另外王太后年事已高,出于“孝道”,由王莽来主持今后官吏的考核任免。

掐断汉平帝与身边人的联系。“皆留中山,不得至京师”。

掐断汉平帝与身边人的联系。“皆留中山,不得至京师”。

继续大造舆论。假借黄支国献犀牛、越嶲郡传信长江出现黄龙,为之后的布局大造声势。

继续大造舆论。假借黄支国献犀牛、越嶲郡传信长江出现黄龙,为之后的布局大造声势。

元始四年(5),在王政君的主持下,王莽的女儿又被立为皇后,相当于已经把整个江山交到王莽手中了。事态演变至此,王政君自己也没料到,她对王莽的全力扶持已逐渐令她自己陷入尴尬的境地,因为王莽已不满足于做没有皇帝名义的皇帝了,他已准备就绪,要做真皇帝!

居摄元年(6),年仅14岁的汉平帝刘衎病故,2岁的刘婴被立为新帝,朝中的政务由王莽代为处理。局势再次发生变化,有人称在挖井时挖到一块石头,上面赫然写着“告安汉公莽为皇帝”,代表天降符命。这件事越传越广,官吏百姓纷纷认为这是上天的旨意,朝野上下请求王莽当皇帝的呼声越来越高。盛情难却,王莽当了一个“摄政”的假皇帝,说是等将来皇帝长大再将权力归还。

不过王莽的团队并不满足于此,很快,在长安,一个叫哀章的太学生进献了一个铜盒,声称是老天爷一天晚上摆在他枕边的,打开后竟然是高祖皇帝刘邦写给王莽的一封信,信中说要将刘家的皇位禅让给王莽。于是王莽便顺水推舟地登上了皇位,改国号为“新”,也就是新朝,也许是他希望天下经过他的改革后能焕然一新。

疯狂的“穿越者”

王莽“上位”是其施政理念和私心合流的结果。崇拜儒家的王莽十分向往周朝的政治制度,他迫切地希望能依托先秦儒家的理想制度进行全方位的变革。身为人臣做不到的改革最终通过篡位的方式实现了。登上皇位后,王莽疯狂热衷于设计他理想中的制度,似乎是感觉形势接近失控,不如推倒重来。

交趾之南,有越裳国。周公居摄六年,制礼作乐,天下和平,越裳以三象重译而献白雉;曰:“道路悠远,山川阻深,音使不通,故重译而朝”成王以归周公。

——《尚书大传》

王莽不遗余力地进行“意识形态”建设,他眼中的正统价值观念得以弘扬,从王公贵族到知识分子,再到普通百姓,都觉得“道德楷模”王莽具备超人的品格和能力,是人民信得过的“领袖”。短时间内,与此前一派乱象相比,社会在王莽的治理下看似开始拨乱反正。

在儒家思想的独家熏陶下,天下人都是“愤青”,王莽更是“愤青”的领袖,所以篡位后什么都得改。除了国号改成“新”,连地名都改得很“愤青”,比如把“平邑”改成“平胡”,“天水”改成“填戎”,“琅琊”改成“填夷”,“代郡”改成“厌狄”等,就差真的踏平周边的少数民族。更有甚者,他把“匈奴单于”改称为“降奴服于”,把“高句丽”改称为“下句丽”,听起来就高人一等,着实带劲。

名不正则言不顺,言不顺则事不成。

——《论语·子路》

“愤青”想建立一个上古尧舜时代的“理想国”,制度改革自然是重头戏,他的措施大致为:施行平均主义政策、搭建“计划经济”框架、建立“国家银行”、推崇科技进步、崇尚人权独立。

王莽颁布了一道著名的诏令,“今更名天下田曰‘王田’”,即废除土地私有制,实行土地国有制,私人不得买卖。细则诸如,一家有男丁八口,可受田一井,即九百亩;一家男丁不足八口,而土地超过九百亩者,须将多出部分分给宗族邻里;原来没有土地者,按上述制度受田,共同奔向小康。这种制度有别于之前的“井田制”,故被称为“王田制”。

另外,盐、铁、酒等大宗商品一律由国家专营,不允许民间任何“资本”涉及其中,自然资源也一律被收归国有。王莽还设立了类似于物价局之类的部门,专门用来稳定市场价格的波动。

王莽还禁止民间借贷,由国家专门设立部门来处理借贷问题,有农商借贷需求的人可以向国家借款,利息仅为利润的十分之一,因祭祀和丧事借款的人,甚至免除利息。他认为此举可以杜绝民间高利贷,维护社会稳定。

此外,王莽为了实践“人人平等”,一纸限令就把奴婢废除了,他单纯地认为这可以从根源上杜绝奴婢的买卖。

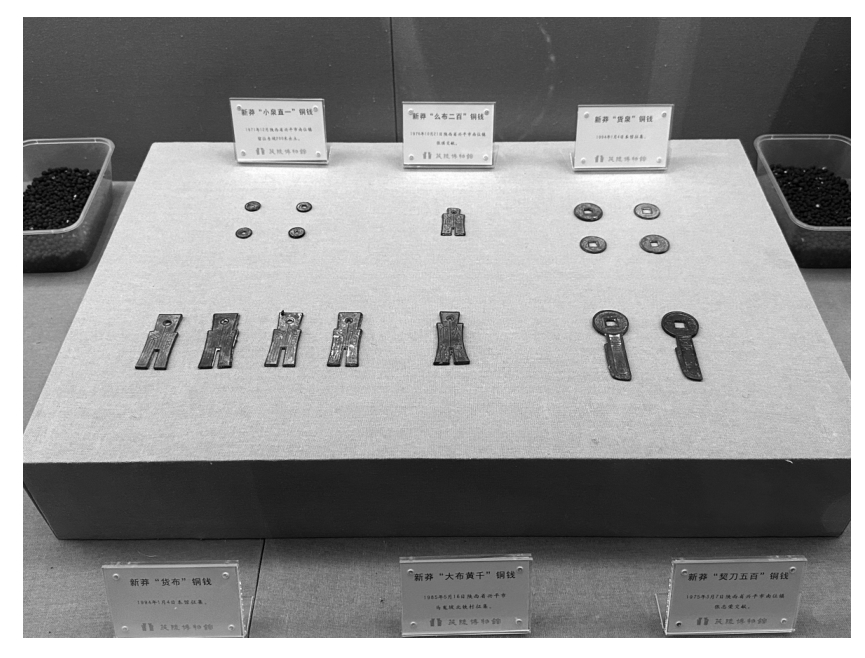

王莽的币制改革至少有四次,其间钱币混乱,有五铢钱、错刀、契刀、大钱、小钱、金、银、龟、贝、铜、布,导致了社会经济的严重混乱。由“钱货两清”变成“物物交换”本身就是一种为了复古而复古的病态举措。

王莽时期的货币(摄于茂陵博物馆)

不仅如此,王莽还鼓励科学实验和发明创造,比如他组织解剖人体,再比如他参与发明了一个飞翔器,据说还能飞行数百步。

这就是中国古代儒家所崇敬的“尧舜之国”,一场古代的理想化社会大实践。但有句话说得好,领先时代半步是天才,领先一步是疯子,封建文明到近现代文明的跨度何止千年?

乌托邦的幻灭

王莽改制是一场效仿《周礼》的复古运动,是一场以儒家思想为核心进行的理想化运动。《周礼》被不断“改造优化”最终成为那个时代的《圣经》,周公也被塑造成为道德楷模(因为他是孔子的楷模)。王莽像极了一个满腔热血的新时代进步青年,空有理想抱负,却不切实际,这种从根本上动摇整个社会的改革举措不仅不符合贵族世家的利益,就连“仁政”维护的百姓也难以幸免,混乱至极。

将人间变成地狱的原因,恰恰是人们试图将其变成天堂。

——[德]荷尔德林

(公元8年)春,地震。

——《资治通鉴·汉纪二十八》

(公元9年)真定、常山大雨雹。

(公元11年)濒河郡蝗生。

河决魏郡,泛清河以东数郡。

(公元13年)夏,四月,陨霜,杀草木,海濒尤甚。六月,黄雾四塞。七月,大风拔树,飞北阙直城门屋瓦。雨雹,杀牛羊。

缘边大饥,人相食。

(公元15年)邯郸以北大雨,水出,深者数丈,流杀数千人。

(公元16年)三年二月乙酉,地震,大雨雪,关东尤甚,深者一丈,竹柏或枯。

是月戊辰,长平馆西岸崩,邕泾水不流,毁而北行。

(公元18年)荆、扬之民率依阻山泽……连年久旱,百姓饥穷。

(公元19年)是时,关东饥旱数年。

(公元20年)遇枯旱蝗螟为灾,谷稼鲜耗,百姓苦饥。

是月,大雨六十余日。

(公元21年)秋,陨霜杀菽,关东大饥,蝗。

(公元22年)枯旱霜蝗,饥馑荐臻,百姓困乏。

夏,蝗从东方来,蜚蔽天,至长安,入未央宫,缘殿阁。

——《汉书·王莽传》

再加上在公元8年至公元23年间自然灾害频繁,旱灾、蝗灾、水灾、地震等灾害接连不断地在各地发生。最终,以赤眉、绿林起义为主的农民大起义爆发,随后墙倒众人推,官僚贵族和地主豪强也纷纷打出反王莽的旗帜,各股势力趁乱而起。新朝地皇四年(23),王莽逃至渐台,被商人杜吴所杀,这场轰轰烈烈的理想主义“改革”在现实中彻底碰壁,新朝遂告灭亡。

王莽失败的原因大致体现在两个层面:

一是改革措施过于超前,没有技术配套跟进。例如贷款利率的计算和货币改革的推广,货币制度是很复杂的程序,涉及大量的运算、换算等复杂的会计成本,但那个年代根本无法提供这些人才。《汉书·王莽传》有曰,“于是农商失业,食货俱疲,民人至涕泣于市道”,在缺乏基本社会条件下推行的改革,结果只能是一片混乱,大家根本没办法做生意。

二是过于迷信严刑峻法和道义,忽视了自然形成的社会惯性和人的自私本性。王莽自以为执行正义,所以无所畏惧,遇到所有反对的声音,其唯一对策就是镇压。“敢有非井田圣制,无法惑众者,投诸四裔,以御魑魅”,当时全国各地都络绎不绝地运输着各种囚车,里面关押着反对王莽新政的各种犯人。

以废奴婢为例,道德层面的确至高无上,但真正实施起来呢?首先奴婢主就反对,因为奴婢是其财产的组成部分,怎么可能简单地就放弃自己的财产呢?奴婢们也反对,因为在土地兼并严重的封建时代,卖身为奴可能是他们唯一的活路了。况且如何安置突然释放的众多奴婢?这些活不下去的奴婢只能加入造反行列。

白居易《放言五首》有诗云:“周公恐惧流言日,王莽谦恭未篡时。向使当年身便死,一生真伪有谁知。”似乎道尽了后人对这位“穿越者”皇帝的评价。