与豪族共享天下

贯穿东汉帝国的豪族政治

虽都是以“汉”为帝国的名号,但相较于诸如东西两晋和南北两宋之间的一脉相承,东汉与西汉则有着天壤之别。两者间的区别,不仅表现在血缘上的疏远(刘秀不过是十多万刘氏子弟中的一员,到他那个辈分时就只是平民百姓了),更表现在两汉建立的功臣群体来自于不同的社会阶层。

西汉高祖刘邦起兵争霸,由于其本身只是沛县小吏,所以跟随他的功臣大多也是布衣出身;与之相对的东汉,开国功臣大多出身于豪族。

“豪族政治”的兴起

自西汉高祖以来,社会的权力结构逐渐产生分化,形成了天子皇权与将相功臣上下分治的现象。在最高皇权的外围,有诸多群体:宗室、外戚、文官、宦官、武将、地方豪强,这些力量相互制约。

汉代社会的基本架构,简单来说,主要以地方豪族与生产小农构成,而豪族就是各地大批量土地的拥有者,他们借由同姓宗族聚居,十分重视“宗族”与“乡党”的关系。豪族以大家族为中心,许多“家”和单人靠政治或经济的关系依附着家族,整合起来就成了一个豪族单位。

王莽篡汉十五年,政权即告瓦解。王莽以外戚身份夺得政权,在政治、经济及对外关系上的失败,使庶民百姓的生活沦落至痛苦深渊,平民百姓开始眷恋旧王朝的稳定,于是民变四起,起兵者皆自称西汉王室之后,以求正统。

东汉帝室是西汉景帝后代的旁支,原封舂陵,后来因为其地低湿且多恶疫,于是移居到了南阳,但仍称“舂陵侯”。由于南阳郡早已开始“豪族化”,因此刘秀在南阳起兵获得了地方豪族的支持,由此也可以认为东汉的建国功臣是以南阳豪族为主体的豪族集团。

东汉的豪族大致可分成两大类:一类是凭借中央势力迅速得势,即宗室、外戚与宦官;另一类是自身渐渐发展起来的,即普通高官和地方豪强。

豪族之间相互竞争,同时皇权也在衰落。原本围绕在皇权周围的宗室、外戚、宦官、大臣、地方豪族,起到的作用是辅佐皇帝,并且相互制衡,以防某一支力量做大。可惜到了东汉后期,世家大姓越做越大,如顶级大族——汝南袁氏,尊享“四世三公”的“咖位”,可谓势倾天下,甚至在地方上有自己的武装力量。同时,皇权也在外戚和宦官的干扰下愈显式微,直至最后董卓“弑主鸩后,荡覆王室”,天下四分五裂,地方上豪强各自为主。

“四世三公”,指一个家族有四代人曾担任过“三公”的职位。《春秋公羊传》有云:“天子三公者何?天子之相也”,所以“三公”指的就是天子之下的最高管理者,是中国古代最尊贵的三个官职的合称,“司空、司徒、太尉”皆为东汉三公。因此,“四世三公”是一种身份,一种地位,一种荣耀,是权势的象征,更是望族的象征。

宗族背景比个人能力更重要

西汉建立过程中,跟随刘邦起义的众人,除了张良是六国贵族子弟外(中途加入),大部分人出身于社会中下层,比如樊哙是杀狗的屠夫,灌婴是卖布的小商贩,周勃以编织薄曲(养蚕的器具)并兼职丧礼吹箫为生,萧何、曹参也不过是县里的小吏。

这些人大多数是单枪匹马地追随刘邦,只有萧何带领宗族几十人从军,这样的局面被两千年后的清代著名史学家赵翼称为“布衣将相之局”。而在东汉建立过程中,出身豪族的功臣在起义时大都带领着大批宗亲宾客跟随刘秀。所以,相较于个人才华,刘秀更看重他们的宗族背景。

虽然当时刘秀这一支有所衰败,但南阳刘氏宗族的整体势力并不小。刘秀的舅舅樊宏,善于农业种植和经商,拥有三百多顷的土地,又四代不分家,是南阳湖阳县著名的乡里大族;刘秀的姐夫邓晨,世代二千石,是南阳新野县的一方望族;刘秀的结发妻子阴丽华,出身新野的巨富之家阴氏,奴仆车驾的规模堪比一方诸侯;鼓动刘秀起兵的李通,出身世代经商的富豪大族,与其父二人都擅长谶纬之术,是宛城的一方豪强。

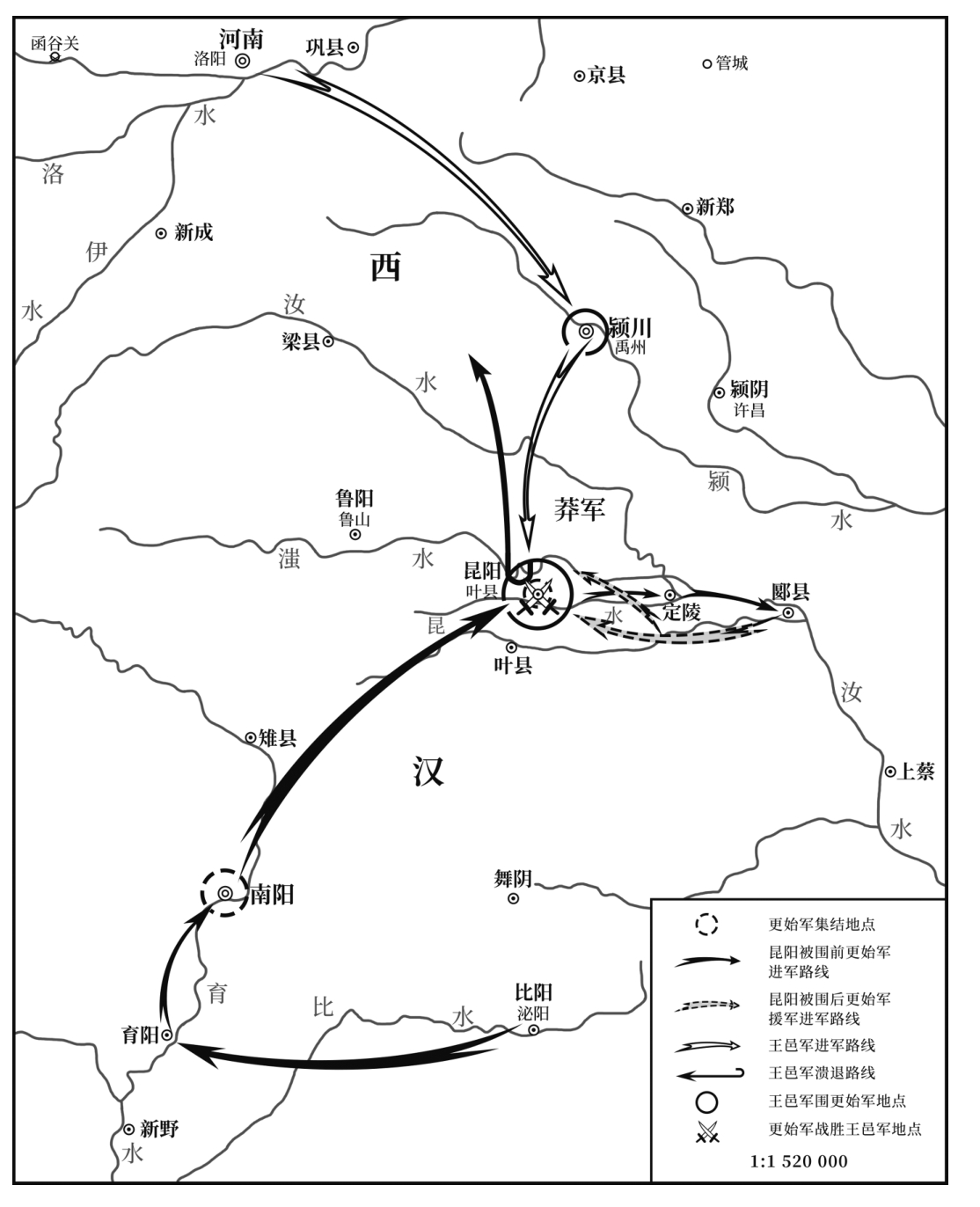

正是在南阳刘氏宗族、姻亲家族以及李通兄弟等诸多豪族的支持下,刘秀、刘縯成功聚集起了七八千人的起义队伍,开启了轰轰烈烈复兴汉室的事业。在小长安(今南阳市南瓦店镇)惨败于王莽大军后,刘氏起义军不得不联合进入南阳的绿林军,开启了反王莽起义中具有战略决定性的“昆阳之战”。在这场以少胜多的经典战争中,四十多万的王莽大军败于不足两万人马的刘秀之手,新朝的主力部队损失惨重,而王莽的命运也由此注定。公元23年,长安被攻破,王莽死于乱军之中,新朝灭亡。

昆阳大战形势图(图片来源于网络)

光武敛宗人所得物,悉以与之,众乃悦。进拔棘阳,与王莽前队大夫甄阜、属正梁丘赐战于小长安,汉军大败,还保棘阳。

——《后汉书·光武帝纪》

就在刘秀取得昆阳大捷的稍早时刻,刘縯也攻克了南阳重镇宛城,兄弟二人于是声名大噪,自然也引起了绿林军诸多将领的猜忌。同为刘氏宗亲的绿林军领袖更始帝刘玄,虽心有不忍,可也无力约束手下草莽,刘縯就在这种相互猜忌的情形下无辜被杀,其时距离昆阳之战并不久。

“豪族抱团”的夺权资本

刘縯被杀,刘秀虽然痛苦万分,但也不敢有丝毫表露,他立即前往宛城请罪,之后也以一副丝毫不受影响的姿态示人,“影帝”刘秀的表现几乎瞒过了更始君臣。更始元年(23)十月,定都洛阳的更始帝派遣刘秀代行大司马事,渡河北上,招降河北各郡。自此,刘秀摆脱了绿林军的控制,开始独立发展势力。

禹进说曰:“更始虽都关西,今山东未安,赤眉、青犊之属,动以万数,三辅假号,往往群聚。更始既未有所挫,而不自听断,诸将皆庸人屈起,志在财币,争用威力,朝夕自快而已,非有忠良明智,深虑远图,欲尊主安民者也……于今之计,莫如延揽英雄,务悦民心,立高祖之业,救万民之命。”

——《后汉书·邓寇列传》

刘秀刚到河北不久便遭遇一次重大危机,卜者(以龟占卜的人)王郎在河北刘氏宗族和当地豪强的支持下自立为帝,并发布通告,悬赏捉拿刘秀,除了信都、和戎这两郡,各郡纷纷响应。虽握有更始政权授予的象征皇命的符节,但刘秀此次北上只带着不多的随从,并无大队人马。

在此危机关头,同为南阳人的信都太守任光接纳了刘秀,成为其复起的根基。同时,以昌城的豪强刘植为首的一众势力率数千宗族,附带各自城池,归顺了刘秀。在刘植的牵线下,拥有十多万人马的刘氏宗室真定王刘扬也归顺刘秀。刘秀随后又迎娶了刘扬的外甥女,同为河北大族的郭氏之女郭圣通为妻。总之,刘秀通过种种举措团结了一批河北豪族势力,实力大增。

时任上谷郡(今河北省张家口一带)功曹的寇恂是本地的世家大族,耿弇为上谷太守耿况之子,其家族也颇有势力,早在汉武帝时期便因为家世二千石而迁往扶风茂陵,耿弇邀请寇恂、闵业两人说服耿况带领上谷突骑归附刘秀。还有吴汉,在燕、蓟一带贩马经商而发家致富,结交了大批豪杰宾客,他帮着说服渔阳太守彭宠,带领渔阳突骑归附了刘秀。来自渔阳、上谷的幽州突骑,是当时的天下精兵,他们的加入极大地增强了刘秀的军事实力,成为其日后征战天下的核心资本。

在这些豪族势力的帮助下,刘秀攻破邯郸灭了王郎势力,随后招降了河北的农民起义军铜马军,彻底奠定了割据河北的局面。至此,刘秀终于有了逐鹿中原的资本,这一切皆是建立在若干豪族势力支持之上的。因此,刘秀集团所建立的东汉帝国可以说是一种“豪族政权”,豪族们的势力是帝国得以崛起的支柱力量。

汉光武帝建国之初,为求政权的稳固不得不倚靠地方豪族,以至于后来皇族与豪族联姻互取其利成了一种惯例,地方豪族的权势自然而然地膨胀起来。最终造成不可逆的负面作用。东汉除了前期的光武帝、明帝、章帝三朝较为平顺外,其他年少即位的幼帝统治时期,太后临朝、外戚专权的情况屡见不鲜,导致东汉朝政日益腐化,直至衰亡。

打天下不是请客吃饭,搞不了从容雅致。刘秀在史书记载中显得完美,恰恰说明有些必须做的事情他没做,比如削平豪强,解决土地兼并问题。他杀人不多,所以评价好。东汉甚至未把豪族迁往五陵,所以直到末期依旧是豪族的天下。