西域经略摇摆不定

三通三绝,争夺西域

自汉代以来,“西域”狭义上指玉门关、阳关以西,葱岭即今帕米尔高原以东,巴尔喀什湖东、南及新疆广大地区;广义上指凡是通过狭义西域所能到达的地区,包括亚洲中、西部地区等。公元前60年(汉宣帝神爵二年),西汉政府在西域设置西域都护,进行军事和政治管理,这是西域归属中央政权伊始。

东汉时期,中原王朝对西域的经营与控制是非常不稳定的,经历了一个相对曲折的过程。东汉初年,北匈奴控制了西域,直至公元73年(汉明帝永平十六年)和公元89年(汉和帝永元元年),东汉两次派兵打败北匈奴,重新设置西域都护,又恢复了对西域的统治。据《后汉书·西域传》记载:“自建武至于延光,西域三绝三通。”

通西域以断匈奴“右臂”

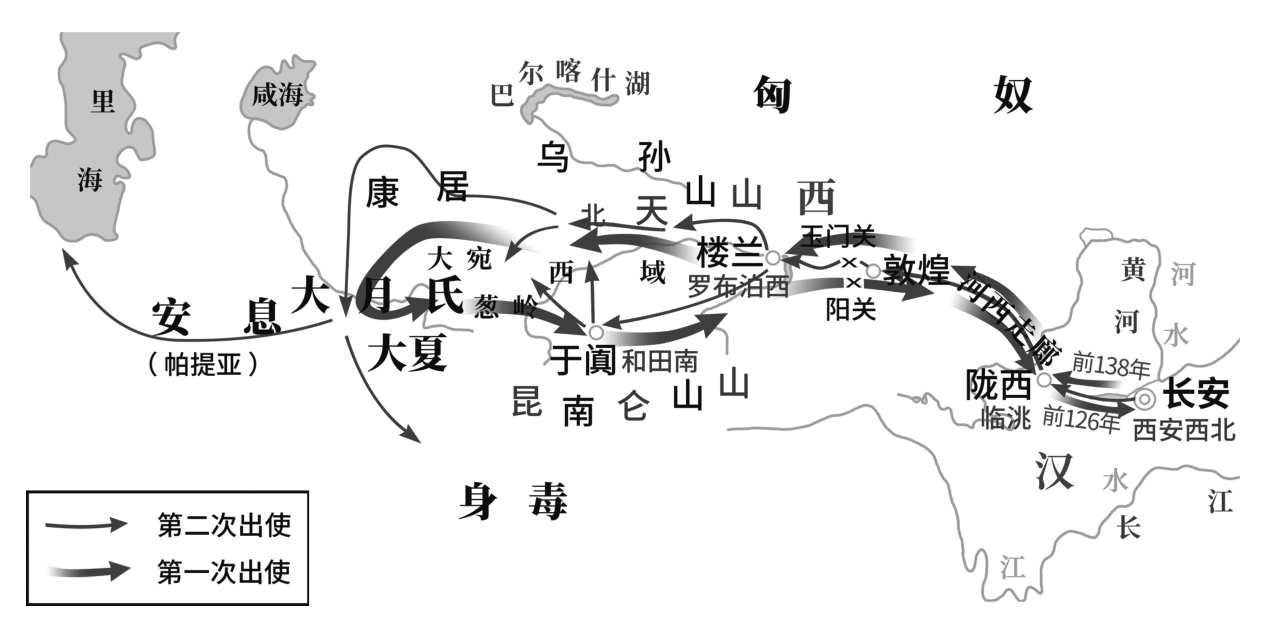

汉武帝刘彻为了打败匈奴,巩固边防,决定“列四郡,开玉门,通西域,以断匈奴右臂,隔绝南羌、月氏”。公元前138年(建元三年),汉武帝派张骞出使西域,打算联合西域各国以断匈奴的“右臂”,但因月氏人已无力与匈奴为敌,因此未能达到与月氏结盟的目的。公元前119年(武帝元狩四年),张骞再度出使西域,此时乌孙因内讧无暇顾及联汉抗击匈奴,因而也未达目的。虽两次未果,但张骞的出使实际上加强了西汉与西域诸国的联系,为日后共同对付匈奴奠定了基础。

张骞两次出使西域路线图

“厚赂”是当时西汉对于西域各国的经济策略,张骞建议武帝“诚以此时厚赂乌孙,招以东居故地,汉遣公主为夫人,结昆弟,其势宜听,则是断匈奴右臂也。既连乌孙,自其西大夏之属皆可招来而为外臣”。于是汉武帝拜张骞为中郎将,令其携带“牛羊以万数,赍金币帛直数千万巨”,率领三百人前往西域“厚赂”乌孙,西汉的“厚赂”西域诸国政策由此开始。

公元前121年(武帝元狩二年),汉朝大将军霍去病大败驻牧于河西走廊一带的匈奴部属,汉朝在此置武威、酒泉两郡(汉武帝元鼎六年,又从上述两郡中析出张掖、敦煌,为四郡),从而切断了匈奴同氐、羌诸部的联系,继而又同西迁至伊犁河流域的乌孙联盟。公元前109年(武帝元封二年),汉军将领赵破奴等人率部西征,攻破西域楼兰、姑师等重镇,之后天山“南道皆属”。公元前102年(武帝太初三年),汉军攻破大宛(位于今中亚乌兹别克斯坦费尔干纳盆地),汉朝在西域威望大增。翌年,汉朝在西域的轮台(天山南麓,距库尔勒187千米)、渠犁(今新疆库尔勒,尉犁以西)等地驻兵屯田,并置使者校尉统领之,这是汉朝在西域设立的最早的地方军政官员。

总体上,西汉对西域的管理可以说是“恩威并施”。据《资治通鉴·汉纪十八》记载:西域都护“督察乌孙、康居等三十六国动静。有变以闻,可安辑,安辑之,不可者,诛伐之”。此处的“督察”就是对西域诸国进行监视,而不是处理各国日常事务;“变”的意思则是西域诸国中出现不安定因素或是反叛西汉;“安辑”是指以和平方式解决,若不能“安辑”才可兴兵“诛伐之”。

骞既失侯,因言曰:“臣居匈奴中,闻乌孙王号昆莫,昆莫之父,匈奴西边小国也。匈奴攻杀其父,而昆莫生弃于野。乌嗛肉蜚其上,狼往乳之。单于怪以为神,而收长之。及壮,使将兵,数有功,单于复以其父之民予昆莫,令长守于西(城)。昆莫收养其民,攻旁小邑,控弦数万,习攻战。单于死,昆莫乃率其众远徙,中立,不肯朝会匈奴。匈奴遣奇兵击,不胜,以为神而远之,因羁属之,不大攻。今单于新困于汉,而故浑邪地空无人。蛮夷俗贪汉财物,今诚以此时而厚币赂乌孙,招以益东,居浑邪之地,与汉结昆弟,其势宜听,听则是断匈奴右臂也。既连乌孙,自其西大夏之属皆可招来而为外臣。”天子以为然,拜骞为中郎将,将三百人,马各二匹,牛羊以万数,赍金币帛直数千巨万,多持节副使,道可使,使遗之他旁国。

——《史记·大宛列传》

五争车师

“车师”原名姑师,位于准噶尔盆地的东边缘,扼天山缺口,其国都在交河城(今新疆吐鲁番东北)。

首先,由于车师所处的战略地位十分重要——向北可以遮阻汉王朝通向乌孙国之交通路线;向西又可制止汉朝通向焉耆、龟兹、疏勒之通道;向南又可节制楼兰(即今罗布泊附近)而控制西域之门户。其次,前后车师王庭非但军事、政治、经济等战略地位非常重要,而且皆处天山南北绿州地带,土地肥沃,水源充足,是发展农牧业生产的优良地区。此外,车师前后王庭靠近匈奴,匈奴怕汉朝得了后“必害人国”,因此“不可不争”。

(宣帝)元康二年五月,匈奴大臣皆以为:“车师地肥美,近匈奴,使汉得之,多田积谷,必害人国,不可不争。”由是数遣兵击车师田者。

——《资治通鉴·汉纪十七》

故而西汉与匈奴对车师展开了长期的反复争夺,前前后后共发生了五次,史上也称“五争车师”,最终以匈奴日逐王率众降汉结束。公元前68年(汉宣帝地节二年),汉遣侍郎郑吉、校尉司马憙(一作熹)率屯田渠犁的田卒1 500人,及西域诸国兵万余人,共击车师,破交河城。公元前60年,郑吉领屯田及诸国兵五万迎降匈奴日逐王,并首任西域都护,统辖天山南北及帕米尔高原50余国,人口120余万,使中原王朝疆域“开史上空前之盛况”。

倒贴式外交

公元前60年(汉宣帝神爵二年),西汉于乌垒(今轮台县策大雅乡)设西域都护府,这是中央王朝在西域首次设立的最高政权机构,因“兼护南北两道之属国,故号都护”,对西域地区实行政治、军事、屯垦等管理,其最高官吏为“都护”,相当于汉朝地方行政最高一级长官——郡太守。东汉基本沿袭西汉旧制,到公元83年(汉章帝建初八年),西域都护由西域长史替代,东汉的楷模班超也曾任此职,功绩彪炳史册。

在屯田方面,公元前48年(汉元帝初元元年),汉政府将屯田中心从渠犁转移到了车师,在此设置了屯田官戊己校尉,驻车师前部高昌壁(今吐鲁番高昌古城)。其下属设“丞、司马各一人,候五人”。此外,西域各地还置有相应的屯田机构和屯田官,如鄯善伊循城的“伊循都尉”。

焉耆出土的汉朝赠西域首领的八龙纹金带扣(图片来源于网络)

“遣使纳贡”是西域各国政权对汉朝中央政权表示服从的一种方式,也表明了西域各国政权对中央政权的隶属关系。为了表示对汉朝的臣属,西域各国往往以“侍子”作为“遣使”的人质。此外,西域各国每年还携带各自的贡品前往长安“纳贡”,回程时,人人都能得到汉朝政府的馈赠,实际上馈赠品的价值远超过了“贡品”的价值。

“牛人”班超

在东汉对西域无明确政策的统治风格下,出了一位另类的猛人——班超。班超出身史学世家,他的父亲班彪是史学家和文学家,作《后传》60余篇;哥哥班固是史学家和文学家,编成《汉书》;妹妹班昭是中国历史上第一个女历史学家,也是文学家,班固去世后,《汉书》最终也是由班昭补充完整的。

若说班家是史学世家,那么班超就是一个异类,他要自己创造历史让后人铭记。公元73年(汉明帝永平十六年),42岁的大龄有志青年班超随窦固出击北匈奴,他率兵攻打伊吾(今新疆哈密),与北匈奴大战于蒲类海(新疆巴里昆湖),战绩颇丰,展现了过人的军事才能,受到窦固的赏识。于是窦固派班超保护从事郭恂,一同出使西域诸国,自此拉开了班超西域军事外交的事业版图。

彪既才高而好述作,遂专心史籍之间。……彪复辟司徒玉况府。时东宫初建,诸王国并开,而官属未备,师保多阙。彪上言……书奏,帝纳之。……后察司徒廉为望都长,吏民爱之。建武三十年,年五十二,卒官。所著赋、论、书、记、奏事合九篇。

——《后汉书·班彪列传》

班超驰骋西域31年,坚定执行了汉朝“断匈奴右臂”的政策,战必胜,攻必取,收服西域五十多个国家,瓦解和驱逐了匈奴势力。班超对西域的经营不仅维护了东汉的安全,还加强了与西域各属国的联系。

班超出使西域

班超死后,任尚继任西域都护,不久后西域诸国反叛,各路通道再度断绝。直到20年后,班超的儿子班勇回到西域,才又重新打通了中原王朝通往西方的道路。

东汉和西汉对于西域管理的理念和态度是不一样的,一来,部分东汉大臣认为西域乃化外之地,得之无用反而徒费政府的财力,不理解西域对于守卫河西与关中的重要性;二来,自东汉起,匈奴的力量也在变弱,联合西域抗衡匈奴的诉求不再那么强烈。