天津普通中学堂旧址

位于红桥区芥园道 13 号(今铃铛阁中学内)

◎ 天津普通中学堂礼堂外观

◎ 旧址礼堂主入口

»建筑历史与风貌

天津普通中学堂始创于1901 年,是天津最早的官立中学,1903 年更名“天津府中学堂”,校址原为天津西北城角稽古书院,即铃铛阁。辛亥革命后,先后更名直隶省立天津中学校、直隶省立第一中学、河北省立第一中学、河北省立第一中学,校名几经更换,天津人仍习惯称之为“官立中学”。天津解放后,更名天津市第三中学,1960 年迁至新建校区,原校址另组建铃铛阁中学。

天津官立中学历史悠久,长期以艰苦朴素、治学严谨、成绩优异著称,其学生具有光荣的革命传统。整个新民主主义革命时期,该校学生运动一直十分活跃,在天津学生运动中颇具影响。校内中共党团组织建立较早、活动时间较长,党的工作基础比较雄厚。

旧址现存早期建筑有礼堂、图书馆各一座,均为二层砖混结构楼房,总建筑面积 2 700 ㎡,原稽古书院碑尚存。现为天津市文物保护单位,重点保护等级历史风貌建筑。

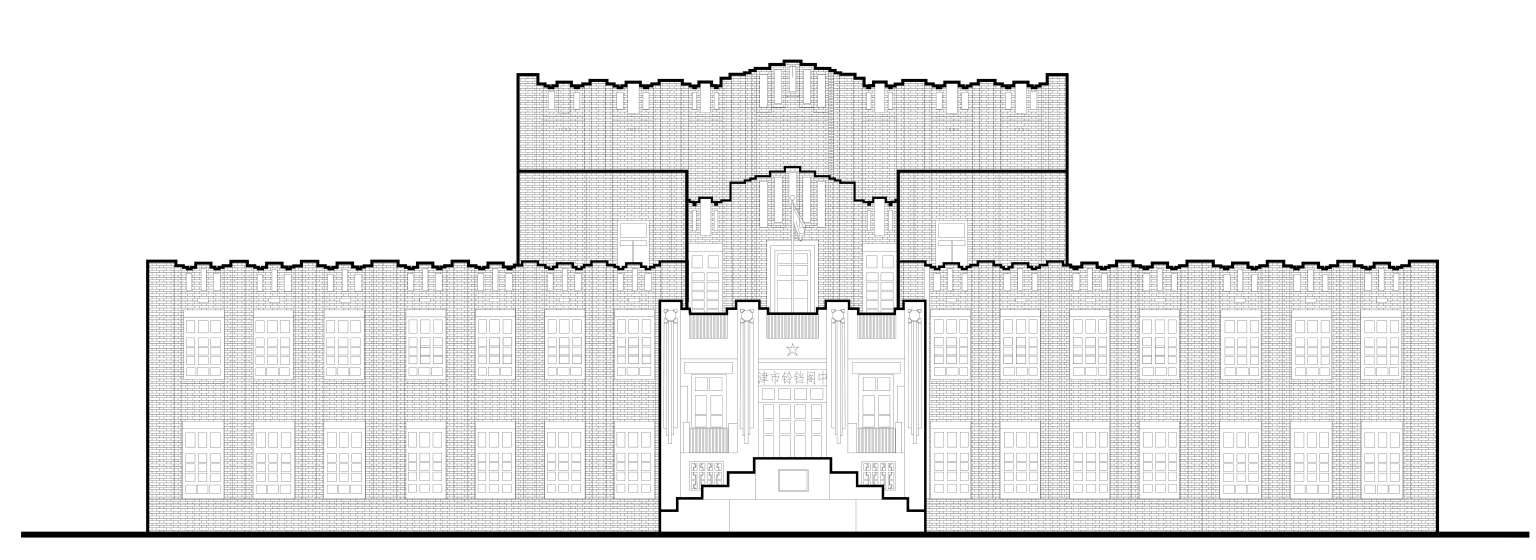

礼堂建于 1933 年,由阎子亨设计,为二层砖木混合结构楼房(局部三层)。建筑平面呈“丁”字形,前部二层均为教室,后部三层,首层是教室,二层和三层作为礼堂,室内装饰简洁。建筑外檐为青砖清水墙面,入口部分为混水饰面。立面采用壁柱等竖向元素,女儿墙上砌筑的花式雉堞,形成丰富轮廓线,是一座具有装饰艺术风格特征的建筑。1933 年 8 月22 日,《益世报》曾刊文称省立一中新礼堂“依世界最新之直角式绘样,单纯而美观”,表明阎子亨的设计风格受到当时世界流行的装饰艺术派(Art Deco)建筑风格的影响。

◎ 旧址礼堂外檐局部

◎ 旧址礼堂正立面测绘图

设计者以挺拔的竖向体块统领整个建筑,窗被墙体分割成竖长的形状,在重复分割整个立面的同时,通过宽窄不一的竖线条塑造了建筑的挺拔感。花式雉堞式的女儿墙,以及主入口门廊,也与建筑立面整体韵律相融合。

» 红色往事

从“五四”先锋到抗日据点

在轰轰烈烈的“五四”运动中,天津官立中学是爱国学生运动的主力军之一。1919 年 5 月 6 日,官立中学(时称直隶省立第一中学)学生代表于方舟、韩麟符等赴北洋大学参加天津中等以上学校学生代表大会。会后,于方舟等回校召集各班正、副班长,传达大会精神,并对响应北京学生打倒卖国贼、抵制日货,要求取消二十一条不平等条约活动做了部署,号召同学们一致行动起来共救国难。官立中学各班随即纷纷行动起来,订立爱国公约,成立演讲队,组建“抵东雪五会”(即抵制东洋日本、昭雪五七国耻)“雪耻救国会”和“学生救国团”等班级组织,并在此基础上成立了“直一中学救国团”。在于方舟、安幸生的组织带领下,官立中学学生参加了声势浩大的天津各界国耻纪念日示威游行和全市学生罢课大示威,并参加了向省公署请愿和街头演讲等活动。

“五四”运动期间,官立中学学生组成的演讲队赴直隶胜芳演说,深受当地群众欢迎,反响强烈。据天津《益世报》载:当地居民“皆喜形于色,纷纷约请讲演者日不下十余处,且多备茶水桌椅静候以待。及至,皆踊跃欢呼,至听时,无一人言语者,听者多受感动,时或愤愤于面,怒声载道,咸以某国人欺我太甚也。有声言不买日货者,志极坚决”。演讲后,更有当地绅商自动捐钱,“以备进行一切而谋救国”,可见演说之效果。

为激发群众的爱国热情,结合时事宣传,官立中学救国团编印《醒》报,主要登载各界爱国运动的新闻和宣传材料等,在市内销售颇广,与《天津学生联合会报》《南开日刊》一并成为“五四”运动中深受群众欢迎的刊物。此外,学生们排演了新剧《爱国潮》,全剧分上下两集,共 12 幕。由卖国政府秘密勾结日本签订卖国条约起,至火烧赵家楼,曹汝霖、陆宗舆、章宗祥被打跑了,仍策划借助列强势力压迫爱国学生运动为止,是一部简版的五四爱国运动史。此剧在官立中学堂礼堂、江苏会馆、广东会馆等处演出 30 余场,场场坐满,引起广大群众强烈共鸣。

经过“五四”运动的洗礼,至 1924 年天津建党和大革命时期,官立中学学生运动领袖于方舟、安幸生都成为天津早期党组织的领导者、组织者和革命活动家,于方舟更是成为中共在天津第一个领导机构——中共天津地方执行委员会的第一任委员长。

全面抗战时期,官立中学是天津地下党的一个重要据点。这一时期,党组织坚持隐蔽政策,更加秘密地组织抗日救国活动。官立中学的一批进步学生为寻求救国救民之路,相继组建了各种秘密读书会,搜集阅读大量进步书刊,收听延安和国外的广播,传播战斗胜利的消息。

1939 年冬,由王文源、刘文、贾萱 3 名中华民族解放先锋队队员牵头组建的斯巴达俱乐部即是党组织直接影响和领导下的秘密读书会之一。俱乐部成员通过各种渠道选购了 300 余册进步书刊,分类分散存放,供成员借阅。俱乐部成立不久,通过成员秦良(穆增勤)的兄弟穆增茂牵线,与中共平津唐点线工作委员会下属的天津城市工作委员会(简称天津城委)建立联系。经天津城委书记顾磊介绍和批准,一部分成员先后参加了党的外围组织——青年抗日先锋队。至 1941 年 4 月,成员刘文、贾萱、王文源、赵琪先后入党,并在校内建立党支部,受顾磊直接领导。由于 4 名党员都是省一中的学生,所以称“省一中党支部”。这是全面抗战爆发后,天津市内建立的第一个地下党支部。在党的领导和教育下,省一中党支部在沦陷区险恶环境中坚持斗争,积极慎重地开展工作,紧密联系周围群众和进步青年学生。至抗战胜利前夕,省一中党支部已有党员 20 余名,积极分子 100 余名,成为党在城市中强有力的一支队伍。

解放战争时期,官立中学党支部按照学委指示,坚持隐蔽方针,组织力量继续得到巩固和发展。先后发起了反“甄审”斗争、敬师助学运动和反抗国民党当局逮捕、关押进步学生的请愿斗争,并向解放区输送了一批青年干部,为解放战争的最终胜利做出了贡献。