一

原始到汉代的绘画

人类的进化与进步,文明的发生与发展,是由于对未知的领域充满好奇并不断探索。在那遥远的洪荒年代,猿进化到人,开始直立行走,进入人类历史的开篇。原始人类衣不遮体,食不果腹。在无衣无食的时代中,人类的生存方式是在自然的法则下穷尽自然的所有,依靠电闪雷鸣,人们发现了火,从而推动了人类走向文明的进程。以火来烧制泥土而制成陶器,是人类文明史往前迈进的重要一步,由此出现了审美准则:平衡、对称、圆润、细腻,等等。制陶技术的成熟不仅使器物本身成为观赏的对象,更重要的是使人们具有了审美的意识与审美的追求。人类开始装饰自己,衣服不再仅仅为了遮体,也开始美化与自己相关的环境。在早期朴素的陶器上彩绘装饰图案而使其成为彩陶;陶器的器型和品类也不断增多,丰富了实用性——制造技术越来越复杂,显现了文明程度的提高。

人类的绘画始于记事的功用,始于对未知的探索,始于对信仰的崇拜,始于对自然的模仿,始于对美的追求。

就功用而言,在距今3万年左右的旧石器时代晚期的山西省朔州市峙峪遗址中,就发现了一片兽骨刻有似羚羊、飞鸟和猎人的图像,这种早期的肖形与仿生的刻画,无疑是和生产、生活相关的,对图像内容可以做种种猜想,但基本的功用是可以确定的。由刻到绘装饰手法的不同,可以视为表现方式的递进。进入新石器时代之后,在距今7000年左右的浙江河姆渡遗址所见之《猪纹方钵》《稻穗纹陶盆》等都体现图像与生活的关系。半坡文化遗址中出土的彩绘陶器,明确了绘制在工具材料方面的成型,以氧化铁和高岭土为主要成分的红色和白色,构造了彩陶花纹的律动,这是中华文化发源地的黄河上、中游地区的创造,其以数量之多、图案花纹之复杂,成为世界文明史上的重要篇章,也是中国距今1万年至6000年间最重要的绘画遗存,说明历史进入了早期文明阶段。

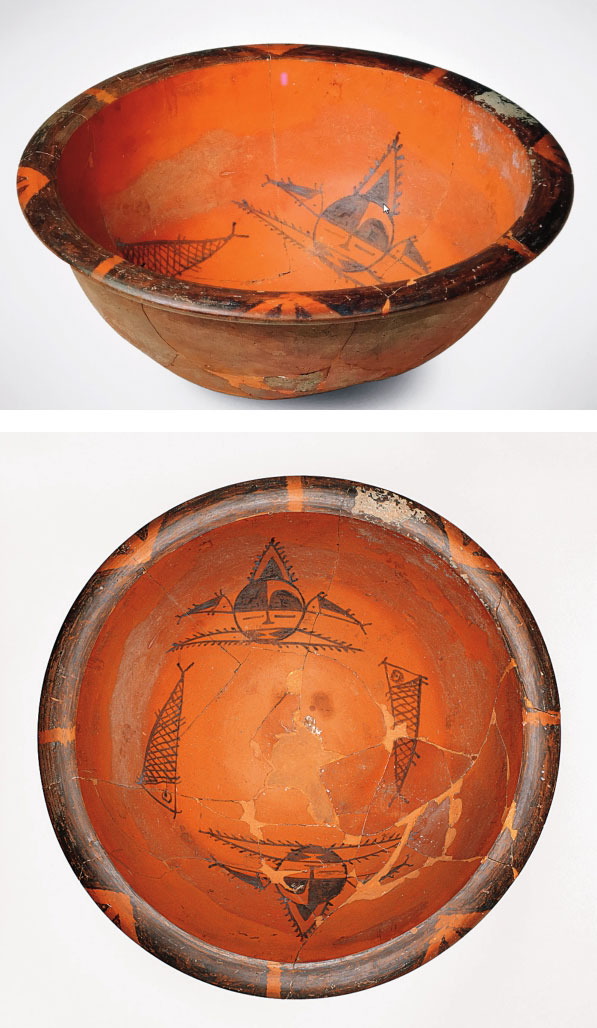

新石器时代,彩陶人面鱼纹盆,1955年陕西省西安市半坡出土,高16.5厘米,口径39.8厘米,中国国家博物馆藏

考古学把人们带到了一个难以想象的世界之中,那些被发掘出来的陶器似乎在叙述着历史。通过地层关系所表现的时代特征,揭示了中国绘画以装饰性的表现开启了绘画史的第一篇章。藏于中国国家博物馆的《彩陶人面鱼纹盆》和《彩陶舞蹈纹盆》,实际上表现的是两种主题:前者表现的是人和鱼的关系,反映的是以渔猎获得食物的生产方式;后者表现的是人类的生活,“情动于中而行于言,言之不足故嗟叹之;嗟叹之不足故咏歌之,咏歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也”

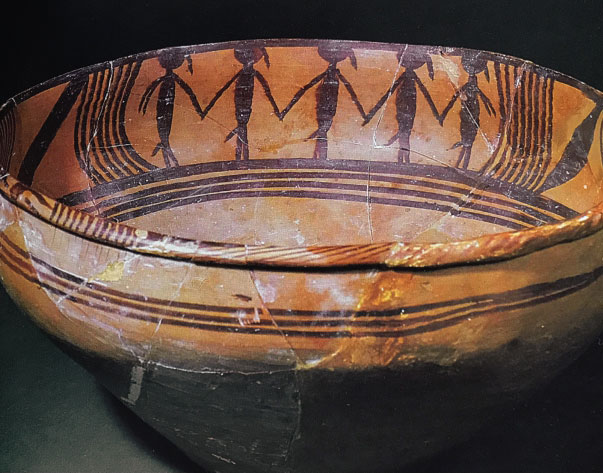

。《彩陶舞蹈纹盆》的纹饰分3组,每组5人手拉着手,蕴含着自然生发的情感表达,为了记录这种情感而作的绘画,是此后绘画发展史的重要脉络。在以装饰性绘画为主要特征的彩陶上,不同的文化类型在绘画上的差异性,表现了中国绘画在开始时就存在地域性的特质。在辽阔的中华版图上,早期人类活动具有相似性,包括陶器在内的生产也存在着相似性,可是,它们的差异性也非常明显。

。《彩陶舞蹈纹盆》的纹饰分3组,每组5人手拉着手,蕴含着自然生发的情感表达,为了记录这种情感而作的绘画,是此后绘画发展史的重要脉络。在以装饰性绘画为主要特征的彩陶上,不同的文化类型在绘画上的差异性,表现了中国绘画在开始时就存在地域性的特质。在辽阔的中华版图上,早期人类活动具有相似性,包括陶器在内的生产也存在着相似性,可是,它们的差异性也非常明显。

新石器时代,彩陶舞蹈纹盆,1973年青海省大通县上孙家寨出土,高14.1厘米,口径28厘米,底径10厘米,中国国家博物馆藏

属于仰韶文化的半坡类型、庙底沟类型、石岭下类型、半山和马厂类型等,以图腾崇拜、神灵祈求、生活写照、图案装饰为主的彩陶图案,在装饰性绘画方面解决了图案适应器型的问题,表现出了很高的艺术性。人类在没有发明可移动的平面材质(帛、绢、纸)之前,便会对器物进行绘画,以实现装饰的意义。彩陶是人类文明的杰作,其表面的装饰性图案以生活中所见的鱼、蛙、鸟等动物为素材,并进行夸张变形,表明了新石器时代的先人具有高超的抽象能力。半坡类型文化的彩陶纹饰出现了十分奇特的鱼、鸟结合,或鱼、鸟、人面结合的复合图像,其所表达的综合性内容显然超于自然的表现之上。图腾、氏族、崇拜等相关的内容,将这种装饰性的图案带到了神秘的境界。从绘画方面来看,这应该和后来发展中走向写实的道路有所关联。审美的变化反映社会发展与时尚,反映社会变化与需求。甘肃省秦安县大地湾新石器时代遗址中的人物和动物的图案,与《鹳鱼石斧图彩绘陶缸》脱离彩陶装饰性绘画一样,呈现出独立性表现。尽管画法稚拙,但形象趋于写实,主题关系明确,彩绘石斧不仅有结构关系,而且对劳动工具的装饰已经提示人们——工具不仅仅是工具,也是审美的对象——审美无处不在。依附于器物的绘画从早期一般性的装饰到主题性的表现,使中国绘画发展史又前进了一步,促进了独立绘画在审美道路上的发展。

新石器时代,鹳鱼石斧图彩绘陶缸,1978年河南省临汝县(今汝州市)阎村出土,高47厘米,口径32.7厘米,底径19.5厘米,中国国家博物馆藏

在中国绘画史的早期,岩画是早期人类绘画的表现形式,以内蒙古阴山、宁夏贺兰山岩画为代表,是今天认识原始形态的中国绘画的重要资料。在贺兰山一条东西向长达300千米的画廊内,各种内容交织在一起,人们最能理解的是那些与狩猎、牧放相关的画面,它们有着多重意蕴,丰富的刻绘手法、生动的造型反映了原始人对于形象的把握。西北地区还有甘肃的祁连山和黑山岩画等。南方地区的云南沧源和广西花山岩画所表现的狩猎、舞蹈、祭祀和战争等内容,也反映了当时人类的活动及人物关系,从中可以看出不同地区的差异。

唐代张彦远的《历代名画记》述及历代能画人名,自轩辕至唐会昌计371人,其中轩辕时1人。轩辕(即黄帝)作为古华夏部落联盟的首领,统一华夏部落,征服东夷、九黎族,开有记载之中华文明史,绘画史的记载也从此开始。现代考古学的发展填补了几千年来人们的认知空白,随着考古发掘的新发现,中国史前绘画艺术的起源可能还会往前推展。

新石器时代,蟠龙纹陶盘,盘径36.6厘米,底径15厘米,腹深6.2厘米,盘高6.8厘米,山西博物院藏

经历了漫长而繁盛的陶器时代之后,商周时期的绘画主要反映在青铜器上,宴饮、弋射、狩猎、战争、采桑、建筑等纹饰,都反映了那个时代的寻常生活。青铜时代,工艺达到了一个历史高度,艺术表现反映了王朝的中枢神经,礼仪、崇拜、制度等表现为饕餮纹、雷纹、弦纹、鱼纹、鸟纹、龟纹等,更重要的是,它们把青铜时代体现王权威严的信息传递给所有的受众。制度性可表现为一定的数量,如无比尊贵的鼎,其不同的数量代表不同的阶层:九鼎为天子、诸侯之制;七鼎、五鼎为卿大夫;三鼎、一鼎为士级。除数量的区分外,还有种类等多个方面的分别。商周是青铜时代的艺术高峰,是中国绘画史上的一个特殊时期,它连接着至今还能看到的楚国艺术,特别是史无前例的帛画艺术。

春秋战国(前772—前221年)通过政治上的各种改革和变法,随着封建制度的逐渐确立和国家的强大,经历青铜工艺的巅峰而转向衰落之后,继而进入漆器时代。漆器时代是一个被人们忽视的伟大时代。从楚国(?—前223年)到汉代(前202—220年)的一千多年间,漆器的伟大创造,使其成为中华文明史上一个不可忽视的艺术门类。作为世界上最早使用天然漆的国家,漆艺早在商周时期就很发达,而到了春秋战国时代,漆器的使用范围更加广泛。木胎、陶胎、铜胎、皮胎、夹纻胎、竹胎、骨角胎等制成的各种器物,除对此前青铜器形制的模仿外,亦辅以绘画的表现,形成了这一时期绘画的高峰。与夏商周青铜器上的纹饰有所不同的是,漆器上的动物、植物、几何、自然景象、社会生活这五大类图案,让人们看到了绘画的趣味。直接地绘画,再也不需要通过雕刻和铸造的过程,或者说人们放弃了商周时期烦琐的工艺,而以直截了当的绘画更新了一个时代的审美潮流。富于变化的各种形象,加上多种颜色的应用,使漆器上的图案更接近生活,也更真实。漆艺显现了这一时期仍然是在器物表面来绘画的特点,如《漆绘方格纹铜镜》《彩绘云雷纹杯形器》中可见省去了雕刻与铸造的烦琐工艺,仅以笔为绘制工具,促进了绘画的广泛运用。

战国,漆绘方格纹铜镜,1986年湖北省江陵雨台山10号墓出土,高8.4厘米,宽8.3厘米,湖北省考古研究所藏

战国,彩绘蟠虺外棺图案(局部),1978年湖北随州曾侯乙墓出土,湖北省博物馆藏

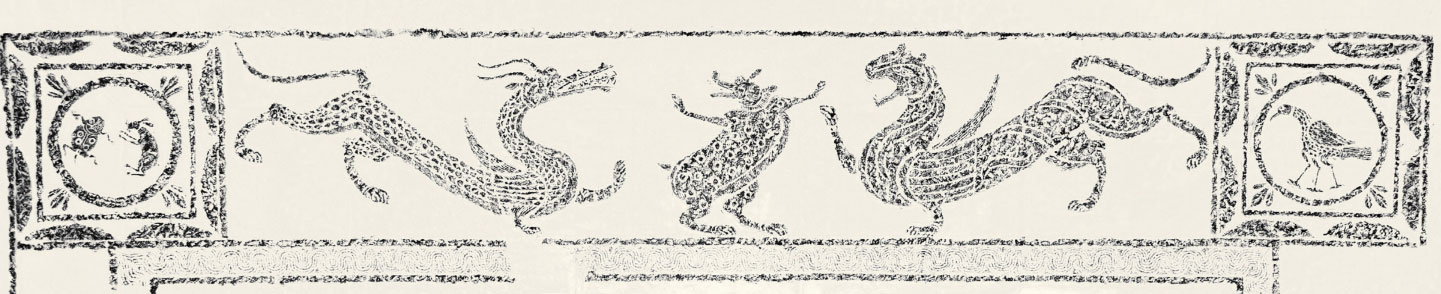

战国,漆棺彩绘云气异兽图(局部),1978年湖北随州曾侯乙墓出土,湖北省博物馆藏

从战国开始而滥觞于楚国的绘画,通过漆器把装饰纹样发展到又一个历史高峰,连圆式、连环式、波折式和散点式等构成有了时代新貌,流动而飘逸。鸟兽、羽人,来自《山海经》中的想象图像;而车马出行等现实题材同样是这一时期现实生活的写照。西周初期,有一个周天子分封镇守南方的诸侯小国,它的闻名于世是因为1978年曾侯乙墓的发现与发掘。曾侯乙墓被打开之后,人们看到的是一座系统而完美呈现楚国艺术成就的宝库。曾侯乙墓共出土各类随葬品约15404件,其中重达7000千克的楠木彩绘主棺(分内、外棺)更是以精美的绘画让人们惊艳于楚国的艺术成就。曾侯乙墓的内棺用木板榫接而成,长2.49米,头宽1.27米,足宽1.25米,高1.32米。内棺两侧的图案极为丰富和别致,中间绘有对开的格门,围绕格门的上下左右绘有龙、蛇、鸟、兽等900多个形象。门两侧绘有头生双角、躯体像鱼又像兽的武士,手持双戈戟。棺面上绘有长着鹿角、长颈、翅膀的神兽。曾侯乙墓的发掘让人们看到了战国时期绘画艺术在墓葬装饰中的广泛应用,其用绘画所营造的氛围表现了楚国文化的特点,同时对汉代艺术有着广泛的影响。彩绘凤凰纹内棺,再也不是那种单线平涂的画法,打破了以线条来框定轮廓的传统画法。绘画性在曾侯乙墓中的表现,也与这一时期以及西汉的帛画相呼应,这是中国绘画史脱离装饰而走向绘画性的重要时期。楚国基于器物的绘画表现,大到建筑内“仰观刻桷,画龙蛇些”,以及墓葬中的棺和小的日常器物,人们以绘画所寄寓的各种思想往往超于想象。在一个高只有10.3厘米的鸳鸯盒上,乐舞纹所表达的与主体的鸳鸯毫不相干,而是扩大到盒子之外的享乐生活。画面中人物形象的典型特征,如舞者的佩剑,敲鼓者手拿鼓槌,还有编钟,等等,在一些细节的烘托下形神兼备,写意的方式在这一时期已经非常明显地表现出来。盒子承载的远在方寸之外。还有一个更小的木篦,高只有7厘米,约五分之二位置手执的半圆形上画有“宴饮”“歌舞”“送别”“角抵”,让人们看到了用绘画构成的现实世界,它说明了战国时期绘画已经广泛应用在器物上。

战国,彩绘乐舞纹鸳鸯盒(局部),1978年湖北随州曾侯乙墓出土,高10.3厘米,宽8.6厘米,湖北省博物馆藏

一天,胸有愤懑和愁思的屈原来到了楚先王庙和公卿祠堂,他看到了壁画中所画的天地、山川之神与古代圣贤之像,“以渫愤懑,舒泻愁思”,写下了《天问》。绘画的功用在屈原的时代就表现出了特别的意义——“以忠以孝,尽在于云台;有列有勋,皆登于麟阁。见善足以戒恶,见恶足以思贤。留乎形容,式昭盛德之事,具其成败,以传既往之踪”。后世有汉明帝因追念前世功臣,图画邓禹等二十八将于南宫云台;汉宣帝刘询因匈奴归降大汉,回忆往昔辅佐有功之臣,令人画十一名功臣图像于麒麟阁以示纪念和表扬;唐太宗李世民为纪念一同打天下的功臣,令人在凌渊阁内描绘二十四位功臣画像。利用地面或墙壁作画,自新石器时代发展到春秋战国时期,在楚先王庙和公卿祠堂之中已经蔚然成风。

在厚葬之风的影响下,战国时期楚国曾侯乙墓的规模令人吃惊;西汉时期,以马王堆为代表的西汉墓葬的发掘,尤其是T形帛画的发现,把中国绘画史定格在这一时期的代表性作品之上。如同曾国的曾侯乙一样,西汉时期湖南的诸侯封国长沙国的丞相利苍,还不到王的级别,就以如此的厚葬显现出这个时代的奢靡。

战国,龙凤仕女图,1949年湖南长沙市陈家大山楚墓出土,绢本水墨,纵31.2厘米,横23.2厘米,湖南省博物馆藏

在马王堆1号墓庞大的4层棺材最里面的内棺棺盖上,覆盖有一块完好无损的T形帛画,这是中国考古史上的首次发现,画中的内容让人们看到了汉代人文的全貌。至迟到战国中期,出现了采用百分之百头道桑蚕丝织成的白色丝帛,为绘画提供了非常适用的材料,作画不再依赖器物的表面或墙面,丝帛可移动的特性也扩展了绘画的功用,由此就有了标志这一时代绘画成就的帛画。《龙凤仕女图》

、《人物御龙图》和《楚帛书图像》

、《人物御龙图》和《楚帛书图像》

是现存的中国早期最为重要的绘画原作。宽袖长袍、双手合十、侧身左向而立的妇女,戴高冠、着长袍、佩长剑、侧身左向而执缰绳驾龙舟的男子,是一个时代的代表人物,反映了这个时代人们的信仰,特别是关于死后世界的信仰。帛画的出现反映了楚国的招魂习俗,这又自然联系到屈原的《招魂》,“魂兮归来”既是“外陈四方之恶,内崇楚国之美”,又是“外陈阴间之恶,内崇现世之美”,所以,战国以来的许多图像都表现人世之外的“四方之恶”,包括如屈原所描述的“雄虺九首”“赤蚁若象,玄蜂若壶”“虎豹九关”“一夫九首”“豺狼从目”“土伯九约,其角觺觺”“参目虎首,其身若牛”,等等。马王堆1、2号墓T形帛画,几乎可以说是《招魂》的图像诠释。1号墓和3号墓的T形帛画,画面内容基本相似,丰富而繁杂,上、中、下三部分所表现的天上、人间与地下,是汉代艺术的三大主题,反映在与汉代墓葬不同的艺术形式之中。两幅帛画的不同主要表现在墓主人的形象之上,1号墓为女性(长沙国丞相利苍之妻),3号墓为男性(长沙国丞相利苍之子)。T形帛画应为葬仪中的旌幡,顶端系带,以供张举,下垂的四角有穗。3号墓的棺房还悬挂有帛画,其中西壁的帛画保存较好,长2.12米,宽0.94米,绘有一百多人、几百匹马和数十辆车的车马仪仗图;东壁所绘似墓主生活场面的帛画,残损严重。这一以帛画为主的棺房内的布置,接续了战国以来的风俗,同时也确立了棺房内装饰中一主二副的基本格局,应该是石刻画像墓室形制的基础。帛画作为棺房内的主画,又是招魂过程中的导引和标志,其主题性质揭示了墓主人的生死观念、礼俗传统;两侧的标准配置,不管是户外的出行,还是室内的宴饮,都是汉墓中画像石的主要题材。

是现存的中国早期最为重要的绘画原作。宽袖长袍、双手合十、侧身左向而立的妇女,戴高冠、着长袍、佩长剑、侧身左向而执缰绳驾龙舟的男子,是一个时代的代表人物,反映了这个时代人们的信仰,特别是关于死后世界的信仰。帛画的出现反映了楚国的招魂习俗,这又自然联系到屈原的《招魂》,“魂兮归来”既是“外陈四方之恶,内崇楚国之美”,又是“外陈阴间之恶,内崇现世之美”,所以,战国以来的许多图像都表现人世之外的“四方之恶”,包括如屈原所描述的“雄虺九首”“赤蚁若象,玄蜂若壶”“虎豹九关”“一夫九首”“豺狼从目”“土伯九约,其角觺觺”“参目虎首,其身若牛”,等等。马王堆1、2号墓T形帛画,几乎可以说是《招魂》的图像诠释。1号墓和3号墓的T形帛画,画面内容基本相似,丰富而繁杂,上、中、下三部分所表现的天上、人间与地下,是汉代艺术的三大主题,反映在与汉代墓葬不同的艺术形式之中。两幅帛画的不同主要表现在墓主人的形象之上,1号墓为女性(长沙国丞相利苍之妻),3号墓为男性(长沙国丞相利苍之子)。T形帛画应为葬仪中的旌幡,顶端系带,以供张举,下垂的四角有穗。3号墓的棺房还悬挂有帛画,其中西壁的帛画保存较好,长2.12米,宽0.94米,绘有一百多人、几百匹马和数十辆车的车马仪仗图;东壁所绘似墓主生活场面的帛画,残损严重。这一以帛画为主的棺房内的布置,接续了战国以来的风俗,同时也确立了棺房内装饰中一主二副的基本格局,应该是石刻画像墓室形制的基础。帛画作为棺房内的主画,又是招魂过程中的导引和标志,其主题性质揭示了墓主人的生死观念、礼俗传统;两侧的标准配置,不管是户外的出行,还是室内的宴饮,都是汉墓中画像石的主要题材。

战国,人物御龙图,1973年湖南长沙子弹库1号墓出土,绢本水墨,纵37.5厘米,横28厘米,湖南省博物馆藏

1号墓T形帛画的上方是以日月构成的天界,右侧绘有金乌的太阳,左侧绘有蟾蜍和玉兔的月亮,非常醒目。日月之间是人首蛇身的伏羲,蛇身缠绕成圆形;日月的下面是对峙的双龙,打破这一对称的是右侧的龙周围的八个太阳,它印证了屈原《招魂》所云“十日代出,流金铄石”,所不同的是战国的“十日”,到了汉代变成了九阳,但都是“流金铄石”。T形帛画下方,同样是以二龙绕璧分列左右,璧的上面是墓主人的现世生活,下面则是墓主人到了阴间之后类似现世的享受生活。这之中各式各样的灵异,包括人首兽身等构造了一个极乐世界的繁华与享乐。其中的日月、伏羲、二龙穿璧、方相氏等,都是在汉代画像石墓中经常出现的图像。

西汉,马王堆1号墓帛画,1972年湖南长沙马王堆出土,纵205厘米,顶宽92厘米,下宽47.7厘米,湖南省博物馆藏

汉代绘画最大宗和最普遍的是画像石和画像砖。承袭前代的传统和丧葬制度,汉代的地下墓室、墓地祠堂、墓阙和庙阙等建筑和棺椁上都有雕刻的画像,这些不管处于什么位置上的建筑构件,所刻图像表现出的丰富的内容和多样化的艺术手法,前所未有,是认识汉代社会的百科全书。汉代的墓葬因时代、地域和墓主人身份的不同而表现出不同的规模和形制,与画像石有关的遗存分布很广,以河南、鄂北、山东、苏北、皖北、四川、陕北和晋西北为中心,表现出了地域的经济和文化发展水平。以画像砖构成的砖室墓,其画像的规模虽不及画像石墓,其独特的艺术手法也是汉代绘画一个方面的代表。画像砖和画像石共同构造了汉画的体系,也是金石学研究的主要对象。早在东晋末年,戴延之的《西征记》首次记载了山东鲁恭墓前的石祠堂、石庙和画像。北魏末年,郦道元的《水经注》也记载了山东、河南南阳等地的石祠堂和画像。北宋中期以后,一些金石学家刻意收集和著录汉画像,促成了金石学的兴起。到了北宋末年,则出现了“访求藏蓄凡二十年”的金石学家赵明诚,其与妻子李清照所著三十卷《金石录》,对藏品和金石铭刻拓片做了论述和考订,开金石学先河。《金石录》首次著录了山东嘉祥武氏祠的画像。位于山东嘉祥县城南的武氏祠又称武梁祠,其画像中的神话传说、经史故事、现实生活,是汉代社会的缩影。在这一区域中,还有同被《水经注》记载的孝堂山郭氏墓石祠,众多的画像与丰富的内容亦是东汉时期的绘画代表。

西汉,马王堆3号墓帛画,1974年湖南长沙马王堆出土,纵212厘米,横94厘米,湖南省博物馆藏

汉代画像所表现的汉代社会生活,包括方方面面,如车马出行、迎宾拜谒、捕鱼田猎、驰逐牧放、纺纱织布、庖厨宴饮、乐舞杂技、琴瑟和鸣、六博对弈、射御比武、飞剑跳丸、驯象弄蛇、迎来送往、亭台楼阁、门卒侍卫、鱼龙漫衍等。汉代画像中还有贤君明臣、武功勋爵、贞节烈女、殉国先烈等历史故事,表现出了“昭盛德”“传既往”的绘画功用。“见三皇五帝,莫不仰戴;见三季异主,莫不悲惋;见篡臣贼嗣,莫不切齿;见高节妙士,莫不忘食;见忠臣死难,莫不抗节;见放臣逐子,莫不叹息;见淫夫妒妇,莫不侧目;见令妃顺后,莫不嘉贵”,这种用绘画表现垂教后世的社会功用,从现世地上的云台和麒麟阁等国家庙宇,转到地下墓葬中的画像石、画像砖,皆达到了历史的极致。

大量存在的神仙世界绘画主题,如东王公和西王母、伏羲和女娲,这两对主神有着多样化的表现:东王公和西王母坐在龙虎座上,旁边有三青鸟、九尾狐和玉兔;伏羲和女娲人首蛇身、交尾。其他还有青龙、白虎、朱雀、玄武四神与九头人面兽、麒麟、羽人、天神、奇禽异兽等,它们作为助力墓主人升仙的骑乘工具,所表达的是汉代社会普遍信奉的死后升仙理念,以及追求享受仙境生活的愿望。由此看来,与丧葬制度相关的绘画也就成了为死后得道升仙营造氛围的工具,这种为了逝者的艺术,也是家属及其他生者的观看与冥想对象。

作为汉画的画像石是以雕刻来呈现的一种绘画形态。它与绘画有所不同,比如绘画的笔法和趣味在此中就无从谈起。因此,汉代画像石、画像砖所表现出的图像的意义更多是在题材和造型方面,也表现在平面雕刻的艺术方面,它在中国绘画史上非常特别。总括起来,依托于汉代砖石的汉画有九美:

十六国,东王公,甘肃酒泉丁家闸5号墓前室顶部东坡壁画

十六国,西王母,甘肃酒泉丁家闸5号墓前室顶部西坡壁画

1.美在浑厚的气势。汉代画像是中国历代绘画作品中最具气势者,沉雄博大。2.美在丰富的内容。分为现实生活、历史故事、神仙世界三个部分。3.美在多样的表现。既有地域的特点,又有不同匠人在表现手法上的特色。而在这多样的表现之中,同一题材的不同处理方式、不同构思、不同造型、不同雕刻……都体现出艺术表现上的差异性。4.美在生动的造型。不管是人物还是动物,追求的不仅是活灵活现,更是一种不同于现实世界的生动性。5.美在精致的装饰。适应性是其主要特征,一种是有主题的图像;另一种是纯粹装饰意义的图案。两者有时融为一体,有时互为补充。6.美在变化的雕刻。有阴线刻、凹面刻、减地平面阴刻、浅浮雕、高浮雕及透雕等多种方法,有的甚至是多种技法混用。7.美在耐看的细节。丰富的细节使得画像不仅耐看,而且还耐人寻味。8.美在不同的地域。汉代画像在不同的地区有着不同的表现,多样的地域风格是汉画艺术审美的重要方面。9.美在不受拘束的自由。超脱法度、不合规矩的自由表现,在构图、造型、表现、刻制等多方面,共同表现出了自由的艺术追求。

对于汉代绘画的认识,除大量的画像石和画像砖外,还需要再从战国以来的壁画来看。除帛画外,汉代墓室遗存有丰富的壁画,具有代表性的有西汉中期洛阳的卜千秋墓壁画、洛阳烧沟61号墓壁画,东汉末年和林格尔墓壁画等。

汉代,日月、龙虎、瑞兽图,扬中市汉文化博物馆藏

卜千秋墓墓顶平脊上有一幅完美的“卜千秋夫妇升仙图”,长4.51米,宽0.31米。在13块砖上,从前至后依次画有女娲、月亮、持节方士、二肖龙、双枭羊、朱雀、白虎、仙女、奔兔、猎犬、蟾蜍、卜千秋夫妇(男乘龙蛇,女乘三头凤)、伏羲、太阳、黄蛇等。它与马王堆汉墓帛画在内容和观念上基本相似,所不同的一是帛画为竖幅,壁画为横幅,二是帛画上只有日月,而壁画上有伏羲、女娲和日月,表明了伏羲、女娲与日月的关系,由此说明了汉代神仙思想影响了图像表达,出现了具有时代特征的变化,有了人首蛇身的代表性主神——伏羲、女娲。升仙图在墓顶上展开了一个完整的神仙系统,这正是汉代人的信仰之所在,同时也完善了汉代神仙画像的基本形式,这些也可以从大量的画像石、画像砖中得到印证。洛阳烧沟61号墓壁画的“日月星云图”是少见的极具特色的天象图。在墓顶平脊前后长3.5米、宽0.55米的12块砖上,画有太阳、北斗、王帝座、贯索、毕宿、心宿、鬼宿、月亮、虚宿、河鼓、右旗、织女、柳宿、叁星。它与“卜千秋夫妇升仙图”处于墓室的相同位置,都与汉代人“升天”“升仙”的思想观念联系在一起,虽然表现方式不同,但都是出于对“升天”“升仙”的渴望和追求。汉画中对于天象的表现是多方面的,其中有表现自先秦以来就有的二十八星宿,如西安交通大学内的西汉墓壁画中的“天象图”,上部以仙鹤、祥云和日月星辰图案为主,绘有二十八星宿及代表四方的青龙、白虎、朱雀、玄武,线条流畅的彩云间绘有一组组姿态各异的仙鹤。

汉代,彩绘画像砖,山东临沂博物馆藏

虽然死后升天的思想最迟在战国时期就已经形成,但秦始皇在世时迷恋长生不死之术,希望能获得“不死之药”,以求“长生不老”,并自诩为“神仙真人”,应该说,汉代绘画中出现的神仙思想和秦始皇有着紧密的关联。因为现在还少有秦代壁画的实物资料,依托于器物上的绘画,时代特征也不明显,因此,难以看到秦始皇的神仙思想在绘画上的表现,但汉画中诸如玉兔捣药等图像,都表明了求“不死之药”以及升仙思想与秦始皇有关联。审视从楚国墓葬中的帛画到汉代墓葬中的壁画,加上超大规模的秦始皇陵兵马俑,相信在秦代墓葬中应该存在有规模和水平的绘画,或许未来新的发现会有与秦始皇升仙思想相关的图像表现。在秦始皇建立大一统王朝的15年间,咸阳的秦宫遗址3号殿长廊残存的壁画就有一支由七辆马车组成的行进队列,而另一处残存的壁画则有宫女形象。虽然这仅是现在能够看到的秦代绘画的一小部分,但那种雄浑的气势却是一个时代的写照。

内蒙古和林格尔汉墓壁画以表现墓主人的生平事迹为特色,不像中原地区以神仙思想为主。东汉时期管理北方乌桓、鲜卑等少数民族事务的护乌桓校尉,其“举孝廉”至“使持节”“护乌桓校尉”的全部仕宦经历,都反映到墓室的壁、顶及甬道两侧的图像上。其中有墓主人,有与墓主人仕宦相关的繁阳、宁城、离石、武城等府县城市,有与墓主人生活相关的官署、幕府、坞壁、庄园、门阙、楼阁等各种建筑,有与墓主人宦迹相关的出行、仪仗、饮宴、迎宾、百戏、庖厨等生活画面,有墓主人亲历的农耕、放牧、蚕桑、渔猎等劳动场景……中室还绘有与墓主人思想、精神、文化相关的古圣先贤、烈士豪杰、神话传说等。其中的《汉使持节护乌桓校尉出行图》在墓前室环绕一周,六任官职的出行各自独立却又相互联系,数百人骑和数十车驾的内容统一在一个画面之中,气势宏大。《过居庸关图》是墓主人经居庸关前往草原的记录,构图简洁,线条简练。《舞乐百戏图》表现的是墓主宴请宾客时边饮酒边观看乐舞杂耍的情形。表演场地的中央是一面建鼓,两侧各有一执桴擂击者,左边是伴奏的乐队。弄丸、飞剑、舞轮、倒提等各项杂技,尽显其中。

汉代墓室中的画像石、画像砖上大量出现的车马、仪仗等图像,是汉画的常规题材,与马王堆3号墓棺房中悬挂的帛画上所绘上百人、马及数十辆车组成的《车马仪仗图》一样,都表现了墓主人生前的威严和气派。《车马仪仗图》中的建鼓元素同样出现在汉画中,表现出一脉相承的车马出行图式。与人们生活息息相关的庖厨和宴饮,在汉画中普遍出现,也是把现世享乐带到未知的地下世界之中。另外,大量存在于墓葬明器中的陶灶、陶楼,迷恋享乐的表现,构成了汉代墓葬中特别的内容。不管经历、身份、权力、威仪、财富、信仰等有何不同,都反映了生者对于逝者的尊敬和安慰,这是汉代绘画及其他艺术形式承担的重要的历史使命。

汉代绘画从马王堆T形帛画开始,已经表现出高超而缜密的构图水平,及至汉代画像石,这一时期特有的构图方式,能够囊括复杂的内容,展现阔大的场景,表现丰富的想象力,反映深邃的思想。从天上到人间,从现世到地下,都集中到一个墓室之中。河南新密的打虎亭汉墓、山东沂南的北寨汉墓、江苏徐州的白集汉墓等,以其保存完整的形态显现出一个系统的墓室格局,并在图像所处的位置标示出图像之外在整体中的意义。从造型上来看,马王堆3号墓出土的漆奁中的帛画《导引图》,其造型之生动可以说是这一时期的代表。虽然这种具有标本性质的绘画只是人物单体的表现,但造型上的“引体令柔”的形神关系,表明了汉代绘画已经达到成熟的境界,在形式上的工笔彩绘画法应该给予东晋顾恺之及其之后工笔重彩人物画启示。

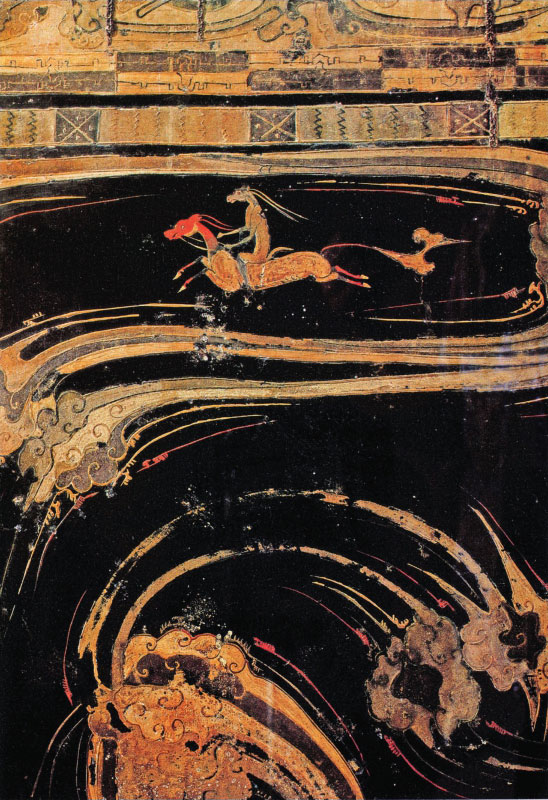

西汉,车马仪仗图(局部),1973年湖南长沙马王堆3号汉墓出土,纵219厘米,横99厘米,湖南省博物馆藏

西汉,漆棺彩绘山鹿图,1972年湖南长沙马王堆1号汉墓出土,木胎漆绘,纵53厘米,横69厘米,湖南省博物馆藏