二

顾恺之与魏晋美学

随着“黄巾之乱”到群雄割据,公元220年曹魏立而东汉亡,中国历史进入三国时期。在经历了汉代艺术的高峰之后,中国艺术史又翻开了新的一页。新的社会带来了新的艺术风貌。从战国到汉代形成的艺术传统,尤其是与墓葬相关的画像石、画像砖艺术,到了魏晋,延展到了远在西北的十六国酒泉丁家闸墓以及其他魏晋墓室之中。酒泉的墓葬中,在一块砖内表现画面,这类画像砖不仅承续了汉代艺术综合性的内容,而且逐步衍生出新的地方风格,进而反映了那个时代的审美趣味。汉代流行的模印画像砖或花纹砖,后来逐渐脱离了这一提供图样的初始方式,发展为以直接绘画来表现内容。这不仅是省去模印的过程,更是以一种新的方式表现出时代和地方的特色,成为这一时期见证传承又具创造性的代表。

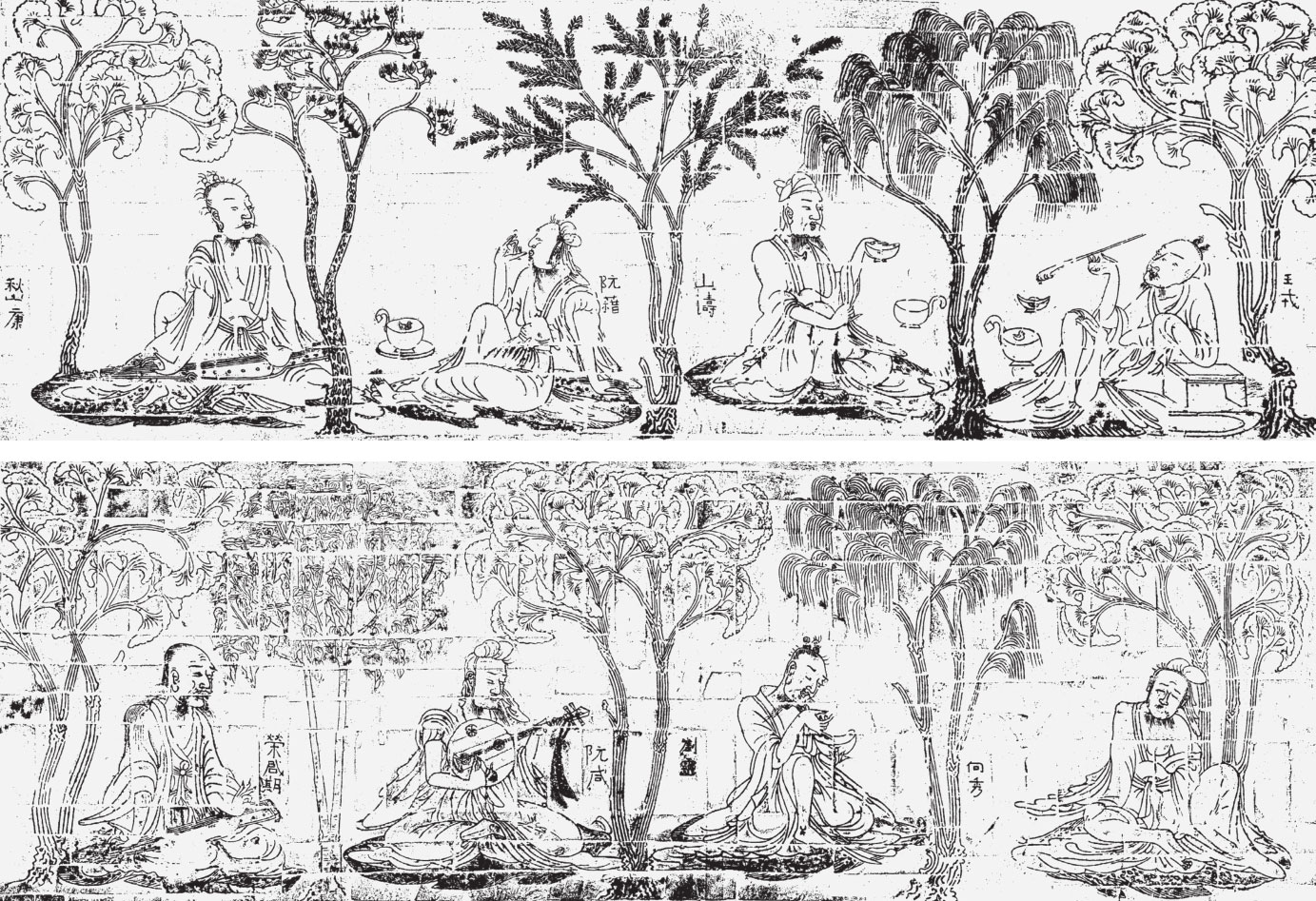

1960年4月的一天,在南京西善桥钢铁厂施工工地上发现了一座古墓,出土了国家一级文物“竹林七贤与荣启期”砖印壁画。据统计,江苏地区发现多座有“竹林七贤与荣启期”砖画的南朝墓,包括南京西善桥宫山南朝墓、丹阳胡桥鹤仙坳南朝墓、丹阳建山金家村南朝墓、丹阳胡桥吴家村南朝墓等,其中以南京西善桥宫山南朝墓中的“竹林七贤与荣启期”砖画保存最为完好。《文物》1960年Z1期发表了罗宗真执笔的发掘报告《南京西善桥南朝墓及其砖刻壁画》,首次介绍和考证了这幅具有重要历史和艺术价值的模印砖画,特别指出“这在南京地区六朝墓中尚属初次发现”。这也是迄今所发现的最早的魏晋人物画实物,具备与后世出现的横卷画有直接关联的形制。“竹林七贤与荣启期”砖画的出土填补了魏晋人物画实物的空白,弥补了顾恺之存世作品为后世摹本而无原作的遗憾,同时也印证了唐代张彦远《历代名画记》以及其后的画史著录中对这一时期的著名画家顾恺之、陆探微画风的描述。魏晋南北朝的绘画史当由此而展开。

魏晋,洗烫家禽图,砖画墨彩,纵16厘米,横35厘米,甘肃省博物馆藏

魏晋,出行图(局部),泥底墨彩,纵36厘米,横120厘米,甘肃省博物馆藏

魏晋,进食图,砖质墨彩,纵17厘米,横17厘米,嘉峪关市文物管理所藏

魏晋,猎兔图,砖质墨彩,纵16.5厘米,横33.5厘米,嘉峪关市文物管理所藏

南朝,竹林七贤与荣启期砖画,江苏南京西善桥宫山大墓出土,高78厘米,长242.5厘米,南京博物院藏

从道法结合到玄学蔓延,再到佛教流行;从扬弃名法思想,到转而批评儒法之士,再到玄学思潮的极端发展,以及玄佛合流趋向的出现,三国两晋南北朝在继承与发展、创立与融合的历史过程中,极大地促进了各类文艺繁荣,也使绘画出现了新的面貌。这是一个在政治、宗教、哲学、思想上异常活跃的时期,多元的冲突所派生出来的玄学,加剧了对传统儒学的颠覆,因此,就能够在社会中延续荣启期或更早的隐士以来的文脉和传统,出现了“七贤”群体。一方面,他们“若高逸之士,虽在布衣,有傲然之色”,魏晋名士这一群体崇尚玄虚的消极心态,以“放达”来避世,蔑视“名教”礼法,形成了对社会的最大冲击。另一方面,他们转而向往远离尘嚣的自然,游于林下,鼓琴纵酒,放荡不羁,成为后世文人避世的典范。因此,他们在社会的顶层取代了汉代所表彰的在征战中九死一生像霍去病那样的功勋。

竹林七贤与荣启期砖画(局部),南京博物院藏

目前在江苏南京和丹阳两地的南朝墓葬中共发现多处“竹林七贤与荣启期”模印砖画,其墓主人均为南齐显贵,有齐景帝萧道生、齐宣帝萧承、齐高帝萧道成等。其等级之高可以说明此题材的绘画与帝王以及南朝上流社会的关系,也说明这一题材在南朝帝王墓室中的出现并不是孤立的。把生在孔子时代、见过孔子的荣启期与“七贤”并列图绘,则可以说明这一时期的主流价值观已经把士人放到了重要的地位,并对其源流做了基本的具有历史传承的表述。那么,它就不是一般性的“高士图”,已经有别于楚先王庙和公卿祠堂以及汉代南宫云台和麒麟阁壁画中的表现。从天地到家国,从忠孝到烈勋,其功用也不是“留乎形容,式昭盛德之事,具其成败,以传既往之踪”。这是到了三国两晋南北朝时期绘画的历史性变化,也是这一时期绘画所表现出的明显不同于汉代的时代特点。

中国古代绘画至迟在汉代就已经形成“成教化,助人伦”的传统。在汉代墓室画像中可见“孔子见老子”“泗水捞鼎”“胡汉战争”等传世的重大题材,都表现了与政权相联系的建功立业观念和文化传承,体现出社会上层的核心价值观。汉代艺术所建构的雄浑沉厚的气局,呼应了社会所需求的核心价值观。在主流之外,春秋时期就有自得其乐的“高士”荣启期,孔子游泰山时曾与之相见,他在政治上失意之后,在郊野“鹿裘带索、鼓琴而歌”。他所代表的是从失意到知足自乐的隐士模式,构成了中国知识分子家国情怀的两种不同的表达方式——“入而不出”与“往而不返”。这又可以联系到更早的尧、舜为帝的时代,“许由洗耳”讲述的就是中国古代弃官不就而归隐山林的高士故事,可见这一范本由来已久。南朝以嵇康为代表的“七贤”群体,“采薇山阿,散发岩岫”“永啸长吟,颐性养寿”“目送归鸿,手挥五弦”“俯仰自得,游心太玄”,成了千古以来中国知识分子的一种理想状态,尽管世代读书人依然为了仕途而奋发努力,“恬静无欲,自在适意”,依然是文人的理想情怀。在这一社会阶层中,与进取同等重要的是退隐,进之后的退就是隐,与进平行的也是隐。隐同样可以得到社会的尊重,得到文化的认同,像陶渊明那样,千古传颂。这就是竹林七贤与荣启期的社会意义。他们不是朝廷认同的忠孝、烈勋,因此,其形象也有别于汉代忠孝、烈勋画像中的气宇轩昂。“竹林七贤与荣启期”中的“七贤”,个个都是坐姿散漫,赤脚露腿,解衣般礴,而稍有不同的荣启期则是盘腿端坐,表现出了孔子时代的特点,与“竹林七贤”相较,显现出了差异。将他们放在一起描绘,并通过这种细微的差距,表现出士人阶层的新变化。

竹林七贤与荣启期砖画(拓本),南京博物院藏

从春秋时期的荣启期到魏晋时期的“七贤”,表现了社会所认同的历史发展中的高士这一群体一脉相承的变化过程,不管是荣启期还是“七贤”,在南朝时期都已经成了一种符号。因此,在同一个墓室中用壁画的方式来表现这一历史的聚合,实际上是一部图像化的高士发展史,这是南朝模印砖画的重要价值所在。将荣启期添加到“七贤”的行列之中,是为了画面的对应与平衡——这一源于发掘报告的论断,只是从绘画形式上来认识这幅作品,此说甚至有荣启期是为凑数之嫌,严重低估了它不同于一般“高士图”的艺术价值。

“七贤”里有做官的,也有弃官的,但都不为礼法所束缚,表现出了强烈的个性。而“嗜酒能啸”大致是他们的共同特征之一。最早将阮籍、嵇康、山涛、向秀、阮咸、王戎、刘伶这七人合称为“七贤”的,是东晋孙盛的《魏氏春秋》,因为这七人曾一起在河内山阳(今河南修武)居住,有“林下之游”的美谈。据专家考证,时间大致在三国曹魏齐王曹芳的正始中期到正始十年(249年)的那四五年间。尽管后人对“七贤”评价不一,但对“七贤”以嵇康为首几无异议。可是,如果问嵇康,他可能不会同意。因为他写了《与山巨源绝交书》:“今但愿守陋巷,教养子孙;时与亲旧叙离阔,陈说平生。浊酒一杯,弹琴一曲,志愿毕矣。足下若嬲之不置,不过欲为官得人,以益时用耳。足下旧知吾潦倒粗疏,不切事情,自惟亦皆不如今日之贤能也。若以俗人皆喜荣华,独能离之,以此为快……若趣欲共登王途,期于相致,时为欢益,一旦迫之,必发其狂疾……其意如此,既以解足下,并以为别。”嵇康表明“道不同不相为谋”,显然是不愿意待在这个群体里,“一旦迫之”,他真的“必发其狂疾”。或许是限于当时的传播能力,最早在《魏氏春秋》中使用“七贤”之称的东晋人孙盛可能还没有看到嵇康的《与山巨源绝交书》,就将他们拉进了一个群里,他所依据的还是传说中的当年七人“林下之游”。而绘画中的“七贤”,早在顾恺之的《魏晋胜流画赞》论魏晋两代名画家卫协、戴逵等所作的21幅作品中就有:“唯嵇生一像欲佳,其余虽不妙合,以比前诸竹林之画,莫能及者。”

嵇康是曹魏时期的思想家,也是“七贤”的代表人物。“老子、庄周,吾之师也”,是嵇康的明确表述,他“学养生之术,方外荣华,去滋味,游心于寂寞,以无为为贵”,主张“越名教而任自然”。嵇康的个性中既有“意趣疏远,心性放达”,又有“刚肠疾恶,轻肆直言,遇事便发”。而在诸多细节上也有别于常人,“性复疏懒,筋驽肉缓,头面常一月十五日不洗,不大闷痒,不能沐也。每常小便而忍不起,令胞中略转乃起耳。又纵逸来久,情意傲散,简与礼相背,懒与慢相成”。“竹林七贤与荣启期”砖画中所表现的嵇康席坐抚琴,气宇轩昂,有目送归鸿的神闲气清,还有与礼法相违背的懒散与傲慢。这一形象的刻画,很容易让人想到他在生命最后的时刻,索琴弹奏一曲《广陵散》而就义的凛然,他以此方式面对临刑前为其求情的三千太学生,不愧为一个时代的精神领袖。嵇康有着多方面的才华,其草书“精光照人,气格凌云”,“如抱琴半醉,酣歌高眠,又若众鸟时集,群乌乍散”。张彦远《历代名画记》记载有嵇康的《狮子搏象图》《巢由图》,并将其与顾恺之、戴逵等同列为名书画家。虽然今天没有嵇康的书画作品传世,但从顾恺之、王羲之的作品中,就能够知道其书画的大致状况。

竹林七贤与荣启期砖画(拓本局部,嵇康)

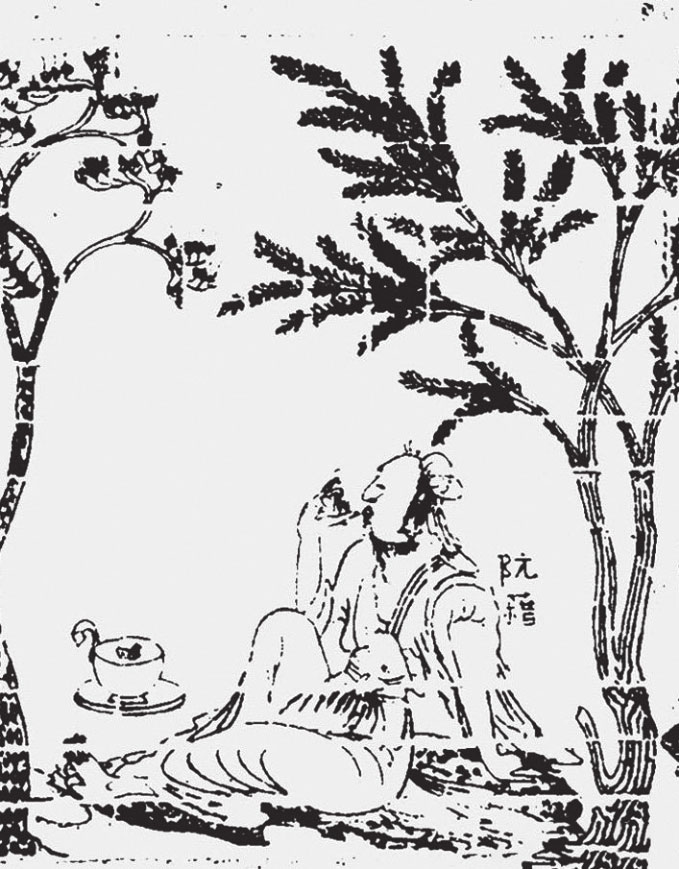

竹林七贤与荣启期砖画(拓本局部,阮籍)

最早关于“七贤”的记载并无“竹林”之说,“竹林”应是后人为“七贤”增加的名士包装。专门记载东汉后期到晋宋间名士言行与逸事的《世说新语》中有“任诞”,“常集于竹林之下,肆意酣畅”之说,说明时人中确有名士集于竹林之下者,但非“七贤”。在“七贤”的前面冠以“竹林”二字,应该是后人创立的一个更标准的隐士形象。唐代画家孙位的《高逸图》,其构图方式与模印砖画一脉相承,所绘四位高士中每位高士之间的间隔用的是蕉石树木,而不是竹子,可见,绘画中的“竹林”与“七贤”的结合应该是在唐代以后。模印砖画所表现的“林下”符合历史的记载,因此,该画的准确名称应是《林下七贤与荣启期》或《七贤与荣启期》。

位列南京西善桥宫山南朝墓墓室两侧的壁画各长约2.4米,高约0.8米,距底0.5米。画面中的人物高度大致在9块砖的尺寸之内。南壁自外而内分别为嵇康、阮籍、山涛、王戎;北壁自外而内分别为向秀、刘伶、阮咸、荣启期。他们之间以银杏、松、槐、柳等树木相隔,呈现出林下排排坐的状态。经考证,该墓的主人可能是南朝宋前废帝刘子业(449—466年),墓建成于景和元年(465年);或后废帝苍梧王刘昱(463—477年),墓可能建成于元徽五年(477年)。虽然在汉代画像石中就有以线条为主的线刻画,一般幅面较小,但更接近于后世卷轴画的,则以“林下七贤”砖画为标志、为代表,这就是其重要的历史价值和艺术价值所在。对于其作者的推论一直是学界的兴趣所在。一说是顾恺之(约345—409年),论者以为模印砖画的人物造型生动,线条飘逸,非一般画工所能为。更重要的是顾恺之“画圣”的名气,似乎只有他才能契合这幅作品。但是,墓主人出生之前,顾恺之已经不在世上,也可能是其传人用顾恺之的笔法作此画。另一说是与顾恺之并称的陆探微(?—约485年),从时间上看应该与墓主人生卒年契合。可是,今天没有发现与陆探微相关的画迹对照,而从记载来看,《历代名画记》对陆探微语焉不详,谢赫的《古画品录》论陆探微的画:“穷理尽性,事绝言象。包前孕后,古今独立,非复激扬所能称赞。但价重之极乎上上品之外,无他寄言,故屈标第一等。”“虽画有‘六法’,罕能尽该。而自古及今,各善一节……惟陆探微、卫协备该之矣。”因此,也不能说明画作与陆探微之间的必然联系,而论者推断的依据大概也是出于陆探微当时的名气。

魏晋南北朝是中国绘画史的转折期,史无前例地创立了审美标准,并为后世所范。嵇康有《赠秀才入军》,其十四云:

息徒兰圃,秣马华山。

流

平皋,垂纶长川。

平皋,垂纶长川。

目送归鸿,手挥五弦。

俯仰自得,游心太玄。

嘉彼钓叟,得鱼忘筌。

郢人逝矣,谁与尽言?

嵇康诗中所言“目送归鸿,手挥五弦”,正是模印画像砖壁画中他的形象。顾恺之将这种“目送”与“手挥”的内在逻辑关系总结为形神理论,而这一“易”一“难”是六朝美学中的核心问题,建构了影响后世的中国绘画品评体系的一个重要准则。

魏晋时期,中国绘画经历了从战国到秦汉的高度发展,各方面趋于成熟,春秋诸子百家的思想深刻影响了这一时期,为后世所范的艺术标准也在这一时期得以建立。尽管后世将顾恺之尊称为“画圣”,但唐代张彦远在其重要的画史著作《历代名画记》中,仅将他列为第三品,其上有陆探微、曹不兴等一品五人,顾骏之等二品三人。这是一个值得研究的绘画品评问题,需要以历史的眼光看待艺术价值的判断。张彦远之所以轻视顾恺之,极有可能是因为其“迹不逮意,声过其实”。到了张彦远所处的唐代,顾恺之声名早已远播。《世说新语》中也有一些关于顾恺之的记载,如谢安深重顾恺之画,以为“有苍生来所无”。谢安是东晋政治家,多才多艺,擅行书,通音乐,得到他如此赞誉,可见顾恺之生前就有很高的社会名望。由此来看,张彦远所论并不囿于前人,也不随于今人,他将顾恺之列于第三品,可能是在他看来顾恺之“迹不逮意”。

“迹不逮意”是一句相对抽象的评论,它指的是顾恺之的形神关系说。传说中,顾恺之画人像或数年不点睛,人问其故,他说:“四体妍蚩,本无阙少于妙处,传神写照,正在阿堵中。”在南京瓦官寺画壁画的过程中,顾恺之闭门画维摩诘像,一月不点睛,直到结束时才开门招人来观其“开光点眼”。维摩诘像“光照一寺”,不仅获得了募捐,还使顾恺之从此声名大噪。三百年后,杜甫还在诗中云:“看画曾饥渴,追踪恨淼茫。虎头金粟影,神妙独难忘。”足见顾恺之影响之深远。令杜甫难忘的顾恺之画的“神妙”,正是世之所传的画中神话。

顾恺之认为:“凡画,人最难,次山水,次狗马,台榭一定器耳,难成而易好,不待迁想妙得也。”画人之所以难,是因为画人除了形之外还有神的问题,所以,“以形写神”就成了中国绘画千古不移的至理名言,而“通神”则成为建立于形之上的绘画理想和品评标准。顾恺之在《论画》中说:“像各异迹,皆令新迹弥旧本,若长短刚软,深浅广狭,与点睛之节,上下大小厚薄有一毫小失,则神气与之俱变矣。”这是中国绘画史上第一次简明而精辟地阐述了形神关系。在各有差异的形象中,长短刚软,深浅广狭,若有一点点小小的失误,那人的神气则随之而变,其中“点睛”是一个重要的环节。形是绘画的基础,如果没有形的基础,那就有可能“迹不逮意”。然而,绘画中的形只是基础。“以形写神而空其实对,荃生之用乖,传神之趋失矣。空其实对则大失,对而不正则小失,不可不察也。一像之明昧,不若悟对之通神也。”顾恺之在理论和实践两方面都印证了形和神的关系,并拓展了从荀子以来“形具而神生”的思想(《荀子·天论》),又与同时代葛洪的“形须神而立”(《抱朴子·内篇·至理》)相呼应,“夫有因无而生焉,形须神而立焉。有者,无之宫也。形者,神之宅也。故譬之于堤,堤坏则水不留矣。方之于烛,烛糜则火不居矣。身(一作形)劳则神散……”嵇康也在《养生论》中谈及“精神之于形骸”“神躁于中,而形丧于外”“君子知形恃神以立,神须形以存”“形神相亲,表里俱济”等观点。在那个普遍认为“神仙可以学得,不死可以力致”的年代,像嵇康、葛洪那样探讨“导养得理,以尽性命”而表现在人的本体的形神上,与顾恺之绘画传神“在阿堵中”一样,都表现了时代风气。顾恺之具体到点睛之上的“通神”,显然更加明确了这种形神关系。

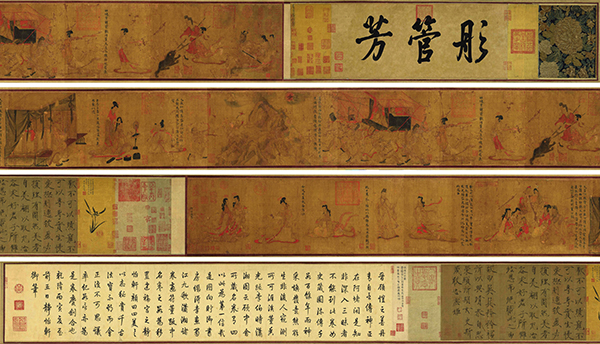

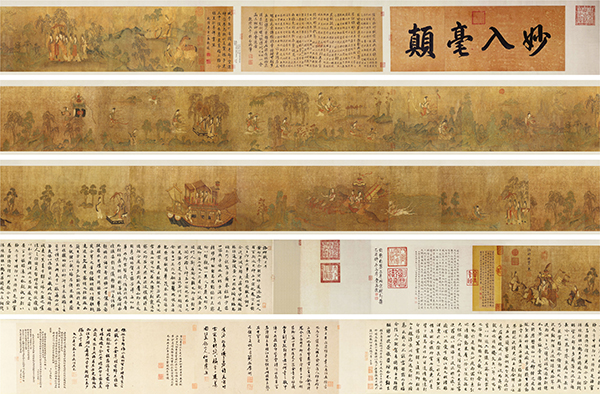

顾恺之,女史箴图(唐摹本),绢本设色,纵24.8厘米,横348.2厘米,大英博物馆藏

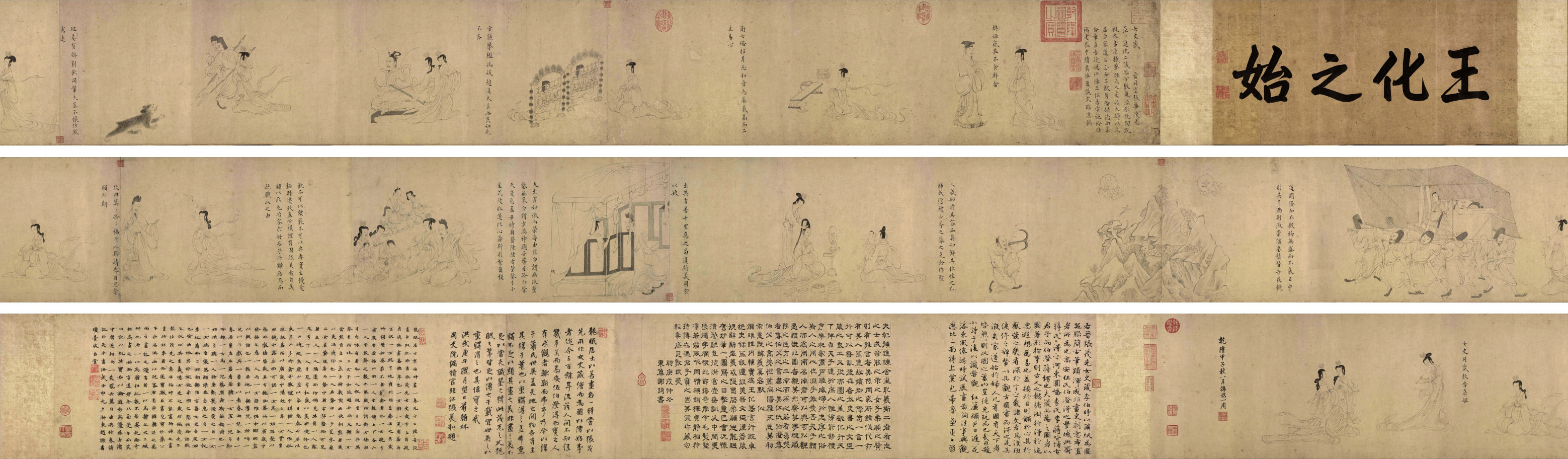

顾恺之,女史箴图(宋摹本),纸本墨笔,纵27.9 厘米,横601 厘米,故宫博物院藏

值得庆幸的是,今天对顾恺之的认识没有停留在画史的著录中。陈列在大英博物馆的顾恺之《女史箴图》(唐摹本),是我们解读顾恺之画论的重要资料,如果没有它的存在,我们的认识就只能停留在文字所构成的著录上。《女史箴图》与南京博物院的“七贤与荣启期”砖画相互辉映了六朝绘画的盛世,不仅对于认识顾恺之,而且对于认识那个时代的绘画与美学都具有极其重要的意义。顾恺之的传世作品还有《洛神赋图》《列女仁智图》《斫琴图》,但公认《女史箴图》最具代表性。这件被认为是唐代摹本的名作依据西晋张华的《女史箴》一文而作,原有12段,现仅存9段,自“冯媛挡熊”至“女史司箴敢告庶姬”,绢本设色。此画原藏于清内府,1900年八国联军入北京后被英军掠走,并由此衍生出许多故事。此画在重新装裱时被截为两段,又截去了所有题跋。在大英博物馆展出时,还同时展出了后世添加的部分,以及与之本没有关联的乾隆朝邹一桂所作《松竹石泉图》。《女史箴图》另有宋代纸质摹本藏于故宫博物院,并多出樊姬、卫女两段。

顾恺之,女史箴图(唐摹本,局部),大英博物馆藏

从整体布局上看,《女史箴图》和“七贤与荣启期”砖画都表现出了中国古代横卷绘画的早期状态。它们所表现的都不是一个完整的叙事内容,而是由相互关联的多个内容组合而成,因此,彼此之间的衔接就需要特别处理。“七贤与荣启期”砖画用的是树木,《女史箴图》用的是题跋。《女史箴图》的处理方法,既表现出了它与张华的箴文之间的关系,同时,也连接了汉代以来绘画榜题的传统,还下启了中国卷轴画题跋的形成与发展。从内容上看,《女史箴图》依然是出于“成教化,助人伦”的功用目的,它以男权社会中的女性道德为规范,表现了不同身份的妇女形象,其规劝、镜鉴、反省的意义,通过与故事相关的形象来表达,以实现其教育妇女尊崇妇德的目的。起首画汉元帝率宫人看斗兽,那是在建昭元年(公元前38年)。其间有一黑熊突然跃出围栏,直逼汉元帝,在座的“左右贵人傅昭仪等皆惊走”,唯有冯媛挺身护主。待左右侍从杀了熊之后,汉元帝问冯媛:“人人恐惧,你为什么上前阻挡熊?”冯媛说:“猛兽凶性发作,只要抓着一个人,就会停止攻击,我恐怕它直扑陛下,所以以身阻挡它。”汉元帝感激惊叹,对冯媛倍加敬重。此事记载在《汉书·卷九十七下·外戚传第六十七下》。画卷中的冯婕妤身材苗条,长带宽衣,面对眼前的黑熊毫无惧色。那两个侍从手执武器,其一张口大声呵斥,其一用力刺向黑熊,均面露惊慌神态,其他宫女也是惊慌失措,与冯婕妤形成了鲜明的对照,更突出了冯婕妤的勇敢。顾恺之在这一段中,生动形象地表现了人物的不同形象和性格。第二段画班婕妤辞谢与汉成帝同辇,防微虑远。第三段画“道罔隆而不杀,物无盛而不衰;日中则昃,月满则微;崇犹尘积,替若骇机”。第四段画“人咸知饰其容,而莫知饰其性”。第五段画“出其言善,千里应之”。第六段画的是夫妻二人并肩端坐,对面一妇女怀抱孩子,孩子手中正在玩一个圆球,另有一个孩子在地上爬着回头观望。旁边的一个妇女正在给面前的小孩梳小辫,而孩子挣扎不肯梳。其上有一中年人端坐读书,两旁有两个少女也一同观看,像是在听中年人讲解书的内容。全段描写人物众多,但表情各异,丰富多彩。这正是“鉴于小星,戒彼攸遂。比心《螽斯》,则繁尔类”的形象体现。第七段画一前一后男女两人。男子回身做摆手相拒之状,女子便停了下来,做出一种扪心自问的姿态。这段是用来表示“欢不可以渎,宠不可以专”。第八段画一低头沉思、端坐的女子,表现了“翼翼矜矜,福所以兴。靖恭自思,荣显所期”的箴文内容。第九段画“女史司箴,敢告庶姬”,共有三女子,女史官独自站立,右手执笔,左手拿着记载王后嫔妃礼仪的典籍,其对面两女子或许正在谈论女史宣读的箴言。

顾恺之,女史箴图(唐摹本,局部),大英博物馆藏

不管中西,围绕画家往往会有很多故事,也有很多传说,而顾恺之是在中国绘画史上流传至今话题极多的一位著名画家。顾恺之生前就为人们所津津乐道,而画史上的传布更是千年不息。关于顾恺之的传说对今天的艺术家仍然有很多的启示。比如说顾恺之对艺术的“痴”,这个“痴”不仅是一般的痴迷,还表现在他对艺术的尊重和敬畏、坚持与恪守。今天看顾恺之的“痴”,有很多可资借鉴的方面。顾恺之的《女史箴图》可谓一部非常特别的教科书,教导“见善足以戒恶,见恶足以思贤。留乎形容,式昭盛德之事,具其成败,以传既往之踪”。古代人如何传播自己所认同的价值观?绘画就是方式之一,让人们看了画之后能够一目了然地知道自己该如何去做。在中国古代,人们没有更多的渠道获得信息,抱着那些承载文字、知识、教诲的竹简到处行走更是十分不便,所以,他们通过公共空间中的壁画,或者是东晋时期通过流行的卷轴画来实现传播与教化。古代人确立了一些价值观,以此来约束自己及他人的言行。《女史箴图》中的一些内容在今天还是有积极意义的。比如说“家道以正”“有伦”,是最基本的“物物有理,事事有宜”。而庄子所说的“八德”——有左、有右,有伦、有义,有分、有辩,有竞、有争—似乎也没有过时,反而是今天的人需要补课的。

顾恺之,女史箴图(唐摹本,局部),大英博物馆藏

关于顾恺之的《女史箴图》,还有很多故事。这好像是名画共同的特点。现今分处海峡两岸的黄公望的《富春山居图》,弄出了“焚画殉葬”的故事而成为历史疑案。顾恺之的《女史箴图》原来收藏于紫禁城的建福宫花园内,慈禧太后因为宝爱之而将其转藏于颐和园。1900年,八国联军侵华,驻颐和园的英军第一孟加拉骑兵团的约翰逊上尉将《女史箴图》掠走。这个实在没有太多知识的上尉在1902年回到伦敦后,因为看中了画轴上的玉扣,而将《女史箴图》拿到大英博物馆请专家为玉扣估价,大英博物馆绘画部的管理员西德尼·科尔文(Sidney Colvin,1845—1927年)和他的助手劳伦斯·宾扬(Laurence Binyon,1869—1943年)看出了画的价值,以25英镑从约翰逊上尉手中购得此画。想来这位上尉在颐和园为获得这幅画费尽了心机,而出发点竟是看上了那玉扣,而不是画本身。当时的25英镑相当于现在1000多英镑,合人民币15000元左右,这一数字与举世无双、价值连城的画作相比,使这位上尉成了笑话。大英博物馆能出25英镑来买那本不值钱的玉扣,也是不容易。

顾恺之,列女仁智图(宋摹本,局部),绢本墨笔淡着色,纵25.8厘米,横417.8厘米,故宫博物院藏

在关于《女史箴图》的故事中,潜水艇和《女史箴图》的故事是最让人津津乐道的。传说英国政府为感谢中国军队在第二次世界大战期间在缅甸战场上解除了日军之围,曾有意赠送《女史箴图》或一艘潜水艇作为谢礼,中国政府在二选一的抉择中选了潜水艇。这个故事没有具体的文献支持,人们所论的焦点往往是指责民国政府选择潜水艇的决定。为什么要潜水艇而不要《女史箴图》?今天这艘潜水艇如果还在的话,可能卖废铁都没人要,而《女史箴图》在大英博物馆、在全世界都受到尊重。应该基于历史来看这一选择。如果国家不够强大,像晚清那样,就没有能力保护文物。没有国家的强大,这些价值连城的文物和艺术品,只能是流离失所,只能是无家可归,只能是任人宰割。因此,国家的强大对于国家文化的保存和弘扬,国家的强大对于文化的尊严和自信,都是至关重要的。如果国家不强大,就有八国联军的入侵;八国联军来了,所有的中国文物都可能成为被掠夺的对象。看看圆明园的遗迹大概就清楚为什么要选择潜水艇了。当时的民国政府之所以要留下潜水艇而放弃《女史箴图》,其目的非常明确。因为潜水艇对当时的国家存亡非常重要。国之不存,画能存乎?

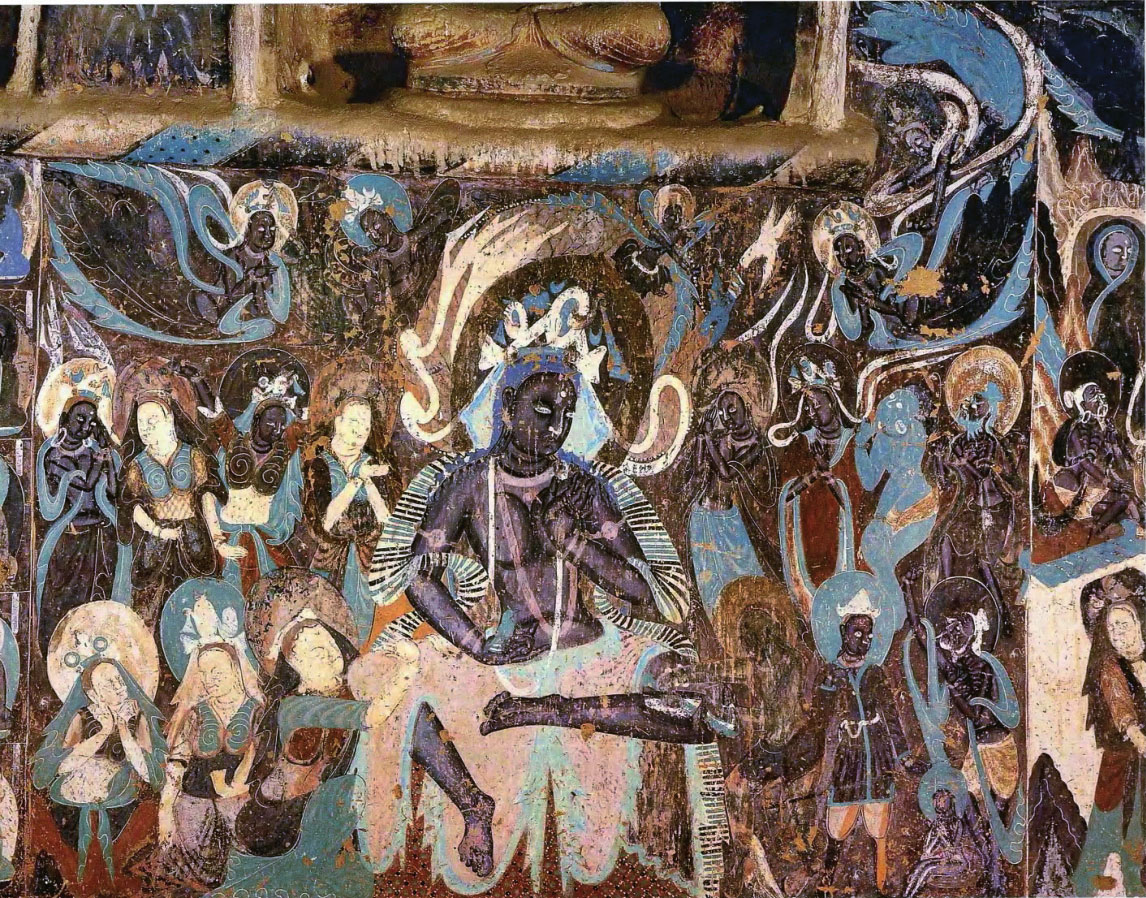

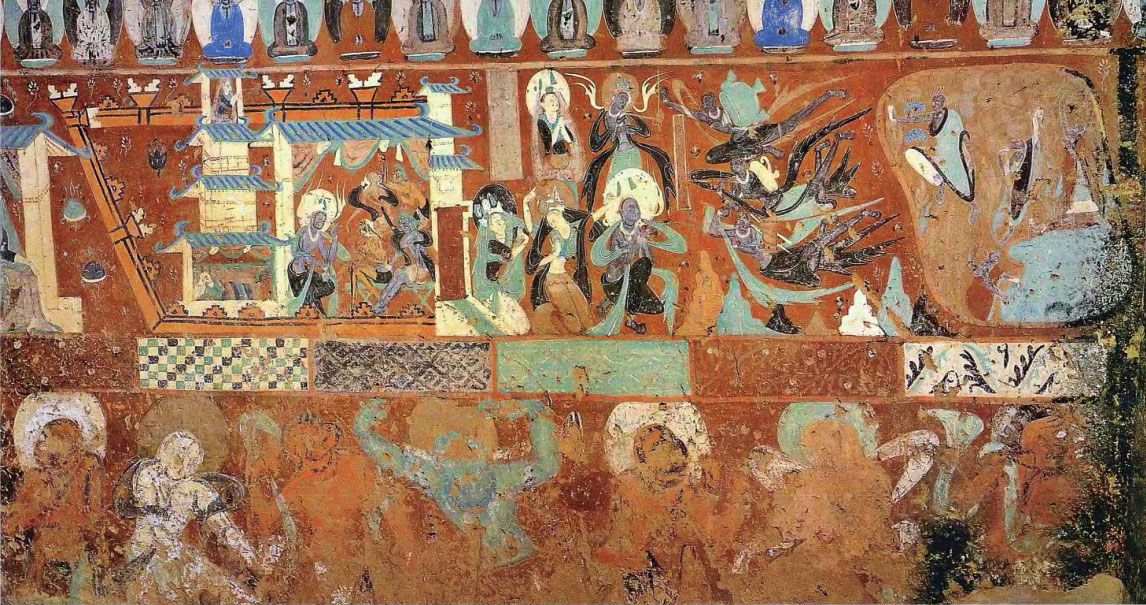

魏晋南北朝是中国绘画史的转折期,创立审美标准,并为后世所遵循。这一时期的敦煌石窟中,壁画人物造型夸张,风格强悍,线条勾勒与晕染的结合表现出了域外风格,既有时代特点,又有地域特色。

顾恺之,洛神赋图(宋摹本),绢本设色,纵27.1厘米,横572.8厘米,故宫博物院藏

尸毗王本生,莫高窟第二五四窟,北壁

须摩提女请佛故事之一,莫高窟第二五七窟,西壁