召唤

隐喻

天朗气清,碧波轻轻漾动,舒展成巨幅的蓝色丝绸,裹举着青山白云。

凌空而望,岛屿仿佛一只展翅飞翔的绿色蝴蝶——分界洲岛,位于海南岛东南海面,常年气候宜人,因其地理位置形成了特有的“分界文化”,它既是海南岛南北气候的分界线,也是陵水黎族自治县与万宁市两地的行政分界线。

一艘白色小艇泊在码头,等待着即将开始的环岛“海聊”。

登艇远望,目阔心空,海风入怀,惬意满满。天与云、与山、与水,浑然一体,海上船艇如一支笔尖,绿山渲染处,墨色仿佛未干。

俯仰天地之间,沧海一粟之感油然而生,而那些经典的词句便如浪花一般涌到眼前:

水中的青天的底子,一切事物统在上面交错,织成一篇,永是生动,永是展开,我看不见这一篇的结束。

——鲁迅《野草》

一个人可以被毁灭,但不能给打败。

——海明威《老人与海》

唯有精神吹拂泥胎,才能创造出大写的人。

——圣·埃克苏佩里《人类的大地》

…………

突然间,岛岸上的绿树间显出一幅白色石像,那是一张残破的人脸,裂缝正好从鼻梁处裂开,将人脸分为左右两半,一半清秀,一半英武。

苏童指着石像问房琪道:“这个石像,它有什么说法吗?”

房琪答道:“海底探险的时候,有人深潜,在海底看到过一个这样的石像,而后就把海底石像复刻到岸边这块石头上。我听岛上的人介绍过,说那个叫‘双面石’。其实它是一男一女两张脸,中间的裂缝是天然形成的,双面合璧成为一体,守望在山海之间。”

苏童立即想到一部电影:“对,有一部波兰电影叫《双面维罗妮卡》。”

这部电影又名《两生花》,由波兰导演基耶斯洛夫斯基执导,伊莲娜·雅各布主演。该片讲述了两个拥有同样名字的女孩彼此相互感应但命运截然不同的故事。

余华望着雕像说道:“对,导演是基耶斯洛夫斯基。”

“也叫《两生花》,电影跟这个雕像的感觉很像,说的是世界上有另一个自己。”苏童补充说道。

等游艇驶过分界洲岛的悬崖木屋时,风浪渐起,小艇也在风浪中摇动了几下,众人随着艇身晃动着,像是在跳舞。于是话题由电影说到跳舞,再由跳舞说到KTV,又由KTV说到流行歌曲,最后又说到歌曲唱法。

西川说:“有一种唱法很特别,似美声又不是美声,唱法特别,全世界哪儿都没有这个唱法,是中国人发明的。”

“民族美声,”苏童说,“简称‘民美’。”

西川道:“对,于是就有人说,咱们文学能不能也写出‘民族美声’来。”

苏童当即说道:“余华就是‘民族美声’。还有,你看贾平凹,也是典型的‘民族唱法’。”

西川又说:“但是我觉得孙犁是这个写法,他跟赵树理好像——”

“那太不一样了。赵树理就是土嘛,但是孙犁写农村从来不土。”苏童说,“孙犁他是‘淡’,你看孙犁的文字,简约。包括我们的‘山药蛋派’

,都是我们当代文学的重要流派,代表人物都是一批土生土长的山西人。”

,都是我们当代文学的重要流派,代表人物都是一批土生土长的山西人。”

房琪问道:“老师,山药蛋派有什么特别明显的特征吗?”

苏童说:“首先是乡土性。它的切口和遣词造句没有欧化的那种痕迹,口语化,平时怎么说话,他们就怎么写,甚至不是我们习惯的书面语言。他们都扎根农村写农村,写我们特有的乡土的东西。”

此时,海面波浪迭起,虽然不高,却连绵涌动着,像一排排立体的心电图。

“浪起来了,船晃得厉害。”余华说道。

苏童说:“刚才一离开码头就开始体会到一个字,叫‘涌’,那个涌动的感觉很特殊,在湖面上就没有这个感觉。”

“这就是‘洪波涌起’,我刚才写了首诗:‘瀛海喻苍茫,览空在分界。云连过岭急……’回头我把完整的诗发给你们。”西川道,“这就是有感而发。古人的诗歌创作,所谓‘兴’,意思是先言彼物,再引出所言此物,我此刻也是有感而发。”

远处蓝色的海水纷纷涌向岸边,拍打着光滑的礁石,激起一片片白色浪花,黑石银浪,渲染出一片壮观的朦胧,像是雪崩玉碎、裂帛飘絮。

房琪指着礁石道:“老师,您看,那边拍打礁石的海浪的颜色,是透明的蓝,像果冻一样,很好看。”

西川沉吟道:“海浪拍打礁石,就是一种诗意。海水跟礁石一天到晚泡在一起,但海浪打在石头上,形成一次相见,如此反复拍打,没完没了地重复相遇,这个让我觉得很有意思。”

“来到这座海岛,和老朋友、老同事在一起聊读书、聊写作的机会确实很难得。”苏童接着聊说道,“ 有时候你想读书,确实需要邀请自己一下,把自己放到一个脱离日常生活的环境中去。在这里,没有了日常的琐碎,可以面对天地,面对自己。 目之所及,似乎都能找到对文学的想象。”

余华感慨道:“与其说是被那些老朋友召唤来的,还不如说是被文学召唤来的,或是被阅读召唤来的。”

这不由得让人想到加西亚·马尔克斯在《百年孤独》中说的那句话:

就这样,人们继续在捉摸不定的现实中生活,只是一旦标签文字的意义也被遗忘,这般靠词语暂时维系的现实终将一去不返。

就在苏童他们的游艇快要靠岸时,程永新已经上了分界洲岛,走在分界书屋前的椰林里。

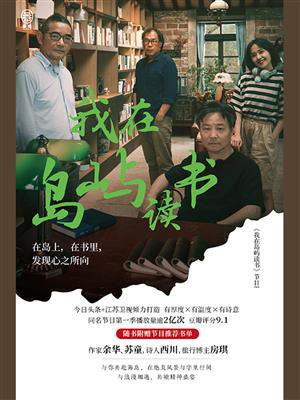

“第一次上岛,有一种新鲜感,特别边远的地方,他们对文学、对精神的那种需求,是非常大的。 在一个岛上出现这么一个书屋,它好像是我们浮躁的生活里的一个隐喻,它表示在喧嚣当中还有宁静的时刻。 ”程永新说,“我是1982年到《收获》实习,1983年正式调到那儿。我去《收获》的时候,就像进入了一个文学的圣殿。我们现在《收获》在做的事情就是坚持住老巴金这棵树,这种信念、这种理想,办中国最好的文学杂志。”

进入分界书屋,程永新翻看着架上的书籍和杂志,感慨道:“到了这个书屋,感觉很有意思,很温馨,它的创意特别好,让人兴奋,看到了那么多作家朋友的作品,还有《收获》,你就觉得生活还有一些精神性的需求在,这个是最重要的。”

正在此时,“三位岛主”回来,大家亲切握手后落座。