二

人文“礼教”中的歧误

吴宓的《文学与人生》涵容着许多精粹的思考,这些思考大多来自各路文学理论家和文学家的经验总结和思维成果,并且经过他自己的理论处理。他正面切入文学与人生的关系,则从汉密尔顿(Clayton Hamilton)的“小说是蒸馏过的人生”一语加以发挥,得出的结论是“文学是人生的精髓(essence)”,“或更确切言之”,文学是人生的呈现。 1 如何呈现呢?不同的文学样式具有不同的呈现路径,与哲学比较起来,吴宓认为:“1.哲学是汽化的人生。2.诗是蒸馏(液化)的人生。3.小说是固体化(冰)的人生(或许可译为‘冰结’)——均从各种含水的不纯物质中得来。4.戏剧是爆炸的人生。”

他的这一番议论可谓别出心裁、生动有趣。不过作为他的“文学与人生”总体观,显露的问题也不少。如果说汉密尔顿称“小说是蒸馏过的人生”已经包含了文学是人生的精髓的意思,则吴宓将诗歌、小说、戏剧等文学样式拆解开来,不仅显得有些画蛇添足或故弄玄虚的味道,而且也很难再将这些文学样式所体现的“蒸馏的人生”、“固体化的人生”和“爆炸的人生”再整合到“人生的精髓”之中。再者,小说作为“固体化的人生”,戏剧作为“爆炸的人生”,不仅令人费解,而且很不贴切,至少与“人生的精髓”这样一个总体判断极不吻合。

吴宓之所以要作这样一种曲里拐弯同时又可能让人不得要领的理论冒险,是因为他要将哲学引进人生关系的思考中。的确,在他的《文学与人生》中,哲学的关怀常常比文学的论析更为浓密。他如此界定“好的文学”与人生的关系:“好的文学作品表现出作家对人生和宇宙的整体观念,而不是他对具体的某些人和事的判断。” 2 这里他的哲学的兴趣显然胜过文学的兴趣,他的哲学视野显然盖过了文学视野。从文学的角度看,哪一部好的作品不是“对具体的某些人和事的判断”?如果一部作品就能表现出“对人生和宇宙的整体观念”,则这样的作家还需要写第二部文学作品吗?应该说好的文学作品表现的就是作家对于具体的人和事的判断,不过在这判断中深刻地寓含着他对宇宙人生的总体观念。文学的考察一般都是由具体到具体,哲学考察则始终试图脱离具体而进入整体和抽象。

白璧德的人文主义理念强化了吴宓的哲学意识,在“文学与人生”思考的过程中时时表现出对于人文主义理念的眷顾,论述中往往显得哲学含量多于文学含量。一般来说,解析与人生相关的问题或解析一定的人生关系,哲学的关怀是必要的,它是使论析走向深刻、彻底的保证。

白璧德人文主义是一个内涵相当复杂的文化哲学观念体系,与文艺复兴时代及其后流行的欧洲人文主义相呼应,强调人性的完整、发展的均衡、生活的常态和伦理的精神 3 ;但它的思想内涵比欧洲人文主义更开放,更有系统性,也更注重人生的修养和节制。白璧德认为人生“含有三种境界:一是自然的,二是人性的,三是宗教的。自然的生活,是人所不能缺少的,不应该过分扩展。人性的生活,才是我们应该时时刻刻努力保持的。宗教的生活当然是最高尚,但亦不可勉强企求”,因而人特别需要自我内心节制和宗教的调节。 4 而内心节制和宗教调节的目的并不完全是像儒家宣扬的那样为了推行“礼制”,所谓的“克己复礼”,而是为了达到更高意义上的意志自由。有人认为意志自由是白璧德哲学中的一个基本命题,因为他“喜欢反复引用约翰荪博士的话:‘所有的理论都反对意志自由,所有的经验又都趋向于它’” 5 。实际上,“白璧德将保守主义问题放置在自由秩序中” 6 ,因此不少美国学者断言,他的人文主义含有现代主义的成分,甚至“只是许多现代哲学形式的一种” 7 。

在“文学与人生”的话题上,吴宓侧重于引介白璧德人文主义中的“人生境界”说,认为人文主义不等于宗教或自然主义,更不等于人道主义,而是强调人的“个性的文化或完善” 8 。在这一点上他将人文主义与文学直接联系起来,从而非常快捷地抵达了周作人在《人的文学》中提出的“个人主义的人间本位主义”的文学观。吴宓在书中写道,“从人文主义的视角”看待文学,其要点在于:a.它是关乎人,而不是神,也不是自然的;b.它关乎每一个男人或女人个体,不是关乎人种、民族、家庭或者社会的经济的阶层等等。他注明这些观点都可以参阅周作人《人生的文学》。 9 这一段原有英文,王岷源在翻译编辑中显然误将周作人的名文《人的文学》译成《人生的文学》。其实吴宓更有错误:周作人的这一类意思固然在《人的文学》中有明显体现,但与他的发挥相对应并相接近的这番话却不是在《人的文学》(更不用说所谓《人生的文学》)中,而是在《新文学的要求》一文中。该文是1920年1月6日在北平少年学会讲演的讲稿,收入《艺术与生活》一书。原文说:“人生的文学是怎样的呢?据我的意见,可以分作两项说明:一、这文学是人性的,不是兽性的,也不是神性的。二、这文学是人类的,也是个人的;却不是种族的,国家的,乡土及家族的。”吴宓对其内容作了一些改造并有所发挥,然后径直与人文主义观念对应起来。

吴宓提出文学在尊重完善之个性的同时,须充分注意到别人的利益:每一个男人和女人的人生,无论其在社会上与道德方面多么无足轻重,都是有意义的……“吾人行动之每一步都会影响自己及他人之幸福。” 10 这种人文主义关怀与周作人《人的文学》中的“个人主义的人间本位主义”说相当吻合。周作人说:“人在人类中,正如森林中的一株树木。森林盛了,各树也都茂盛。”因此“须营一种利己而又利他,利他即是利己的生活”。这样的对比说明,吴宓从白璧德那里濡染、承继来的人文主义,从文学与人生的关系意义上说,与中国新文学家的新文化观念倡导很容易相通。作为人文主义思想的传播者,吴宓尤其是在讲论“文学与人生”这样一个宜乎通俗简单的话题时,大可不必将人文主义推向过于玄虚的哲学层次。

可吴宓就是不甘心在类似于“人的文学”这样相对通俗的层面将他的文学与人生思考完全打开。在他的心目中,人文主义不是一种时尚的观念,而是一种严肃的哲学,在人文主义意义上谈论哪怕是“文学与人生”这样一个具体的话题,都必须尽可能体现人文主义学理的严谨与深微。于是他在话题的展开中迅速避开了人间本位主义的“人的文学”命义,从人文主义的哲学理念介入文学与人生关系的解析,其基本观点也开始疏离“五四”新文化的启蒙观念,回归到人文主义的保守阵垒。

他提出过好的文学必须表述作者对于人生和宇宙的整体观,在“文学与人生”的话题上,他也试图表述自己的这种整体宇宙观。从文学的角度和创作的实践看,要求作家在一部作品中将关于人生和宇宙的整体观表述出来固然显得较为荒唐,至少较为苛刻;可从哲学学理来论证,则这样的要求包含着一种必然性:人与宇宙的人文主义哲学关系本来是那样的亲近:宇宙=神+自然,人(也)=神+自然。神是形式,是灵魂,是“一”,是理想,自然则是物质,是肉体,是“多”,是现实。“人为宇宙之具体而微者。”“人为宇宙之中心。” 11 这就意味着,表现了自己其实也就表现了人生,表现了宇宙。

人文主义的哲学让吴宓在人生和宇宙、神、自然之间的理念遨游中迅速回归到人自身,但无法就此回归到文学,因为一个作家作为人,如何在表现了自己的同时就表现了人生和宇宙,其间的途径还相当模糊,甚至从文学方法论而言根本无法寻证出这样的途径。作为文学家的吴宓也苦于在文学理论范围内无法寻证,只好仍旧在哲学思辨中完成人与宇宙的对应。于是他从“文学与人生”话题出发,走上了谈玄的路数。他将“穷则独善其身,达则兼善天下”的儒家传统在“中庸之道”、“义利之辨”的拆解中运用于人与人生、人与宇宙关系的梳理,并在文学教化的传统命题中强调“诗教”的“心灵之和谐”,列举出柏拉图、孟子、陆象山、王阳明、爱默生、穆尔等,同时认为亚里士多德、荀子、程子、朱子、马修·安诺德、白璧德等则属于“礼教”序列,“注重习惯和实践与训练”。

当把白璧德人文主义放置在“礼教”传统的链接中,他对文学之于人生的关系所作的稍显怪异的理解就能够说得通了。例如他将文学中的诗歌与小说拆解开来,中间隔以“哲学”与之进行比照,这便是他从“礼教”的立场,看出了小说与诗歌在表情达理上的巨大差异性,这种差异性之大使得他不得不将文学肢解开来。

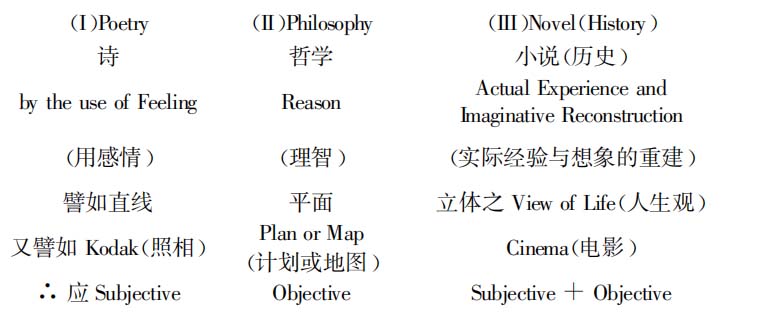

于是他整理出了这样一个文学与人生的关系表: 12

在上表中,哲学成了介乎于诗与小说中间的东西,而小说也与历史结成了近亲。这样的理解和处理,完全不顾文学自身的规律,因为文学只不过是“礼教”的一种资源。

人文主义的“礼教”立场使得吴宓在理解文学之于人生的功能作用时,作了几乎迷失文学自身的铺张扬厉。他总结出的文学的功用达10种之多:

(1)“涵养心性”(宣泄过分感情(excessive feelings)以恢复心态平衡)。(2)“培植道德”。(3)“通晓人情”(通过特殊的具体形式表现普遍人性)。(4)“谙悉世事”。(5)表现国民性。(6)增长爱国心。(7)确定政策(“文学显示国情民志,故为政策之本。知己知彼,皆赖文学”)。(8)转移风俗(“治世之音安以乐,其政和。乱世之音怨以怒,其政乖”)。(9)造成大同世界(“世界之平和,必求人心之相同。即须有同人之文化。”“文章,可化人而齐之”)。(10)促进真正文明。 13

不仅项目繁多,而且各项目内涵失去均衡,居然将“造成大同世界”这样的目标与“谙悉世事”、“通晓人情”并列起来,都交给文学去履行。即使在各项的解说中,也包含着不少谬误,如第4项“谙悉世事”中,竟然认为“留学之不必要,须购书”,认为书本可以替代一切人生体验。这样的怪论符合人文主义宁信经典、宁重模仿的思想逻辑。

吴宓从人文主义和“礼教”立场看待文学与人生的关系,设计和提出的文学问题往往都很难在文学理论的框架内加以解答,——即使有所解答,也多显露出观念的陈旧、隔膜或不得要领。例如诗本应是情感的自然抒写,可在吴宓看来,则“须分途并进,然后合观而成,方可知人生全体之真象”,方能为诗;再如说文学家不要去写问题戏剧与问题小说,这多少是有道理的,要求文学家去“促进根本德行”,“修身而后治国平天下”,就显得有些滑稽。他还认为,最好的文学作品是包孕着人生最重要最有趣的最大含量的那部分的体现 14 ,这不仅很难切合文学的实际,而且也与白璧德理论中所具有的、后来为梁实秋大为张扬的文学应表现“人生的常态”的说法大相径庭。

本着“礼教”的原则,本着人文化的要求,人文主义者一般要求文学表现常态,也自处于常态之中。一切的创新在他们看来显得冒险而多余。吴宓明显地站在“礼教”立场上接受人文主义观念,他在《文学与人生》中关于文学的认识和判断总是像美国的白璧德和中国的梁实秋那样,抨击文学中的想象、情感、浪漫和创新,而且对文学创新的不认同甚至超过他们。他极愿意看到文学创新的失败,说是“美国某君,搜集一人之手迹、支票、账单、照片等,以作小说,试验卒失败” 15 。确实有这样的小说,但这样的实验小说未必就真的会如他轻描淡写所说的那样失败。这是美国实验小说开辟的一条有趣的路径,这样的试验至少1937年还在大行其道。这一年怀特(Leslie T.White)出版了小说《杀手》(Homicide),里边不仅有账单、支票、手迹、书信,还有按有手印的供状、侦探的审问记录、法院传票等等。这种资料性、档案性的小说可能并不成熟,但作为一种尝试,似乎犯不着立即加以否定。40年后,“黑色幽默”小说家库尔特·冯内古特(Kurt Vonnegut)发表小说《冠军早餐》(Breakfast of the Champions),还插入了作者自己绘制的许多图画,这些图画都直接进入到文本并参与小说的叙述。可见,被吴宓宣布为“失败”的小说实验未必就没有前途。

从文学的角度来看,吴宓的《文学与人生》确实是一部含有许多谬误和成见的专著,从人生的角度看,他的理论立场也显得有些陈旧和狭窄。这些都是白璧德人文主义给他带来的负面影响。白璧德人文主义是有深刻内涵和持久魅力的观念体系,但它给吴宓、梁实秋这两个中国人带来的主要是陈旧、保守的负面的东西,其原因可能是,这是一种重“礼教”的文化思潮和哲学派别,也许最不适合用来讲论文学,以及文学与人生关系的诸多问题。

1 吴宓用的是Re-presentation一词,理应是“呈现”,与郭沫若等人倡导的文学是自我的“表现”(expression)有所区别。但在这本书的翻译整理中,则被译作“表现”。见《文学与人生》第16页。

2 吴宓:《文学与人生》,第19页。

3 梁实秋:《白璧德及其人文主义》,《现代》第5卷第6期。

4 梁实秋:《关於白璧德先生及其思想》,见梁实秋等著《关於白璧德大师》,第5页,巨浪出版社1977年版。

5 Frederick Manchester: Irving Babbitt:Man and Teacher ,p.77,New York:Odell Shepard G.P.Putnam’s Sons,1941.

6 Richard Wightman,James T.Kloppenberg: A Companion to American Thought ,p.53,Blackwell Publishers Ltd.,1995.

7 Dom Oliver Grosselin: The Intuitive Voluntarism of Irving Babbitt ,p.117,Latrobe,PA:St.Vincent Archabbey,1951.

8 原文为Culture or Perfection of the Individual,王岷源译为“个人之修养与完善”。见《文学与人生》第15页。

9 吴宓:《文学与人生》,第14页。

10 王岷源在编译中将“和女人”作“或女人”、“人生”作“一生”,显然令人费解。见《文学与人生》第31页。

11 吴宓:《文学与人生》,第77—78页。

12 同上书,第69—70页。

13 同上书,第59—68页。

14 原文为:The best literary work,then,contains the greatest amount of the most signifi-cant and interesting part(or kind)of Life。见《文学与人生》第20—21页。

15 他的这则材料参阅了 Materials &.Methods of Fiction 一书。见《文学与人生》第17页。