噩耗

两个男人一瞬间就从开杏身边消失,这对于她来说,是再悲伤不过的事情了。她不知道那个胡笙,在离开乌蒙时,没有心上人送别,会不会悲恸欲绝,心若死灰,那样可就麻烦了。一个男人,要是在战场上分了心,要想打胜仗,要想在枪林弹雨里不出纰漏,怕难以做到。而对于乌铁,这个粗人,这个执拗得九头牛都拉不回的人,在生离死别前,居然连想穿上一双布鞋的小小愿望都没有实现,那内心一定不会有多快乐。

他们在的时候,开杏怨恨他们。他们走了后,开杏又开始惦记他们。开杏不仅孤单,内心更孤单。不仅内心孤单,更多的是魂魄孤单。早上摆摊,再也没有一个五大三粗、一声不吭的人,在她还没有洗脸、化妆的时候,给她把摊点安排好;再也没有一个人,会在天不亮就担着两只水桶,把她一天要用的水挑回来;再也没有一个人,在夜深人静的时候,醉醺醺地将紧锁的木门拍得山响;再不会有一个男人,伪装着,躲得远远的,小心地看她,然后缠着她,要和她一起生、一起死……

唉,人生就是这样,该走的不走,该来的不来。人生就是这样,这种叫作往事的东西,会在人经历过了、伤心过了的时候,再一次折磨人。当开杏每天坐在小摊前,看着熙来攘往的人流中,突然会有一个挑夫,因负担沉重,走路趔趄,将水洒落下来,把石板淋得湿漉漉时,当开杏突然看到那双经历很多,而最后居然没有人穿上的布鞋时,当开杏每天深夜在睡梦中醒来、感受着瓦片在风雨中慢慢变形的时候,她年轻的心,迟钝而且苍老。

开杏曾专门到县衙门走了一回。漂亮的女性走到哪都受欢迎,荷枪实弹的卫兵主动向里面报告,并把她送进了办公楼。那办公楼是木楼,地板也是木的,走上去就咚咚作响。她说了两个男人的名字,在案桌前写字的人,站起来,在木柜里翻了半天,拿出名册,找到了两个人的名字,奇怪的是,两个男人的家属一栏,填的都是她的名字。她问归期,那人笑着给她解释,打仗可不是一时半会儿的事,也不是说回来就回来的。那人要她安心生活,有什么事情就给政府报告。

“不要担心,这支队伍可是龙云主席千挑万选出来的,战斗力很强。他们所在的军,是六十军。军长卢汉,就是乌蒙人。他们会互相照顾的。”

互相照顾?她的心里咯噔了一下,她还真不知道,两个男人在一起,会发生什么样的事。照顾?恐怕难了。

开杏打开包裹,拿出那双鞋:“可以把这鞋带去吗?”

开杏的目光穿过他,在寻找另外那个有资格得到这双鞋的人。

那人合上表册,端起盖碗茶,喝了一口,笑:“这么远的路,带这个……呃,没有必要,部队里穿的,比这……呃……”

开杏倒有些不好意思。不就是一双布鞋吗,添啥乱啊,也真是的。

一天天过去,一月月过去。第二年的春风一吹,瓦顶上的衰草枯落,冷霜一夜消失,取而代之的是一缕缕草芽。一个人过日子,开杏懒多了,她一般都在吃了早饭之后,才打开门闩,摆摊设点。而在这一天,她刚打开门,就听见对面茶铺里很多人在大声议论。她听到了台儿庄战事吃紧的消息,听说死了多少人,伤了多少人。她急了,跑过去问,那些人都是从报纸上看到的,其他更多的消息,都不得而知。

她又一次跑到县衙门。还是那样的人守门,还是那人坐办公室,他们都那样地接待她。当她把自己的担心说出来时,那人有些心不在焉:

“不急不急,战争一结束,他们就会回来的。”

听这话,似乎一点事也没有。要再多问,那人也说不出个所以然来。天知道,是他不愿说,还是根本就不晓得。

紧接着消息多了,这些天,茶铺里依次在传递着这样的消息:

……

四月十九日,日本侵略军在台儿庄一线集结了二十九个师团的兵力,对我军阵地发起了大规模的进犯,中央部队守军汤恩伯、于学忠部阻止不住溃败后撤,台儿庄防线危在旦夕。

四月二十六日,滇六十军奉李宗仁急令赴台儿庄接应援汤、于。次日拂晓全军按指定地点集结时竟与日军遭遇,敌以数倍于我之兵力将我六十军围住,妄图歼之。面临敌众我寡之势,我军将士未退半寸,由晨到暮,再由暮至晨,同敌人展开了拼死搏杀,血战中我五四二旅旅长陈钟书,一〇七八团团长董文英、代理团长陈浩如,一〇八〇团团长龙云阶,一〇八一团副团长黄云龙,一〇八二团团长严家训,一〇八三团团长莫肇衡均战死。一〇八一团在白刃战中陷入重围,全团官兵壮烈牺牲。一〇八七团赵彬营在激战中与主力失去联系,孤军奋战至五月初方撤回,六十军终于以惨重的代价击退敌人,把中央部队失去的阵地夺回。

日军进攻受到六十军顽强抵抗,恼羞成怒,随即用飞机、大炮、坦克和各种火器向我阵地狂轰滥炸,再用数倍于我军的兵力轮番对我军发起攻击,虽敌军攻势强大凶猛,然我六十军毫无畏惧,前仆后继,誓与日军战斗到底,敌人始终未能前进半寸。

侵略军在正面强攻台儿庄遭遇失败的前提下,只好改变战略,将主攻的目标转移到台儿庄西侧的禹王山,再次梦想占领禹王山切断陇海线,直取徐州,重握战局。可是日军此举已在一八四师师长张冲的预料之中,主力早就进入禹王山严阵以待,张冲还把师指挥所设在禹王山阵地前沿的西北坡,发誓与阵地共存亡。这一阶段我军的战略防御形成了以禹王山为中心,东庄、火石埠、李家圩、枣庄为第一道防线,赵村、赵家渡、西梁王城、房庄、胜阳山为第二道防线的防御体系阻止日军进犯。

四月二十九日,日军在飞机、坦克的配合下,骑兵、步兵相随联合向我防御体系各阵地一次又一次地发起更猛烈进攻,一些阵地反复易手。至五月一日我第一道防线失守,紧接着第二道防线亦局部开始动摇,眼看整个防御体系即有被攻破之势,此千钧一发之际,一八四师准确地分析了敌情,当机立断急令我军火炮猛轰隐蔽在大、小杨庄的待援敌军,瞬间敌顶泻弹如雹,数以万计的待援日军血肉横飞,皆成鬼魂。此时进攻我军的日军援兵遭到灭顶之灾,不战自乱。我军抓住战机,奋勇杀出,阵前敌尸如山,失去的阵地重新被我军夺了回来。

……

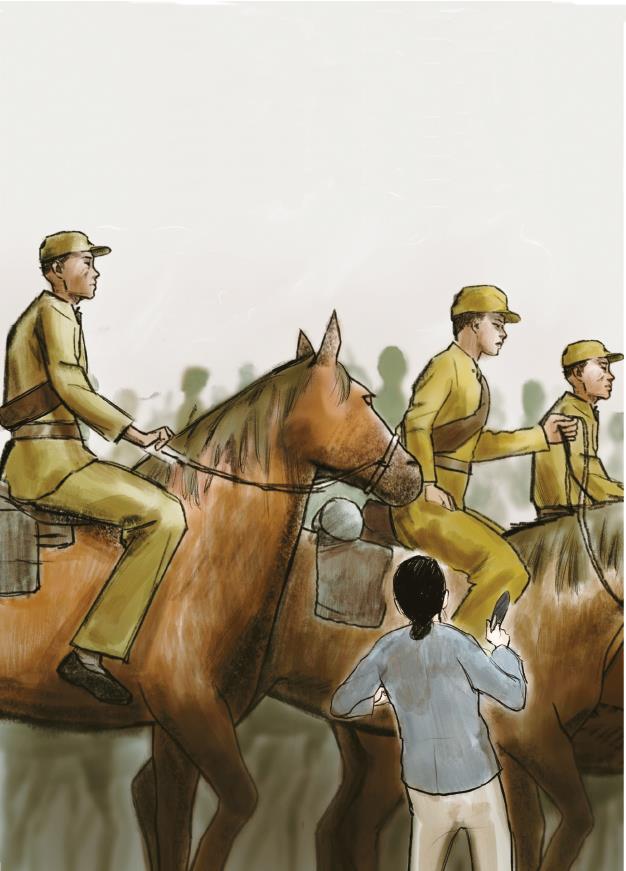

人们密密麻麻会聚在辕门口,邮差每每将报纸送来,大伙就争相传阅,挑水巷进进出出的人,行色匆匆。开杏不识字,便守在那些同样是急不可待的人身边,他们会将每一则消息大声读出。报上的文章没有具体写到每一个士兵。最近一天报纸上,是这样写的:

……我滇六十军亦是师无完师,旅无完旅,团无完团,营无完营,全军四万余人,仅存万余仍坚守至五月十四日,最后离开台儿庄……

这灭顶消息让好多人都不能自持,老年人呼叫儿子的名字,年轻的妇女呼叫丈夫的称谓,小孩子见大人们哭得呼天抢地,也跟着呜里哇啦大声哭叫。开杏流下了泪,但开杏哭不出声,她的声音被复杂的往事所牵掣,她的心像被锥子锥了一样疼痛难忍。此时,伤痛之深,无人能够体会。

开杏一直都能梦见他们。她梦到乌铁为了那双鞋,在她面前就像孩子一样哭得伤心委屈。她梦到胡笙为了得到她,天天给她挑水,直到佝腰驼背、须发全白……

隔得那么远,两个男人,依然是开杏心头的硬疙瘩。

终于有一天,一帮人从挑水巷的那头,噼噼啪啪地来到了她的鞋摊前。远远地就可以看出,这些人都是穿制服、吃官饭的人。这段时间以来,这些人对她关照颇多。他们知道,这个叫作开杏的女人,男人上了台儿庄后,一点消息也没有,弄不好是个寡妇的命,因此对她格外关照,只要是买鞋,都要朝她这里跑。价格嘛,说多少就多少,从来不还价。当然,开杏也不会多要。

这不,他们又来了。不过,他们这次来,可不是买鞋。为首的手里握着公文,一脸的严肃,同时还有些歉意。和开杏打了个招呼,他说:

“开杏,有件不好的事情,想和你说一下……呃,我们希望,你能够挺得住。”

开杏似乎感觉到了什么:“哦……”

那人的声音低了下去:“部队来通知了,你丈夫光荣了,敬请节哀!”

开杏身子晃了晃,可怖的噩梦还是来了。她咬了咬牙,镇静了一下:“是哪个丈夫?”

“哪个丈夫?”来人一时也犯了糊涂,“你的意思是?”

开杏说:“光荣的是乌铁,还是胡笙?”

来人醒悟过来了,打开公文认真看了又看:“光荣的是乌铁。”

“乌铁!乌铁!你这冤家……”开杏泪流满面。

过了一会儿,她忍不住问:“那,那胡笙呢?”

“胡笙?”那人打开公文,翻了一会儿,“没有他的名字。”

没有名字,说明他还活着!开杏止住呜咽:“他在哪?你们说,他在哪?他回来了吗?”

那人摇摇头:“说不清楚,这是前线提供过来的……你知道,几十万人死在那里,谁说得清?”

这些男人,说走就走了,说不在就不在了。想死的死不掉,想活的又活不了。这世道,真不让人有日子过。开杏想要纳鞋底,却连拿针的力气都没有。她想要扫地,扫把还没有举起就落在地上。活要见人,死要见尸啊!开杏决定再去问问,如果乌铁真的死了,她决定要回尸骨,给他找片坟地,做个棺材,按照他们夷人的风俗,请祭司来念念经,指指路,让他灵魂平安回到天界,把日子过得稳妥些,以后别害人,也别害自己。

开杏来到县衙门。她见到了先前去他们家的那几个人,他们很忙,正在整理一大堆的文书。其实那不叫文书,准确说是烈士证。其中一个说:

“有名有姓的就有三千多,我们乌蒙伤亡惨重啊!”

开杏的到来,并没有引起他们的注意,因为在他们的周围已经拥挤了一大群和开杏差不多的人。他们都是差不多的神情,眼睛红肿,神情疲惫,身体颤抖。其中有拄着拐杖的老人,有流着鼻涕的孩子,更多的是青年妇女。这些人都是去年送别亲人的,今年在这个地方,为他们的亲人生死未卜而痛哭流涕。

开杏是想问,活要见人,死要见尸,死去的人,尸骨在哪里啊?

挤了半天,不等她问,别人就抢先问了,乱糟糟的人声中,有人回答:

“光荣了的人,在战场就地掩埋。”

开杏还想问什么,可什么也问不到,那些乱麻麻的人影、哭天抢地的悲伤,掩盖了一切。回到挑水巷,开杏呆坐了一个下午。乌铁离开的这段时间里,开杏开始觉得屋空家宽,清静了许多,后又觉得寂寞难耐,孤苦难熬,再后来,她有意无意地整理到了乌铁的一些东西,惊讶地发现,乌铁为她做了很多活。

开杏在后院堆杂物的小屋子里,堆放了很多乌铁养马的工具。而在那一大堆工具的旁边,还有更多做鞋所需要的材料:麻丝、黄蜡、锥子、镊子、钢针、顶针和上好的面料,以及防止麻绳勒坏手掌的牛皮掌套……懂货的人一看就知道,这些东西都是乌蒙最好的东西,都是不可多得的上乘货。这些东西多到开杏五年也用不完。

想不到,这个有心计的夷人,这个令人讨厌的男人,会在离开人世之前,为开杏留下这么多的东西。

冥冥之中,他是不是早知道,自己有去无回?

这段时间,开杏没少到对面的茶铺里打探消息,没少从陆大爷口里了解到一些此前从不知晓的事情。她断断续续知道,这个打小生活在夷寨里的男人,从小就经历过生离死别,在人世间江湖里九死一生,和很多人抗争过。也难怪,这个缺少关爱的男人,自从挟持了开杏来到乌蒙城里后,就再也没有出过远门。他一次又一次地讨好开杏,一次又一次请求开杏原谅他,尽管开杏从未给过他好脸色。这个强硬的汉子,在开杏面前,居然连一双鞋也没有得到,就是离开乌蒙、奔赴前线的时候,他也没有得到过开杏的笑脸,没有得到开杏亲手做成的布鞋。

“你们,你们知道得这么清楚,为什么不跟我说啊?”

据官府通知,陆大爷的儿子也在前线牺牲了。这段时间,陆大爷和陆婶伤心得多少次死去活来。陆婶不断地在巷子里走来走去。她每见一个人,就要拉住问:

“你们,看到我家的陆树没?他眼睛大大的,样子有些黑瘦……”

陆大爷整夜整夜坐在火塘边。壶里的水潽出来,烧干了,他再加上。火塘里的木柴燃尽,他再添上。