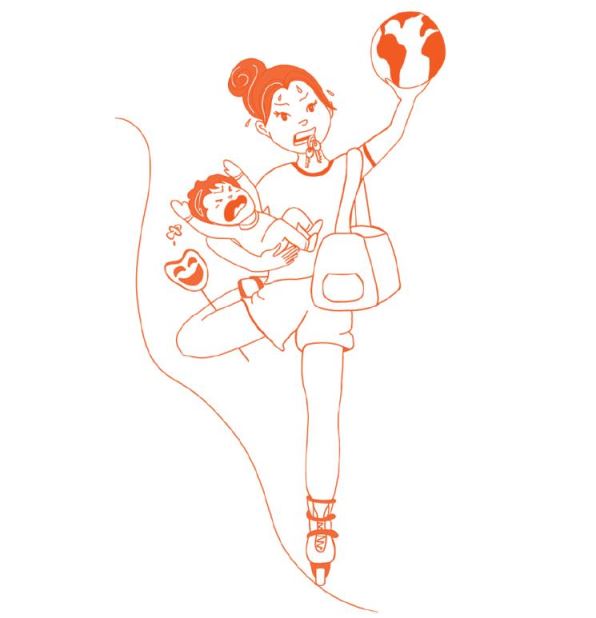

第3步

停止控制

想既关心又不控制是很难的

如何去陪伴而不给人压迫感

如何去爱而不让人有窒息感

如何并肩携手而不在前领路

如何和蔼可亲而不粗暴蛮横

啊,这就是养育的艺术与核心

就是它的惊险刺激与奇妙之处

也是这一切说不出的神秘所在

没有公式,无法预测,不能松劲

只有走不完的钢丝和未知的前方

你对孩子的爱,本质上是一种控制

我们总喜欢宣扬自己对孩子的爱是多么炽烈、多么深沉、多么刻骨铭心。我们常常说,自己做的每一件事都是为了孩子,没有一丝杂念。然而,我要来戳破这个泡泡了。

首先我想说,你确实非常爱孩子,非常非常地爱。你对孩子的爱甚至可能超过你对任何其他人的爱。但是,你对孩子的爱,有很大一部分来自你对控制和占有的渴望。我知道这样说可能会戳痛你。你觉得你的爱是真心的,没有附加任何条件。然而事实上, 你的爱几乎都是某种形式的控制。 除非你愿意承认这一事实,否则你和孩子的关系就一定会受到影响。

我们跟孩子在一起的时候,也是我们的控制欲和占有欲最强烈的时候。我们下意识地认为,既然我们要没日没夜地养育孩子,那么孩子就是“我们的”。我们还认为,孩子的想法、感受和行为也是我们的。我们下意识地希望,我们的孩子能够如我们所期待的那般行事,能够按照我们所设想的方式生活。如果他们不这样做,我们就会表现出强烈的控制欲,用尽各种手段让他们服从我们的意志。最常见的手段是什么?是发怒和惩罚。如果没用,我们还可能不跟他们说话,不跟他们交流感情,甚至把他们当空气一样不理不睬。

想想看,你会像控制你的孩子那样去控制你身边的成人吗?如果你想这么做的话,你难道不会三思,甚至千思百虑后再行动吗?你难道不会表现得更友善、更宽容、更耐心吗?如果你的朋友吃饭迟到了,把钥匙忘家里了,没有及时把洗碗机里的碗碟取出来,或者没能在你需要时赶来陪你,你会大发雷霆吗?如果他们把你心爱的书籍或首饰弄丢了,你会对他们大呼小叫吗?你会羞辱、惩罚他们,或者收回你的爱,拿走他们心爱的东西吗?我想,在面对另一个成人的时候,上面提到的这些事情,你是一件都不会做的。你会静下心来,认认真真地考虑这么做可能会带来的后果。

为什么我们不能给孩子同样的优待呢?为什么孩子忘记带书包,我们就要大呼小叫?为什么孩子弄丢了衣服或手机,我们就要惩罚、责骂他们?原因只有一个,那就是我们认为孩子是“我们的”,所以我们可以这么做。这一切行为的背后,都是占有和控制。可讽刺的是,我们却认为这就是爱孩子的正确方式,甚至称之为“严厉的爱”。

爱应该是严厉的吗?如果有人给你“严厉的爱”,你感觉好受吗?要是我肯定不好受。你想让朋友或伴侣给你“严厉的爱”吗?为什么要把爱跟惩罚和控制搅在一起?为什么与爱关联的不能是共情、同情、恳谈和亲密呢?爱绝不应该与控制相伴,可控制恰恰是我们许多养育行为的本质。传统上,父母所给予的爱不只有纯粹的、真正的爱,而是爱、占有和控制的集合体。

我们给孩子的爱在本质上是控制 ,认识到这一点非常重要,否则我们还是会继续控制孩子,削弱他们内心深处的安全感和价值感。不论多小的孩子都知道,他们只有在拥有自由探索的空间时,内心的直觉才能变得更强大、更稳固。要想推动这一进程,我们就必须丢掉控制他们的想法,而代之以无条件的接纳,并调整自己去适应他们。我们要问:“我的孩子到底是个什么样的人?他的需要是什么?”而不是问:“根据我的需要,我要让孩子成为什么样的人?”

停止控制,开始共情,亲子关系才会开始改善

你可能发现你并不认同我的话。不少父母都会问:“如果我从不控制或惩罚孩子,我又如何让他去做他该做的事情呢?”好像我们不去控制就只能彻底放手,而一旦我们真的允许孩子自由追寻内心,他们就会开始上演毒品、性和摇滚(这里代指一切非主流行为)的极限真人秀。为什么父母会有这种感觉?因为我们已经被灌输了“恐吓、责备、羞辱”这样的传统养育观念,我们曾因此被迫放弃了自己的摇滚梦。由于这些被压抑的自我没能得到整合,所以我们也把这一养育方式投射到孩子身上。因为我们自己在控制和压抑中长大,所以非常害怕缺少控制的生活,于是我们便去控制和压抑我们的孩子。

当然,我 不是 在提倡甩手不管,消极养育。我说的只是 控 制思维 及其对亲子关系的负面影响。觉醒式养育要求父母觉知到自己内心深处的这种思维模式,认清自己是怎样把控制强加给孩子的。

为什么这一觉知很重要?因为当孩子不听话时,他们就不必再承受因为辜负了我们的“爱”而产生的愧疚,而是可以得到我们的共情。因为我们已经知道,是我们把自己的意愿强加给了孩子。我们之所以鼓励孩子去弹钢琴而不是吹长号,之所以鼓励孩子去做滑雪运动员、篮球运动员、歌唱家、舞蹈家、画家或表演艺术家,可能并不是因为孩子的本心,而是出于我们对控制感和存在感的需要。

我的女儿不想继续学马术,辜负了我多年来的巨大花费,我如果生她的气,冲她吼叫,这到底是因为我爱她,还是因为我期待落空而情绪失控?女儿上小学五年级,考试没得“优”,我如果很生气,这到底是因为我太爱她了,还是因为我培养牛娃的如意算盘没能实现?每当我因为她没有达到我的期望而生气时,这背后的原因到底是我对她的爱,还是我对控制的需要?

真相是,每次我生女儿的气,都是因为我需要掌控感,而不是因为我爱她。如果我的期待没能顺利成为现实,我就会发脾气。我可以假装这是因为我爱护女儿,关心女儿,可这是彻头彻尾的谎话。真相是,我们对孩子的所有期待、我们加诸孩子的所有“应该”、我们对孩子必须这样做或那样做的所有要求,首先都来自我们对控制的需要。

你可能会问:“可是,如果孩子的事情很严重怎么办?比如,他打了自己的兄弟姐妹,偷了老师的东西,甚至沾染了不健康的习惯。”我的回答依旧是:为什么一定要通过生气和控制去解决?这种反应只是我们自身的期望和幻想破灭的结果,而且也无济于事,我们仍需另寻他法。解决之道不是让孩子恐惧,以防他们再次犯错,而是要深入探究,找到问题的根源。你要问自己:“孩子出现问题行为的根源是什么?”儿童的问题行为通常有三大起因:(1)信息不足。儿童生活经验少,对很多事情缺乏了解。(2)技能缺乏。儿童的大脑尚未发育完全,无法像成人那样理性决策。(3)自我价值感缺失。儿童非常害怕遭到我们的拒绝或否定。

如果我们不再生气,不再控制,转而与孩子共情,深入探索孩子的内心世界,那么亲子关系就可能开始改善。生气和控制只会带来分离和疏远。如果你想走近孩子的心,你就要彻底改掉生气和控制这两个坏习惯。

我们对控制的需要隐藏得很深,最初很难察觉。它把自己伪装成关心、爱护、支持和保护的样子。我们已经太久没有检视自己了,我们甚至以为,自己不管做什么都是出于爱。

我想让你学小提琴,即使你不喜欢,那是 因为我爱你 。

我希望你将来能做医生,那是 因为我爱你 。

我要你留长发,那是 因为我爱你 。

我那天叫你胖妞,那是 因为我爱你 。

我那天吼你了,那是 因为我爱你 。

你猜怎么样?我们真心相信自己的话!我们根本想不到,除了爱,我们还能有什么其他意图。

穿透“爱”的伪装,寻找深处的控制和操纵是一个非常痛苦的过程。它需要自我反思,需要我们极为诚实地看待自己。虽然我们可以把一切都说成是爱,但勇敢的人会愿意直面自己潜意识中对控制和占有的欲望。一旦看到我们隐藏在“爱”下面的控制欲,我们跟孩子的关系就会开始明显改善,从不平等变为平等互惠,从控制变为亲密。

如果我们看不见自己内心深处的控制欲,我们就会见到一幅相当讽刺的画面——当孩子不服从时,我们反倒觉得自己是受害者。我们想知道为什么自己这么倒霉,可事实完全相反,孩子才是我们施加控制的受害者。通常,他们的行为并不指向我们,他们也不是在与我们作对,而只是在释放自己的天性。他们当然会犯错,也会做出幼稚的事,但他们这样做极少是为了攻击我们。然而,我们却看不到自己内心深处对控制的贪婪欲求,于是颠倒黑白,把自己当成受害者。

对父母来说,停止控制是极其困难的事。在这里,我们首先要把负责任和控制区分开来,这非常重要。停止控制孩子并不等于不管孩子,而是意味着孩子不听话时,你不再把控制强加到孩子身上。注意,负责任和控制完全不同。前者是你照顾孩子,对孩子的安全负责,后者却是让孩子为你的感受负责。为孩子负责是无条件的,而控制却附加了很多条件。读到后面,你会更加清楚两者的区别。

觉醒实践

想要在控制和爱的问题上得到新的认识,你就得直面自己的内心。只要你对孩子做出了负面的行为,例如生气、责骂、吼叫、惩罚,或者冷落孩子,你的出发点就不是爱。不管你怎么解释,这都不是爱。你可能是爱孩子的,但是在那一刻,你所表达的并不是爱,而是控制欲。所以,下次在你即将做出这类行为时,请停下来反思,问自己下面这些问题:

为什么我总想让孩子照我想的去做?我能放手吗?

为什么我总想证明自己是对的?我能放手吗?

当孩子的做法不合我的意时,为什么我会觉得没有安全感?我能放手吗?

如果我们控制孩子,压制他们的声音,我们就会严重破坏他们的自我价值感,并在无意中使他们不敢维护自己的权益,这么做还会让他们产生极为有害的自我怀疑。他们可能会想:“也许是我不好,我不重要,所以无法按照自己的想法做事情。”“可能我太坏了,我就应该受到这样的对待。”在这种情况下,我们与孩子的互动是失调的,我们无法与孩子拉近距离。记住:只要孩子感受到恐惧,亲子关系就会受影响。要真正走近孩子的心,我们就必须让孩子感到安全,允许孩子自由地表达真实的自己。

只要我们不断反思这种一味控制的养育方式,就不仅会主动停止这样做,还会开始跟受我们压制的孩子产生共情。共情是亲子感情的基石。只有停止控制,共情之花才能恣意盛放。

对父母来说,要认识到我们的爱是有条件的很难,然而一旦做到这一点,我们就会停止拿这些条件去要求孩子。下面这个练习,能清楚地揭示出我们的爱是有条件的:

如果 我的孩子 __________ , 那么 我会感到骄傲。

如果 我的孩子 __________ , 那么 我会难过。

如果 我的孩子 __________ , 那么 我会生气。

如果 我的孩子 __________ , 那么 我会失望。

做这个练习能暴露出藏在你的爱背后的条件逻辑。实际上,你只要留意就会发现,你在一天当中对孩子使用这一句式有多么频繁。可能有十几次,甚至更多。这种附带条件的控制会让孩子觉得,他们的价值建立在取悦和服从我们的基础上。如果他们表现优秀,我们就会表扬他们,赋予他们价值感,否则我们不会夸赞他们。

如果你发现自己的爱竟然是有条件的,请不要为难自己。这并不代表你不是一个好家长,而只是人的本性的体现。实际上,大多数父母只能给予有条件的爱,只有极少数父母才能达到无条件的爱的境界。

对大多数父母来说,无条件的爱是种陌生的体验。因为大多数父母从未从自己的父母那里得到过无条件的爱。我们都是在“如果……那么……”式的爱和控制中长大的,即“恐吓、责备、羞辱”式养育,所以我们也会自然而然地用这种方式来养育自己的孩子。实现从控制到无条件的爱的转变需要我们看清真相。我们首先要在自己表现出控制的行为时觉知到这一点,接着再有意识地抛弃这种方式。你需要专心投入,反复练习,然后才能用这种你可能从未体验过的方式来养育孩子。是的,你过去可能从未感受过这种无条件的爱。

戴维和马西娅正在为他们12岁的女儿索尼娅发愁,原因是女儿要退出学校的体操队。索尼娅是校队的主力,从小学起就开始接受专业训练,并且参加过当地的所有比赛。她的房间里摆满了奖杯、奖状和奖牌。索尼娅的父母认识体操队里所有孩子的父母。整支球队好像一个幸福的大家庭。索尼娅要退出体操队这件事,让这对夫妇遭受了沉重的打击。他们实在拿女儿没办法,因此不得不向我求助。虽然他们已经试遍了能想到的各种方法,但都没有用。索尼娅一句话也不肯对他们讲,还开始出现抓挠自己皮肤的强迫性行为。

他们第一次来诊室时,我惊讶地发现索尼娅的身体非常虚弱。她解释说,体操队的所有队员都有自己的饮食和训练计划。这时马西娅插嘴说:“但这些食物都很健康!将来索尼娅会感谢我们的。”戴维紧接着打断了妻子的话,语气沮丧:“我们没时间闲聊。索尼娅已经三周没参加训练了。再这样下去,她会被体操队开除的。我只想知道她以后还能不能回到正常的训练状态。这是在浪费时间!”

我问索尼娅为什么要退出体操队,结果她的回答十分简单直接:“我想做一个正常的普通孩子。我不想每天花6个小时练体操。我过去喜欢体操是因为它好玩儿,但现在它已经不好玩儿了。我总是觉得压力特别大。我没法和朋友们一起出去玩儿,他们能做的很多事情我都不能做。除了学习就是训练,我讨厌这种生活,我受够了!”

戴维又一次插话:“练体操不是为了好玩儿,索尼娅,而是要训练自己的吃苦精神和毅力!我以为你明白这一点!你看,你已经练了这么多年,如果你现在放弃,过去的付出就全都浪费了!”

显然,父母比索尼娅更难接受这个决定。他们过于在意索尼娅的体操运动员身份,以至于看不见孩子真实的样子,也听不见她在说些什么。我只问了他们一个问题:“你们为什么就不能听孩子说下去呢?”戴维和马西娅吃了一惊,他们从来都没有问过自己:“为什么?为什么我们就不能听孩子说下去呢?”

我帮助过的大多数父母都下意识地认为,他们有权为孩子做决定,孩子得听他们的。当索尼娅想要摆脱他们的控制时,这对夫妇完全想不到要问自己:“我们为什么要控制她?”反而想控制得更紧。我说:“你们有没有发现,尊重和接受孩子的选择有多么困难。这不是你们的事,而是她的事!难道她练得还不够多,成绩还不够好吗?你们这是要干什么?难道她得再练10年,你们才能同意她退出吗?她要练多久才算够?”

我有点激动,因为我看到他们的问题非常严重。孩子已经这么痛苦了,他们却还是放不下自己的念头。对父母来说,抛弃旧模式,认识到自己需要改变可能会非常困难。跟大多数父母一样,戴维和马西娅也只看到了最坏的情况。他们担心孩子如果不继续练体操,上大学的可能性就会降低,他们剧本里那个天赋十足、摘金夺银的小体操运动员就不会成为现实。他们喜欢索尼娅成为明星,也喜欢自己是明星的爸妈。

戴维和马西娅认为,控制女儿是把她从“歧途”中“拯救”回来的唯一选择。他们觉得只要施加压力,女儿就会屈服。在他们看来,要想接近女儿,并让她改正错误,唯一的办法就是控制和操纵。然而他们不知道,这么做已经给孩子造成了极大的痛苦。

你有没有看到,我们的爱已经蒙上了控制和恐惧的阴影?只有深入我们的内心,认清自己下意识的恐惧,我们才可能愿意改变。当戴维和马西娅发现,他们的有条件的爱正在伤害索尼娅时,他们终于停止了控制,并且更加理解女儿的想法和处境了。

戴维和马西娅发现,索尼娅想跟学校的新朋友们花更多时间相处。还有,她也喜欢画画,可她从前没有时间来发展这一爱好。最重要的是,他们发现女儿的决定既不草率,也不是不负责任,而是忠于自己的内心。这难道不是一件好事吗?一旦父母开始无条件地接纳她,不再控制和压制她,他们就能带着共情来靠近女儿了。这个时候,养育方式也开始从整体上发生转变。

在戴维和马西娅眼里,女儿的决定从“错误”和“灾难”变成了舒展羽翼、追求新生活的绽放之旅。他们开始放手让女儿探索自我、追寻内心的价值。他们看到她从重压中解脱出来,最终蜕变成更加真实的自己。索尼娅开始有了更多的朋友,也开始钻研新的爱好。虽然没有了奖状和奖杯,但只是做一个“普通”的孩子就让她体验到了更多的快乐、平和、喜悦和满足。这不正是我们希望孩子们最终能够拥有的东西吗?

一旦停止给爱附加条件,我们就能从全新的层面——灵魂层面——看到孩子本真的样子。我们就不会通过控制他们来实现自己的愿望,而是用完全不同的方式深入地了解他们。只有愿意放弃“如果……那么……”这样的有条件的爱,我们才可能真正走进孩子心里。