第4步

停止追逐快乐和成功

我负了许多人

伤了许多心

碎了许多梦

只为那渴望的感觉

我追逐快乐与成功

……

我到达山顶

也无法快乐

因为我喘着粗气

丢了灵魂

漫漫来路

只有鲜血和痛苦

希望孩子快乐和成功,是养育最大的陷阱

有一种观念很容易搅扰我们这些父母的平静与喜悦,那就是希望我们的孩子既快乐又成功。在制造亲子冲突的能力方面,这种观念无出其右。因此,除非你清楚这种心态可能带来的危害,否则你将无法成为觉醒的父母。

随便问几个父母对孩子最大的期望是什么,他们都会不假思索地回答:“我希望我的孩子快乐、成功。”我们甚至从没想过这个回答到底意味着什么,似乎快乐和成功就是养育子女的圣杯。在这里,我要向这一观念发起挑战,同时也为你提供一条新的见解——这两个目标其实是造成亲子关系紧张和冲突的主要原因。

首先,希望别人拥有什么东西的想法本身就是有问题的。希望别人过得好是一回事,但是希望他们进入特定的状态,比如快乐或成功,那就是控制了。想象一下,假如你正在努力攻读学位,但是遇到了困难。这时,一个朋友走了过来。她没有对你的处境表示理解,反而觉得你不应该愁眉苦脸。她说:“你怎么这么不开心?我想要你开心起来。别发愁了。”听她这么说,你心里是什么滋味?又或者,假如她说:“你为什么没有得‘优’?怎么考得这么差?这怎么行?!”这时你心里又是什么滋味?

我敢打赌,她的这种态度会给你造成极大的打击和伤害。你肯定想躲开她,不想再看见她,是不是?然而,我们恰恰就是这样对待我们的孩子的。我们如此执着地希望他们快乐和成功,甚至让他们觉得自己一旦做不到,就没有任何价值了。

我能听到你的反对意见:“我们希望孩子快乐和成功,这有什么错?这也是我们对伴侣、父母和朋友的期望,不是吗?”父母需要了解这其中的区别。虽然我们希望孩子拥有这些东西,但我们并不像对待其他人那样,只是在心里默默祝福。我们对孩子的希望,实际上是我们自己的期待在孩子身上的投射。而且,我们不只在心里想,还会积极行动。我们把他们禁锢在我们对快乐和成功的想象中,不许他们自由地探索、失败、难过、生气,他们也就学不到“生活就是苦乐参半”的宝贵经验。

我们来进一步解析这一观念。我们首先得明白,不管我们的出发点有多么好,我们希望孩子快乐和成功的这种愿望都散发着自私的味道。我们希望他们快乐和成功,因为这样一来,我们作为父母也会感到快乐和成功。我们会觉得自己能力很强,作用很大。说到底,我们在乎的其实是他们的成功和快乐带给我们的感受。我是怎么知道这一点的?如果一个孩子玩得正高兴,可他的家长并不喜欢他那么玩,那么这名家长通常会生气、担心或不高兴。当然,我们都希望孩子快乐,但条件是,这一快乐得与我们的期望一致。事实上,我们真正希望的是孩子听话,对我们言听计从。这样我们才会感到快乐,觉得一切尽在掌握,觉得自己是成功的父母。

我们还得明白一件事,快乐和成功只是抽象概念,一千个人心里就有一千种快乐和成功。因为快乐和成功只是主观判断,不是客观现象。所以,这两个目标会给我们的育儿过程带来巨大的压力和不切实际的期待,让我们和孩子都感到失望,甚至失败。

我们都知道,快乐是短暂的。生活复杂而多变,想让我们的孩子(或者任何人)永远快乐是非常荒谬的。成功也是一个深奥的概念,有数不清的限定因素。在一个新手妈妈眼里,成功可能意味着她跟宝宝都能睡个好觉。在她的同龄闺蜜眼里,成功可能是戒掉对甜食或酒精的依赖。在她妹妹看来,成功可能是学会一门外语。而到了她侄女那里,成功又可能变成解出昨天没解出的习题。

我们如此执着于追求快乐和成功,却没有意识到它们缺乏稳定的意义。正是因为这种盲目的执着,我们才会在看到我们的孩子不快乐或不成功时失去理智。只要看到孩子哭泣,我们就立刻想要消除他们的痛苦,这么做既是为了他们,也是为了我们自己。只要看到孩子学习成绩下降,我们就想要惩罚他们或者纠正他们的学习态度。我们对快乐和成功这两个概念的执着,给我们制造了许多麻烦,也带来了许多不必要的痛苦和折磨。

这些有关快乐和成功的观念是我们从小就养成的,也是我们的文化的一部分。我们的社会以追求快乐和成功为目标。我们早已对这两样东西上瘾。除非我们能意识到,它们只是空洞的概念,否则我们将深陷希望孩子快乐和成功的泥淖无法自拔,还会因为孩子达不到我们的期望而遭受痛苦。

你可能会皱着眉头反对:“你是说,如果孩子难过了或者成绩下降了,我们不该去关心?这也太不近人情了!”这里就是我需要你弄清楚的地方。关心孩子并不意味着你必须要让他们变得既快乐又成功,否则你就失职了。

关心孩子是指接受他们本来的样子。如果他们难过,那就允许他们难过。如果他们生气,那就允许他们生气。或者,如果数学让他们头疼,那就允许他们头疼。当然,我们也会询问他们的情况,帮助他们一起思考解决问题的办法。但我们这样做并不是为了实现所谓的“快乐和成功”。

父母们,我劝你们赶紧走下开往“快乐和成功”的列车!这一目的地并不存在。如果你不下车,你就会被困在永无止境的探索之旅中,不停地寻找,却永远也找不到。虽然我们都希望孩子能快乐地生活,但我们也得意识到,生活中并不存在永无休止的快乐和永不打折的成功,世界上也没有哪个人能做到天天快乐。所有人都会在生活中经历恐惧、失望、悲伤和失败,这太正常了。人不是神仙,遇到这种事完全正常。

与其追逐快乐和成功,不如关注当下和体验

与其教孩子追求无法实现的目标,不如教他们学会接受生活中各种不可避免的事情。 如果孩子接受“生活就是烦恼不 断”,那么他们应对挫折的能力就会大大增强。 假如你的孩子从小就知道生活有不堪的一面,那么当这一天真的来临时,失望就不会成为必然。但是,假如你的孩子认为不切实际的幻想能够实现,那么当幻想最终破灭时,失望也就在所难免。

现在,我们需要用新的东西来取代快乐和成功这两个概念。我们得放弃结果,转而追求过程。让我们来关注这两样东西: 当下和体验 。关注当下时,我们关注的是一种鲜活的状态,以及我们与当下的紧密交织。关注体验时,我们关注的是接纳此刻正在经历的一切。所以,不论我们的孩子是在哭还是在笑,我们的重点都不是评判,而是允许他们去体验他们真实的存在状态。他们内心深处对生活的感受是什么?他们学到了什么?他们的内心深处正在经历什么样的转变?当我们关注这些真正重要的时刻时,生活就不再是追求某个固定的结果,而是关注我们的存在状态。感觉也不再只分为“好”与“坏”,感觉只是感觉。

当下和体验关注过程,而快乐和成功重视结果。如果我们能教孩子学会体验生命的过程而不去过分关注结果,他们就能把内心的压力释放出来,进入喜悦、平静的状态。当然,父母也可以这样做。

请关注与孩子相伴的当下。他们是在感受当下吗?如果是的话,那就够了,他们“高兴”还是“生气”就一点也不重要了。重要的是,他们是真实的,并能如其所是地看待当下的现实。这与成绩好不好、会不会挣钱没有关系,只与孩子当下的感受有关。如果他们正在以自己的方式体验生活,那么不管他们的体验如何都没有关系,只要那是属于他们自己的体验就好。

为什么对父母来说,这种新的做法如此重要?因为它能把父母和孩子从各种压力中解救出来。它能让父母接纳孩子的天然状态和自我表达,而非逼迫他们永远快乐或成为天才。接受孩子正在经历的一切,例如“我家孩子正发愁呢”,或者“我家孩子不擅长数学和微积分”。这么做能疏解压力,让父母和孩子都进入“心流”的专注状态。

斯泰茜有个10岁的儿子乔希。乔希去参加夏令营了,斯泰茜一时难以接受这一现实。这是儿子第一次离开她身边这么久,她很害怕未来没有儿子的三个月。她十分在意乔希的心情,为他喜也为他忧。而乔希也同样依赖母亲,只身在外的他渴望与母亲保持联络,每隔一小时都要向她讲述自己的感受,这让想要走近乔希的辅导员们颇为头痛。每当斯泰茜从辅导员那里收到儿子的好消息,或是在网络相册里看到他的身影,她的心情都会立即舒畅起来,否则就会情绪低落。她无时无刻不在关注着儿子的心理状态。

斯泰茜认为,她有责任给予儿子美好的夏令营体验,以及快乐的童年。在她看来,父母的使命就是让孩子快乐。所以当乔希遇到困难时,她会马上冲上去解决困难,好像那困难是她自己的一样。她的心思一刻都离不开乔希。乔希快乐,她才高兴。乔希伤心,她也跟着难过。

我尝试帮斯泰茜分析她的愚蠢做法。我问她:“谁说孩子们必须永远快乐,永远成功?谁说我们的职责就是要让他们拥有好心情?这都是误导。”我向斯泰茜解释说:“你已经让你的儿子养成了为自己的心情感到焦虑的习惯。因为你太想让他快乐了,这让他觉得焦虑和伤心是很不好的事情。但事实上,它们只是转瞬即逝的感觉,只要我们不去控制,它们就会自行消失。如果他不开心,你就紧张,那么久而久之,他也会因为自己不开心而紧张。结果,他就养成了抗拒正常情绪的坏习惯,而这种抗拒还会制造更多的焦虑。你得先接纳他的所有感受,知道它们持续不了多久,他才能学会用同样的态度来面对自己的情绪。不然,你们都会深陷情绪的相互感染而无法自拔。”

斯泰茜听了很震惊。“只要他不开心,我就紧张,我受不了他心情不好。我会觉得自己做母亲很失败,他要是有个好妈妈就会永远感觉良好。在我的记忆里,我从没见过我妈妈真正高兴过。每当她走进阴暗的房间,在里面躺下,我都很害怕。她这种阴郁的样子持续了很久很久,不管我多么努力都无法让她高兴起来。因此我总是害怕悲伤的面孔,因为它们会勾起我儿时那些孤独和恐惧的记忆。我不知道要等多久,那个‘快乐的’妈妈才会重新从房间里走出来。”这就是斯泰茜和她儿子的情绪相互感染的根本原因。斯泰茜从小就把坏心情当作洪水猛兽,很多人都是这样。她的母亲很可能不知道该如何管理自己的情绪,她把这种焦虑传给了她的女儿。现在,她的女儿又把这种焦虑传给了她的儿子。

通过治疗,斯泰茜终于意识到,她的快乐一直依赖于乔希的心情。乔希高兴,她才会高兴,进而觉得自己是重要的、成功的。她对乔希的依赖极为严重,导致乔希也极度依赖他的母亲。他实在没有别的选择,因为他们之间的相处方式迫使他在情绪上与母亲融为一体。他从小就知道母亲需要什么。他成了一个好儿子,但同时也失去了自己。他现在正做着与斯泰茜小时候完全相同的事。

如果我们认为孩子应该是快乐和成功的,这就说明我们认为自己应该是快乐和成功的。这是因为我们的内心深处缺乏快乐和自我价值感,所以才会把这些需要投射到孩子身上。只有当我们用心去体会自己内心深处的感受时,才能不再下意识地利用孩子来满足自己的需要,才能让他们免遭我们的控制和干涉,自由绽放,拥有属于他们自己的生命体验。

斯泰茜花了很长时间才弄明白这个道理。当她发现自己过度依赖儿子的情绪正在阻碍他成为真实的自己时,她最终摆脱了母子间的情绪共振。经过多次练习,她终于不再每天三番五次地确认儿子的心情。几个月的痛苦戒断,让她开始能够忍受无法24小时持续陪伴儿子的不适。虽然乔希仍旧十分焦虑,但他也在尝试借助其他途径来满足自己的需要,例如与朋友、心理医生交流,还有最重要的,与他自己的内心对话。

虽然我们都希望自己的孩子能够快乐和成功,可一旦只盯着这个愿望,失败和失望就难以避免。生活是复杂的,也是烦恼不断的。快乐来来去去,成功也转瞬即逝。只要对它们当中的任何一个抱有执念,愿望落空后的失望就在所难免。让我们把这些概念扔进垃圾桶吧,那里才是它们该去的地方。一旦这样做了,我们就会持续体验到喜悦和自由,而我们的孩子也会如此。

觉醒实践

下次当你的孩子感到不开心,或者在学校遇到烦心事时,我希望你能觉知自己的心里涌起了什么,并且品咂它的滋味。你能接受孩子的难过和挣扎吗?还是说,孩子的这些感受会让你失去冷静?

如何应对孩子的种种痛苦,是父母们都要面对的一大难题。我将在这本书的第三阶段详细讨论。目前的阶段旨在帮你建立正确的认识,我希望你能意识到,孩子的情绪对你的影响有多大,以及你与孩子的联系有多紧密。

正因为我们的父母不懂得如何回应我们的痛苦和挣扎,我们才把这些感受与一些我们不喜欢的,或者“坏”的东西联系在一起。因为我们的父母从来都不知道该如何帮助我们应对这些情绪,所以我们也很难帮助我们的孩子去应对他们的情绪。当孩子遭遇这些情绪时,我们会想要立刻躲开,就像我们小时候陷入情绪时父母总想躲开我们一样。所以,下次看到孩子苦苦挣扎时,请你告诉自己:

我的孩子正在体验生而为人的痛苦和挣扎。这些都是人的正常感受,是所有人都逃不开的痛苦。它们不仅不是不好的感受,还非常有价值,因为它们能把我的孩子锤炼成善于自我调节和自我管理的内心强大的人。清除这些感受不利于孩子做真实的自己。我不觉得孩子快乐或成功才能证明自己是个好家长。我的价值并不取决于孩子的成绩、心情或经历,只取决于我自己。我将完全包容我的孩子展现出的真实的自己。我还会通过接纳真实的自我来教会孩子接纳真实的自己。

让我们把“快乐”和“成功”从期待中清除,代之以“当下”和“体验”。只有这样,孩子的生命才会自然绽放,而不会被我们的评判带偏。这是我们能给予孩子的一份珍贵礼物。

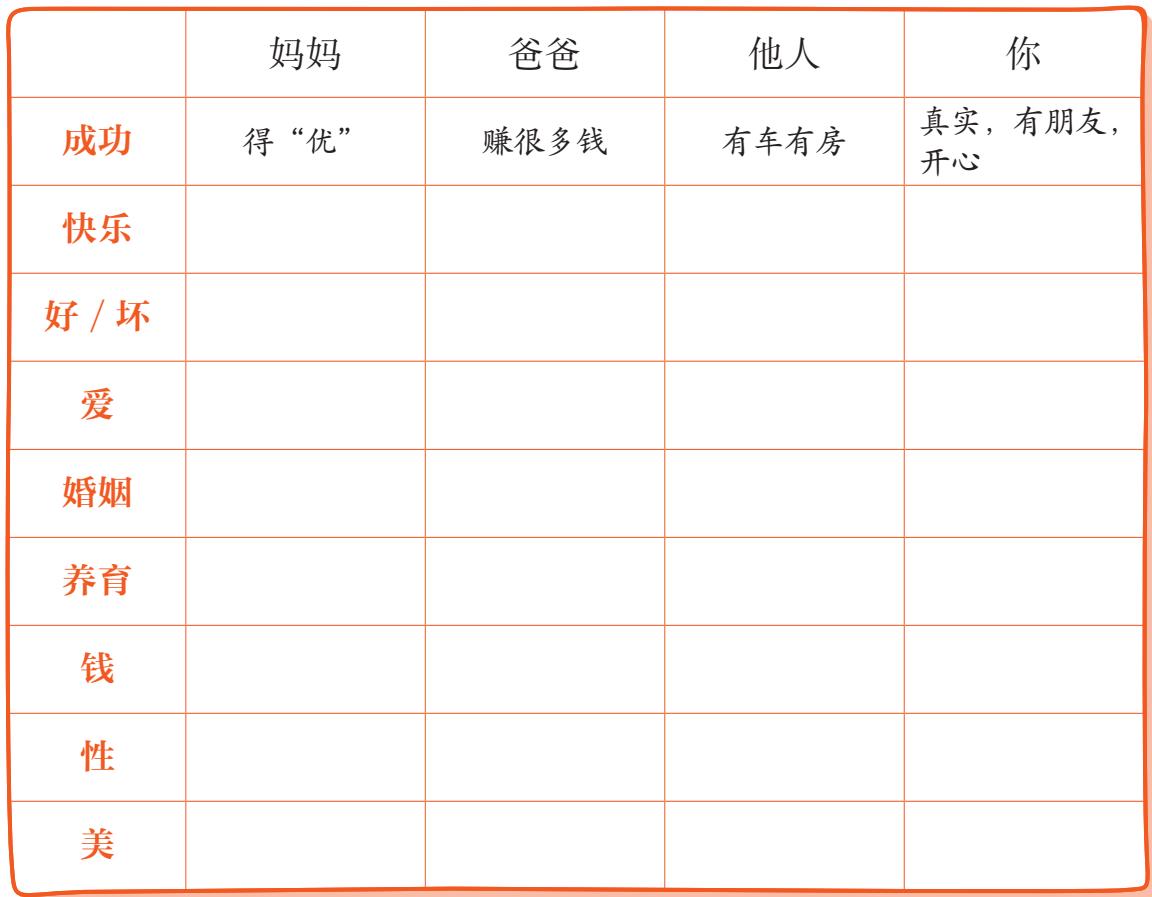

我们的执念不只有快乐和成功,还有其他概念,比如什么是好、什么是坏、什么是美、什么是爱。所有这些信念都会影响我们对孩子的看法,改变我们的养育方式。你可以做这样一个练习,即探究自己关于这些概念的无意识假设,以便在它们干扰育儿时觉知到它们的存在。当你写下这些关联的假设时,你就会开始明白你的想法是如何被他人影响的,以及这一点对亲子关系的影响。我已经在下面的表格里填写了一行作为示例。你可以尝试把其他空格填满。

在填写表格时,你察觉到了什么?你看到你的父母和其他人对你的影响有多大了吗?你看到你的各种观念对自己养育方式的影响了吗?如果你觉知到了这些观念对自己的塑造作用,你或许就能理解,它们也给你带来了压力和焦虑。而疗愈不只在我们产生这一觉知时发生,也会在我们破除旧观念、主动建立新观念的过程中发生。