青青子

二〇一二年,我首次到广东新会天马,探访柑果的种植以及柑普茶的制作。那时候市场上并没有大量的小青柑,柑普倒是不少。我在吉隆坡茶展上见过最老的柑普,老得模糊了岁月,闻之只觉气韵清正,芳醇入心。因为足够矜贵,主家神神秘秘拿出来一秀,就赶紧收了起来。

柑普在茶叶江湖上一直是不张扬的存在。也不知是哪一年,仿佛一夜之间,铺天盖地的小青柑就钻出来,一粒一粒青翠玲珑,像误入江湖的清新少女。小青柑和柑普算是近亲,小青柑选用的物料是未成熟的柑果,柑普则是选用成熟的大红柑。

阳光照过来,树上的柑果更显油润,让人忍不住想靠近闻一闻。

柑果长到直径六七厘米时,就可以采摘下来做小青柑了。

戴上橡胶手套,用特殊的工具掏出果肉,这个过程好玩又治愈。

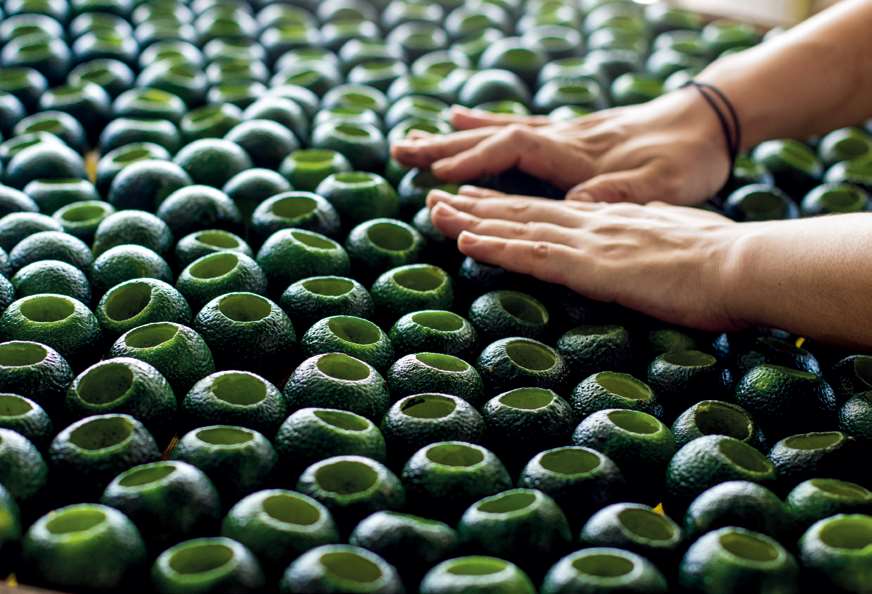

把小柑果整理清爽,让它们排队站好。一群可爱的小果子,就像幼儿园里嗷嗷待食的小朋友。

据说柑普的出现与一个人有关。清道光年间,广东新会人罗天池迁任云南迤西道道台,后受云南“永昌回案”牵连,老罗被革职查办,带着对云南的爱恨,也带着大量的普洱茶返回故乡新会,从此醉心于书画和茶。有一天,罗夫人误以广东人钟爱的陈皮水冲泡普洱茶,这次小失误却激发出了好味道,于是罗天池开始琢磨柑果与普洱的新喝法。经过一次次尝试,他研制出第一代柑普。陈皮和普洱都既可饮用又可陈放,且愈陈愈香,两者的气息相得益彰,就这样柑普的工艺传承了下来。而小青柑,正是在柑普的基础之上发展的新工艺。

二〇一六年,我再次来到新会,专程探寻天马小鸟天堂的地理环境。只有站上那一片土地仔细观察,才能理解为什么在新会能够种植出如此优秀的柑果:冲积沙洲和纵横的河流,以及温暖的气候,都是成就好柑果的必然条件。

七月,接近小暑节气,正是制作小青柑的时节,这时的柑果大小恰到好处,颜色墨绿油亮,气息辛香高扬,内含物质也逐渐丰富。采摘回来的柑果经过清洗后,用专业工具挖出果肉,再填入熟普,封口,置于竹篾盘生晒。当然,这是有大太阳的时候。若是遇上阴雨天,就需要入炉烘干,或是半晒半烘。无论哪一种工艺,同样能够带出小青柑独特的味道。青青一粒柑果玲珑可人,总会令人想起“青青子衿”的婉转,于是我将其命名“青青子”。这是一款独特的小青柑,用的是新会老树柑的青皮果,配上自己之前藏下的宫廷熟普。工艺上我做了一些小创新,降低了小青柑尖锐的辛香,喝起来清新依旧,茶汤却更加柔和醇厚。

小青柑们奢侈地躺在宫廷熟普茶床上,待它们一觉醒来,“青青子”就成了。

晒干或者烘干之前,可不能忘了给小青柑盖上“小帽子”。

冲泡“青青子”时,我最喜欢用一只从马来西亚带回来的老景德镇缠枝莲盖碗,它内壁白色,是二十世纪八十年代初期的出口瓷器,抚之温润收敛。用有些年份的茶器来泡“青青子”,仿佛年轻茶的张扬都会收敛许多。这款茶我也试过用煮茶器去煮,用保温杯去闷,各有美妙的口感。

“青青子”,不仅是茶的名字,也是一部散文诗剧的名字。二〇一八年九月,在北京国际展览中心,受主办方邀请,北京理工大学贾金莉老师和我以装置艺术与散文诗剧场相结合,奉出一场《比兴神合——青青子》。比,用物做类比;兴,把意境或思想用物承载。唐代诗人皎然说:“取象曰比,取义曰兴,义即象下之意。凡禽鱼草木、人物名数,万象之中义类同者,尽入比兴。”而以“青青子”命名剧本,恰恰是因为匠心独创的“青青子”茶,青青一粒,带来味觉与嗅觉的多重感官体验,是富于意境的混生茶。

一群“青青的小朋友”转眼变成了沉稳皱巴的“小老头”,褪去吵闹和青涩,连口感也转化得醇厚了。

经过温度的历练,果皮直径从六七厘米皱缩成了三四厘米,一颗正好入盏。

选一个好看的老盖碗,把水烧沸,高温冲泡。如果能够煮饮,味道会更好。

在展厅三百六十平方米的空间中,我们用六个内径四米和四个内径一米的烤桐材质的圆环,进行架构设计,并按照一定的比例结合,再融入全息投影技术,让观众更能与环境产生共鸣。整场剧字字未提茶,却字字都在诠释人与茶的因缘。

“大梦谁先觉”,一声长吟,随后青衣婉转,我提壶煮水:

造梦三十载,

才做细叶裁,

青青杯中落,

浮生一乐哉。

许多年来,自己一脚深一脚浅,跌跌撞撞地行走在深山与都市之间的罅隙中,那些找寻和奔赴的模样,“哗”地涌在眼前,忍不住泪洒青衫。唯美时空之中,动与静、急与缓相互成就。在品尝流传了千百年的味道的同时,歌剧男高音与京剧青衣唱出离合聚散,仿佛一场梦境。

我很钟情这款小青柑的名字:青青子,青青籽;小青柑,小清甘。清,人哪,要活得清明。就如同我追逐茶的清:闻干茶,清扬;观茶汤,清透;品茶水,清幽。喝茶要清,做人也要清,清清白白,坦坦荡荡。小青柑煮水,越喝越明白。今天无法预知明天的事情,大时代的船载着人在激流中行进,得到或者失去,都是经历和成长,这是命运。重点是,活明白了没。