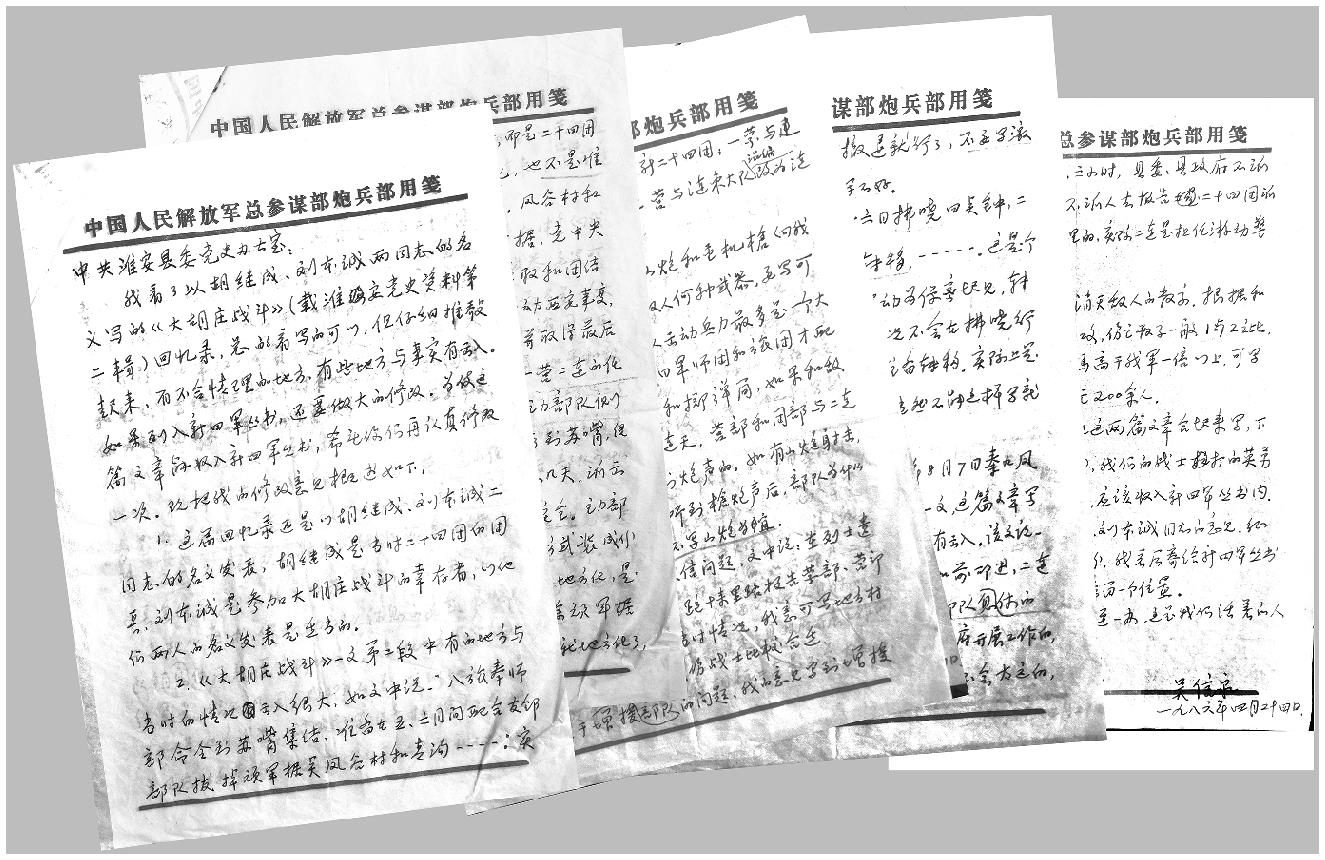

吴信泉给中共淮安县委党史办公室的信

中共淮安县委党史办公室:

我看了以胡继成、刘本成两同志的名义写的《大胡庄战斗》

回忆录,总的看写得可以,但仔细推敲起来,有不合情理的地方,有些地方与事实有出入。如果列入新四军丛书,还要做大的修改。为使这篇文章能收入新四军丛书,希望你们再认真修改一次。现把我的修改意见概述如下:

回忆录,总的看写得可以,但仔细推敲起来,有不合情理的地方,有些地方与事实有出入。如果列入新四军丛书,还要做大的修改。为使这篇文章能收入新四军丛书,希望你们再认真修改一次。现把我的修改意见概述如下:

1.这篇回忆录还是以胡继成、刘本成

二同志的名义发表,胡继成是当时二十四团的团长,刘本成是参加大胡庄战斗的幸存者,以他们两人的名义发表是适当的。

二同志的名义发表,胡继成是当时二十四团的团长,刘本成是参加大胡庄战斗的幸存者,以他们两人的名义发表是适当的。

2.《大胡庄战斗》一文第二段中有的地方与当时的情况出入很大,如文中说:“八旅奉师部命令到苏嘴集结,准备在五、六月间配合友邻部队拔掉顽军据点凤谷村和青沟……”实际不是这样,不是八旅奉师部命令,而是二十四团奉八旅命令到苏嘴集结待命地方化,也不是准备拔除顽军据点凤谷村和青沟。凤谷村和青沟是东北军120师贺

守义部队占据,党中央和毛主席曾经再三指示,对东北军是争取和团结的方针(因为东北军在张学良领导下,发动西安事变,从而停止了内战,发动全民抗日战争,并取得最后胜利,东北军是有功的)。当时二十四团一营二连的任务是警戒和监视涟水的敌人,保证主力部队侧翼的安全。当时部队从皖东北经淮海到苏嘴,经过长途行军,部队非常疲劳,需要休息几天,派出二连担任警戒,保证主力部队休息的安全。主力部队稍休息后就要实行地方化。当时地方武装成分很复杂,很不巩固,战斗力不强,实行地方化,是为加强地方武装。故不能写准备拔除顽军据点凤谷村和青沟。大胡庄战斗后,二十四团就地方化了,团直和二营与阜宁大队混编成新二十四团;一营与建阳大队混编改为建阳总队;三营与涟东大队混编改为涟东总队。

守义部队占据,党中央和毛主席曾经再三指示,对东北军是争取和团结的方针(因为东北军在张学良领导下,发动西安事变,从而停止了内战,发动全民抗日战争,并取得最后胜利,东北军是有功的)。当时二十四团一营二连的任务是警戒和监视涟水的敌人,保证主力部队侧翼的安全。当时部队从皖东北经淮海到苏嘴,经过长途行军,部队非常疲劳,需要休息几天,派出二连担任警戒,保证主力部队休息的安全。主力部队稍休息后就要实行地方化。当时地方武装成分很复杂,很不巩固,战斗力不强,实行地方化,是为加强地方武装。故不能写准备拔除顽军据点凤谷村和青沟。大胡庄战斗后,二十四团就地方化了,团直和二营与阜宁大队混编成新二十四团;一营与建阳大队混编改为建阳总队;三营与涟东大队混编改为涟东总队。

3.第四段中:“日军又集中山炮和重机枪向我猛烈射击……”最好不写敌人何种武器,要写可笼统地写。大胡庄战斗,敌人出动兵力最多是一个大队,加上伪军共计七八百人。日军师团和旅团才配有山炮,大队只有九二步兵炮和掷弹筒,如果和敌人激战五六个小时,炮火连天,营部和团部与二连距离不过二十华里,是会听到炮声的。如有山炮射击,再远一些的距离也会听到。听到枪炮声后,部队为什么不去增援解围呢?所以不写山炮为宜。

4.关于一位负伤战士报信问题,文中说:“在烈士遗体下得以生还的负伤战士,跑十来里路报告营部、营部报告团部……”根据当时情况,我意可写地方村干部报告了部队,不写负伤战士比较合适。

5.关于部队增援的问题,我的意见写到增援部队赶到大胡庄,敌人已经撤退就行了,不要写激战几小时,又伤亡30多人,这样写不好。

6.第四段开头:“四月二十六日拂晓四点钟,二连吃过早饭,各排正准备分头转移……”这是个常识性问题。一般来说,部队行动为保密起见,转移都在夜间进行,没有特殊情况不会在拂晓行动,不会在四点钟就吃完早饭,准备转移。实际上是部队失去警惕性,麻痹大意所致,当然不能这样写就是了。

另外,我看了《新华日报》1985年8月7日秦九凤同志写的《气吞山河的大胡庄战斗》一文,这篇文章写的是比较好的,但也有缺点,也是与实际有出入。该文说一营二连是掩护淮安县委和县政府机关的。如前所述,二连的任务是警戒和监视敌人的,保证主力部队休息的安全。如果是配合县大队掩护县委、县政府开展工作的,那么县大队和县委、县政府相距二连是不会太远的,二连被包围,激战五六小时,县委、县政府不派县大队去解二连的围,也不派人去报告二十四团派部队解围,这是不合情理的,实际二连是担任游动警戒的。

我建议文章中应加消灭敌人的数字。根据和日军作战经验,防御和进攻,伤亡数字一般1与2之比,我们是防御,敌人伤亡起码高于我军一倍以上。可写为,据战后得知,敌人伤亡200余人。

我的意见,请你们把这两篇文章合起来写,下点功夫写好。大胡庄战斗,我们的战士打得英勇顽强,事迹动人,可歌可泣,应该收入新四军丛书内。你们写好后,征求胡继成、刘本成同志的意见,征得他们同意后,再寄给我一份,我看后寄给新四军丛书编委会,建议他们给这篇文章留一个位置。

以上意见希望你们从速一办,这是我们活着的人的责任。

致

敬礼!

吴信泉一九八六年四月二十四日