吴信泉给中共淮安县委党史办一封信的原委

吴信泉同志在抗日战争期间任新四军三师八旅的政委。1941年发生在淮安茭陵大胡庄的战斗就是八旅二十四团一营二连指战员们打的。所以大胡庄战斗的英烈纪念碑的碑文就是请吴信泉同志题写的。

1982年,笔者在淮阴地委宣传部党教科“打工”时亲耳听到了国家对外文化联络委员会副主任王阑西同志传达的关于黄克诚大将关心大胡庄战斗,要求地方上把大胡庄战斗的情况调查清楚的指示。当时淮安县委很重视,随即就抽调人员进行调查。于是,我和淮安电影院的李寿新同志被县委宣传部副部长尹金鹤同志抽调赴外地调查有关大胡庄战斗的情况。我和李寿新同志均记得,当时中共淮安县委刚刚搭建县委党史办公室的班子,尹金鹤同志被县委指定兼任县党史办公室的负责人。另一位临时负责人是刘耀年同志,他当时是淮安县档案馆馆长。其他人员还没有到岗到位。后来这两人均未调到党史办公室工作。

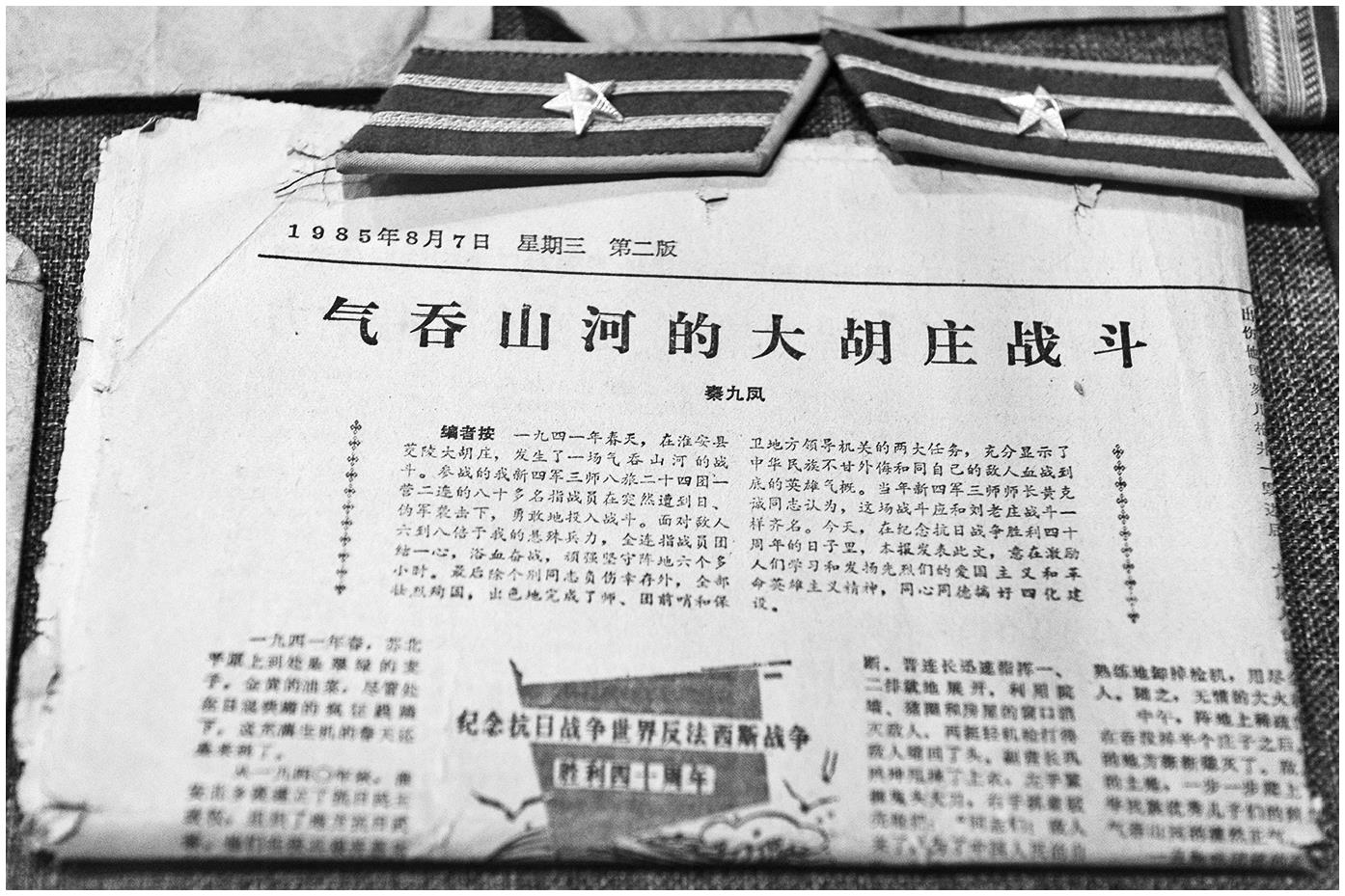

1985年8月7日《新华日报》刊用的秦九凤所撰《气吞山河的大胡庄战斗》一文

我和李寿新、苏学芳(茭陵本地人,时任茭陵食品站站长。他说自己是大胡庄战斗参加者,后被刘本成同志否认,说他是在大胡庄战斗发生一年后才参加新四军的人)一行三人从淮安出发,经徐州、郑州、安阳、北京,共历时约一个多星期,回淮后向刘耀年同志交了我俩

合写的《关于大胡庄战斗经过》一文并报销了差旅费,然后又各自回到自己的工作单位做自己的工作。

合写的《关于大胡庄战斗经过》一文并报销了差旅费,然后又各自回到自己的工作单位做自己的工作。

回淮后的我放心不下大胡庄战斗的事情,在做好本职工作的同时又就有关史实先后向北京当年的三师政治部宣传干事朱鸿同志和河南安阳的大胡庄战斗幸存者刘本成同志写信,进行追踪采访,并根据前后采访的资料撰写了《气吞山河的大胡庄战斗(二)》一文投寄给《新华日报》。之后,淮安县政协筹备出版第一辑《淮安文史资料》,邀约笔者撰写有关大胡庄战斗的稿件,我就请现于淮安中学工作的杜娟老师帮我抄了一遍发给《新华日报》的稿件交给县政协,谁知遭到刚调入县党史办公室工作的同志的强烈反对。他们认为笔者的稿件不够准确,会给读者造成“先入为主”的错误印象。我很理解:作为刚刚到职的党史工作者,对大胡庄战斗这样重大的历史事件应该采取谨慎一点的态度。

这样,由王士义主编的1983年出版的第一辑《淮安文史资料》就没有使用我的《气吞山河的大胡庄战斗》一稿。而1984年由县党史办公室编出的第二辑《淮安党史资料》使用的是县党史办同志以“胡继成、刘本成”名义写作整理的《大胡庄战斗》。同时,他们还把这第二辑《淮安党史资料》寄给了黄克诚同志,以征求这位老将军的意见,并请他将该篇文章推荐给新四军丛书编委会,好给这篇以一席之地。由于黄克诚同志当时年事已高,且视力不好,就将我县党史办公室寄给他的信及刊有《大胡庄战斗》的第二辑《淮安党史资料》一并转给吴信泉同志处理。

1985年是抗战胜利的40周年,我寄给《新华日报》的《气吞山河的大胡庄战斗》一稿被单永华编辑保存了两年多之后于1985年8月7日刊用了,时任中共中央纪律检查委员会委员的吴信泉将军也看到了这篇稿子。吴信泉将军在读了有关资料后,就于1986年4月24日写了这封信。

读了吴信泉将军的信,可以让我们眼界大开,对76年前苏北抗日斗争形势可以有更多的了解和认识。多少年后,笔者才在滨海县天场镇民政干部徐振理处读到了新四军丛书上关于大胡庄战斗的文章,该文不仅标题完全采用了笔者的标题,内容上也基本采用了笔者的内容,只是笔者说二连还有保护地方政权一事被去掉了。其实,这一史实是我和李寿新同志在淮安、茭陵开座谈会时,听老革命、大胡庄人胡明谷、胡启贵等老同志讲的。这一史实只能作为历史疑案了。另外,据地方一些老同志回忆,当时我们的地方政权才刚刚建立,根本没有一支像样的武装力量,也就是说,当时淮安县总队即使听到枪炮声,也根本无力前往增援、解救,至于他们是否知道几十里之外的龚营还有我们新四军主力部队,那就不清楚了。