水陆攻战纹铜壶的另一个身份

凭着一生的德行进入昆仑,成为神山的一部分,就是东汉末年嘉祥武氏家族共同的愿望。然而,在这个故事中,还有许多难解之谜。比如,武氏祠另外两块山墙画像石的四、五两层刻画的“攻战”场面又是怎么回事。正如西南地区的摇钱树可以上溯到古老的青铜神树,这条英雄登山的成神之路也有更久远的版本。而这幅生动的画面,就是版本迭代所留下的重要信息。

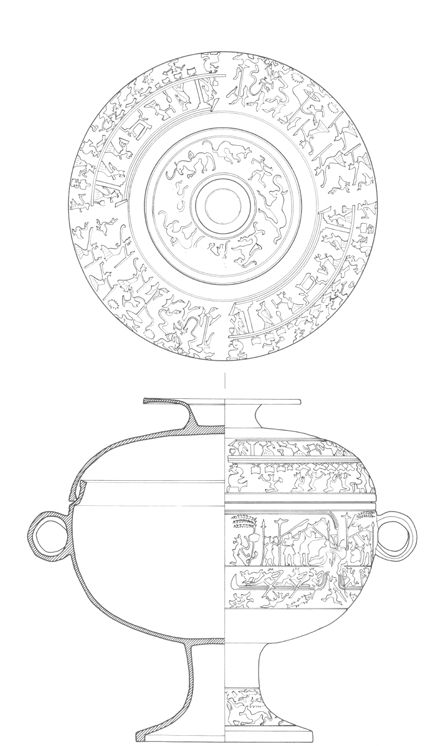

图3.5 战国水陆攻战纹铜壶,四川成都百花潭十号墓出土。现藏四川博物院。

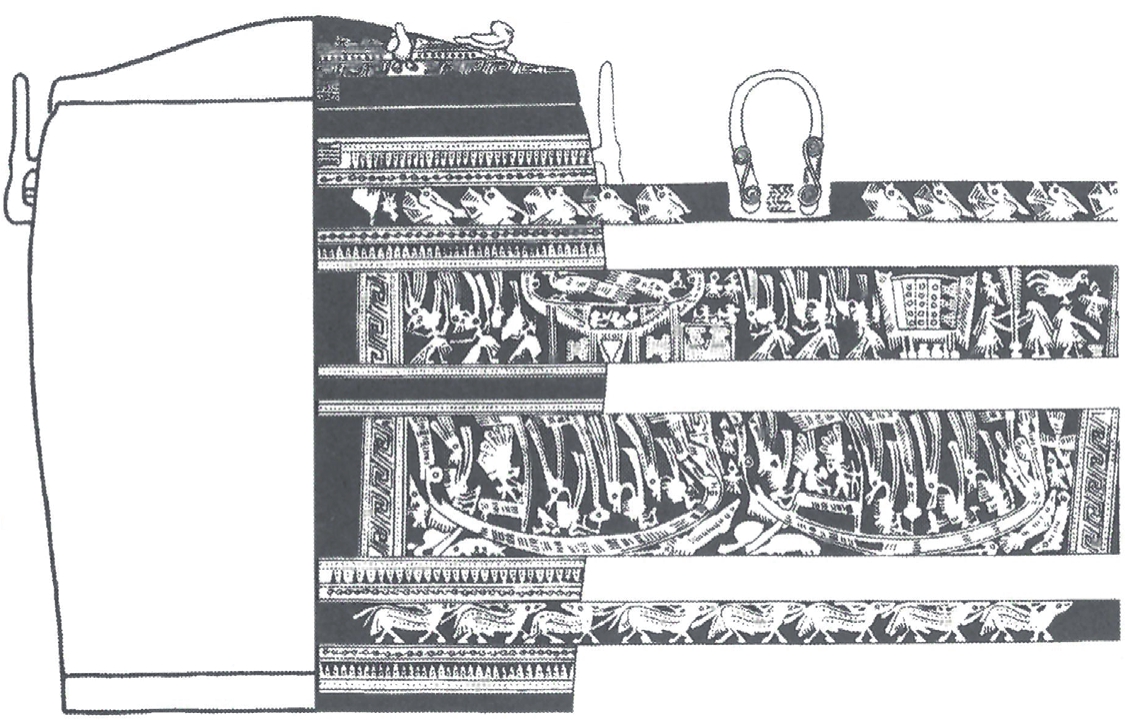

图3.6 战国水陆攻战纹铜壶纹样线描图。

这个更早的版本就来自战国时代的水陆攻战纹铜壶(也称“宴乐渔猎攻战纹铜壶”)。这类青铜壶各地出土不多,但也有数个

,最著名的大约是成都百花潭出土的一件(图3.5)。铜壶基本都是侈口、斜肩、鼓腹、矮圈足构造,表面纹饰在器盖以下分为三层,每层都用云纹或水波纹隔开(图3.6)。相比“水陆攻战纹”,“宴乐渔猎攻战纹”这一描述或许更为准确。因为壶身上的三层纹饰从下而上确实可以概括为“攻战、宴乐、渔猎”三个部分(请注意词序上的细微差别)。

,最著名的大约是成都百花潭出土的一件(图3.5)。铜壶基本都是侈口、斜肩、鼓腹、矮圈足构造,表面纹饰在器盖以下分为三层,每层都用云纹或水波纹隔开(图3.6)。相比“水陆攻战纹”,“宴乐渔猎攻战纹”这一描述或许更为准确。因为壶身上的三层纹饰从下而上确实可以概括为“攻战、宴乐、渔猎”三个部分(请注意词序上的细微差别)。

当我们使用“登山”视角来审视铜壶表面纹饰时,就会发现,这一构图在叙事上的连续性特征:(一)无畏的勇士在战斗中因杀敌而获得荣誉。(二)一生卓越武功,保证他在另一个世界得到丰厚的奖励,既有飞禽、游鱼等食物,又有音乐、佳人抚慰身心。(三)只有留下更伟大传说的远古武士,才能升入更高的神殿。那里有巨大的神树,可以登上天堂。(四)通常由立体禽鸟、刻画神兽(与人)图案组成的器盖,以往常被忽略,这也许就是西王母尚未莅位时的神山之巅。这种壶状神山图案格局,在类似的战国水陆攻战纹盖豆(图3.7、图3.8)上展现得更为明显,同时可对比图1.3及图2.5。

图3.7 战国水陆攻战纹盖豆,四川宣汉县罗家坝出土。现藏四川省文物考古研究院。

图3.8 战国水陆攻战纹盖豆纹样线描图。

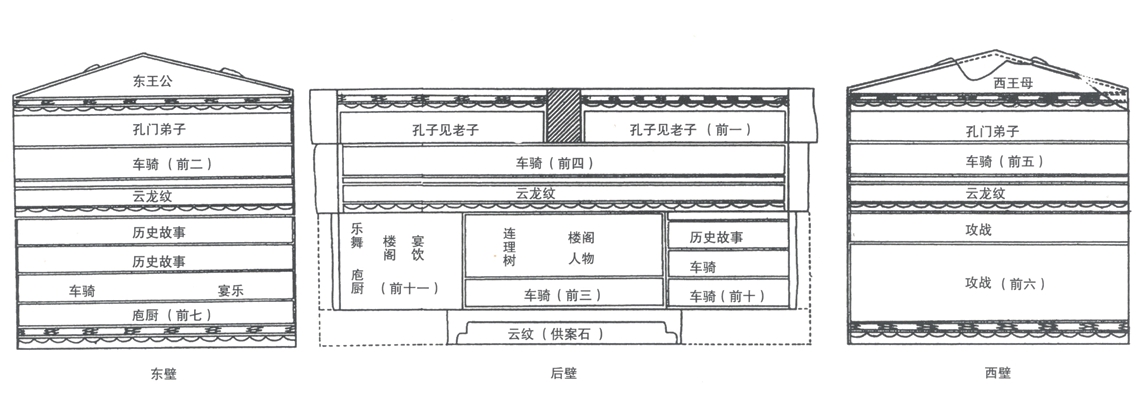

从武氏祠山墙画像到水陆攻战纹铜壶,我们又完成了一次从汉代到战国的穿越。这幅攻战画面正好解释了不同山墙相同位置上,有时替换出现“刺客故事”画像的原因。虽然儒家文化的古代圣王、孔门圣贤、著名孝子置换了“远古武士”的传说,但兼具武功与忠义的刺客故事,还在文化更新的同时,极大保留了古代传统的叙事结构,为我们寻找艺术发展的源头提供了不可或缺的线索。对于这件事情,南朝齐、梁道士陶弘景在《真诰·阐幽微》中总结道:“自三代以来,贤圣及英雄者为仙。”恰如其分地道出了古时进入昆仑山万神殿的资格门槛。

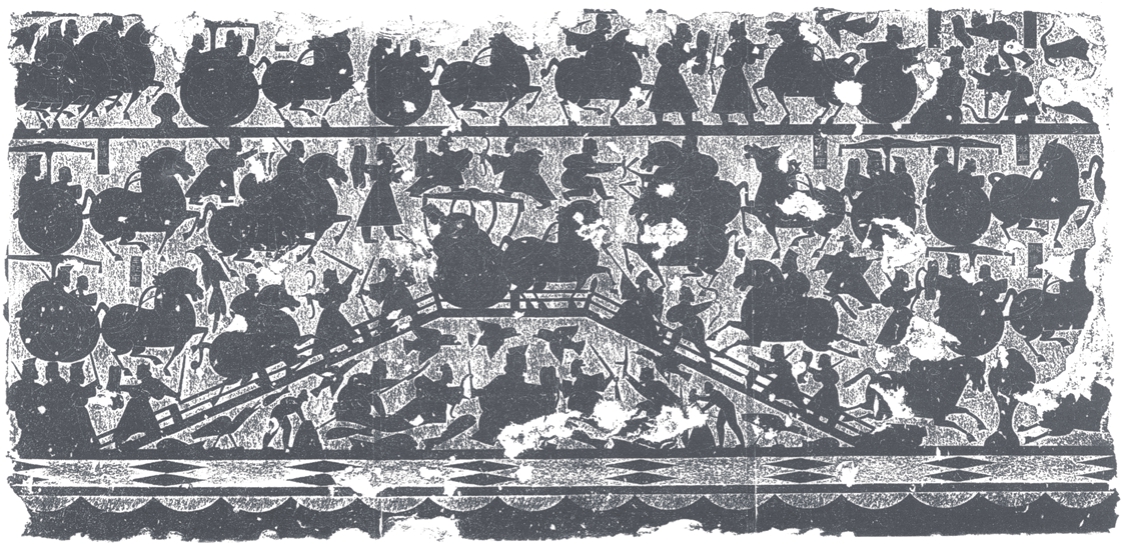

图3.9 东汉武氏祠前石室西壁下攻战图石画像。现藏山东嘉祥武氏墓群石刻博物馆。

图3.10 东汉武氏祠前石室建筑配置图(之二),攻战图在西壁下方位置。将本图从左往右均匀翻卷(加上室门)为桶形,则可呈现接近图3.5的纹饰分布。亦参图3.11—3.13。

当然,对比两种载体的“水陆攻战”画面时(图3.9),我们依然可以发现其中的具体差异。铜壶纹饰呈现较多的“水战”场景(占本层一半),在山墙上缩小了很多,被压缩在了桥下(占画面四分之一),“陆战”比例则相对激增(图3.10)。这种趋势似乎暗示,从晚近到远古逆推,是否存在一种“水战”占据主导地位的情景。此外,新出现的,并在画面占据中心位置的桥梁,也不仅仅是创作者的信手一笔。因为在人类学家眼中,任何一丝新出现的文化细节,其背后都有有趣的结构变化。

看山不是山,看水不是水,从此,铜壶也不再是铜壶。

图3.11 西汉神兽纹尊,甘肃平凉出土。现藏甘肃省博物馆。

图3.12 西汉晚期胡傅鎏金兽纹樽及盖,山西右玉县大川村出土。现藏山西博物院。

图3.13 约西汉中期越南安沛省合明铜提桶,越南安沛省镇安县合明社土丘遗址出土。现藏安沛博物馆。可留意桶身中部的武士竞渡纹(下)和庆祝宴乐纹(上)。