曹植与《洛神赋》

222年的4月,陈思王曹植正要离开洛阳,返回他的封地鄄城(今山东菏泽市鄄城县)。鄄城远在洛阳的东方,黄河下游,为此他先要南渡洛河,才能一路向东。就在洛河之畔,曹植一时神情恍惚,思绪飘散,因为眼前出现了令他终生难忘的景象。

两年前,他的兄长曹丕接受汉献帝禅位,成为新的皇帝。然而,这对曹植来说却是不幸的开端。曹丕即位之初,就有人举报曹植为汉帝“发服悲哭”;之后,又传出曹植对监察官员“醉酒悖慢,劫胁使者”。这些罪状使得曹丕先削除了曹植的爵位封地,免为庶人,后又几乎起了诛杀之心,最后因一母同胞的关系,曹植才免于一死,改迁安乡侯。在这几年里,曹植数度遭遇戴罪、禁锢和迁移,不要说做个地方王侯,连性命都没有保障。

这年元旦,曹丕即位后举办第一次元旦朝会,曹植本打算将这几年的惨状和遭受的误解当面直陈兄长。然而,曹丕并没有在京,他提前东巡去了许昌,还下令从此取消朝会。这一冷遇让曹植在洛阳苦等数月后,终于悻悻而返,结束了这场“事先张扬”的兄弟相见。

南渡的这天,曹植看到水波浩渺的洛河之上,一位“丽人”缘山而立,她就是洛水之神,名叫宓妃。她身形飘逸,“翩若惊鸿,婉若游龙”;容貌极美,“明眸善睐,靥辅承权”;又风情万种,“柔情绰态,媚于语言”。曹植很快就被她美丽的容颜、活泼的性格所吸引,陷入了深深的爱慕与担心被拒绝的惆怅中。此时的宓妃却被他的真情所打动,召集“南湘二妃,汉滨游女”等神女,与曹植相会。这一切美好的景象直到“屏翳收风,川后静波;冯夷鸣鼓,女娲清歌”后戛然而止,六龙驾驶的云车载着女神翩然离去。那种依依不舍,直叫人潸然泪下。

怀念着不知所终的洛神,曹植的心中涌起愁绪万千,希望她可以再次现身,但终不可得。对女神的思念令他夜不能寐,直至天明,徘徊留恋,久久无法离去。回到自己的封地后,与洛神相逢一事令曹植久久不能忘怀,于是便将这难得的“不期之会”写成了千古流传的名篇《洛神赋》。

有关《洛神赋》创作的故事就是这样。它一直被收在南梁萧统所编《文选》中,直到四百多年后的唐代,一位名叫李善的《文选》研究者在为《洛神赋》作注时,认为是曹植爱上了他的嫂嫂——曹丕的皇后甄姬。曹植赴洛阳朝见之时,甄姬受后宫谗言而死,曹丕“示植甄后玉缕金带枕”,让他难掩心中悲伤。所以,在归途路过洛河之滨时,因情深而感动的甄后之灵化作洛神来见他,将一片真情寄于枕中。曹植因此情不自禁地写下了《感甄赋》一篇,后因他兄长曹丕的关系,才被改成了《洛神赋》。

李善有关曹植“爱慕而不可得”的崭新观点一经问世,立即引起了后来者的追捧。比如,较李善稍晚的唐传奇作者裴铏,就在奇幻小说《萧旷》一文中植入了“甄植恋”的情节。从此以后,这一说法不胫而走,在之后的一千四百多年中俨然成为主流。这一切遂围在《洛神赋》周围,升起许多迷雾,将真实与幻境罩在一种神话的氤氲之下,使人难见“洛神”的真容。

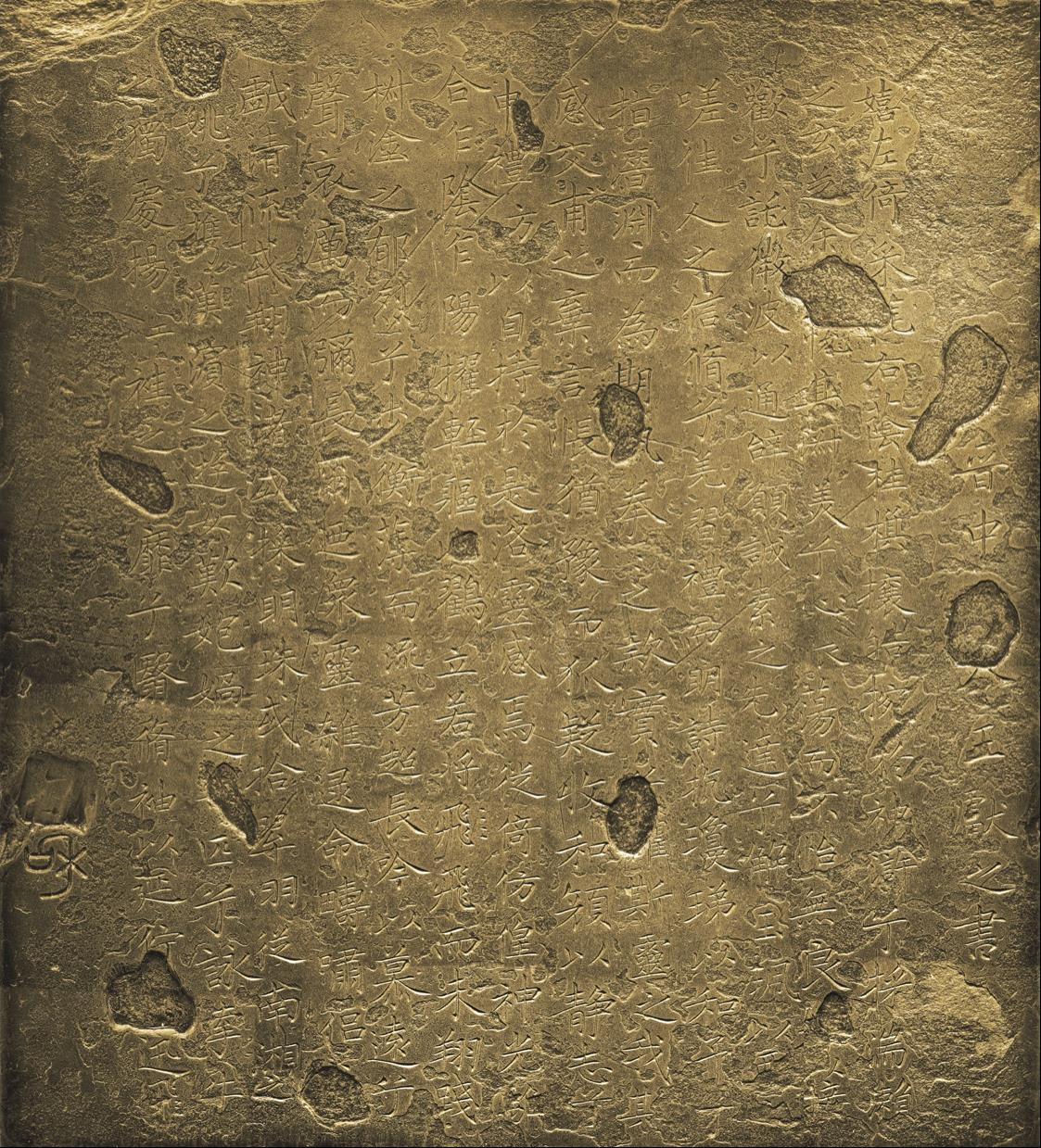

其实,真相并没有那么难觅。曹植的这篇赋文自完成之初就广受世人喜爱,东晋王献之爱之甚切,一生中多次手书此赋,留下了碧玉版《洛神赋十三行》(图4.1),实现了文学与书法瑰宝的有机结合。另外,还有一位与王献之基本同时期的画家顾恺之,更是用画笔展现出宓妃的神韵。被认为顾恺之亲笔的《洛神赋图》,不但让后人领略到最早期中国绘画的魅力,而且为我们解读曹子建与《洛神赋》的传说留下了重要的线索。

图4.1 东晋王献之《洛神赋十三行》(碧玉版)。现藏首都博物馆。