2.到东方去:欧洲现代性的原动力

我们都是地理的囚徒 [1] 。

欧洲为何会以它独有的方式走入现代?这是一个热闹了一两百年的话题。有人归结于文化秉性,有人归结于宗教伦理,有人归结于国家建构,有人归结于环境和生物资源……而我想强调一个很重要的因素,即欧洲与亚洲的地理关系。

先要搞清楚:什么是亚洲?每次我在课堂上问这个问题,最常得到的答案是:一个大陆,地球上“七大洲”之一。

亚洲当然首先是作为一个地理概念而出现的,但是它是一个很奇怪的地理概念,没法用纯地理的方式解释通,欧洲也是。因为亚洲和欧洲并不是相对独立的陆地板块(当然严格来说,非洲也不是独立板块)。它们同属于亚欧大陆,两个“洲”的土地紧紧相连,并没有海洋或地峡将它们分成看上去相对独立的大“岛”

,这一点与美洲、大洋洲和南极洲很不一样。而且亚欧边界的划定,带有相当的随意性,历史上也不固定。今天以乌拉尔山、乌拉尔河、里海、黑海一线的分界,是在18世纪才提出,到19世纪才相对约定俗成的。直到今天,其实都没有一个所有人公认的、精确的欧亚分界线。美国学者刘易斯(Martin Lewis)和维根(Kären Wigen)就说:“欧洲和亚洲间的分界是完全武断的。”

[2]

,这一点与美洲、大洋洲和南极洲很不一样。而且亚欧边界的划定,带有相当的随意性,历史上也不固定。今天以乌拉尔山、乌拉尔河、里海、黑海一线的分界,是在18世纪才提出,到19世纪才相对约定俗成的。直到今天,其实都没有一个所有人公认的、精确的欧亚分界线。美国学者刘易斯(Martin Lewis)和维根(Kären Wigen)就说:“欧洲和亚洲间的分界是完全武断的。”

[2]

所以,以后我们再次听到“亚洲是一块大陆、是七大洲中最大一块”的时候,应当意识到这不是一个客观的自然描述,而是被人为地、主观地塑造出来的一个知识产物。

我们都知道“亚细亚”(Asia)一词起源于欧洲,在古希腊—罗马时代,它仅指代今土耳其的阿纳托利亚地区,后来才用来指称欧洲以东的一大片陆地

。在古代欧洲人的世界观中,世界分成欧罗巴、亚细亚和利比亚(非洲)三个部分,但这三块空间还不是今天“大洲”的意思,它们之间虽有分隔,但作为人类世界的总体,是连续而非断裂的,而且人们对大陆和海洋之间的关系也并不十分清楚。仅就这一点来说,古代欧洲与中国的地理观念,倒是差别不大,都是基于陆地的。

。在古代欧洲人的世界观中,世界分成欧罗巴、亚细亚和利比亚(非洲)三个部分,但这三块空间还不是今天“大洲”的意思,它们之间虽有分隔,但作为人类世界的总体,是连续而非断裂的,而且人们对大陆和海洋之间的关系也并不十分清楚。仅就这一点来说,古代欧洲与中国的地理观念,倒是差别不大,都是基于陆地的。

在蒙古帝国横扫欧亚、东西贸易通道大大强化之前,欧洲人对东方的具体经验止于印度,恐怕与马其顿国王亚历山大东征最远抵达印度有关。托勒密式地图,在很长的时间内,就把东亚部分标记为“外印度”或“上印度”(详见第三章)。蒙古征服带来了第一次全球化的契机,让欧亚两端的联系空前紧密起来

。而中东地区的穆斯林学者、商人和官员则为两端都带来地理知识上的跃升。通过他们的贡献,在东亚和西欧的地图上,印度洋海岸线渐渐完整起来。他们的航海经验成为明初郑和能够远航至东非、15世纪末达·伽马(Vasco da Gama,1469—1524)能够到达印度的必要条件

[3]

。

。而中东地区的穆斯林学者、商人和官员则为两端都带来地理知识上的跃升。通过他们的贡献,在东亚和西欧的地图上,印度洋海岸线渐渐完整起来。他们的航海经验成为明初郑和能够远航至东非、15世纪末达·伽马(Vasco da Gama,1469—1524)能够到达印度的必要条件

[3]

。

但真正刺激了欧洲大航海事业的,还是马可·波罗。正是他对东亚特别是中国的迷人描述,引诱着文艺复兴时期的君主和探险家们,使他们要千方百计绕过奥斯曼土耳其的阻隔,前赴后继探索通往东亚的另外的道路。

问题来了:欧亚虽是一体,但如果不走陆路,要从大陆的西端到东端,那便是这世上最远的路。

打开今天一幅标准的世界地图,我们就清楚了:在苏伊士运河没有凿通的情况下,若坐船向东去亚洲,就必须绕过整个非洲,方能进入印度洋。同样,如果没有巴拿马运河,西行的船也必须绕过南美洲大陆,才能进入太平洋。而北行的道路——即取道北冰洋的所谓“西北航道”或“东北航道”,则因常年冰封雪盖,从古到今只存在于理论中,很难实现。就是说,若是不能直接走陆路,共处亚欧大陆的两个远邻要串个门,就必须把地球绕个遍。这真是实实在在的“地理的囚徒”。

不得不“佩服”西欧人的是,他们还真就选择了最困难的道路。也就是在这样的情况下,欧洲过去以陆地为导向的地理认知,开始转向海洋。这种转向在1492年的哥伦布那里成为一座里程碑。

在这个过程中,欧洲人“发现”了好望角,明白了非洲南端并不连通亚洲;“发现”了美洲,把势力拓展到新大陆;并最终实现了环球航行,打通了抵达东亚的东、西两条航道 [4] 。在寻路亚洲的冲动下,一幅完整的地球图景渐次向欧洲人打开了。

因此,我们或许要重新描述以欧洲为中心的地理学史。它不是简单的由“已知三大洲”到“发现新大陆”的线性积累。更体现历史逻辑的说法应该是:西欧人为了“寻路亚洲”,而不期然“重识非洲”并“发现美洲”。不但如此,为了寻路亚洲,他们以海洋为新的通途,走出了大西洋,抵达了印度洋,发现了太平洋,殖民了大洋洲。寻路亚洲,成为西欧跨入现代、征服全世界的契机。

换句话说,我们一定要把地理知识积累的动因和过程,带入地理学讨论中。

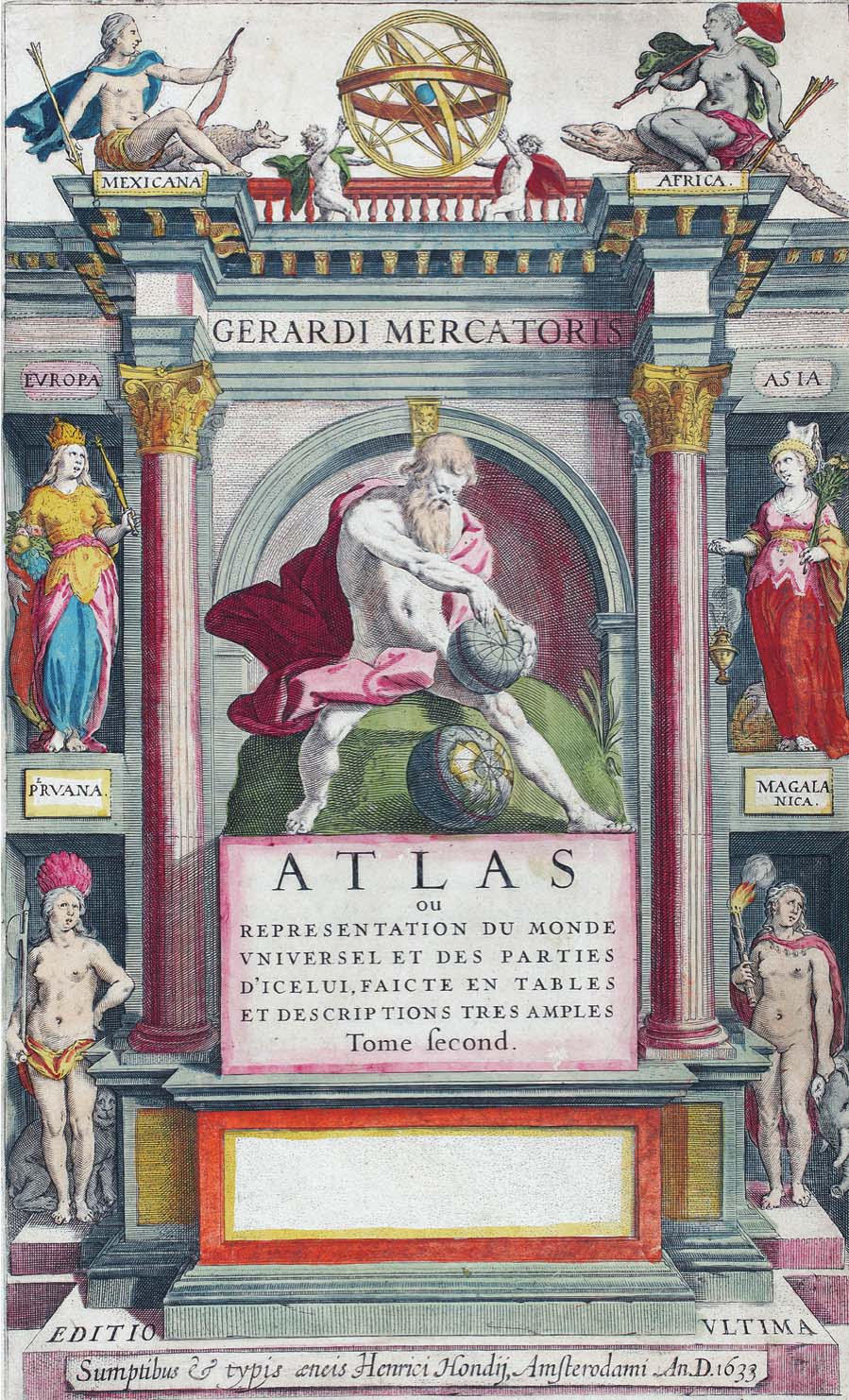

正因为这个动因和过程,欧洲人借定义多重的他者,重新定义了自身。他们把地理认知、空间征服与殖民事业融合在了一起,将亚洲、非洲、美洲纳入了一套新的空间—文明等级秩序中。“亚洲”“非洲”和“美洲”不再只是一种地理描述,而是成为带有文明论色彩的身份象征,只有放置在与“欧洲”的对应关系中才能理解和表述。(图6)

到了18世纪后期,欧洲人的拓殖事业日益成功,他们的身份塑造,也在时间和地理两个向度上展开。地理和特定人种挂钩,各个大陆被人格化,固定了身份。此时,亚里士多德提到的“东方”的“专制”(despot)特性、“野蛮民族生来就是奴隶”的论断

以及基督教对东方蛮族的想象,又获得了新的、具体的投射对象。孟德斯鸠、亚当·斯密、黑格尔著作中的“中国”和“亚洲”,指向的不是一个地理空间,而是欧洲文明的反面镜像,处于人类“普遍历史”的野蛮或半野蛮阶段

以及基督教对东方蛮族的想象,又获得了新的、具体的投射对象。孟德斯鸠、亚当·斯密、黑格尔著作中的“中国”和“亚洲”,指向的不是一个地理空间,而是欧洲文明的反面镜像,处于人类“普遍历史”的野蛮或半野蛮阶段

。这就是地理学家唐晓峰先生所说的:“依托新的全球地理观,而将整个人文空间时间化、历史化。”

。这就是地理学家唐晓峰先生所说的:“依托新的全球地理观,而将整个人文空间时间化、历史化。”

这种情况下,地球上的东西南北就有了方位之外的意义。为了寻路亚洲,欧洲人向南绕行非洲和南美,开启了殖民进程。早在哥伦布的时代,“科学主义”指导下的地理—人种观念就认定:北方温带与南方热带,因为气候的差异,产生了人群特质的差异。哥伦布的航行,不但是到“东方”去寻找财富,更是向“南方大陆”征服可供驱使与奴役的次等人群 [5] 。自然,“南方”“热带”这些词语,便在此后的数百年指代着蛮荒与偏僻,关联着落后、疾病与压抑的含义。而在今天反殖民的语境下,“全球南方”则包括了所有曾被殖民、经济上处于依附中的国家,不论其地理方位在哪里。

图6:1633年阿姆斯特丹出版的墨卡托—洪迪乌斯《地图集》封面。围绕着擎天神阿特拉斯的是六位女神代表的已知世界。从上至下、左至右分别为:墨西卡娜(北美)、阿非利加、欧罗巴、亚细亚、秘鲁阿娜(南美)和麦哲伦妮卡(想象中的南方大陆)。全书名称为《阿特拉斯:关于创世以及所创之世的宇宙论沉思》。

与“南方”相对的“北方”,在今天泛指经济发达地区。不过在中世纪,“北方”是寒冷黑暗的地带,代表了异教徒和野蛮人的世界、欧洲人的梦魇、基督教世界威胁的来源。喜欢看美剧《权力的游戏》( Game of Throne )的读者,想想“凛冬”从“北境”而至的设定,就能体会这种想象的当代生命力。

而“东方”则因为其遥远而蒙上一层神秘色彩,成了被想象、被奇观化同时浪漫化的对象,爱德华·萨义德(Edward Wadie Said)所指出的“东方主义”即由此而来

。

。

南、北和东,彼此之间及各自内部的边界还相对模糊,存在张力,但它们共同构筑了“西方”的确定性,尽管所谓“西方”内部其实也有很大的差异。按照美国历史学家何伟亚(James Hevia)的话说,“西方变成了一个处于历史探究范围之外的越来越被自然化的实体”

。20世纪以来,“西方”是发达资本主义国家(许多是殖民国家)自我确立的身份,冷战后更和特定的意识形态、政治制度和价值体系挂钩。于是,人类社会便分割为一对矛盾体:“西方”及“其他”(the West and the Rest)。

。20世纪以来,“西方”是发达资本主义国家(许多是殖民国家)自我确立的身份,冷战后更和特定的意识形态、政治制度和价值体系挂钩。于是,人类社会便分割为一对矛盾体:“西方”及“其他”(the West and the Rest)。

不用说,任何一种地理—文明意识的形成都依赖于对他者的“发现”。所有文明早期的地理表述,不论是古埃及、古巴比伦、中国,还是欧洲,无不以自身出发去了解世界。地理所要处理的不光是自己内部的秩序,还有自己和外部的关系。当新的地理知识不断填充进来的时候,各种文明就都按照原有的知识体系去为新空间安排合适的位置。

发源于地中海地区的欧洲知识体系,从古希腊自然哲学和犹太—基督教中诞生出欧、亚、非三大空间的地缘意识。1492年之后,它最需要处理的,是“寻路亚洲—发现美洲”带来的全方位冲击。这一冲击不但是认识论上的,也是本体论上的,而且充满了财富和权力诱惑。它所针对的也不仅仅是分立的亚洲或者美洲,而是包括所有人类可抵达的、全球性地理空间。对这一冲击的处理方式,直接导引出了欧洲殖民性的现代经验。

相比而言,古代东亚的地理意识中,只有从中心到边缘的远近差异,本没有三大洲的分别。因此,尽管明清官员、朝鲜文人、江户日本的学者和制图师们知道了美洲的存在,却没有彻底颠覆既有的知识体系和世界想象。对那些接受欧洲地理学观念的人而言,新大陆不过是文明更为遥远的边缘地带而已。这一新的知识,并没有导致拓殖冲动。

所以,就算是中国人或者别的东亚人更早抵达美洲,这种抵达也不是“发现”,不会对传统世界观构成根本性冲击。

地理表述和历史表述从来紧密相连,互为表里。我们通常认为,知识是不断聚集、积累的,随着时间的推移和经验的增加,我们对历史和地理的认知一定更为丰富、准确和客观。既然地理和历史知识可以用来建立属于全人类的共通经验,那么人们的时空感一定会越来越趋同。

这样说有一定道理。比如,今天全世界多数国家和地区都在使用相同的日历和计时系统;所有国家教室里的世界地图或地球仪,样子也都差不多。古代人构想出来的世界图像,在现代世界没有什么指导意义了。卫星定位系统,让地球上每个人对周遭空间的体认,都高度同质化了。

可是,再往深里想想,其实纯然客观的地理认知和纯然客观的历史认知一样,并不真的存在。就像历史学家面对同一份文献,会有不同的解释一样,面对同样的空间信息,人们也会产生不同的理解。这种理解的差异性与信息的科学性无关,而是由解释者的文化身份、政治理念、历史经验以及世界观、价值观决定的。

十五六世纪以来,人类对地球表面形态的信息掌握得越来越多了,却并未导致感受与经验的趋同。在很大程度上,我们对现代的整体感知反而日益割裂——就像地图上出现的越来越多的边界线。当地理单元(比如“亚洲”)成了文明等级的符号,用以论证某一群人比另一群人拥有更高的文明合法性,或者像19世纪出现的“地缘政治学”(geopolitics)那样,成为帝国理念的有机组成(比如麦金德的“世界岛”

),则地理认知也就成了意识形态和政治表达。哥伦布之后的500年里,地理—政治上的割裂一直没有弥合。持续至今的对哥伦布的争议,正说明了这一点。尽管欧洲经验几乎垄断了对“现代”的阐释,但我们一定要清楚,在非洲、拉美和大部分的亚洲地区,当地人介入“现代”的方式是很不一样的。他们的“现代”体验,和西欧人的极为不同,其价值绝不该被忽视。

),则地理认知也就成了意识形态和政治表达。哥伦布之后的500年里,地理—政治上的割裂一直没有弥合。持续至今的对哥伦布的争议,正说明了这一点。尽管欧洲经验几乎垄断了对“现代”的阐释,但我们一定要清楚,在非洲、拉美和大部分的亚洲地区,当地人介入“现代”的方式是很不一样的。他们的“现代”体验,和西欧人的极为不同,其价值绝不该被忽视。

那么东亚(中国、日本、朝鲜半岛)呢?也是一样。16世纪后,随着欧亚两端交流的频密,东亚的轮廓在双方的地图上越来越接近了,但地图背后所反映的时空经验并没有日益趋同。这种矛盾在今天变得更为突出

。其中的原因,既是文化性的,也是政治性的,要放到特定的历史脉络中去理解。

。其中的原因,既是文化性的,也是政治性的,要放到特定的历史脉络中去理解。

任何知识,都有它发生、演变的历史。“亚洲”作为一个空间政治概念,也有其历史。既然这个概念常常被想当然地接受,却又执拗地凸显它的不合常理,那么它作为知识的历史,就很值得好好梳理一番。本书的梳理方式,是从地图入手。

[1] 语出Tim Marshall. Prisoners of Geography:Ten Maps that Tell You Everything You Need to Know about Global Politics, New York: Simon & Schuster, 2016.

[2] Martin W. Lewis and Kären Wigen. The Myth of Continents: A Critique of Metageography, Berkeley: University of California Press, 1997, p.3.

[3] Giancarlo Casale. The Ottoman Age of Exploration, Oxford: Oxford University Press,2010.

[4] 可以一提的是,后来发现澳大利亚大陆的英国库克船长的远航,也与英国探索通往东亚的“西北航道”(Northwest Passage)的努力有很大关系。见James Cook, The Three Voyages of Captain James Cook Round the World, Cambridge:Cambridge University Press, 2015, pp.2-15. Charles J. Shields, James Cook and the Exploration of the Pacific, Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2002.

[5] Nicolás Wey Gómez. The Tropics of Empire, Why Columbus Sailed South to the Indies, Cambridge, MA: MIT Press, 2008.