1.禹迹与坛城:多元的中国制图传统

公元1127年,宋朝遭逢靖康之变,失去了北方疆域。入侵的金军虽节节胜利,却缺乏统治华北的信心。于是1130年,金太宗扶植了一个傀儡政权大齐,代金而治,找来降臣刘豫当皇帝,年号“阜昌”。未几,刘豫被废,伪齐政权只存活了不到七年。以中国历史之长,这点时间恐怕连一瞬都算不上。

不过,在中国地图学史上,“阜昌七年”这个时间却相当重要。它被铭刻在中国最早的两幅世界地图

《华夷图》和《禹迹图》的刻石之上(图9、图10)。那一年,是公元1136年。

《华夷图》和《禹迹图》的刻石之上(图9、图10)。那一年,是公元1136年。

在古代中国,地理不是一门独立的学科。多数情况下,地理书写附着于历史记录中,空间表述与时间很难分家。地图也是一样。中国古代地图不纯是地理信息的载体,而是有着重要的政治、军事、教化和礼仪作用。

地图至少自先秦就广为使用了,不过我们只是从史籍中“读”到这点,却不曾“看”到过那些地图。和欧洲的情况相似,存世的中国早期地图十分稀少。目前可见最古老的地图,是甘肃天水放马滩出土的、诞生于战国末期的一组木版地图及长沙马王堆汉墓中的一组西汉早期帛画地图。它们在两千多年前随墓主人下葬,一直不为人所知,直到20世纪七八十年代才被发现。所以我们无从确证其对后世制图有什么具体影响。况且无论是放马滩地图,还是马王堆帛画地图,其所反映的地理范围都不算大。虽然上面有河流、道路、聚落、山脉等实用信息,但仅凭这些,很难推测出当时人的宏观世界想象是什么样子。

而《华夷图》和《禹迹图》则不同,它们把这种想象直接放在我们面前。

这两张地图刻于同一块石碑的正反两面,原在陕西凤翔府岐山县,现存于西安碑林。《禹迹图》碑刻还另有一块,在江苏镇江,镌于1142年,即南宋绍兴十二年。它的形制内容与西安的很接近,可以认为是源于同一底本。虽然镌刻于12世纪中叶,但两图所反映的内容并非当时状况,而是积累了前代王朝的地理信息,可以说是历史地图

。

。

《禹迹图》展现了北宋时代的疆域观念,按今天的说法是“全国地图”。但是这个“国”,可不是当时政权实际管辖的范围——不论是伪齐还是南宋,都只占半壁。这个国,是时人想象中一个完整的中原王朝“应该”有的疆域。《华夷图》表现的范围更大:北及长城之北,西达西域,东至朝鲜半岛,南抵印度,并在注释中记录了更多域外之国,可见是以中原为中心的标准的世界地图。西安、镇江两块石碑原来都安放在官学之中。学者们据此推断,它们是为了供学子们摹拓,方便他们学习、考试之用。换句话说,有点像是当时的教辅材料,让学生们牢记家国天下的形态。

相比欧洲现存最古老的世界地图(详见下章),它们的制作技术显得很“现代”。因为从外形上看,中国大陆的海岸线以及长江、黄河两大水系,已与今天我们熟知的形状接近,有着现实主义特征。

图9:西安《禹迹图》拓片反转。

图10:《华夷图》,西安碑林藏。

关于这两种地图的作者、来源及背景,学界有很多争论,不必详述。今天一般的共识是,两图作者恐非一人,也不共享同一种制图学技术。从西安石碑的情况看,《禹迹图》和《华夷图》几乎同时镌刻于石碑的两面,说明它们所反映的世界观是一致的,毫不矛盾。

“禹迹”与“华夷”,恰构成古代中原王朝对世界的两重认知,一重向内,一重向外,二者相辅相成。传统的王朝地图学,就大致沿着这两套系统展开。

“禹迹”之名,来自《尚书·禹贡》篇,这是最体现上古地理思想的著作之一。如果要再举出一部,就是《山海经》。但《山海经》一脉,到唐宋之后已逐渐被认为是传说和怪谈,其影响力不及《禹贡》。

虽然《禹贡》也借大禹治水的神话铺陈,但随着儒家政治观念的正统化,其中的地理思想和王朝统治产生了越来越紧密的联结,也就日益现实化了。中国古代地图中,很多都以“禹迹”命名,是奉《禹贡》地理思想为正统,以“禹迹”代指中原王朝的统治区域。

《禹贡》开篇,讲大禹“别九州,随山浚川,任土作贡”,然后以简短而气势宏大的语句,说“禹敷土,随山刊木,奠高山大川”。这里的“敷”,是分、布的意思,就是如何划分国家的疆域。划分的依据是“高山大川”。所以《禹贡》以山川为纲目,考察各地水土,确定其农业及物产条件。《禹贡》中,国家被分为冀、兖、青、徐、扬、荆、豫、梁、雍九个州。所谓“州”,《说文解字》的释义是“水中可居曰州”,即被水环绕的陆地,“昔尧遭洪水,民居水中高土,或曰九州”

。此后漫长的历史中,“九州”逐渐成为中原政治地理空间的想象基础,某些时候甚至成了国家的代称。(图11)

。此后漫长的历史中,“九州”逐渐成为中原政治地理空间的想象基础,某些时候甚至成了国家的代称。(图11)

图11:《九州山川实证总图》,取自南宋淳熙四年(1177)之《禹贡山川地理图》一书,以西为上。

《禹贡》同时还呈现另外一种政治空间秩序,看上去与九州是很不同的,这就是“五服”。它以国都为中心,每五百里为一个圈层。由内而外,分甸服、侯服、绥服、要服和荒服五个等级,标志着政治影响力由强至弱的辐射次序。

图12:五服概念示意图。

虽然今天看来,九州更像是现实描述,而五服只是想象,可正如顾颉刚先生指出的:五服的观念和实践都先于九州,且真实存在过,反映了西周至战国间天子—诸侯的分封关系。反而是九州,虽然其观念萌芽于春秋战国时代,但迟至汉末才真正实现。就是说,《禹贡》“预告”了未来国家的形态。所以顾颉刚有一句很精彩的总结:

五服制似假而实真,由真而化幻;九州制似真而实假,由假而化真。

九州和五服看上去非常不同,但两种政治地理想象是相互补充、支撑的。周振鹤先生就认为:“五服制所体现的是一个国家的核心区与边缘区的理想关系,而九州制体现的是一个国家的内部如何进行政治分区以实行管理的实际体制。”这是秦汉以降中国政治地理格局的两种“基本形态”

。

。

《禹贡》在结尾处,想象国家统治之四至:“东渐于海,西被于流沙,朔、南暨,声教讫于四海。”历代中原王朝,不论是统一还是分裂,儒家士人眼中“正统”国家的疆域,基本就是“讫于四海”,古往今来变化不大

。这也是为什么两块《禹迹图》刻石,一在伪齐,一在南宋,两个政权都只占半壁江山,但它们认定并宣扬的国家轮廓是一致的。

。这也是为什么两块《禹迹图》刻石,一在伪齐,一在南宋,两个政权都只占半壁江山,但它们认定并宣扬的国家轮廓是一致的。

那么四海之外呢?这就需要“华夷秩序”来想象了。“华夷”也是儒家最基本的世界图景。它在地理表现上是以中原为华,为中心;而不受中央王朝管理的四方为夷,为边缘。由华而夷,像是五服的那种辐射关系。远近亲疏,由影响力的大小来决定。

不论是九州、五服、四海,还是华夷,都没有绝对的边界。

在这套体系内,大地各点之间有相对的距离,以旅行里程来表达。中国的地理之学又称“舆地学”,地图又称“舆图”。“舆”字是形声字,声旁是舁,形旁是车,车以载人载物,可见古代舆地认知,既有大地承载万物的观念,又与人的行走经验相关。直到19世纪末,中国或朝鲜的地方志中,某一地点的具体位置,仍然是以它和其他地点的旅程(比如距某地“几日”或“几里”)来标志的。

这套系统的宇宙观基础是天圆地方。大地是连续的一块平面,天似穹庐。古代中国一种比较流行的宇宙观念,认为天上的星宿都对应着地上的分野,地上的两点都有直线距离。

大地是平面还是球体,成为传统东亚和欧洲地理思想最根本的差异。但是秉持着今天看来极不“科学”的平面大地观念,古人又是如何在1000年前就制作出相对准确的地图的呢?这就要说到《禹迹图》采用的测绘方式:计里画方。

《禹迹图》表面布满了横平竖直的方格网线,“每方折地百里”,类似比例尺。在此图制作的年代,任何人都很难走遍全国测量距离,只能是综合不同地方搜集到的方里信息,然后通过折算,估得整体状况。这就是计里画方。

学者大多认为,计里画方源于西晋地理学家裴秀(224—271)总结的“制图六体”。据说裴秀曾编绘一部地图集《禹贡地域图》,他在序言中举出六项制图要素:分率、准望、道里、高下、方邪、迂直。大意是说地图要注意比例尺、方向和距离,并折算地表的高低、倾斜、弯曲等情况。

需要强调的是,计里画方只是中国地图学的一种传统。虽然它受到李约瑟(Joseph Needham)的重视,成为中国地图“科学性”的代表,被广为弘扬,但实际上各类地图功能不同,未标网格的,或者绘画性的地图,仍然是古代地图的大多数

。就连《禹迹图》背后的《华夷图》,都不是计里画方的,可见量化科学的风格,总和其他风格一起存在,并不相互排斥。

。就连《禹迹图》背后的《华夷图》,都不是计里画方的,可见量化科学的风格,总和其他风格一起存在,并不相互排斥。

那么《华夷图》的依据又是什么呢?在图下方的一处注释中提到:“其四方蕃夷之地,唐贾魏公所载,凡数百余国,今取其著闻者载之。”

“唐贾魏公”,指唐代名相、地理学家贾耽(730—805)。他是裴秀之后又一位重要的制图学家。曾有学者据此认为,《华夷图》(甚至《禹迹图》)是以贾耽的地图为底本绘制的,但此说可能需要更充分的证据。从上引注释中的话里,我们只能知道《华夷图》中表现的“四方蕃夷”是根据贾耽的著作记录下来的,不能说明作者就看到过贾耽的地图。

实际上《华夷图》四边各记载了许多海外诸国,只是用文字列举,并未包括在图像里,比如日本、扶南(中南半岛南端国家)、大秦(罗马帝国)等。所以,当时人所知的世界与图像所表现的地理范围还是有差异的。这或许因为人们的勘测能力达不到那么远,也或许是因为对外部世界的样貌本就缺乏特别的兴趣。

弥补这一差异的,是蒙古帝国的兴起以及阿拉伯地理学的东传。

蒙古大军西征,促进了亚欧大陆两端的文化大交流。欧亚大草原与印度洋上,从事贸易的商队和船队络绎不绝。元朝建立后,更是任用了很多来自西域、波斯或阿拉伯的官员,东西文化交流热络。

西来的官员中就包括波斯人扎马鲁丁。我们对扎马鲁丁的确切生卒年代都不了解,只知道他活跃于13世纪后期的忽必烈时代,为元朝带来了当时最先进的阿拉伯天文、地理、历法和数学知识。他主持了回历的制订和《大元一统志》的编修,还制作了一个木制地球仪,极大推进了传统天文学和地理学的发展

。

。

虽然元人存世的地图作品极少,但我们可以从明代地图学的发展中清楚地看到元朝对传统舆图的极大推进。

比如,明代中国人首次画出了包含非洲和欧洲的大型世界地图,这无疑与蒙古帝国的地理扩张分不开。其中的代表是藏于中国第一历史档案馆的《大明混一图》(图13)。

此图(或其底图)创制于洪武二十二年(1389)前后,它最重要的依据是元代李泽民的《声教广被图》(1330年左右)。从《大明混一图》的东亚部分可以看出对《禹迹图》及《华夷图》的继承,但它西部和北部的区域却大大拓展了,印度次大陆、阿拉伯半岛、欧洲都清晰可辨

。

。

最让人称奇的是图中左下方的非洲:虽然它被画成连接着亚欧大陆的半岛模样,但是它的南端是被海洋包围的角,不和任何大陆相接。要知道欧洲人第一次知道非洲存在一个南端,得等到100年后“发现”好望角。这样前沿的地理知识,也许只能来源于纵横印度洋、往来三大洲的阿拉伯或波斯商人,其原图应当参考了当时的伊斯兰世界的地图

。

。

试想一下,当你站在这幅长3.86米、宽4.75米的巨幅地图前,望着这已知世界的全景,会感受到什么样的“天下”呢?

首先,《禹贡》告诉我们的“四海”已远远不是世界的尽头了。虽然日本再往东,似乎没有探索更多,但西域以西,则完全是另一番极为广阔的天地。

可同样重要的是,这张图的核心世界观,并没有超脱“禹迹—华夷”的框架。图中中原部分最为清晰详尽,其次是朝鲜、西域及印度;虽然欧洲和非洲在那里,但被压缩得很小。制图者似乎无意忠实再现它们的大小或者距离,而像是采用了透视法,站在中原向西远眺。如果这也是李泽民《声教广被图》的画法,那么这“广被”的“声教”,显然是有层次的:如同五服制度那样,是从中心到边缘,渐行渐弱的辐射。

图13:《大明混一图》,现藏于中国第一历史档案馆。

所以,这张地图不仅向读者昭示着已知世界,而且透过政治关注力的差序,“混一”了这个已知世界。

元代地理、地图学的另一个特色是海图的兴起。宋元以来,随着海上商贸的繁荣,文献中“东洋”“西洋”“南洋”等海洋空间的划分日渐清晰,还出现了大量的沿海图、海防图

。海图(sea chart)开始成为中国传统制图学的重要门类,海洋空间越来越吸引中国人的注意力了。

。海图(sea chart)开始成为中国传统制图学的重要门类,海洋空间越来越吸引中国人的注意力了。

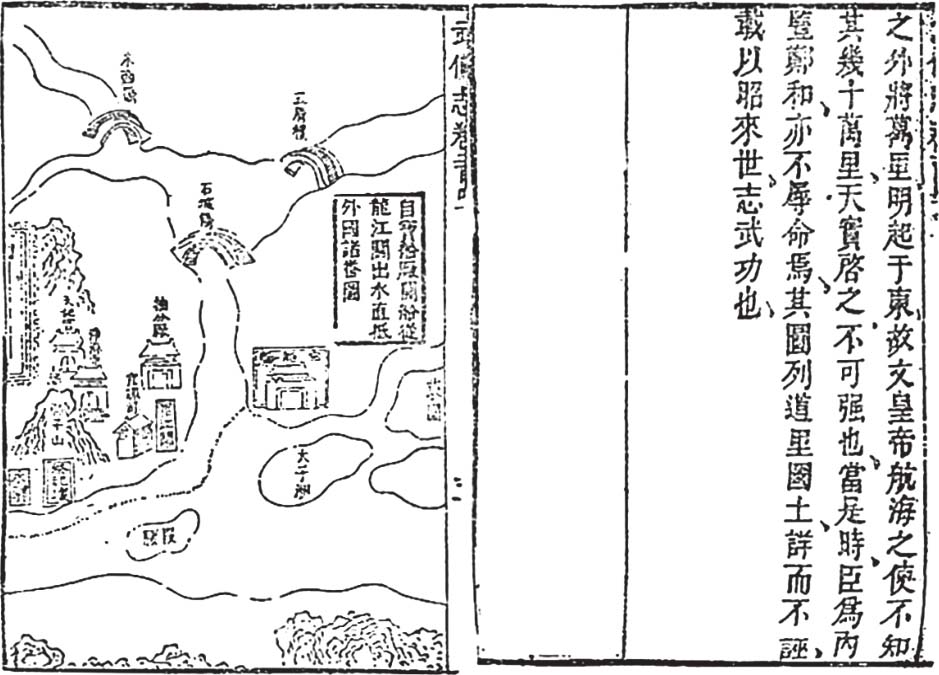

图14:《武备志》中载郑和航海图之一。

明末茅元仪编纂的《武备志》中,就收录了一组航海图(图14),应为郑和航海时所用的针路图(即航线图)。明初郑和七下西洋,当然与元代以来海上贸易的发达直接相关。“郑和航海图”不但详载了中国东海、南海的航线,而且记录了南亚、西亚以及东非等印度洋沿岸重要的地方。它说明古代印度洋—东南亚—东亚世界海上交通的发达以及古代中国人对这片海域的探索

。

。

元人对中原传统制图学也有很大贡献,其中声誉最著者是朱思本。朱思本(1273—?)是元代著名文人和道士,曾服务于朝廷。道教在元朝备受尊崇,皇帝常派道士们代祀岳镇海渎,朱思本也就借此游历了不少地方。后来他把自己的实地考察与计里画方的测绘技术相结合,制作了全国地图《舆地图》。《舆地图》承续了《禹迹图》的传统,成为元明时期最权威的表现中原地区的地理、地图学作品

。

。

今天我们已经看不到《舆地图》原貌了,但明代学者罗洪先(1504—1564)出版了一部名为《广舆图》的著作(图15)。由于罗明确表示《广舆图》是根据《舆地图》增纂而成,所以后世学者一般认定两者一脉相承

。在《广舆图》序言中,罗洪先说朱思本的原图“长广七尺,不便卷舒”,所以他根据画方之法“编简”

。在《广舆图》序言中,罗洪先说朱思本的原图“长广七尺,不便卷舒”,所以他根据画方之法“编简”

。借江南书籍业的昌盛,《广舆图》在明清两代大为流行,很多地理、地图书籍,都是在它基础上的翻刻或更新。

。借江南书籍业的昌盛,《广舆图》在明清两代大为流行,很多地理、地图书籍,都是在它基础上的翻刻或更新。

图15:罗洪先《广舆图·总图》,明万历七年(1579)海虞钱岱刊本。

《广舆图》不仅成为中国传统制图学的高峰,而且也被来华耶稣会士注意到,直接或间接地成为欧洲人绘制中国地图的底本。17世纪中期,比利时耶稣会士柏应理(Philippe Couplet,1623—1693)试图翻译出版《广舆图》,可惜欧洲出版商没有答应

[1]

。因为就在不久前,另一位耶稣会士卫匡国(Martino Martini,1614—1661)刚刚出版了《中国新地图集》(

Novus Atlas Sinensis

),该图集参考过摹刻自《广舆图》的《广舆记》地图

,并且成为18世纪中期以前欧洲最权威的中国地理图像。

,并且成为18世纪中期以前欧洲最权威的中国地理图像。

传统中国的制图学,有时被简化为一条线索,即自《禹贡》出发,经由裴秀、贾耽,直至朱思本、罗洪先。其间更在蒙元时代受到阿拉伯地理学冲击,出现了《大明混一图》这样的恢宏作品,而天圆地方、华夷内外的世界观,始终主导着中国人的宏观空间感知,直到晚明清初欧洲传教士的登场。

但是这条线索有一个问题,就是它过于强调汉地社会的儒家传统。我们不应该忽略自汉末以来佛教已越来越深入人心。佛教世界观与《禹贡》截然不同,它所构想的空间组成方式,虽未在中原地区成为主流,却深刻影响了藏地、蒙古和西南地区,并传播到日本。因此谈论古代中国的世界想象,不能缺失佛教这一环。

佛教有自己的“世界地图”吗?是的。只不过它最初关心的不是现实的地理,而是超脱的宇宙。后来这种宇宙观才和现实地理有了某种结合。反映佛教宇宙观的“地图”是曼荼罗(mandala),也叫坛城。

曼荼罗图案通行于南亚诸宗教(印度教、佛教、耆那教),更是佛教密宗的重要符号。我们通常所见的佛教曼荼罗图像是平面的,由外圆内方的几重标准几何图形构成基本结构。但其实曼荼罗表达的是一个立体的世界。正像地图一样,它的作用是引导观看者去“游览”、想象这个世界。

佛教宇宙观认为,宇宙中包含千千万万个世界,每个世界的中心,都是一座巨大的山体,称作须弥山(图16)。须弥山周围是茫茫的大海。大海的四方,漂浮着四块大陆,即所谓“四大部洲”。人类就居住在南方的赡部洲(Jambudvīpa,亦写作瞻部洲)。须弥山托起帝释天和诸神居住的地方——这个空间在曼荼罗绘画中呈方形,就是中间的部分。

而曼荼罗图像呈现的,是从上到下俯瞰须弥山的场景

。外围的几重同心圆,分别是火焰、金刚杵和莲花,它们包裹住整个世界。我们把这个球形世界横切开,就看到须弥山上诸佛居住的宫殿楼阁(即方形的部分)。诸佛的居所,面对观者打开,由一位主尊带领居中,周围是其眷属。不同主题的曼荼罗供奉不同的主尊,其对应的眷属也都各居其位。(图17)

。外围的几重同心圆,分别是火焰、金刚杵和莲花,它们包裹住整个世界。我们把这个球形世界横切开,就看到须弥山上诸佛居住的宫殿楼阁(即方形的部分)。诸佛的居所,面对观者打开,由一位主尊带领居中,周围是其眷属。不同主题的曼荼罗供奉不同的主尊,其对应的眷属也都各居其位。(图17)

图16:19世纪日本绘制的佛教须弥山示意图。

图17:17世纪西藏绘制的五神曼荼罗。

密教曼荼罗的作用,就是帮助修持人通过观看和冥想,构筑起整个宇宙空间以及诸佛在其中的位置。并且从主尊开始,由近及远构想出与其相关的其他神佛。说白了,相当于辅助修行的“思维导图”。

曼荼罗—坛城虽然是宗教宇宙观的产物,但信奉者也会把这种理想施之于物理空间,比如建筑、城市布局,甚至国家疆域。法国印度学家弗斯曼(Gérard Fussman)就指出,古代南亚的一些国王,会在国内(或者至少是首都)兴建寺庙高塔,形成曼荼罗结构,以此将他们的权力空间类比于佛教或印度教中的宇宙 [2] 。自藏传佛教与元朝皇帝建立“施主—福田”关系后,藏传佛教领袖也以佛教宇宙观来构想藏地、中原和蒙古之间的地理—政治关系。比如拉萨就被认为是观音菩萨(化现为藏地统治者)的曼荼罗道场,而五台山则是文殊菩萨(化现为汉地统治者)的曼荼罗道场。

在这个意义上,佛教的空间观就对世俗政治产生影响了。

佛教思想也会影响到人们对现实地理的想象。比如上文提到,在佛教想象的四大部洲中,人类居住在南赡部洲。玄奘在《大唐西域记》中,就曾以这个概念附会现实,说赡部洲四方有“四主”:“南象主则暑湿宜象,西宝主乃临海盈宝,北马主寒劲宜马,东人主和畅多人。……三主之俗,东方为上。……象主之国,其理优矣。”

实际是在暗示南方的印度、北方的游牧帝国、西方的波斯和东方的大唐

实际是在暗示南方的印度、北方的游牧帝国、西方的波斯和东方的大唐

。

。

明末理学家章潢(1527—1608)编有一部《图书编》,其中有一幅地图,也把南赡部洲概念与现实地理混杂在一起。有趣的是,还起了一个很儒家化的名字,叫《四海华夷总图》。(图18)

这张地图的注解说,“此释典(即佛教经典)所载四大海中南赡部洲之图”。图上是一块大海包围的大陆以及周边一些岛屿。大陆和岛屿基本呈左右对称的形状。中原、朝鲜、日本以及大小琉球等居右,围绕着东海,中国部分还画有长城、标注一些省份,位置轮廓基本和现实对应。中部是瀚海(沙漠)、葱岭以及五天竺(古印度)等,也符合现实。左侧则填上西域、中亚地名。在和朝鲜相对称的位置,是“弗懔”,这是唐人对拜占庭帝国的称呼。

如果说这些地名还能找到现实对应,那周边一些海岛国家就奇怪了:长臂国、长脚国、君子国、小人国、无肾国、穿心国、西女国……明显又混合了《山海经》《淮南子》里的志怪传说。

图18:《四海华夷总图》,载于明末章潢《图书编》。

有没有又想起顾颉刚所说的“由真化幻,似真实假”?此类混杂了佛教空间和现实地理的地图在宋代开始出现,经朝鲜传入日本后,发展出一个很流行的“五天竺图”风格,这在后面会提到。佛教世界观的影响一直持续到清末。“开眼看世界”的魏源撰写《海国图志》,仍然以“四大部洲”概念附会利玛窦传来的地球五大洲观念,足见现实与想象之间复杂的关系

。

。

所以中国的地图传统,真不是一两句话可以简单概括的。即使我们不讨论海防图、河工图、山川图、驿道图、道家山川图等众多绘画图式,光是宏观世界地图,就杂糅了许多不同的理念和想象。

[1] Brook. Mr. Selden ’ s Map of China .

’[2] Gérard Fussman. “Symbolisms of the Buddhist Stūpa”, The Journal of the International Association of Buddhist Studies, Vol.9, No.2(1986): 37-53.