不折腾不是省油的灯

龙凤窑省油灯

“你也不是个省油的灯。”这几乎是骂人了——折腾,事多,不省心。那么做一个省油灯就是听话、乖巧、懂事的代名词了。

省油灯,这被后人隐喻之义,其实真不是其本意。从科学角度讲,省油灯才是真真正正的爱折腾、穷折腾之物。

“你也不是个省油的灯。”这几乎是骂人了——折腾,事多,不省心。那么做一个省油灯就是听话、乖巧、懂事的代名词了。

省油灯,这被后人隐喻之义,其实真不是其本意。从科学角度讲,省油灯才是真真正正的爱折腾、穷折腾之物。

一手掌大小的浅碟、浅碗,做成夹层,并在其薄薄的碟壁、碗壁中凿一小孔,从此处可注水,油盏的高温即可冷却,减少油的挥发。如此行节省之道,这门工艺跟在螺蛳壳里做道场差不多。省油灯如此小巧之物,真正是机关算尽,尤其是陶瓷,烧制不好,中空层或破或损,就得报废。

现有出土的省油灯,造型都不复杂,不像一些古代香炉、灯盏或瓶器,惯于在器皿上雕刻人物、动物甚至屋宇等各种造型。大概是为了让更多的老百姓使用,也更符合节省之道吧,连造型都省去了,从上到下都奉行一个“省”字。而这省油灯的原产地,是当时赫赫有名的邛窑,四川著名的古代窑场。邛窑的遗址在邛崃,现为邛窑遗址公园,与三星堆遗址、金沙遗址一样,被列为国家大遗址重点保护。邛窑是中国古代陶瓷名窑,它始创于东晋,成熟于南朝,盛于唐,以青釉、青釉褐斑、青釉褐绿斑和彩绘瓷为主,也以创造了陶瓷省油灯而闻名全国。

四川博物院有一款邛窑出土的唐代绿釉省油灯。初看,似一张陶碗,坦弧形的灯面,与一般的油灯没太大区别,仅仅是沿口有一个小嘴,可以注水进去,进行冷却。灯芯可放在灯盏中间,放上猪油或菜籽油,慢慢地燃烧到子时。

在重庆中国三峡博物馆里,也有一盏唐邛窑绿釉省油灯。灯高4.8厘米,口径10.7厘米,底径5.3厘米,敞口,腹微鼓,腹下渐收成假圈足。短灯嘴置于腹部一侧,通至腹内,另一侧置环形柄,器身为碗形夹层,中空,夹层内可注水降低油灯的热度,减少油的过热挥发,以达到省油的目的。灯面中间与嘴均施绿釉,灯盏外壁上腹施灰白釉,下腹与底无釉。

唐代邛窑绿釉省油灯(重庆中国三峡博物馆藏)

“三更灯火五更鸡,正是男儿读书时。”古代读书人看书、博取功名,耗心也耗油,省油灯,大概是寒门子弟常用之物。故而省油灯虽然其貌不扬,放在一堆普通灯盏中,简直就要被忽略,却深得家家户户喜爱。

陆游这个大诗人在四川初见省油灯时,便觉得它十分惊艳。陆游46岁入蜀,以他的年纪和家世,也算见多识广,读书人的文玩应当没有不知道的。但是这四川盛行的省油灯,确实让他自叹无知,他左右打听才知道,这玩意原来早在唐代就有了,可怜可叹交通闭塞,他这个江南才子,还有更多的江南才子,估计都没听说过。出于自觉或不自觉的原因,他要把省油灯推广出去。

文人,尤其是知名文人的一支笔,那是很厉害的。于是在《斋居纪事》中,他大力推崇省油灯。从形象到原理可谓不吝文辞:“照书烛必令粗而短,勿过一尺。粗则耐,短则近。书灯勿用铜盏,惟瓷盏最省油。蜀有瓷盏注水于盏唇窍中,可省油之半。”这项亲眼所见之物,想必他十分欢喜。

陆游在巴蜀一带做官八年,四川、重庆一带的风情民俗,也成为其诗词歌赋浓墨重彩的一部分。省油灯是他心心念念之物,直到老年,陆游还对巴蜀一带的省油灯魂牵梦绕。在他晚年著述《老学庵笔记》中,更是再度提起。他记载宋初大臣宋白专门有《省油灯盏》诗(现已失传),并如此描述省油灯:“盖夹灯盏也。一端作小窍,注清冷水于其中,每夕一易之。寻常盏为火所灼而燥,故速干,此独不然,其省油几半。”陆游的笔记中还说,这省油灯在四川已经流行几百年了,常常被入川的外地官员当作馈赠佳品,有文房四宝之趣味。由此可见,省油灯在宋代也是一件雅士文玩。

要知道,《老学庵笔记》在文人中的推崇度极高。书中每条记载少则二三十字,多则三四百字,文笔简练,真实隽永。它记载了大量的遗闻故实,风土民俗,奇人怪物,考辨了许多诗文、典章、舆地、方物等。陆游作为一代领袖级诗人词人,虽豪放奔腾,但做起考证来却是相当严谨。这在唐宋等历代诗人中也是凤毛麟角的。估计当时陆游宦途不得意,半是纾解心情,半是要做点实事之故,才有了这本沉得下心的笔记大全。《老学庵笔记》所录多属本人或亲友见闻,或关心时事热点人物,又或对所述人事多有见解褒贬。《四库全书》称赞其“轶闻旧典,往往足备考证”。清代文学家李慈铭认为该书“杂述掌故,间考旧文,俱为谨严,所论时事人物亦多平允”,称为“亦说部之杰出也”。

宋代省油灯(涪陵博物馆藏)

宋代省油灯(涪陵博物馆藏)

虽然历史上关于省油灯的文字记载不多,唯《老学庵笔记》给足脸面,但在后世的在考古中,却陆续有物证发现。零散分布在各个博物馆里的省油灯,证明了自己旺盛的生命力,是一款朴实的“长销品”。

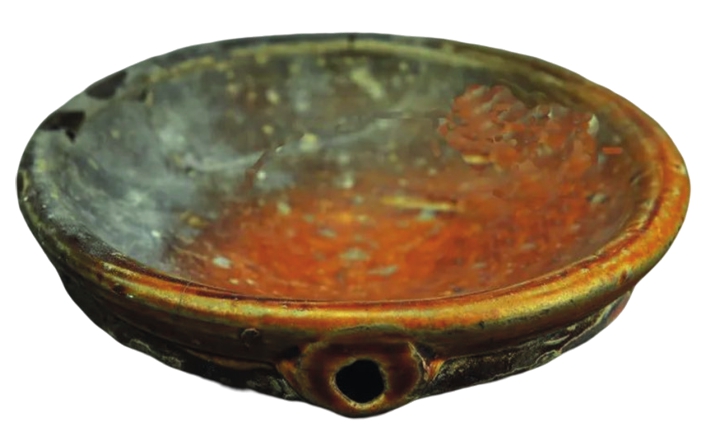

比如,在四川宋瓷博物馆里,有遂宁龙凤窑出土的一款省油灯。白色的斗碗,碗沿突出的一个小嘴,造型简单质朴。这也是四川境内除了邛窑以外,发现的另一处生产省油灯的窑址。

此外,在三峡库区附近的涪陵博物馆,藏有一款石沱遗址出土的宋代省油灯。灯具形制单一,似普通酒碗,应为两宋时重庆地区的普及之物。该灯具通体饰褐色釉,油盏面显现为黄色与褐色的渐变色。省油灯由油盏和承盘组成。灯盏为夹层,中空,盏壁处有5毫米直径左右的小孔,可注水。另一款在此遗址出土的省油灯则造型复杂,似酒杯状,注水处开头比一般的要大,约有1平方厘米大小。这两款涪陵石沱遗址出土的省油灯,只是两宋文明昌盛的两个小小物证而已。这座长江边占地10万余平方米的石沱古城,在两宋时期曾非常繁盛,大量出土的陶器说明,当时此地的制陶业是相当发达的。在这座古城之中,还发现有两座制陶作坊,涪陵区博物馆考古队挖掘出的一些石制灶台,还是相当完整的。在一座制陶作坊的遗址前,有—个圆形的制陶“车间”,可以还原想象当时制陶业的兴旺。

与涪陵出土的两盏省油灯相比,在邛崃十方堂遗址出土的宋代邛窑青瓷省油灯的造型则讲究了不少,在盏面上有一曲形的桥拱状通道立于其上,也是注水通道,不过工艺更为复杂,桥拱通道连接着灯盏的夹层,有曲径通幽的妙处。

文明进程,离不开灯与灯具,川渝一带自唐朝开启省油灯文化,可想见当时的文风之盛。这寒夜凄凄中,灯光如豆,生生不息,用之不竭,是省油灯的精髓,也是读书人孜孜不倦的进阶信念。

省油灯风靡大江南北,唐代、五代十国、宋代,代代相传,从现实生活中使用,再到墓葬品相伴,那些要代代延续的耕读之家,他们“蒙学养正,知书尚礼”的背后,或许也少不了省油灯的参与吧。