青铜泡:面如乐器的武器

青铜泡

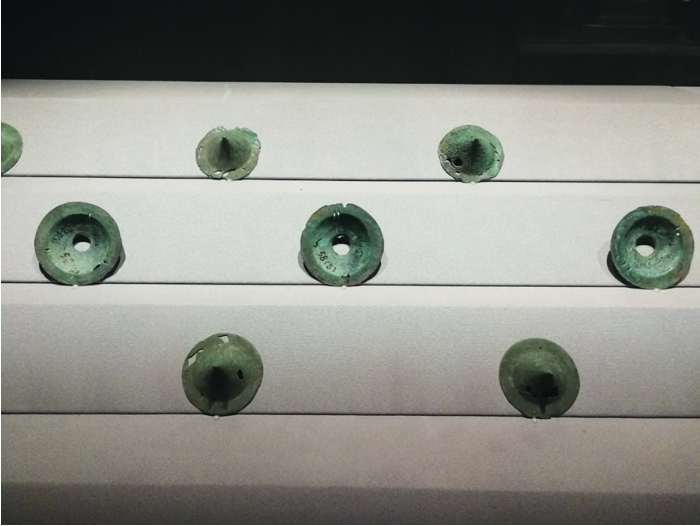

在汉中城固县出土了大量商代时期的青铜泡。看上去它们外形像是缩小版的斗笠,如普通女人手掌般大。带尖的叫尖顶铜钖,其尖锐可以扎人。还有一种是中空的,叫透顶铜钖。古文献中称呼的钖,其中就以铜泡类器物居多。其数量巨大,可以拿筐来挑。

如果一件武器长得像乐器,会不会更具有先声夺人的杀伤力?

它小巧、柔和、温润的外表,似乎能让人闭目聆听其清音,如柔和的风吹过,甚而伸出手安抚那我见犹怜的体形,那种充盈着亲切的迷惑,会让人把争斗、战争带来的血腥与厮杀抛诸九霄。

古老的先民从不缺乏智慧。我一直觉得这样的武器,大概是借鉴了生活中诸多什物,比如罂粟花、壁虎,它们大概有某种相似。

这种武器不常见,学名叫青铜泡。

在汉中城固县出土了大量商代时期的青铜泡。看上去它们外形像是缩小版的斗笠,如普通女人手掌般大。带尖的叫尖顶铜钖,其尖锐可以扎人。还有一种是中空的,叫透顶铜钖。古文献中称呼的钖,其中就以铜泡类器物居多。其数量巨大,可以拿筐来挑。如今,它们被陈列在城固县博物馆。

青铜泡当然不是汉中独有,在山东也有发现。

位于淄河东岸的临淄区齐陵镇后李官庄村的中国古车博物馆里,就馆藏了一架春秋殉葬车马。在墓坑中,车马南北排列成两排。

一号坑长32米,宽5米,殉车10辆,马32匹,其中6辆车每车4匹马驾挽,4辆车每车2匹马驾挽。

一号坑长32米,宽5米,殉车10辆,马32匹,其中6辆车每车4匹马驾挽,4辆车每车2匹马驾挽。

斗转星移,马车已经腐朽,不过尚能在黄土中看见车痕,唯有车上的青铜饰件在原部位完好放置。所幸,马的骨架也十分完好,特别是马头、马颈上的装饰品,在肉身消亡后,更显得突出。青铜泡、青铜珠等,分外耀眼。无独有偶,山东潍坊青州博物馆,也陈列了一套装饰有青铜泡的马具。当卢、节约、铜泡、马衔、马镳,这组配饰完整地摆放着。当卢,是一种放置在马头鼻子与额头之间的护具,铜泡起到了连接和装饰的作用,铜泡内部通常有鼻钮或横梁,用于革带穿梭。这批造型精美的青铜器出土于山东潍坊青州东夏镇苏埠屯墓群,这是商代最为重要的遗址之一。马车木质的部分早已腐朽,而这些车马上的饰件却完好地留存下来。如此隆重的配置,说它相当于现在“宝马”级别的豪车也是不为过的。

斗转星移,马车已经腐朽,不过尚能在黄土中看见车痕,唯有车上的青铜饰件在原部位完好放置。所幸,马的骨架也十分完好,特别是马头、马颈上的装饰品,在肉身消亡后,更显得突出。青铜泡、青铜珠等,分外耀眼。无独有偶,山东潍坊青州博物馆,也陈列了一套装饰有青铜泡的马具。当卢、节约、铜泡、马衔、马镳,这组配饰完整地摆放着。当卢,是一种放置在马头鼻子与额头之间的护具,铜泡起到了连接和装饰的作用,铜泡内部通常有鼻钮或横梁,用于革带穿梭。这批造型精美的青铜器出土于山东潍坊青州东夏镇苏埠屯墓群,这是商代最为重要的遗址之一。马车木质的部分早已腐朽,而这些车马上的饰件却完好地留存下来。如此隆重的配置,说它相当于现在“宝马”级别的豪车也是不为过的。

青铜泡(城固县博物馆藏)

当卢、节约青铜泡(青州博物馆藏)

历史上对零星出现的青铜泡早有定论,认为它是武器上的装饰品。但在汉中城固县大规模出土的青铜泡,似乎在质疑过去的定论。

在一个尚武时代,谁会生产这么多装饰品?如果是在煊赫一时的世界中心盛唐,又或是尚文轻武的宋代,追求艺术与唯美的至高境界,他们自然会举全国之力推动,在这两个朝代,文化艺术空前繁荣,点缀实用器具的装饰品往往也透着高雅、大方的气质。而商代虽然也有盘庚迁殷、武丁中兴的太平盛世,但总的来说,王朝中期因河道变化、对外战争和争权夺利,商朝国都频繁迁移,一直没有安宁过。《史记》的《殷本纪》中记载:“自中丁以来,废嫡而更立诸弟子,弟子或争相代立,比九世乱,于是诸侯莫朝。”意思是,从中丁算起,历经九世到盘庚时期为止,商王室内部为争夺王位,内乱不止,致使外患不断,至盘庚迁殷后才稳定下来。商朝前后相传17世31王,延续五百余年。细看殷商的动荡时期,其实很难有闲进行艺术唯上的审美工程,实用性应当是殷商时代最需要考虑的。

毕竟,历代商王的正确思路是,有这么多人力物力,从经济成本讲,还不如直接生产武器。没有什么比巩固政权来得更稳当。

那么,青铜泡之谜倒是越来越让人欲罢不能了。

是祭祀用器,是武器,还是乐器?每一种猜测都带有可能。

如果青铜泡是武器,那么也是轻攻击、重防御的武器。换个角度看,这些其实是被化整为零的盾。青铜泡镶嵌在战士、将军的马甲上,对腰部、胸前、肩部等重要部位进行保护。

带尖顶青铜泡的自然有杀伤力,谁靠近我,谁就会被扎伤。而透顶的似乎是方便用绳子来链接。至于用途,可以是防御,也可以是祭祀。

众所周知,在原始战争中,人们从动物的韧皮厚甲得到启示,把兽皮等披在身上,或者用藤条编成片状遮蔽身体,以减轻野兽或敌人的攻击,起到保护和防御的作用,这就是最原始的甲。兔皮、狐皮、虎皮等,都曾作为保护衣而存在。在青铜器时代,金属铜被大量开采,它更坚硬,寿命更长。青铜在战斗、祭祀和日常生活中的极致发挥,也多多少少让人们对青铜有了崇拜之情。青铜除了用于制造青铜盾、青铜刀剑等武具,也开始被用于铸造配饰。这种装饰不仅是好看,更应该意在赋予其某种神秘的力量。君王得借助青铜造型,达到上通神灵之威、下达民众所服之功。加上商周帝王普遍重视祭祀,极力通过一些神秘的力量来延长国祚,那么青铜泡看似一颗螺丝钉,其实上它正在发挥着巨大的杠杆之功。

这些被分散的盾在人体之外,保护血肉之躯,也让人可以比较灵活地舒展身体。战士们虽然用青铜甲胄全副武装来保护自己并起到了不俗的效果,毕竟行动不太便利,稍显笨重,而青铜泡加身,虽然不能保人万无一失,但是确实在灵活性和保护性上取了一个折中。

再细想,有没有一种可能,青铜泡是用来奏乐的呢?虽然没有明确的证据,但是猜测一下,并不是没有可能。

那么作为音乐之用,青铜泡又是如何奏响的呢?

在商周时期,青铜器编钟,就是最为著名的乐器。大型祭祀活动中,它几乎担任了首席演奏的角色。

用于祭祀、仪式的表演性舞蹈,是在劳动过程中自然产生的,而又被后人不断升华成艺术。地理上,汉中与巴蜀接壤,春秋战国以来,汉中就与巴文化有千丝万缕的联系,这一点从与巴文化有关的出土文物中就可见一斑:汉中出土的青铜面具,与四川三星堆遗址出土的青铜面具,就有某些相似性。

由出土文物可验证,商代巴族的一支曾经活跃在汉中,而巴人善舞,也是有传统的。“巴师勇锐,歌舞以凌,殷人前徒倒戈,故世称之曰:武王伐纣,前歌后舞也。”这段见于东晋年间《华阳国志》中的描述,也佐证了地域文化的交融、碰撞,它们非常自然地流转在艺术中。

而巴人的战歌、战舞也多少影响到了陕西以及中原地带。

青铜泡从殷商到汉代,都有出现。

时光流转,在汉乐府中的“巴渝舞”里,经过一些文人、乐师的编撰、润色,流传在后世的有《矛渝本歌曲》《安弩渝本歌曲》《安台本歌曲》《行辞本歌曲》等,矛、弩本身就是冷兵器时代常见的武器,以此为主题的巴渝舞蹈,自然和兵器、战争脱不了干系。巴渝舞蹈中的有一部分就是战舞。

在1973年勘探发掘的琉璃河燕国墓葬内,考古发现的青铜泡多有“匽侯舞”“匽侯舞易”“匽侯舞戈”字样的铭文,这也说明了青铜泡与音乐、舞蹈、武器之间有千丝万缕的联系。舞武用具,是古人用舞蹈的方式来鼓舞士气,表现战争,也就是说,它们是有强烈导向性的舞蹈,是有政治意图的。不管青铜泡是作为其中舞武用具的一部分,还是独立成舞,都是身份鲜明的道具。

其实,青铜泡和民族打击乐器中的钹极为相似。在古代,钹称为铜钹、铜盘,民间称“镲”。两钹相碰撞产生“哐啷”“呛——呛”的声效,是很有节奏感的打击乐器。如今,中国、外国乐队中都使用。

千百年前,能歌善战的古人们,兴之所至,是有可能让青铜泡撞击发出音乐声效的。

如果不作战,不祭祀,不跳舞,成堆的青铜泡又如何收拾呢?试想一下,有没有一种可能,成串的青铜泡挂起来,风吹叮当,飘摇作响。仪式感、艺术感十足的小型兵器,晾挂在一起,就像列阵步兵般,有肃杀之感。

殷商时代的青铜泡,似乎很遥远了,在一大堆出土的青铜器中,它们几乎被忽略,从形体到意义上,它都不是青铜史上的主角,然而正是这种与“国之重器”们相比犹如小老百姓一般的青铜泡,见证着历史更微妙的所在。

细心观察,时至今日,青铜泡仍旧在我们生活中若隐若现,它成了艺术家展现低调奢华的道具。青铜是纯铜加入锌与镍以外的金属所产生的合金,一些艺术家会借鉴青铜泡的造型,用现代黄铜或青铜做媒,均匀地镶嵌在墙面上,制造神秘的冷峻感,在一些展馆、书院等文化场所偶有所见。更个性的人,还会在自家书房或客厅里弄一面青铜泡墙作为装饰。

雕刻时光,青铜恒远。