雨水

科普//

雨水是二十四节气中的第二个节气,也是立春后的第一个节气。此时斗柄指寅,太阳到达黄经 330 度,交节时间点对应的公历日期一般是每年的 2月 18 日至 20 日中的一天。因气温回升,冰雪消融,降雨增多,故名雨水。

雨水在气候学上有两层含义:一是天气回暖,降水量渐渐增多;二是在降水的形式上,由冬季降雪转变为春季降雨。《月令七十二候集解》中记载:“雨水,正月中。天一生水,春始属木,然生木者,必水也,故立春后继之雨水。且东风既解冻,则散而为雨水矣。”《九九歌》有“七九河开,八九雁来”,就是说这时冰雪开始融化,河面逐渐解冻,天气回暖,大雁从南方归来。雨水与谷雨、小雪、大雪一样,都是反映降水情况的节气。

节气三候

中国古代将雨水分为三候:“初候,獭祭鱼;二候,鸿雁北;三候,草木萌动。”初候时,冰河解冻,河中的鱼儿自由游动,时而浮上水面,水獭也开始捕鱼了。水獭将捕捉到的鱼摆在岸边,就像陈列的祭品一样。雨水节气五日后,南迁越冬的大雁,因为气候转暖,也成群结队地飞回北方来了。所谓“润物细无声”,经过春雨的滋润,再过五日,草木也开始抽出嫩芽,大地呈现出一片欣欣向荣的景象。

气候特点

雨水时节,正处于数九天“七九河开,八九雁来”的时候,此时冰河自南向北逐渐开化,大部分地区严寒多雪之时已过。由于北半球日照时间和强度的增加,气温回升较快,温暖的东风渐渐吹散北方的冷空气。从气象学上来说,雨水过后,中国大部分地区的气温都回升到了 0℃以上。比如,黄淮地区日平均气温在 3℃左右,江南地区的日平均气温也在 5℃以上了,而华南地区的气温则普遍维持在 10℃以上。

雨水节气,也取名于此时的降水量的增加,但这一时期的降水主要还是小雨或毛毛雨。此时,华南地区已然是一派春意盎然的景象,河水渤渤,各种作物都受到雨水的滋润。此时降水量一般为全年的 30%左右,雨量充沛。但华北地区仍然受到冷空气的影响,春天风大干燥,雨水较少,降水量一般为全年的 10%左右,因而常常发生春旱。

气候农事

雨水节气,是全年寒潮过程出现最多的时节之一,气候变化较大。黄河以北地区仍然处于下雪少雨的季节,大多数的日子里天气依然较冷,所以农民们要重视牲畜的管理,预防疫病。所谓“雨水有雨庄稼好,大春小春一片宝”。此时的黄河中下游地区在经过春雨的滋润后,土壤湿润,适宜作物生长,农民主要忙于给麦田除草,追肥灌溉,此外还要关注果树等经济作物的生长,给果树剪枝。而长江中下游地区因为处于南方,天气就要暖和得多了,农民们主要是关注油菜、果树等经济作物的生长管理,同时为春耕做好准备。西南各地的农民也早早做好了春耕生产的准备,开始中耕培土。所谓“麦浇芽,菜浇花”,农民抓紧在麦田追施拔节肥,在油菜地追施苔肥。有些地方则开始种植马铃薯等作物。

雨水时节,油菜、冬麦等越冬作物普遍返青生长,对于水分的需求十分紧迫。所谓“春雨贵如油”,一场恰到好处的降水,有利于促进庄稼的生长,也预示着农民们能有个大丰收。但雨水节气的天气变化不定,降水量并不能准确预测,一旦降水过量,也会出现“春水烂麦根”的现象。因此,农民在做好作物的追肥灌溉的同时,也要及时清沟理墒,为排水防渍做准备。乍暖还寒的天气对于作物的生长也有着重大影响,农民们还要做好作物的防寒、防冻工作,避免造成损失。

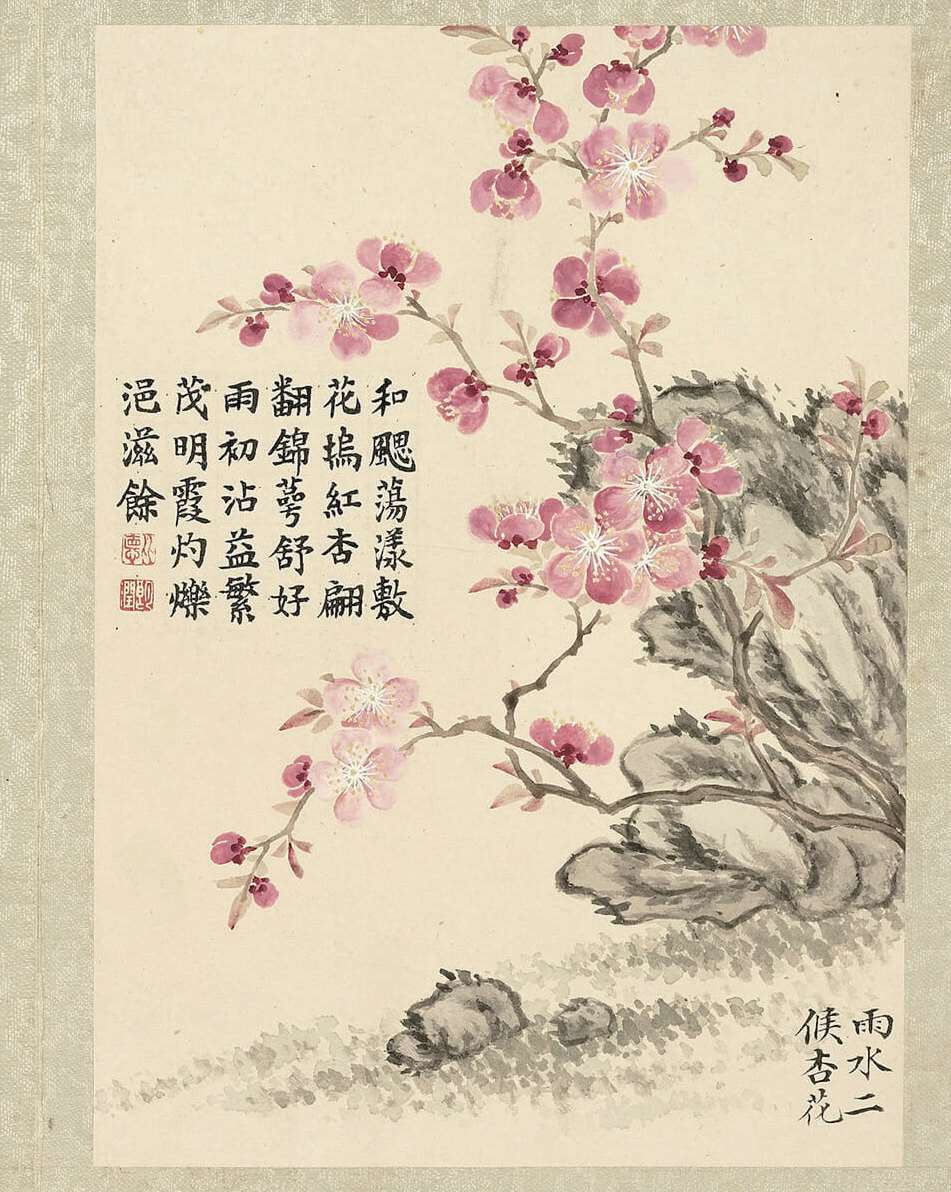

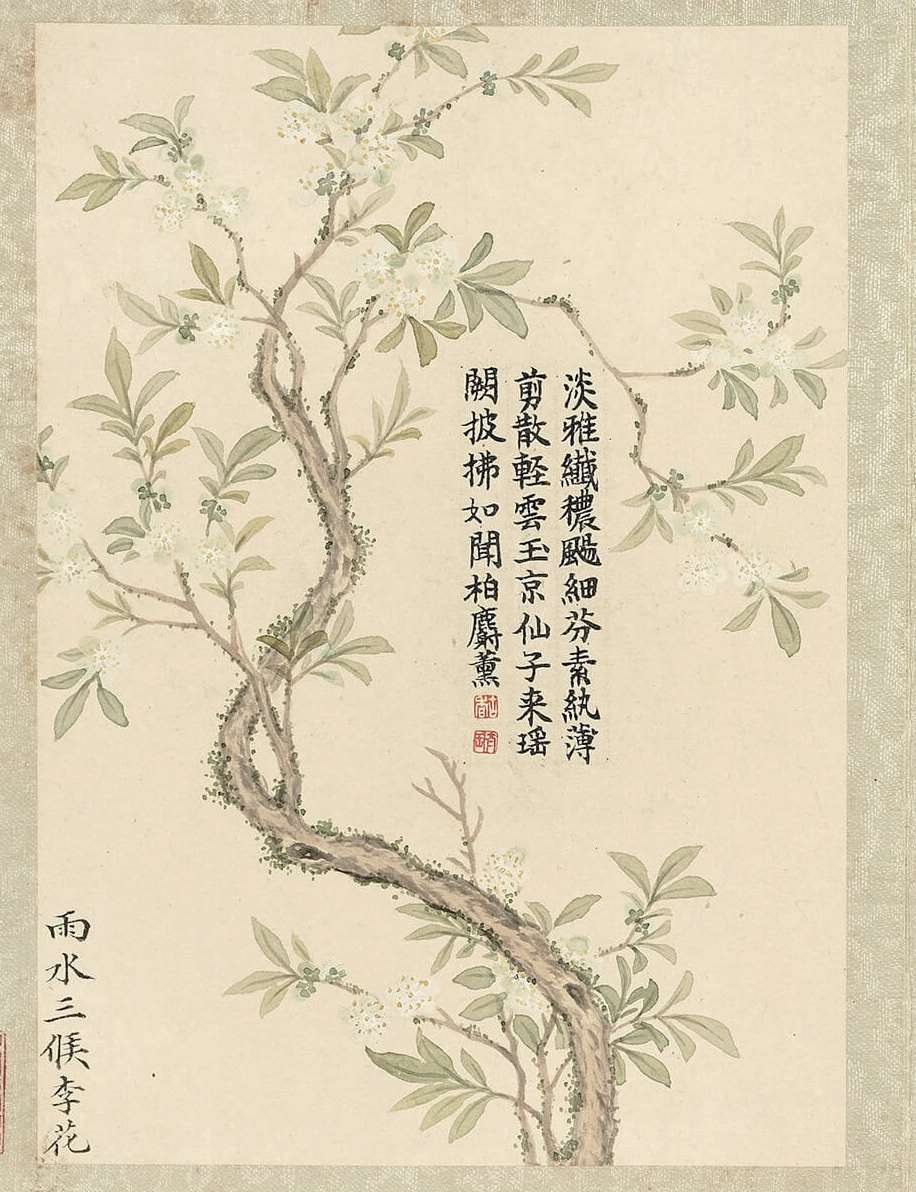

◆清董诰画二十四番花信风

雨水二候 杏花

雨水三候 李花

民俗文化

雨水节气,对应的农历日期一般在正月十五日前后,而正月十五正好是民间的传统节日“元宵节”。元宵节也称“灯节”,是汉族以及部分少数民族的重要节日,在这一天,人们会挂起各式各样的灯笼,闹花灯、逛灯会、猜灯谜、耍龙灯,男女老少都陶醉在多姿多彩的节日活动中。

中国的制灯工艺有着悠久的历史,早在青铜器出现的时候,就有了各种各样精美的灯具。从早期的宫灯到后来的花灯,灯具逐渐成为节日里营造氛围的重要角色。赏灯的活动在中国很多节日中都有,但以正月十五元宵节为最盛。元宵节一般从正月十三日“上灯”开始,十四日为“试灯”,十五日为“正灯”,十八日为“落灯”。雨水节气一般正好在春节的结尾,因而元宵节的前后都十分热闹,节日的庆典也相当隆重,并且在古代皇帝的倡导之下,元宵节的灯会也越办越繁华。

《隋书·音乐志》中就有记载元宵节时宏大的场面:“每岁正月,万国来朝,留至十五日于端门外,建国门内,绵亘八里,列为戏场,百官起棚夹路,从昏达旦,以纵观之,至晦而罢。”中唐以后,元宵节的灯会活动已经发展成为全民性的狂欢节,活动形式与内容也更加丰富多彩。唐朝时,元宵灯会中增加了杂耍技艺,在当时的京城还可以看到很多带有异域特色的杂耍表演。到了宋代,人们兴起了在灯会里猜灯谜的玩法,《梦粱录》中就记载:“商谜者,先用鼓儿贺之,然后聚人猜诗谜、字谜……”人们在张挂的灯笼下附上谜语,供路人猜测赏玩。明代时,又增加了戏曲表演的活动。各式各样的元宵节活动,受到了各个阶层的欢迎,既丰富了活动内容,也渲染了节日氛围。

除了元宵节,还有不少民俗活动,比如填仓节。《东京梦华录》中就记载:“正月二十五日,人家市牛羊豕肉,恣享竟日。客至苦留,必尽而去,名曰填仓。”填仓节分“小填仓”与“大填仓”,节日期间,人们会大吃大喝,搬运填仓、点灯祀神、祭奠仓官,表达对仓神的感激之情,祈求一年粮丰仓满。此外,不同地区的人们也有着各自的民俗与节日,比如四川部分地区,民间流行在雨水节气时,出嫁的女儿带上礼物回娘家拜望父母,称“回娘屋”;父母在这一天还会给孩子认干爹干妈,称为“拉保保”。一些少数民族也有着自己庆祝雨水节气的习俗。

咏廿四气诗·雨水正月中

雨水洗春容,平田已见龙。

祭鱼 ① 盈浦屿,归雁 ② 过山峰。

云色轻还重,风光淡又浓。

向春入二月,花色影重重。

元稹,字微之,别字威明,唐朝大臣、文学家,主要作品有《元氏长庆集》《莺莺传》。

主旨

该诗通过写春雨、归雁、云色、花影等景物,描绘出了雨水时节如诗如画的绝美风光。

注释

①祭鱼:雨水节气三候之“初候,獭祭鱼”。《礼记·王制》:“獭取鲤于水裔,四方陈之,进而弗食,世谓之祭鱼。”陆游《子遹读书常至夜分作此示之》有“夜灯咏史虫吟草,朝几陈书獭祭鱼”之句。孟浩然《早发渔浦潭》有“饮水畏惊猿,祭鱼时见獭”之句。雨水之后,天气转暖,冬季潜于水底的鱼开始游动,这时的鱼腹中无籽且非常鲜美,正是捕捞的好时节。古人一般不提倡鱼腹中有籽时对其进行捕捞,谚语有云:“劝君莫打三春鸟,子在巢中盼母归;劝君莫食三月鲫,万千鱼籽在腹中。”

②归雁:归来的大雁,指春天变暖,秋天飞到南方过冬的大雁再飞回来。苏轼《莘老葺天庆观小园有亭北向道士山宗说乞名与》云:“春风欲动北风微,归雁亭边送雁归。”陆游《病中简仲弥性唐克明苏训直》云:“心如泽国春归雁,身是云堂旦过僧。”大雁被古代文人赋予了太多的意象。鸿雁传书,传的是书,寄的是情。大雁也是情感专一的象征,《神雕侠侣》中李莫愁念念不忘的“问世间,情是何物,直教生死相许”,便出自元好问的一首《雁丘词》。这首词的创作缘起是,作者去并州参加科考,道遇捕雁者云:“今旦获一雁,杀之矣。其脱网者悲鸣不能去,竟自投于地而死。”元好问感其忠诚,因买葬之,垒石为识,号曰“雁丘”。

诗里诗外

元稹在诗文方面均留下了值得称颂的作品,这些作品与他的个人经历有着密切的关系。在诗歌方面,大家所熟知的“曾经沧海难为水,除却巫山不是云。取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君”,就是元稹所写的《离思》中的一首。这首诗是用来悼念亡妻韦丛的,表达了对妻子的思念和痴情。但值得注意的是,在妻子过世的这一年——元和四年(809),元稹在奉命出使蜀地时与才女薛涛相识,后来还产生了一段热烈的感情。薛涛大元稹十一岁,而且是一名歌伎,为了前途考虑,元稹最终没有娶薛涛,而是在妻子亡故不到两年就在江陵府纳了妾。

元稹的诗文之所以感人,也许与他是一个性情中人不可分割,他爱得炽烈但又足够理性。鲁迅先生在《中国小说史略》中说:“元稹以张生自寓,述其亲历之境。”唐传奇《莺莺传》便是元稹以自身为原型创作的一个悲剧故事。崔莺莺的原型是元稹的一个远房亲戚,元稹曾在普救寺救过她。“莺莺”对年少英俊的元稹由好感逐渐产生爱意,元稹对才貌双全的“莺莺”也是爱慕有加。于是在“红娘”的帮助下,二人私定终身。元稹离开时自然是万分不舍,百般承诺,答应一定会去找她。然而后来为了仕途,元稹还是违背了誓言,娶了权贵韦夏卿之女韦丛。因此,注定了“莺莺”只能是一个悲剧。