第一节

自己选的路,要坚定地走下去

你有没有曾为自己的职业和人生选择感到犹豫、纠结?每一次选择都是职业生涯和人生的变量,而每一个人在每一个时间节点上面临的选择都不一样,某些人的起点却是很多人终身的奋斗目标。我们不需要与任何人去做横向的比较,只需今天做得比昨天好,明天过得比今天强就好。如果要使我们在每一个职业和人生当口的可选项越来越多,就只能依靠自身的努力。

选择和努力都很重要,选择大于努力的基础就是你要有充足的可选项。选择和努力是互为因果的关系(见图1-1),因为做出的选择决定了我们努力的方向和程度,而努力的方向和程度又会决定我们将来的可选项。

图1-1 选择和努力关系

职业选择有成千上万种,每一种选择都将引领我们走上完全不同的职业之路。有志者立长志,无志者常立志。如果经常更换职业赛道,可能很难在任何一个行业有所建树。但是,如果在某条职业之路上“一条道走到黑”,谁又能知道这条路到底是“一条想走的路”,还是“一条正确的路”?抑或是一条既没有前途又没有让你提起任何热情的路?

一、30岁以后的人生,是毕业后前三年决定的

2006年9月,我正式进入大学阶段最后一年的学习,身边的同学也越来越多地在讨论毕业后的去向。当时班上的学霸们早就已经在为考研做准备,偶然听到有同学要跨专业考北京大学,我内心的感受只能用“震惊”二字来形容。我曾认真地问这位志向为北京大学的同学:你真是在备考北京大学的心理学吗?同学只是淡淡地说:志向为北京大学,再差也能考个北京师范大学。

我读大二时挂过一门课——大学英语,英语四级考了三次终于擦线过关。即使是有如此令人无法直视的成绩,我居然还能通过各类社团、社会活动的加分拿了两次三等奖学金。特别感谢母校对人才极高的包容程度以及因材施教的教育理念。上大学的时候,我从来没有想过考研,因为对于我来说,考研是用我的最短处攻克一个最高的山头。

我也觉得考公务员不太适合我,因为我对自己的考试能力也没有多大的信心,所以考公务员这条路,看来也走不太通。

所以我别无选择地选择了——就业。

当我进一步考虑就业的方向和城市时,闺蜜兼发小给我发了一条短信,问我在考研、考公务员、就业之间,她应该怎么选择。

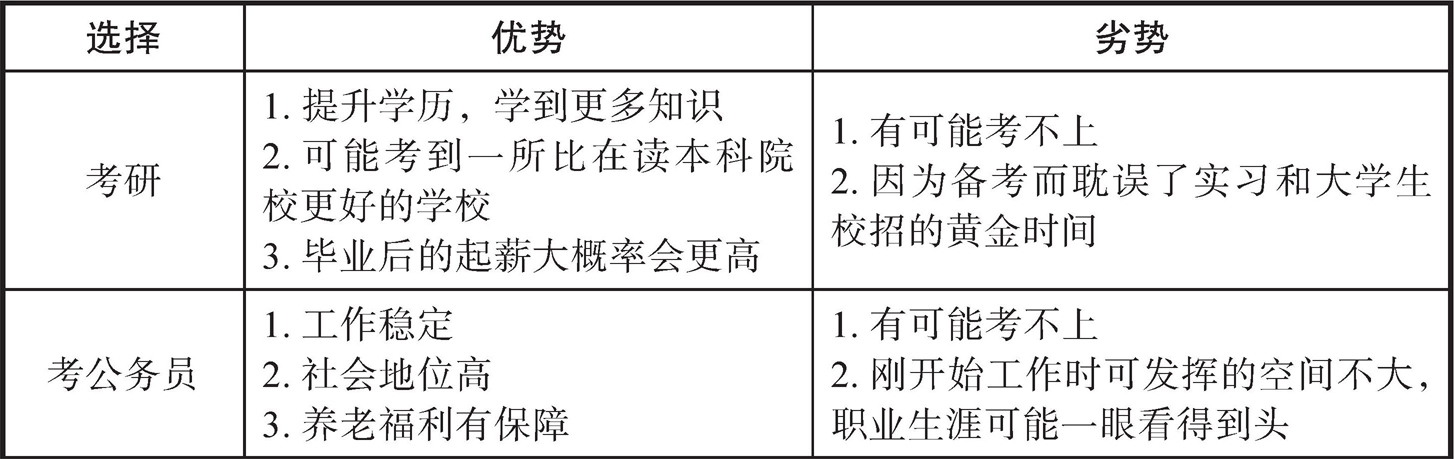

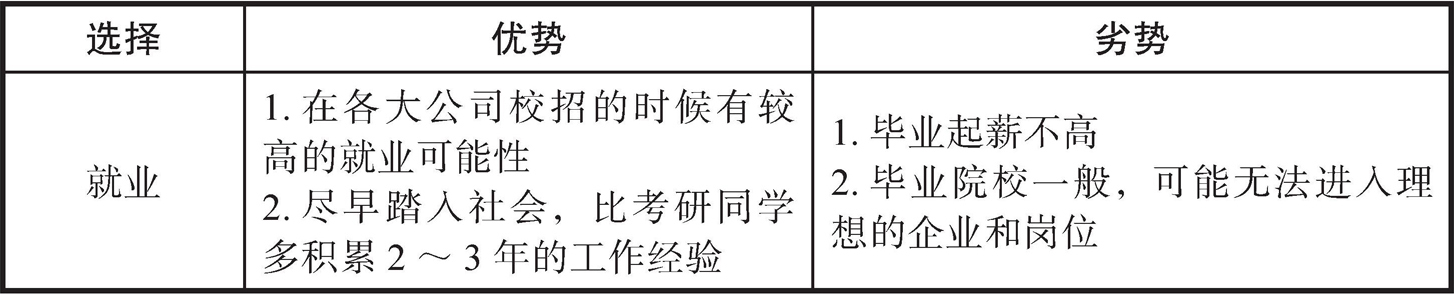

当年短信是朋友、同学间主要的沟通方式,一角一条,还是限定字数的,要说清楚这个问题没有10条短信是搞不定的。所以,我从寝室上铺爬下床,坐在床下的书桌前,拿出笔记本列出了这样一个表格(见表1-1):

表1-1 考研、考公务员、就业优劣势分析

续表

受当年手机像素和通信软件的限制,我将这张手写的表格拿到宿舍楼下的打印店用传真发给了闺蜜。

闺蜜和我的情况非常相似,这张表既是帮她分析,也是在帮自己分析。看着这张分析表,我更加坚定了自己的选择——就业。

当我在考研、考公务员和就业之间选择了就业的时候,就意识到在职业生涯最初的前三年,将把所有的精力献给职场。

为什么说对于职场新人而言,毕业后的前三年将决定30岁的人生?因为这三年会在很大程度上决定我们未来职业生涯的整体趋势,不仅如此,还会为我们的职业素养和职业思维进行定型。行为决定习惯,习惯决定思维,职业思维一旦定型,就会成为我们整个职业生涯的基石。

与此同时,职业生涯前三年因为缺乏工作经验和人际关系网络,很容易使我们产生职业迷茫。面对这样的压力,很多年轻人会用“跳槽”来解决这个问题,而频繁跳槽将给整个职业生涯埋下严重的隐患。

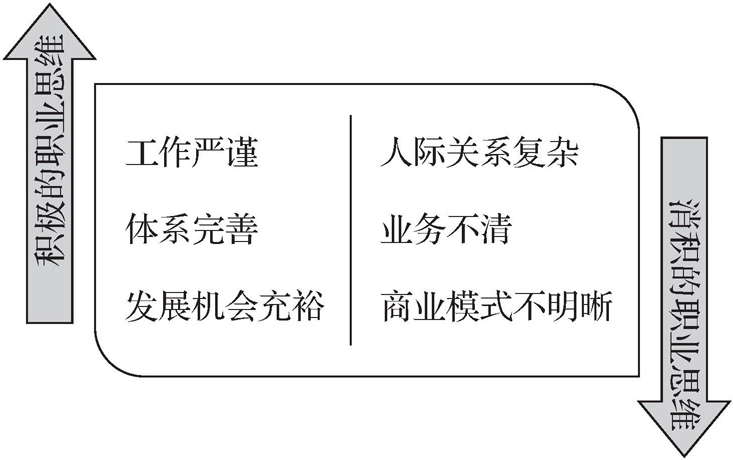

如果毕业后我们一开始进入的是一家工作严谨、体系完善、发展机会充裕的企业,那么大概率我们会树立积极的职业思维;反之,如果我们进入的是一家人际关系复杂、业务不清和商业模式不明晰的企业,我们就有可能陷入消极的职业思维(见图1-2)。

2020年5月,《中国青年报》社会调查中心联合问卷网对1984名职场人士进行的一项调查显示,96.3%的受访者认为职场前三年是一个人职业生涯的关键期。其中,65.8%的受访者认为前三年是提升业务技能的重要时期,61.5%的受访者认为前三年是资历、人脉积累的重要时期,56.4%的受访者认为前三年是职业探索期,会为未来发展奠定基础。

图1-2 职业思维的成因

总之,职场前三年是一个人形成职业价值观的重要阶段,无论是业务技能还是资历、人脉都会在这个阶段得到有效积累。

二、选择真的比努力更重要吗

人的一生中会遇到各种人,有时会对新认识的人有一种说不出来的熟悉感,其实本质原因是人的共性,心理学家称这种共性为人性。倾向于做“简单选择”,逃避“复杂过程”就是人性。大家都希望通过掌握一个简单的道理,并在工作中重复应用,继而走向成功。说实话,这是不现实的。

以前,供我们选择的并不多,这会让人们产生“只要努力就能成功”的错觉。比如,四十年前,学生只有好好读书才能考上一所好大学,只有从好大学毕业才能找到“铁饭碗”,只有进入体制内才能有机会出人头地。多简单的选择,根本不用多想,努力就行。

即使是这样简单的选择,你有没有想过一个问题,摆在你面前有两条路:一条明显是更好的路,另一条明显是更差的路,那么你凭什么能选中这条更好的路?为什么是你而不是别人?

你与被选项之间存在着一个双向选择,你选了“最优项”,同时还需要“最优项”选择你才行。比如,你想在一个工资高离家近和一个工资低且没有前途的工作机会之间选择前者,不仅你想这样选,绝大多数人都想这样选,那么决定这个双向选择能否匹配成功的就是你是否努力。

具体到职业选择上,什么才是正确的努力?首先,需要了解跟专业和工作经验相关的行业,了解这些行业中哪些是朝阳产业,哪些是夕阳产业。其次,要在具有发展前景的行业中找到明星企业以及目前招聘中与自身情况适配的岗位。最后,根据企业和岗位的要求,把我们的成绩、技能证书、社会实践、实习工作经历等制作成一份简历。有了这些基础后,才是全力以赴地应对笔试、初试和复试。

这是一个需要努力的过程,如果只想通过“简单选择”就能走对人生路,岂不是异想天开?

专栏1-1

高瓴资本——张磊:选择比努力重要

1972年,张磊出生于河南省驻马店市,1990年,张磊以河南省高考文科状元的身份考取中国人民大学国际金融专业。1998年,张磊赴美国耶鲁大学求学,获得耶鲁大学工商管理硕士及国际关系硕士学位。张磊在耶鲁大学捐赠基金工作过一段时间,随后在全球新兴市场投资基金工作,并负责对南非、东南亚和中国的投资。此后,张磊还曾担任纽约证券交易所首任中国区首席代表,在中国香港创立了纽约证券交易所驻香港办事处。2005年,张磊作为创始人创建了高瓴资本,始终支持创新,专注于长期投资,支持实体经济转型升级和价值创造。

无论是在一级还是在二级市场,高瓴资本都是一个闻名遐迩的名字。高瓴资本有三条投资哲学,这三条不仅是投资的宝典,还是很多人的成功秘籍。

第一是“守正用奇”。“守正用奇”取自老子的《道德经》,《道德经》说“以正治国,以奇用兵”,意思就是以静正之道,用超乎寻常的谋略治国。“守正”需要人有稳定的情绪,坚持内心的信念,不轻易跟风。具体到投资这件事上,可以参考沃伦·巴菲特(Warren E. Buffett)所说的“别人贪婪时我恐惧,别人恐惧时我贪婪”。“守正用奇”就是要以“正道”为基础激发创新活力。

第二是“永葆初心”。“弱水三千,只取一瓢饮”,张磊说:无论是选择员工还是选择合作伙伴,自己都会对方方面面都是第一的人保持警惕。这是为什么呢?各方面都是第一,难道不是证明这是一个全面优秀的人吗?不一定!因为这种人很有可能只是条件反射要当第一。虽然他们的能力极强,但同时危险系数也相对很高,因为他们可能根本就不清楚为什么要争第一,自己到底要达到什么目的。他们眼里只有胜负,只有对某一件事的成败的执着。

第三是“自然而然”。张磊认为,只要做好了自己的事情,成功就会自然发生。正所谓“桃李不言,下自成蹊”。意思是桃树和李树不主动招引人,但来赏花和摘果的人从四面八方赶过来,于是在树下踩出了一条路。做投资一定要关注“长期价值”,而不能在意短期的波动,更不能被社会舆论和世俗的评价所累。投资人应该始终专注于找到优秀的创业者并帮助他们成就梦想,做好本职工作,就是在为社会创造价值,成功就会自然而然地发生。

关于“选择比努力重要”,张磊曾发表过以下观点:

(1)高瓴资本的投资哲学无论是在企业管理中还是在人生道理上同样适用。第一是“守正用奇”,这就是让人们在创业“正道”上激发出创新的动力;第二是“弱水三千,只取一瓢饮”,这里的意思是人们应该认清自己擅长的方向,在自己擅长的方向去做最大的努力;第三是“桃李不言,下自成蹊”,是指只要事情做对了,在过程当中不必过多担心结果,最后好事自然会主动找上门来。

(2)比努力更重要的是选择,与谁同行比要去的远方更重要。如果目光只能看到脚下,那么什么事都很难办成。如果看得长远,很多事就看明白了。流水不争先,争的是滔滔不绝。

(3)选择做时间的朋友。在多数人沉醉于“即时满足”时,懂得“滞后满足”道理的人,早已先胜一筹,这就是选择延期享受成功。

(4)选择与价值观正确的长期主义者同行,往往能让你躲避许多重大风险,并获得超预期的回报。

总之,“我们是创业者,恰巧是投资人”。这是张磊创业之初的自我定位,也是时至今日高瓴资本不变的选择。我们在关注高瓴资本“基金管理规模数千亿元,2005年至2020年的年化投资回报超33%……”的亮眼成绩,以及张磊被业界和媒体称为“中国巴菲特”的背后,更应该看到张磊在2005年创办高瓴资本之前是一名创业者和企业家。绝大多数的创业者在创业时都会遇到资金、人才、数据壁垒、市场开拓等方面的共性问题,没有一个创业项目可以一蹴而就,如果能找到正确的方向,坚持长期主义,不执着于短期利益,那么利润尾随着“正确选择”和“坚持努力”而来是自然而然的结果。

(笔者根据多方资料整理而成)

资料来源:

①张磊.选择与谁同行很重要[J].中外企业家,2017(28):6-7.

②张剑伟,杨永华.论老子的治国智慧[J].湛江师范学院学报,2014(1):102-106.

三、不跳出舒适圈就是自我毁灭

2006年11月的一天,在广东惠州一家台资企业做人力资源负责人的学长联系学校要招收二十名管理培训生,还特别提出要招四名学生活动经验丰富的应届毕业生过去实习,如果实习期表现优秀就可以直接留下来。

由于我当时已经坚定地选择了就业,这个工作机会很难得,所以没有思考太长时间,就决定去了。随后我又集结了另外三名学生活动比较活跃的同学一起踏上了实习之旅。

我们实习期接手的第一项工作任务是年会策划。在学校我曾经参与过很多活动,如当主持人、舞蹈表演、演讲比赛、辩论赛……但是,真的没有从头到尾完整地策划过一场活动,当时我就有点慌了。年会主题是什么?物料怎么设计?节目如何征集?年会应该有抽奖吧?一时间千头万绪,不知如何下手。

结果表明,是我想得太多了。作为一个有着十几年发展历史和3000多名员工的台资企业,人力资源部和总务部经过若干年的磨合,已协调出了一整套年会工作流程。并且这项工作居然还写入了公司ISO 9001体系文件,有专门的标准作业程序(SOP)。随后,人力资源部专门的助理工程师把往年的年会纸质资料和视频档案交到了我们手中,并手把手地教我们年会策划流程。

实习第一课就教了我们企业的流程管理。

在年会的策划工作中,我体会到了三点企业流程管理的优势,如图1-3所示。

图1-3 企业流程管理的三个优势

(1)决策者的优势。公司分了三级管理架构,分别是部、科、班组队。公司年会的节目来源是以部为单位征集的,也就是说十个职能部门各出一个节目,若有余力则可以以科为单位出节目。公司的十个业务部门人数极不均衡,比如,生产部有1000多人;生产管理部、仓管部、质量检验部分别有两三百人;而业务部和客服部只有几十人,最少的是总裁办和财务部,只有不到十人。但是,每年的优秀节目奖都是由总裁办和财务部的人获得,因为这两个部门的经理总能抓住当年的流行趋势,编排的节目让大家捧腹大笑。这就完美地体现了决策者优势,一个优秀的企业,一定有一群有技术、有能力、有专业技能的管理决策层,让企业管理不断得到优化。

(2)企业的精神。从每一个管理者身上渗透出来的企业精神能让全公司跨部门配合,并取得良好的业绩和管理效果。

(3)人才的积累。从新员工的系统入职培训到清晰的晋升路径、全方位的福利制度等,用全套的内容留住人才、培养人才,为企业的未来发展做好充分准备。

经过精心的策划、排练,公司年会终于在热烈、喜庆的氛围中成功举办了。其中既有公司上上下下的开心,也有我们作为实习生深度参与年会工作功成之后的自得。

哈佛大学的罗伯特·凯根(Robert Kegan)说:改变之所以困难,是因为在人的认知层面有一套防御机制,这套系统会通过动态平衡的机制,抵消变革的努力。看起来有一点点晦涩,翻译成大白话就是:刚买的裙子套上身后发现勒出了三层“游泳圈”,于是你下定决心要减肥,但是跟同事约好了下班后聚餐,就安慰自己明天再减也一样。

前文讲到倾向于做“简单选择”,逃避“复杂过程”就是人性。

成年人的世界里没有“容易”二字。特别是在择业、辞职、跳槽、创业这种大事上,更容易纠结犹豫、裹足不前。因为舒适圈很美好,在舒适圈里我们可以得到放松、稳定的状态,并产生安全感,可以用惯性思维和下意识的动作去处理各种情况。而跳出舒适圈则需要主动发现自己的问题,挑战自己的“短板”,迎难而上。

舒适圈看似很美好,但是在这个日新月异,各行各业飞速发展迭代的时代,要想屹立不倒,就必须以攻为守,勤于进取。路是脚踏出来的,走出舒适圈的每一步都是在书写自己的故事。毕竟光景不待人,须臾发成丝。