五 与京城对话

◆河流与城市

河流在城市中蜿蜒而过,一边塑造了城市的性格,一边定义了城市的边界。

河是神秘、深邃、未知的,它很少隆隆作响,它永远无声地流淌。沿着河水,我们渐渐摸到了城市的秉性。比如说,秦淮河穿城而过的南京,就不同于渭水流经的西安、洛河为界的洛阳、永定河畔的北京。它连接了南京的各处,将城市分成不同的区域,越靠近它,城市越丰富。

漫长的城市历史中,秦淮河多数时候都是污浊的,河底堆积着腐烂的淤泥,河面上漂着菜叶、垃圾,甚至动物尸体。每一个夜晚,河岸纤细的芦苇都在轻声慢语地娓娓叙说城市的故事。当早晨的阳光映照时,它又波光闪耀。

河流于南京就像是城市的脉搏。几乎所有的城市都与河流有着亲密的关系,它们之间的故事却大不相同。

凭着黄河支流丰沛的水流,当年的西安曾是关中沃土,是华夏最早的象征。它有山河表里,雄峰重重,关隘天成,它有西周以来最古老的王城,是盛唐之时最荣耀的首都。当雨水适中,黄土肥沃时,渭水流经的西安就是一个长治久安、当之无愧的天下之中。

在这里定都的中国拥有过中华历史上最长久和最强盛的朝代,然而蓦然回首,长安也已灯火阑珊。大西北日益恶劣的生态环境,对城市作为天下之中时的超负荷索取,远离大河造成的水资源不可控,关中的枯竭肉眼可见。

接替它成为天下之中的是洛阳,贞观时期,骑马早上从长安大明宫里出发,不紧不慢地走,天还没黑透也就到了。

洛阳群山合围,江河相依。罕见的城防形胜优势让它长期压倒中原诸城,更久远的文化溯源让洛阳拥有一种饱满、绰约、令人信任的形象。洛阳有时候是幽默的,让人想起那个吐着舌头的老子李聃,有时候是风姿的,让人想起翩若惊鸿的洛神,以及竹林下那七位袒胸长啸的男子。它的形象如此立体,数不清的华夏文化在这里生长,如果说中国人都有一个心理上的故乡,那就是洛阳。每逢亲友问起,冰心就可在玉壶。洛阳倒从未衰败,然而它总是被觊觎,胡人的战马踏平过几次城市的荣光。

这两座城市都处中原,像同胎异卵的孪生兄弟,血脉一致,成长相似,都是华夏天命所在的正统之处,拥有它们,哪怕只拥有其中之一,也可以获得血脉上不容置疑的正统性。南北朝时,在洛阳定都的北魏,君主做着做着就把司马睿的江东当作了南蛮化外之地,城市给予他们的底气足可撑起一个华夏国家的自信。

但两座城市并不完全相同,这种区别就像是兵马俑与卢舍那大佛之间的区别,前者威武肃目、强大恢弘,后者慈悲仁厚、灿若星辰。

两千多年前,汉光武帝选择了洛阳,将那因过于强大而成焦土的西安留给了下一段传奇。在他的授意下,班固用一篇《两都赋》宣告了西安的离去。“矍然失容,逡巡降阶,揲然意下,捧手欲辞”

,城市之间就此作别。

,城市之间就此作别。

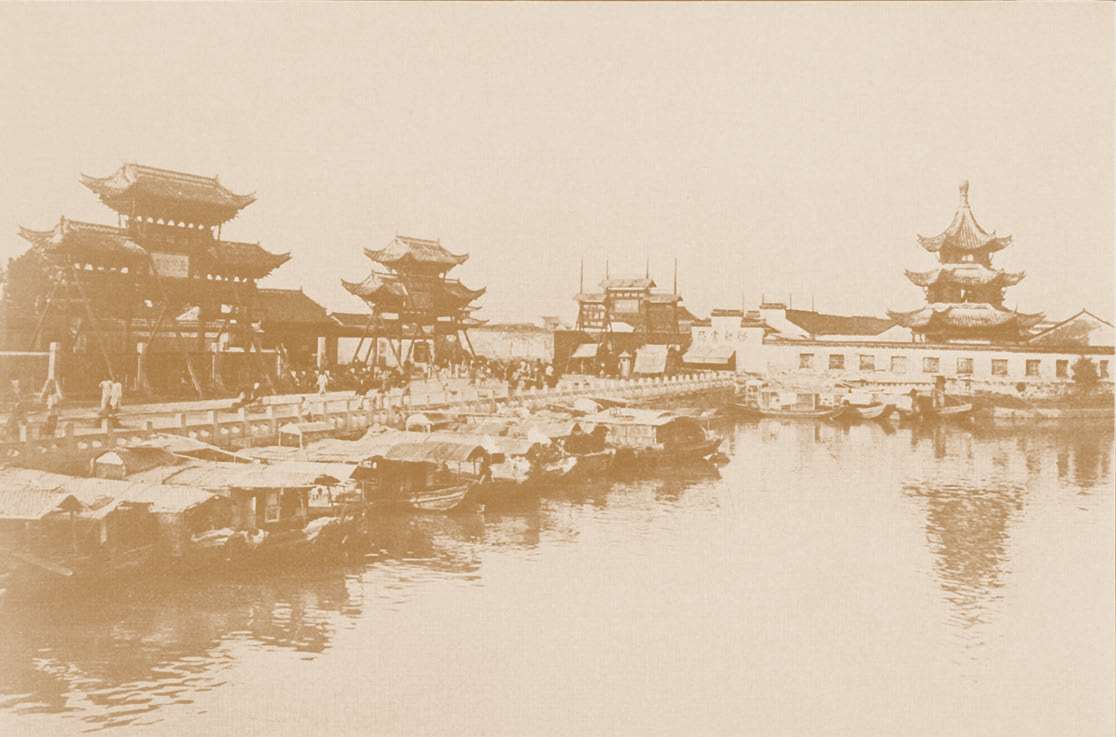

◇◇夫子庙的秦淮画舫(金陵图书馆 供图)

◇◇秦淮河流经夫子庙(金陵图书馆 供图)

南京的登场没有这么抒情。司马睿的背后是中原涂炭,流民遍地。过江的士大夫们,望着长江水,想起河洛,相顾落泪。与西安、洛阳相比,这里一开场就缺少“天下定一”的气魄。它似乎不太能长治久安,这让人们怀疑起金陵王气,指责南京是一座意志消沉的短命城市。它仿佛偏安即足,事实上,东晋,甚至整个南朝,统治者一统天下的意愿确实并不强大,更别提南宋,缩向后方,乐不思蜀。那些所谓的北伐一方面只以长江为界确实不足以保证南朝偏安,国防线必须上推到淮河,才能真正实现划江而治;另一方面则更多是一场场收服人心、自证正统的政治秀。

然而,它毕竟是南京,它扼守长江下游,领袖东南,通海控淮,它必然要领受来自中原所赋予的华夏使命。西安与洛阳已不能再庇佑华夏的子民后,南京敞开了胸怀。

南京仿佛从很久以前就在为这一刻做准备。在遥远的六千年前,它敞开过胸怀接纳了所有周边比它更先进的文化,它的墓葬里有来自中原新石器时期的物件,也有来自良渚文化精心打磨的玉饰。西周时期,它抚慰过长途跋涉的仲康兄弟,让周文王得以安心登位,也让流落在外的周朝王子得以重整羽翼,就此安住。

它在孙权的指引下,放开过面向海洋的航路。当东晋建国,衣冠南渡,整个中国的政治势力转移与华夏文化的保存让南京瞬间长大,它的统治区通达大半个中国,它的影响力迅速辐射了几乎整个东亚。正如日本学者吉村怜先生所说:“从文化上来说,六世纪的南京宛如君临东亚世界的太阳,围绕着它的北朝、高句丽、百济、新罗、日本等周围各国,都不过是大大小小的行星,像接受阳光似的吸取从南朝放射出来的卓越的文化。”

它早已不再仅仅是江南,只要中华需要,它可以成为华夏的中心,它可以为中国打开南北平衡的多元政治格局,让中国的政治想象第一次离开中原。

唐宋之际,中国经济力量的南移,也让南京有了更多可能。所以,尽管宋代选择了开封与洛阳,但唐宋以来经济一直仰赖东南的局面依然让南京积聚了更多的实力,这种实力让朱元璋甫一开国,它就迅速攀上了中国城市所能到达高度的最顶峰。从那时起,它不得不一次次与北京对话,接下来的整个中国史,重要的节点也几乎都发生在南京与北京。

◆守护观念上的中国

衰落的中原将华夏正统的底气郑重地交给了南京,在中国历史上,它是唯一从未被异族占据过的国都,它的政权都是华夏。凭借这份底气,只要华夏的概念还在,它就永远有机会再次崛起,这样的资本让北京无法忽视。元末之后的五百多年里,这两个城市之间的对话,就已说尽了整个中国的政治格局和民族命运。

名字是城市对自己的身份认知,这种认知的意义不断被政治目的修改、操纵。城市曾各自被命名为“应天府”与“顺天府”,一旦哪一个城市在这政治争斗中落了下风,它的名字就因为提防而被修改得更加驯服,比如清代定都北京,南京就被称为江宁,朱元璋的大明、孙中山的民国定都南京,北京则被呼作北平。

两座城市之间一直互相提醒着对方的命运,南京让晚清北京清醒地明白了自己并非天下之中。明城墙下,静海寺内的一纸《南京条约》让帝国颜面无存。也是南京,让晚清北京彻底知道了自己已失去控制地方的能力,太平天国定都南京,声势浩荡的新政权即便支撑未久也已彻底动摇了清政府的根基。

中华民国的旗帜挂上南京城头后,晚清北京黯然退场。然而,中华民国只是给予城市短暂的荣光。1937年后,又不得不放弃了它。

1949年之后,北京重新拾起了荣耀,而南京也保留了京的名字,它不必再改名,因为新的世界里,神授的天命已不再具备号召力,名字自然也不会再被忌惮。

与北京掌控中华、背靠燕山、俯视华北平原的霸气相比,南京既亲手接过中原的权杖,续过华夏的命脉,也曾长久被贬抑,数次被屠戮,经历过剧烈跌宕,它有一份洞晓世事的宽厚感。它就像王谢旧居,传说都在,只是燕子来时,已是寻常百姓家。

它像是中国版图的一道黏合剂,南京以北是凝重的华夏,以东以南是活跃的华夏,而南京就是这两部分汉文明天然的交汇点。城市以北基本上属于官话方言区,是统一的中华民族的主体部分,也是孕育炎黄部落的摇篮。南京以东以南是跟官话几乎是两个语言风格的形形色色的方言区。在这些方言区里,几乎所有的家族都希望将其郡望先祖遥定在北方一处更悠久的地方。他们在语言上仍然保持原始的痕迹,但无论在血缘上和感情上都已与北部中国交融了。

这个交汇点很久以前就已存在,近代的历史更是证明了这一点。北方传统的介入,南方新潮的涌现,在这个深藏霸气的城市里胶合,使南京成为汉民族的中心。

历史上,南京是汉人反击非汉民族统治的中心和理想的寄托地。朱元璋反抗元朝,洪秀全造反清朝,孙中山建立民国,南京都是他们的首选之地。从情感和便利上讲,秦岭、淮河以南的人更易接受南京的领导。而中古以来,秦岭、淮河以南在文化史和经济史上都已经在中国取得了绝对的优势。

虽然经济富庶,但当深谋远虑的北京接过大明帝王之都的旗帜时,南京也就再一次收敛起光芒,它太熟悉这种处境了。这场迁都让城市失去了帝国的掌控权,也让城市在某种程度上更加自由,以至于形成独属于南京的市民精神。

我们把目光再一次投向西安、洛阳、北京、南京这四座城市,会看到它们都曾作为中国的行政中心而存在。政治,而不是商业,决定着中国城市的命运。城市时运的涨落取决于统治王朝对其位置的喜好、防御的需要或者食物供给的便利程度。

“居天下之中,礼也”,都城不仅仅是儒家传统的世俗权力控制的城市,也应当是“中央王国”的中心点,这中心点的神圣感通过帝王的权力得以呈现、置换。世界上只有一个耶路撒冷、一个麦加,但中国可以有数个神圣之城,这是华夏平衡的微妙之处,它没有固定的中心点,帝国要找的是自己的平衡点。

早熟的中国文化很早就放弃了固定的神坛,他们的智慧是通透的,不依靠地面地标的指引,因为他们知道沧海桑田,地面上的东西都不可能永恒,即使流着牛奶和蜜糖的绿洲也会变成荒漠沙岭。中国人靠宇宙星宿的对应来确定帝国的天命所在,相比变动不居的大地,宇宙如此稳定,而拥有对宇宙解释权的文化属性让华夏充满弹性。

中央之于地方,犹如躯干之于手足,政令要像血管与神经一样流畅;地方之于中央,犹如众星之拱北辰,环侍甚谨。一朝血管堵塞,神经坏死,或者众星生异,尾大不掉,帝国也就失去了平衡,比如东汉末年、中唐而下,那时的中国或群龙无首,或枝强干弱,帝国需要再次寻找新的平衡。

其实,中国的朝代几千年,换种角度看去,都像是一个时代。帝国的平衡靠的是天命所授的神圣、儒法并用的规则与农业经济的支撑。偶尔有几个朝代在经济支撑上走得多元了一些,比如北宋的王安石变法,因为相适应的规则并无改变,只能惨淡收场。再有几个朝代在经济支撑上过于保守,死守土地,比如明代,终究也是悲凉落幕。这些朝代更像是同一个人的不同时期,这个人的本质几乎从未变过。

核心城市的转移代表着在帝国框架下,不得不调整平衡的中心点。西安资源的枯竭,让城市无法提供“天下之中”的能量支撑,为了继续持续中原华夏的神圣与中央控制力,核心城市转移到了洛阳。当东南经济发展已远远超越中原,成为帝国重心之所向,六朝的繁华、大明定都南京也就顺理成章。

不过,即便朱元璋牵强创造出南京地理中心论,南京作为一国之中的控制力依然稍有逊色。南方城市布局的局限,对北方游牧民族鞭长莫及,都让这座城市对长久掌控整个中国有些力不从心。这让南京总是有一种知其不可而为之的悲壮,它总是在等待“光华”,它的城门甚至把这使命镌刻在门楼之上,提醒城市它的宿命。这“光华”是一种华夏理想,意味着城市始终把历史的责任担在肩上,因为城市有光华的理想,华夏就永远可以在这里找到重生的希望。

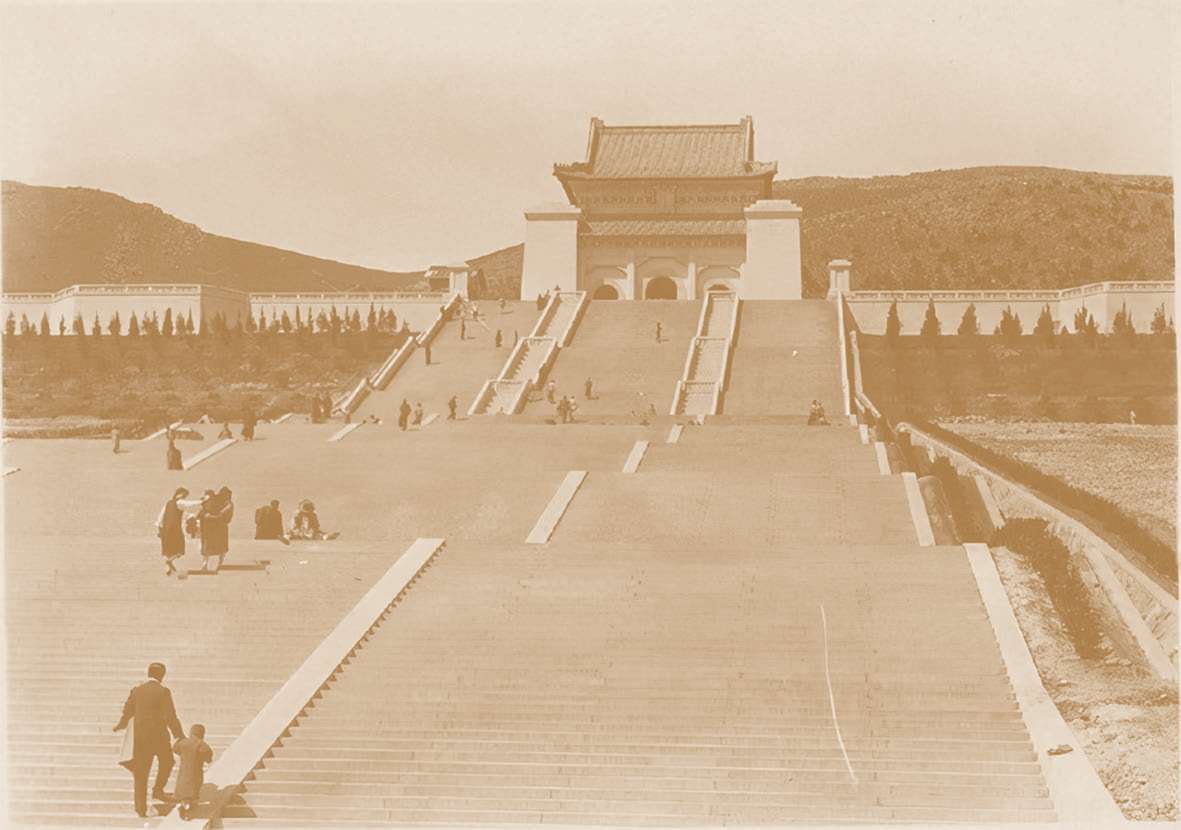

◇◇1929年,刚建成的中山陵(金陵图书馆 供图)

南京让人们真正明白了中国是一种观念,在这个观念里,所有认同华夏精神的土地,都可以成为中国。

古老的中国,有着农业文化天然的保守性,而游牧文化和商业文化都有着天然的侵略性,它们需要占领。理论上,所有认同华夏精神的土地都可以成为中国,但实际上如果不是农业文明形态,其实很难认同华夏基于土地而形成的文化观。每当秋风扫落叶、牧草枯黄、边关风劲角弓鸣时,北方的骑兵便会蜂拥而至,那是长城防不住的游牧劲旅。两千余年,无险可扼的漫长边防让中原文明在与北方游牧文明的较量中,屡次落败,输给游牧文化的中华,又总是在南京重新建立了农业文化的堡垒。

六千年来,城市带领它的主人从台地上渔猎为生的北阴阳营人、湖熟人到吴越断发文身的土著,它曾为楚文化所激荡,也曾让吴歌缭绕。它归附中原那一刻,就已经准备在某些时刻担当起华夏的责任。两千多年间,如果没有一种内在的极坚强的精神,屡次的劫难之下,中华何以存续?

这种精神,是中国人的天下观,而南京就是这个观念的守护者。

作为一种集体记忆,南京的厚重无城可及。

◇◇车水马龙的南京长江大桥(泱波 供图)