第二章

从无为到有为:政府行为如何演进

提要:从政府行为视角观察,第一阶段是暧昧与默许交织的复杂、敏感期,也是胚胎萌芽的早春/第二阶段最重要的事件,是发布了决定义乌小商品市场合法准生的“一号通告”,需要政府极大的改革勇气和韧性/第三阶段的起点,是第一个提出了“兴商建县”的发展战略,义乌自此清晰确立了政府行为发力于市场的根本指向/第四阶段,是义乌政府行为与市场活力辩证关系探索的成熟期/第五阶段,政府行为的范畴和指引,更多地向贸易国际化、数字化扩展。

◇◆◇

传统意义上,浙江一直有浙东和浙西的划分,包含了颇为多元的历史行政区划、经济地理和思想流派的概念。一般而言,以从西南至东北走向的钱塘江为界,分为浙东、浙西。清初兴盛一时、尊崇经世致用的浙东学派,代表人物黄宗羲、万斯同、章学诚等皆为钱塘江以东的宁波、绍兴人士。而广义的浙东学派在此基础上还包含了以宋代陈亮为代表的浙中永康学派、叶适为代表的浙南永嘉学派等。

如果以当代改革开放坐标上区域经济的差异化发展路径与特征为考察样本,浙江更适合明确地划分为浙江北部与浙江南部两个板块。浙江东西、南北跨度约为450公里,下辖11个地市。浙北大致涵盖杭州、嘉兴、湖州、宁波、绍兴、舟山6个地市,浙南则为温州、台州、金华、衢州、丽水5个地市。其中,杭州、嘉兴、湖州属典型的吴文化区;钱塘江以南的绍兴、宁波属越文化区。浙南的核心是东南一隅的温州、台州,属瓯越文化区;其余3个地市是经济发展深受温台影响与辐射的金华、衢州、丽水。

千年以降,多平原、丘陵的浙北尤其是杭嘉湖地区盛产茶桑,工商繁华,人文底蕴深厚,享有“人间天堂”的美誉,远非多为深沟险壑、大山连绵的浙南可比。然而,改革开放伊始,从贫困出发绝地反击的浙南神速崛起,成为浙江乃至中国市场经济的“东方启动点”——游走全国的600多万浙商中,温州、台州、金华三地的商人至少占了六成。走遍千山万水、说尽千言万语、想尽千方百计、吃尽千辛万苦的“四千”精神,其实质是以温州人为代表的浙南人的精神写照。

不同的历史背景,决定了浙南、浙北在共同的改革开放时代呈现出了不同的进化路径。据浙江省市场监督管理局2018年发布的《改革开放40年浙商生存发展报告》,1978年,浙南地区民营经济主体比重达14.7%,公有制经济主体占比85.3%,明显区别于民营经济主体比重仅3%、公有制经济主体达96.8%的浙北地区(0.2%的数值差为联营经济)。1988年,浙南地区民营经济主体比重更是迅猛增长到48.6%。不同的经济成分数据背后,是不同的经济运行格局:浙南地区市场的力量无比炙热,浙北地区政府的力量始终强大、稳定且有序。但伴随改革开放的推进深化,亦逐渐出现了交融趋同的态势。到1998年,浙北地区的民营经济主体比重已追至81.5%,仅比浙南地区的民营经济主体比重85.3%低3.8个百分点。

在浙北和浙南有差异也有共性的循环共振中,可以划入浙南地区但又地处浙江中部的义乌将做出怎样的发展行为选择?曾多年担任义乌市政府顾问兼义乌市场经济研究所所长的陆立军教授认为,“义乌模式”在很大程度上可纳入广义的“温州模式”范畴,甚至可以说就是“温州模式”的变种,两者在许多方面有共同的特征。

对比“义乌模式”与“温州模式”,两者最显著的共同点,是“小商品,大市场”。1986年2月27日至3月6日,费孝通第一次前往温州,实地调研了4个县、5个镇,历时9天,总行程达1500公里。此行之后,费孝通在《瞭望》杂志发表了影响广泛的《小商品 大市场》(初次发表时题目为《温州行》)一文。在该文中,他第一次用“以商带工的‘小商品,大市场’”来概括“温州模式”,表示“温州模式”的重要意义倒不在于发展了家庭工业,而在于激活了一个民间自发的、遍及全国的大市场,直接在生产者和消费者之间建立起流通网络。行走温州,年过古稀的老人感慨万千:“我的大脑皮层出现了自20世纪30年代搞江村调查后从未有过的刺激与兴奋。”

“小商品,大市场”同样是“义乌模式”的典型内涵。但与很长时期政府“无为而治”的温州相比,义乌显现出了鲜明的有为政府的发展主脉。某种意义上,地处浙中、连接南北的义乌充分汲取了浙江南部“强市场”与浙江北部“强政府”的双重优势,走出了一条极富探索性的义乌发展之路。纵观义乌市场40余年的改革历程,其政府行为从被动地摇摆观望,到主动介入引领,再到创造性地自觉有为,大体可以分成以下5个阶段,并日渐呈现清晰的阶段性特征。

第一阶段:20世纪70年代中期—1982年

从政府行为视角观察,这一阶段是暧昧与默许交织的复杂、敏感期,也是胚胎萌芽的早春。

20世纪50年代,随着工商业社会主义改造的推进,源远流长的义乌“敲糖帮”大幅萎缩。1953年,当地政府开始动员无证商贩歇业并转而从事农业生产。据《义乌县志》记载,截至1956年底,完成对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,义乌小商贩总数仅剩1317户,其中包括未经登记的流动商贩约500人。但由于“敲糖帮”事关百姓生计,草根韧性极强,虽然已是艰难求生,却从未被“斩草除根”。在随后的“文化大革命”岁月,被当作资本主义尾巴追剿而四处流散的“敲糖帮”,最多的年份外出糖担仍有数千副。

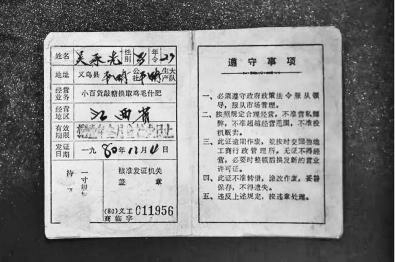

摆在地方政府面前的是一盘微妙的棋局:长期以来“敲糖帮”虽然屡遭打击,但依然“野火烧不尽,春风吹又生”。同时,拿糖和小百货在农村换鸡毛、杂物,其中部分鸡毛用于沤肥是农业生产的需要,对国有大工业和计划经济也并没有造成直接冲击。甚至,义乌廿三里一家加工鸡毛以供出口的集体企业对“敲糖帮”从农民手里收取的鸡毛有迫切的需求。于是,政府部门选择了或明或暗的默许。1980年11月,义乌县工商行政管理局发放了7000余份“小百货敲糖换取鸡毛什肥”临时许可证。

“小百货敲糖换取鸡毛什肥”临时许可证

县工商行政管理局在为此发出的通知文件中表示:

为了贯彻落实中共中央〔1980〕75号文件,搞活农村经济,促进农副业生产发展,发挥优势,根据我县传统经营“小百货敲糖换取鸡毛什肥”行业,利用他们串乡走户、收旧利废、变废为宝、活跃经营的特点,恢复颁发已停发多年的“小百货敲糖换取鸡毛什肥”临时许可证……外出人员统一由生产队申请,大队审查,公社审核同意,县工商局核发许可证。各区工商所要指定专人负责。

许可证上,印有若干条严格要求的遵守事项:必须遵守政府政策法令服从领导,服从市场管理;按照规定合理经营,不准营私舞弊,不准超越经营范围,不准投机贩卖;等等。

在将这份“通知”下发各公社大队的同时,义乌县工商行政管理局还向“敲糖帮”活动频繁的江西、湖南、安徽、福建等毗邻各省相关部门发出了公函,希望“请予以支持和管理”。这实际上意味着计划经济时代“市场准入”禁区的悄悄开放。

一旦政府打开了一条缝,市场就会在夹缝中顽强生长。大约在20世纪70年代中后期,一些货郎担开始在县城稠城镇和廿三里乡歇担摆摊,小商品市场雏形初现。而在外地走街串巷的“敲糖帮”则从小商品市场进货。资料显示,以稠城市场为例,这一时期设摊的商贩已超过100人,先是在繁华的县前街,后迁往北门街。

义乌市档案馆资料记载:“1979年初,义东区和福田公社的十几副货郎担在县前街歇担摆摊,出售小玩具和针头线脑等小百货,以及家庭工副业产品掸帚、毛刷,一天营业收入远比走村串巷合算。……仅半年多时间就发展到200多户,商品品种也越来越多,经营方式由零售渐转为批量销售。”

此时的小商品市场已由地下转为半公开,人气渐旺。商贩们以竹篮、箩筐、塑料布、旅行袋为工具,随地设摊,沿街叫卖,被认为“严重影响市容”。有关部门多次奉命驱赶,他们一来,商贩们迅速收拾简陋装备一哄而散,“猫捉老鼠”难以奏效。

据1980年前后担任稠城镇城阳区工商所所长的孙樟宝回忆,当年的商贩就是做点小生意谋生,不让摆摊,等于夺他们的饭碗。但按照政策明文规定,的确是不允许的。对上负责还是对下负责?这实在是对良心的考验。唯一的办法是睁一只眼闭一只眼,上面抓得紧时赶一赶,风声一过,就随他们去。

1981年,义乌县工商行政管理局再次发放了5000余份“小百货敲糖换取鸡毛什肥”临时许可证,同时批准了200个小百货个体经营户。在政府力量与市场力量小心翼翼、如履薄冰的博弈中,义乌市场的发展走到了1982年的拐点时刻。

第二阶段:1982—1984年

这一阶段最重要的事件,是发布了决定义乌小商品市场合法准生的“一号通告”。在当时的历史背景下,需要政府解放思想,统一思想,需要极大的改革勇气和韧性。

1982年8月25日,由义乌县稠城镇党委书记任组长、县工商行政管理局副局长任副组长的“稠城镇市场整顿领导小组”下发了《关于加强小百货市场管理的通告》(第一号),明确宣布将于9月5日起,正式开放“稠城镇小百货市场”。这是全中国第一份明确认同农民商贩和专业市场合法化的政府文件。

“稠城镇市场整顿领导小组”成立于1982年8月7日,小组商定了市场开放的具体事项:市场地址选择场地开阔、居民集中但往来车辆不多的湖清门;建设资金由县工商行政管理局和城阳区工商行政管理所解决;在排查摸底的基础上,进行许可证、税务登记证、摊位证等登记发证;对市场、税务管理人员分专业、分地段明确责任。

义乌市档案馆保存了一则当年县广播站记者采写的关于小百货市场的消息稿:“湖清门小百货市场……经营国营和集体商店不经营的小五金、小百货、小塑料、小针织、小玩具等二三十个种类、两千多种花色品种的小商品。经营方式是批量销售为主,兼营零售。……城阳工商所干部通过学习认为,有党中央撑腰,湖清门市场应该让它存在和发展。……整顿后的湖清门小百货市场,秩序井然,面貌一新。”

但这篇消息稿显然是过于乐观了。1982年1月1日,中共中央批转了《全国农村工作会议纪要》,即著名的1982年中央“一号文件”,第一次明确肯定了包产到户、包干到户属于社会主义性质。曙光初现,亦与乍暖还寒交织。同年1月和4月,中共中央、国务院两次下发“打击经济领域中严重犯罪活动”的文件,要求坚决打击“走私贩私、贪污受贿、投机诈骗、盗窃国家和集体财产等严重犯罪活动”。

文件出台的背景是,多年的管制出现松动,社队企业肆无忌惮地与国有经济抢资源、抢市场,个体私营企业四处出击“挖墙脚”,民间贩运异常活跃。

急风暴雨般的经济整肃持续了差不多一年。据官方统计,到 1982年底,全国立案审查各类经济犯罪16.4万多件,结案8.6万多件,判刑近3万人,追缴款项3.2亿多元。民营经济和市场经济最早萌动的浙江无疑成为重点严查的省份之一。在此前后,浙江省委主要领导的相关会议讲话强调,“不允许私人购买汽车、拖拉机、机动船等大型运输工具从事贩运”。

根据这一时期的官方文件指示精神,批准开放“稠城镇小百货市场”明显违反了3项禁令:农民不能弃农经商;集市贸易不能经销工业品;个体经营者不能批发销售。1982年5月,义乌县工商行政管理局正式向县政府打报告建议开放湖清门小商品市场。义乌县委、县政府十分重视及审慎,为此先后三次召开县长办公会议。经过激烈的讨论和争论,第三次县长办公会议后,时任义乌县委书记谢高华拍板决定:“同意开放,有责任我来承担。”

“改革是‘摸着石头过河’,有时是从‘违法’开始的。”

正因为有“违法”的嫌疑和压力,1982年9月5日,湖清门市场的开放现场并没有出现在日后很多媒体报道中想当然的“锣鼓喧天、彩旗飘飘”的隆重场面,没有领导在开业现场露面,也没有任何新闻报道。谢高华曾经回忆说,政府的松口“准生”,既是对老百姓迫于生计的理解认同,很大程度上也是对义乌小商品交易普遍存在这一既定事实的客观“追认”。“猫捉老鼠”的游戏不能长期玩下去,既然无法禁止,说明百姓有此需求。与其逆势而上强行关闭,不如顺其自然,规范管理,“但这样的‘追认’和‘准生’,在当时要冒极大的风险”。

正因为有“违法”的嫌疑和压力,1982年9月5日,湖清门市场的开放现场并没有出现在日后很多媒体报道中想当然的“锣鼓喧天、彩旗飘飘”的隆重场面,没有领导在开业现场露面,也没有任何新闻报道。谢高华曾经回忆说,政府的松口“准生”,既是对老百姓迫于生计的理解认同,很大程度上也是对义乌小商品交易普遍存在这一既定事实的客观“追认”。“猫捉老鼠”的游戏不能长期玩下去,既然无法禁止,说明百姓有此需求。与其逆势而上强行关闭,不如顺其自然,规范管理,“但这样的‘追认’和‘准生’,在当时要冒极大的风险”。

1982年11月,义乌县委、县政府召开全县农村专业户、重点户代表大会。这次会议上,年经销额500元以上的小商品经营户也被列为重点户之一。县委书记谢高华在讲话中首次提出了“四个允许”,进一步明确了事关市场生存的政策规定:允许农民经商,允许长途贩运,允许开放城乡市场,允许多渠道竞争。“四个允许”的重要性在于,它为义乌小商品市场的合法化及日后的大发展奠定了政策与法理的基石。

关于“四个允许”这一关键政策规定的表述,有一个前后演变提炼的过程。1982年11月,谢高华在大会上第一次提出的是“允许转包责任田、允许带几个学徒、允许议价销售、允许长途运销”。同年12月义乌县委发〔1982〕172号文件《关于大力支持专业户、重点户发展的几点意见》中,对“四个允许”做了重点阐述:一是允许专业户、重点户(包括干部、教师、职工家属等)在生产队同意下将承包的口粮田、责任田自愿转包给劳力强的户;二是允许专业户、重点户在生产需要的时候经过批准雇请三至五个学徒或帮手;三是允许专业户、重点户在完成国家征购、派购任务后,将自己生产的农副产品继续卖给国家,也可以向市场出售;四是允许专业户、重点户在国家计划指导下,完成国家征购、派购任务后,把自己的产品长途运销(除粮食及其制品外)。

4年后的1986年10月25日,《人民日报》记者陈健采写的《开发民间市场带动农村各业——义乌“兴商建县”变富步伐快》一文中提到,“1982年,这个县根据商品经济的发展要求,实事求是地提出了四个允许:即允许农民弃农经商,允许长途贩运,允许开放城乡市场,允许多渠道竞争”。这是目前可以查阅到的第一次准确表述后来被广泛引用的“四个允许”的权威媒体文章。

显然,“四个允许”的表述、界定和内涵,是逐步明晰、完善的。相关表述的前后推进演变,恰恰说明了中国改革是一个从混沌到清晰、从实践到理论的探索渐进的过程。在此期间,谢高华的多次讲话与义乌县委、县政府的多次文件精神,都一以贯之地透射了“四个允许”的精髓。

改革突破需要解放思想,而将改革突破沉淀为坚定的改革行动,则需要决策者统一思想。义乌小商品市场得以破茧而出,时任县委书记谢高华的态度至关重要。为了统一思想,在一次次的会议上,他鼓励基层干部:“义乌人的优势就是义乌人会做生意,政府要鼓励义乌能有10万人出去搞商业、搞工业。”

为了坚决顶住非议和干扰,在一次干部会议上,谢高华甚至说了狠话:“如果你想不通,不执行县委和县政府的决定,你这个庙我拆不掉,但你这个庙里的菩萨我是随时可以把你撤换掉的。”

为了坚决顶住非议和干扰,在一次干部会议上,谢高华甚至说了狠话:“如果你想不通,不执行县委和县政府的决定,你这个庙我拆不掉,但你这个庙里的菩萨我是随时可以把你撤换掉的。”

从全国范围看,政府助推专业市场的发展,是20世纪80年代下半期甚至90年代上半期的事,而义乌地方政府从认识到行动的适时介入和坚定不动摇,至少早了5年。这关键的5年决定了义乌极为宝贵的先发优势。

第三阶段:1984—2002年

这一阶段的起点,是义乌县委、县政府在全国第一个提出了“兴商建县”的发展战略。自此,义乌清晰确立了政府行为发力于市场的根本指向,并围绕政府行为如何培育市场、建设市场、引领市场,展开了全面的实践和规律性探索。

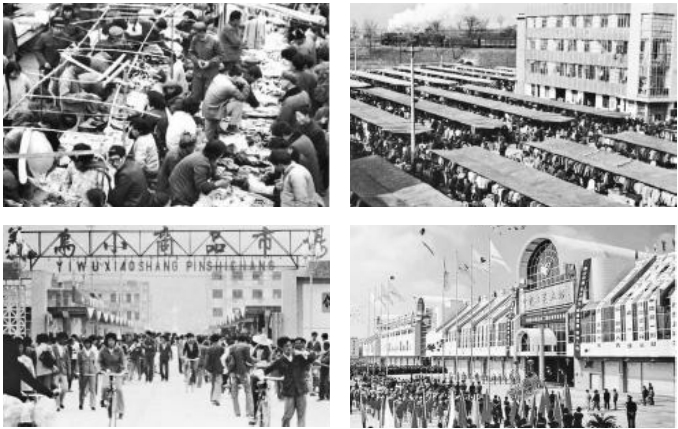

1982年9月5日开放的稠城镇湖清门第一代小商品市场建在一条臭水沟旁,水泥板上用木板搭成摊位,以塑料薄膜做雨棚,属典型的“马路市场”。固定摊位和流动摊位共计700多个,成交额当年就达到392万元,购销两旺。1984年5月召开的义乌县第六次党代会报告认为:“稠城、廿三里两地小百货批发专业市场和全县二十几个集市,已成为促进物资交流、带动本地加工业发展的贸易中心。”据此,党代会提出,“商业是联结工业和农业、生产和消费的纽带,是产品转化为用品的桥梁。……小商品专业市场和众多的农民购销专业户,是我县经济活动中的一大优势”。同年10月,县委书记谢高华在全县区(镇)、乡党委书记会议上首次明确提出,“要‘兴商建县’,把商业搞大、搞活,促进商品生产发展,加速我县的经济建设”。一个月后,谢高华调离义乌。1985年1月,接任县委书记的赵仲光在全省农村工作会议上作了题为《兴商建县 振兴义乌》的发言:“这几年,我们从义乌实际出发,把商业作为带头产业来抓,……从实践中提高认识,逐步确立兴商建县的指导思想。”1988年5月25日,国家民政部批复浙江省政府,同意义乌撤县设市。1990年3月义乌市召开第八次党代会,党代会报告中5处提及“兴商建市”战略,强调要坚定地推动“‘兴商建市’战略的继续实践”。

从“兴商建县”到“兴商建市”,义乌从此咬定青山,确立了以贸易为导向、以民间商业的繁荣为关键抓手和主要特征的义乌经济发展的战略方向。同时,也确立了市场经济改革取向下政府是否应该有为以及如何有为的基本指导思想。这一时期,是义乌小商品市场大建设、大发展、大繁荣的辉煌期。在这一阶段,政府行为发力于市场建设主要体现在以下几方面:

——市场快速迭代,升级扩张。响亮喊出“兴商建县”口号以后,1984年12月,第二代小商品市场在稠城镇新马路建成。马路市场升级为占地1.3万平方米的棚架市场,建设资金55万元,其中县财政拨款5万元,县财政局从集市贸易税收留成划转10万元,工商行政管理部门投入市场管理费10万元,农行贷款25万元,个体工商户集资5万元。1985年摊位增至2874个,年成交额5000万元。

1986年9月,第三代小商品市场城中路市场建成。占地4.4万平方米,摊位5483个,商业服务大楼以及工商、税务、金融等管理服务机构齐全。来自周边地区及福建、江苏等地的客商纷纷进场设摊,一些乡镇集体企业甚至国有企业也前来直销产品,市场主体趋于多元化。1991年成交额飙升至10.25亿元。

1992年2月至1994年7月,第四代小商品市场篁园市场一期、二期分别开业,总占地12.8万平方米,新设摊位1.41万个。1995年 11月,同属第四代小商品市场的现代化超大型大厅式商城——宾王市场投入运营。至此,义乌小商品市场总营业面积已达46万多平方米,年成交额猛增到184.68亿元。

按左上、右上、左下、右下顺序,分别为第一代、第二代、第三代、第四代义乌小商品市场

2002年10月,规划面积20平方公里的第五代小商品市场义乌国际商贸城一期建成。2005年10月国际商贸城二期全面开业,海关、出入境检验检疫、物流中心、电子商务中心等一应俱全。2005年成交额攀升至288.5亿元,并于当年被联合国、世界银行等权威机构确认为“全球最大的小商品批发市场”。

第五代义乌小商品市场国际商贸城

——打造“市场+制造”双引擎。20世纪90年代初开始,义乌市委、市政府立足“兴商建市”,制定实施“以商促工、贸工联动”战略,适时引导商业资本向工业领域扩展,大力发展优势明显、与市场关联度高的产业。历经10多年努力,“义乌制造”横空出世,袜业、饰品、拉链、针织内衣等20多个特色产业产销量占全国30%以上,“市场+制造”双引擎奠定了义乌难以动摇的竞争优势。

——创新市场建设与管理模式。1993年12月28日,义乌市委、市政府做出决策,成立国有独资企业控股的浙江中国小商品城集团股份有限公司(简称“商城集团”)。原先直接创办并管理市场的工商行政管理部门实行“管办分离”,只承担市场行政管理的公共职能。“政府掌舵、企业划桨”,作为市场建设与物业管理的经营主体,商城集团的运作更为企业化、市场化,对义乌第四代、第五代小商品市场的跨越式发展与大繁荣起到了极大作用。

——创新物流体系建设与管理模式。全球最大的小商品批发市场,需要便捷、有序、高效的大物流支撑。义乌地方政府对物流体系建设与管理模式的创新探索,贯穿了整个20世纪90年代。其主体构架是,由归口交通局的“运输市场管理委员会”代表政府行使管理权,由股份制改造后的市联托运开发总公司负责物流场站建设及场站物业管理,并代理“运输市场管理委员会”执行联托运线点经营权的发包及管理。进入21世纪,其创新探索的领域从联托运市场延展到了现代物流中心的建设与管理。

第四阶段:2002—2012年

这一阶段,是义乌政府行为与市场活力辩证关系探索的成熟期。其重要标志是习近平总书记在浙江工作期间,亲自提炼、概括和推广“义乌发展经验”,义乌经验从单一的如何建设市场、培育市场,提升扩展到了社会经济整体协调发展和社会治理现代化的更高层面。

2002年10月,习近平同志调任浙江工作。当年12月27日,他第一次到义乌调研时就充分肯定了义乌建设“国际性商贸城市”的新方向,并留下承诺:“今后会经常来义乌看看。”

在浙江工作4年多时间里,习近平同志先后10多次实地调研义乌。其间,他还专门为2003年中国义乌国际小商品博览会开幕致贺信;2004年10月,出席义博会开幕式并致辞,还参加了国际商贸城二期开业仪式,对义乌各方面的工作给予支持、鼓励和指导。

在浙江工作4年多时间里,习近平同志先后10多次实地调研义乌。其间,他还专门为2003年中国义乌国际小商品博览会开幕致贺信;2004年10月,出席义博会开幕式并致辞,还参加了国际商贸城二期开业仪式,对义乌各方面的工作给予支持、鼓励和指导。

基于长期关注和深入调研,2005年11月,习近平同志作出批示,要求成立调研组,好好总结推广“义乌发展经验”。

根据习近平同志指示,浙江省委、省政府派出由省委办公厅牵头的“义乌发展经验”调研组,对义乌改革开放以来的发展经验进行了为期数月全面深入地调研和总结,形成了《全面建设小康社会的成功典范——关于义乌发展经验的调查报告》(简称《关于义乌发展经验的调查报告》)。2006年4月30日,浙江省委、省政府联合下发《关于学习推广义乌发展经验的通知》并批转了这份调查报告,决定在全省范围内学习推广义乌市推进全面建设小康社会、走科学发展之路的经验。

根据习近平同志指示,浙江省委、省政府派出由省委办公厅牵头的“义乌发展经验”调研组,对义乌改革开放以来的发展经验进行了为期数月全面深入地调研和总结,形成了《全面建设小康社会的成功典范——关于义乌发展经验的调查报告》(简称《关于义乌发展经验的调查报告》)。2006年4月30日,浙江省委、省政府联合下发《关于学习推广义乌发展经验的通知》并批转了这份调查报告,决定在全省范围内学习推广义乌市推进全面建设小康社会、走科学发展之路的经验。

2006年6月8日,习近平同志再赴义乌调研,他此行的目的是希望把已在浙江掀起的学习“义乌发展经验”的热潮推向纵深。在义乌市城西街道横塘村村委会会议室举行的座谈会上,他首次全面阐述了他眼中的“义乌发展经验”。他认为,义乌的发展是“莫名其妙”的发展、“无中生有”的发展、“点石成金”的发展。

这12个字,成了对“义乌发展经验”最精辟和生动的总结。

这12个字,成了对“义乌发展经验”最精辟和生动的总结。

“义乌发展经验”调研组《关于义乌发展经验的调查报告》长达13000余字,从六个方面全面总结了义乌发展经验的丰富内涵:

一是坚持兴商建市,二是促进产业联动,三是注重城乡统筹,四是推进和谐发展,五是丰厚文化底蕴,六是力求党政有为。该调查报告分析认为,在培育全球最大的小商品市场的历程中,义乌地方党委总揽全局、把好发展方向,政府调控有度、搞好公共服务,这是义乌市场蓬勃发展的根本保证。义乌市委、市政府始终坚持有所作为、有所不为,决不为所欲为,不断提高驾驭市场经济的能力。可以说,义乌群众的创业创新,离不开党委、政府的尊重与保护;义乌市场的提升嬗变,离不开党委、政府的引导和调控;义乌发展的突飞猛进,离不开党委、政府的正确决策和有效服务。

围绕政府行为与市场活力的辩证关系,2006年6月8日,习近平同志到义乌调研座谈时强调指出,学习义乌发展经验,必须把发挥政府这只“有形的手”的作用与发挥市场这只“无形的手”的作用有机结合起来。

义乌市场的快速跨越式成长和壮大,逐渐凸显出了政府管理权限过小、治理能力不匹配的问题。同时,微观的义乌小商品市场与宏观的义乌经济社会大市场如何协调建设发展的矛盾也日益突出,“小马拉大车”的尴尬必须改变。对这些体制机制上的不适应,习近平同志在一次义乌调研时生动形象地打了个比方:小孩子成长太快,而衣服太小,得“给成长快的孩子换上一件大衣服”。

2006年11月,经习近平同志亲自推动,浙江省委、省政府下发《关于开展扩大义乌市经济社会管理权限改革试点工作的若干意见》,全省第四轮强县扩权改革正式启动。义乌被赋予除规划管理、重要资源配置、重大社会事务管理等经济社会管理事项外,与其他设区市同等的经济社会管理权限,131项设区市的经济社会管理权限分别以延伸机构、委托或交办等方式,下放给义乌市,包括文件发送、工作考核等各个方面,均实行“11+1”(浙江11个设区市+义乌市)模式。义乌政府由此被称为当时中国“权力最大”的县级政府,政府力量与市场发展的协调优化,为义乌舒展开了前所未有的全新机遇。

2006年11月,经习近平同志亲自推动,浙江省委、省政府下发《关于开展扩大义乌市经济社会管理权限改革试点工作的若干意见》,全省第四轮强县扩权改革正式启动。义乌被赋予除规划管理、重要资源配置、重大社会事务管理等经济社会管理事项外,与其他设区市同等的经济社会管理权限,131项设区市的经济社会管理权限分别以延伸机构、委托或交办等方式,下放给义乌市,包括文件发送、工作考核等各个方面,均实行“11+1”(浙江11个设区市+义乌市)模式。义乌政府由此被称为当时中国“权力最大”的县级政府,政府力量与市场发展的协调优化,为义乌舒展开了前所未有的全新机遇。

第五阶段:2012年至今

2012年至今,是义乌政府行为与市场活力辩证关系探索实践的新时期。在这一阶段,政府有为从自发到自觉,其理念与行动更加自如娴熟。政府行为的范畴和指引,也更多地向贸易国际化、数字化扩展。

党的十八大以来,习近平总书记对义乌亲切关怀,倾力指导引领。他曾多次在国内外重要场合推介义乌,肯定“义新欧”中欧班列为共建“一带一路”的早期收获。

2015年12月4日,在南非约翰内斯堡举办的中非领导人与工商界代表高层对话会暨第五届中非企业家大会闭幕式讲话中,他说:“在我曾经工作过的浙江省,有个小城叫义乌,号称世界‘小商品之都’。”

2015年12月4日,在南非约翰内斯堡举办的中非领导人与工商界代表高层对话会暨第五届中非企业家大会闭幕式讲话中,他说:“在我曾经工作过的浙江省,有个小城叫义乌,号称世界‘小商品之都’。”

2023年9月20日,习近平总书记在杭州亚运会开幕前夕再次来到义乌国际商贸城考察。他通过电子屏幕实时了解商贸城运营情况,并走进市场同经营户、小企业主代表亲切交流。他强调,义乌小商品闯出了大市场、做成了大产业,走到这一步很了不起。商贸城要再创新辉煌,为拓展国内国际市场、畅通国内国际双循环作出更大贡献。

2023年9月20日,习近平总书记在杭州亚运会开幕前夕再次来到义乌国际商贸城考察。他通过电子屏幕实时了解商贸城运营情况,并走进市场同经营户、小企业主代表亲切交流。他强调,义乌小商品闯出了大市场、做成了大产业,走到这一步很了不起。商贸城要再创新辉煌,为拓展国内国际市场、畅通国内国际双循环作出更大贡献。

创立40余年间,义乌市场历经了从区域性草根市场、“买全国、卖全国”的全国性市场到“买全球、卖全球”的国际大循环的两次飞跃。每一次的起跳飞跃,都与适时、有效的政府助推密切关联。

2012年1月,国务院办公厅印发《推进浙江省义乌市国际贸易综合改革试点重点工作分工方案》的通知。在上一年的3月4日,国务院正式批复了《浙江省义乌市国际贸易综合改革试点总体方案》,这是继上海浦东新区、天津滨海新区等综合配套改革试验区后第10个国家级综改试验区,也是唯一以“国际贸易综合改革”为内容的试验区。该方案包括建立“市场采购”新型贸易方式、支持跨境电子商务发展、建设国家级小商品国际贸易区及发展进口和转口贸易等18项内容。作为国际贸易综合改革试点的重要举措,2020年9月,国务院印发《中国(浙江)自由贸易试验区扩展区域方案》,明确将义乌综合保税区1.34平方公里、金义综合保税区1.26平方公里纳入自贸试验区扩展区域实施范围。2024年12月6日,国务院批准同意《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》。

事实上,义乌小商品市场的国际化早已起步。1995年4月,韩国客商金载一在义乌产权交易所的帮助下,获得小商品城一个工艺品展区的商位,成为入驻义乌市场的首位外商。此后,被商品价格低廉、品类极其丰富所吸引,西亚、东南亚、非洲等各国客商纷至沓来,或采购,或常驻义乌。2001年,中国正式加入世界贸易组织,义乌国际化进程加速。2002年3月,经国务院批准,已创办7年的义乌小商品博览会更名为义乌国际小商品博览会,升格为继广交会、华交会后的第三大国家级国际展会。2005年10月,义乌市公安局出入境管理局揭牌,义乌成为经公安部授权的全国首个可直接办理外国人签证和居留许可的县级城市。也就在2005年,义乌国际贸易额首次超过国内贸易额,标志着义乌市场从内贸为主到外贸为主的重大转型。

与义乌市场的国际化转型相伴而生的,是紧紧依托互联网电子商务的数字化转型。2012年底,“义乌购”正式上线,这是义乌自建的第一个大型电商平台,国际商贸城7万多经营户整体入网。2014年3月,国家发改委、财政部、商务部等八部委联合下文,同意包括义乌市在内的第二批30个城市创建国家电子商务示范城市,义乌成为唯一获批创建“国家电子商务示范城市”的县级市。数字化电子商务拥有国际化的天然属性,并成为市场交易国际化的巨大推手。2018年7月,中国(义乌)跨境电子商务综合试验区获批设立。次年,义乌的跨境电商企业即达1.2万家,外贸网商密度排名全国第二。

已升格为第三大国家级国际展会的义乌国际小商品博览会

立足于畅通国内国际大循环、积极参与“一带一路”建设的定位,决定了义乌市场必须跳出义乌狭小的局部,从国家高度予以政府权力及政府行为的赋能。2012年前后,以得到国家层面支持的国际贸易综合改革试点为关键抓手,具备了更强资源整合力的义乌地方政府将政府行为的重点,开始转向与全球跨境贸易相配套的包括信息流、物流、支付流等市场交易场景在内的贸易履约生态圈的政策供给与平台节点建设。义乌市场就此站上了新时代腾飞的新起点。