第一节

两大经济类型

以劳动对象、劳动产品、操作方式等因素分类,中华先民的物质财富创造活动可分为农耕和游牧两大类型。这种区别产生的根本原因,在于中国疆域独特的地理位置及其气候特征。

东亚大陆濒临浩瀚的太平洋。由于海陆热力性质不同,季风现象十分明显。对东亚大陆水汽供应起决定性作用的,是来自太平洋的东南季风。每到夏季,因大陆气温高于海洋,低层气压相应地较低,风由海洋吹向大陆,形成湿热的东南季风。这造成东亚大陆降水量分布的基本趋势——从东南沿海向西北内陆渐次递减。广东、福建、台湾等地区年降水量高达2 000毫米以上,而新疆吐鲁番盆地西侧的托克逊年降水量不足10毫米。400毫米等降水量线从大兴安岭西坡,沿西辽河上游、燕山山脉,斜穿黄河河套,经黄河、长江上游,直抵雅鲁藏布江河谷。以这条等降水量线为界,其东南为受太平洋季风影响的湿润地区,其西北为少受甚至不受此影响的干旱地区。这条400毫米等降水量线,成为东亚农耕与游牧区的大致分界线。

农事耕作是利用植物的自然再生产规律获得物质资料的生产门类。植物的新陈代谢要求特定的日照、温度和水分,因此受到气候条件的严重制约,在生产力水平低下的古代,尤其如此。中国文化的主要发源地黄河、长江流域,气温适中,雨量充沛,“草木榛榛,鹿豕狉狉”,适合农耕产业的发展。

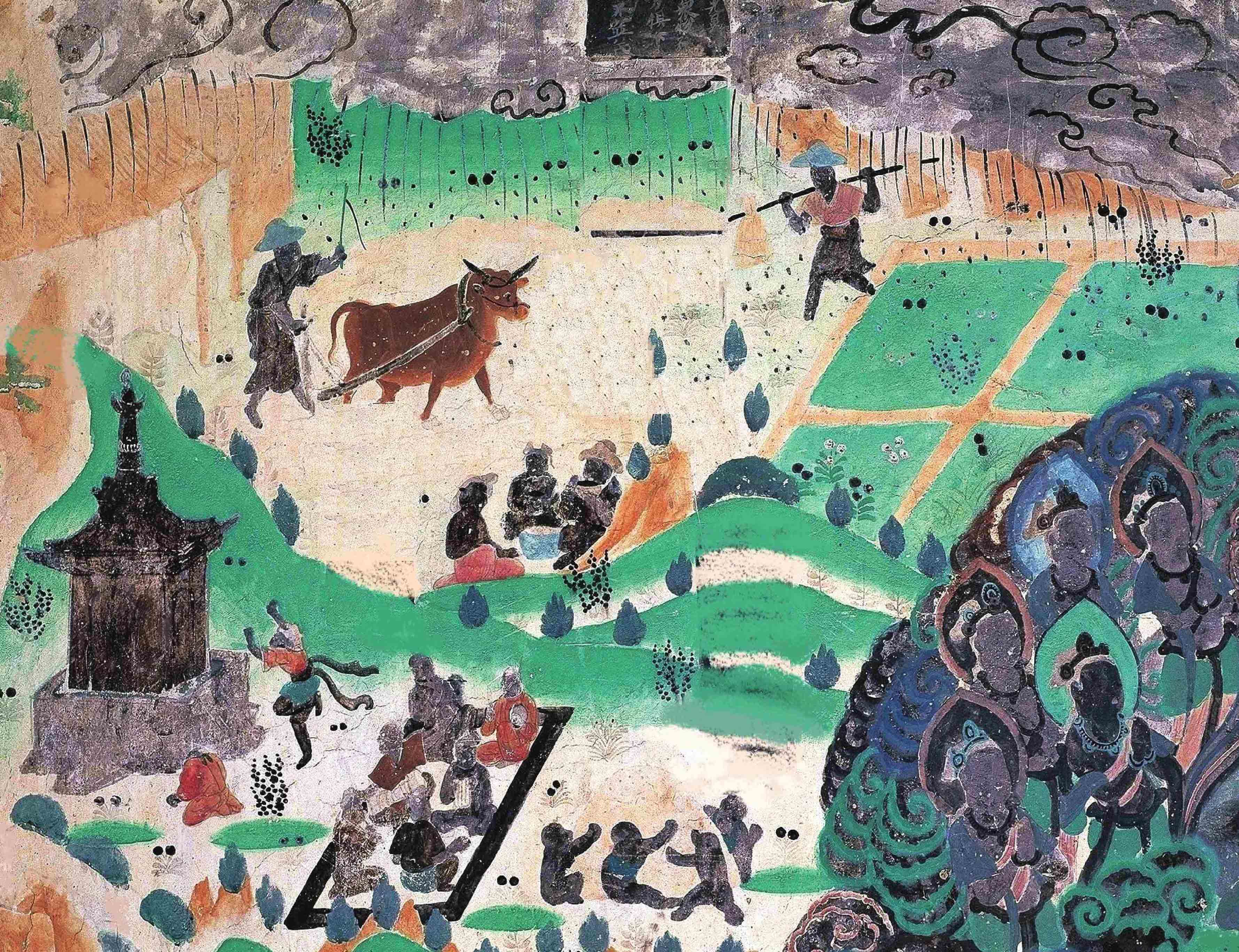

这条400毫米等降水量线,成为东亚农耕与游牧区的大致分界线。农事耕作是利用植物的自然再生产规律获得物质资料的生产门类。图为莫高窟第二十三窟北壁《雨中耕作图》。

华夏先民从一万年前就逐渐超越狩猎和采集经济阶段,进入农耕时代。

在长期的采集活动中,人们发现植物生长的周期性规律,开始人工种植某些可供食用的野生植物,这便是农业的起源。中国上古神话中对此有一些美妙的传说:“神农之时,天雨粟,神农遂耕而种之。作陶,冶斤斧,为耒、耜、锄、耨,以垦草莽,然后五谷兴助,百果藏实。”

“天雨粟”,正曲折地反映了原始农业对于自然条件(天)的极度依赖。“弃(即后稷)为儿时,屹如巨人之志。其游戏,好种树麻、菽,麻、菽美。及为成人,遂好耕农,相地之宜,宜谷者稼穑焉,民皆法则之。”

“天雨粟”,正曲折地反映了原始农业对于自然条件(天)的极度依赖。“弃(即后稷)为儿时,屹如巨人之志。其游戏,好种树麻、菽,麻、菽美。及为成人,遂好耕农,相地之宜,宜谷者稼穑焉,民皆法则之。”

农耕初为孩童的儿戏之作,后来才成为专门的产业,也暗示有目的地大规模种植谷物、瓜果,经历了一个从不自觉到自觉的发展过程。

农耕初为孩童的儿戏之作,后来才成为专门的产业,也暗示有目的地大规模种植谷物、瓜果,经历了一个从不自觉到自觉的发展过程。

科学研究表明,中国农业起源于第四纪冰后期。

约在一万三四千年以前,中华先民顺应气候转暖的自然变化,开始农事耕作实验。一万年前左右,农业生产方式便已确立且不再逆转。中原华夏族、黄河下游少昊族、长江中游三苗族、长江下游越族,以及辽河流域肃慎族、西北西南古羌族,先后开始农耕实践。丰富的考古发掘资料,印证了这一结论。距今约六千年的仰韶文化遗址(首次发现于河南渑池仰韶),发掘出可见谷壳压痕的土器,在距今约六千年的河姆渡文化遗址(首次发现于浙江余姚河姆渡),发现了大量的稻谷遗迹。在距今约四千年的龙山文化遗址(首次发现于山东章丘龙山),石锄、石镰、蚌镰等农具和各种谷物多有出土。

中原地区的殷人、周人于三千年前进入有文字可考的青铜时代,其农具铜、石并用,种植业达到新的水平。殷墟甲骨文中出现黍、稷、麦、稻等多种农作物名称的字样,并有农事活动的丰富记载。春秋战国时代,谷物生产、蚕桑业及小家畜饲养成为人们衣食的主要来源,渔猎、采集经济已少为人所道及。随着“实胜耒耜之利”的牛耕技术在中原地区出现,铁制农具也渐次采用,其重要性正如《盐铁论》中所言:“铁器者,农夫之死生也。”

耕作方式也有进步,荀子说:“今是土之生五谷也,人善治之,则亩数盆,一岁而再获之。”

耕作方式也有进步,荀子说:“今是土之生五谷也,人善治之,则亩数盆,一岁而再获之。”

这是世界上较早关于一年多熟制的记载。战国时辅佐魏文侯的李悝倡导“尽地力之教”,为列国所仿效。发展农业生产,成为各国富国强兵的基础。

这是世界上较早关于一年多熟制的记载。战国时辅佐魏文侯的李悝倡导“尽地力之教”,为列国所仿效。发展农业生产,成为各国富国强兵的基础。

秦、汉以后,“大一统”的中央政权更把“上农除末,黔首是富”

定为基本国策。列朝帝王都耕籍田、祀社稷、祈雨水、下劝农令,以“帝亲耕,后亲蚕”之类的仪式和奖励农事的政令鼓励百姓勤于农桑之业。农耕区的范围,也随着生产工具和耕作技术的改善,以及朝廷移民拓边屯田政策的推行而不断扩展。

定为基本国策。列朝帝王都耕籍田、祀社稷、祈雨水、下劝农令,以“帝亲耕,后亲蚕”之类的仪式和奖励农事的政令鼓励百姓勤于农桑之业。农耕区的范围,也随着生产工具和耕作技术的改善,以及朝廷移民拓边屯田政策的推行而不断扩展。

此后千余年间,东亚大陆400毫米等降水量线东南的广大地区,先后辟为农耕经济区。栖息于这一区域的华夏—汉族,以种植业为物质生活资料的主要来源,同时也发展家畜、家禽的圈养及家庭手工业,构成一种自给自足的复合型经济。

以土地所有制为划分尺度,中国古代农耕生产方式的形态演变经历了三个阶段:殷商和西周的土地国有、公社所有阶段,或称“三代井田”阶段;东周井田瓦解至唐中叶均田制瓦解阶段,土地私有制确立,但专制国家对土地私有权保留种种干预;唐中叶均田制瓦解直至清末,土地私有进一步深入,专制国家对土地私有权干预减弱。与这一大趋势相对应,农耕业的具体操作方式,也由集体生产向个体生产过渡。西周时期“千耦其耘”“十千维耦”的大规模集体耕作制,到春秋时代变为“二十五家为一社”的小规模集体耕作制;到战国则演为“百亩之田,匹夫耕之,八口之家,足以无饥矣”

的家庭耕作制;降及秦汉以后,则以“一夫挟五口,治田百亩”

的家庭耕作制;降及秦汉以后,则以“一夫挟五口,治田百亩”

的小家庭耕作制为主。一个家庭之内,“男子力耕”“女子纺绩”,这种男耕女织、以织助耕的封闭自足机制日趋完善的农户,成为构筑中国古代社会肌体的可分蘖再生的细胞。

的小家庭耕作制为主。一个家庭之内,“男子力耕”“女子纺绩”,这种男耕女织、以织助耕的封闭自足机制日趋完善的农户,成为构筑中国古代社会肌体的可分蘖再生的细胞。

关于这种耕织结合、自给自足的经济模式,中华典籍中不乏生动的描绘。东汉经学家何休在《春秋公羊解诂》中这样写道:

一夫一妇受田百亩,以养父母妻子,五口为一家。……种谷不得种一谷,以备灾害。田中不得有树,以妨五谷。环庐舍,种桑荻、杂菜,畜五母鸡、两母豕,瓜果种疆畔,女上蚕织,老者得衣帛焉、得食肉焉,死者得葬焉。

南北朝时期北齐文学家颜之推在其《颜氏家训》中告诫子孙:

生民之本,要当稼穑而食,桑麻以衣。蔬果之畜,园场之所产;鸡豚之善,埘圈之所生。爰及栋宇器械,樵苏脂烛,莫非种植之物也。至能守其业者,闭门而为生之具以足,但家无盐井耳。

一家一户可以自我供应衣、食、住、用所需的各种物资,“闭门而为生之具以足”,唯有食盐需外购。南宋诗人范成大在《四时田园杂兴》(其三十一)中吟诵道:

昼出耕田夜绩麻,

村庄儿女各当家。

童孙未解供耕织,

也傍桑阴学种瓜。

农家儿女昼耕夜织,辛勤劳作,在其熏染之下,连顽皮的孩童也在桑树荫下做农活演习了。一首久远的古谣,十分简洁地概括出典型的、自给自足农耕型生活方式的特征:

日出而作,日入而息。

凿井而饮,耕田而食。

帝力于我何有哉?

这首古谣的前半段如实地反映了农民世世代代固着于土地之上,周而复始从事简单再生产的情形。而最后一句“帝力于我何有哉”,却不过是“桃花源式”的想象与期望。在实际生活中,个体自耕农逃避不了帝王的控制和掠夺,他们是国家赋役的主要承担者,穷年累月、世世代代,向朝廷提供粟米之征、力役之征、布缕之征,并因此而成为社会上层建筑的基础、文化生长发育的根底。《管子》中说,“力田”者乃社会中坚,这完全符合中国古代的历史实际。无论从哪方面看,中国文化都与经济生活中占主导地位的农业、人口中居绝大多数的农民,有着难分难解的关系。

与400毫米等降水量线东南广大区域内悠久的农耕经济形成鲜明对照,在这条自然分界线西北更为广阔的区域内,虽然也有少量由内陆河与地下水灌溉的绿洲农业,但数千年间占压倒优势的一直是游牧经济。传诵千古的《敕勒歌》所唱“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”,便是对这一区域自然景观与经济类型的生动描绘。

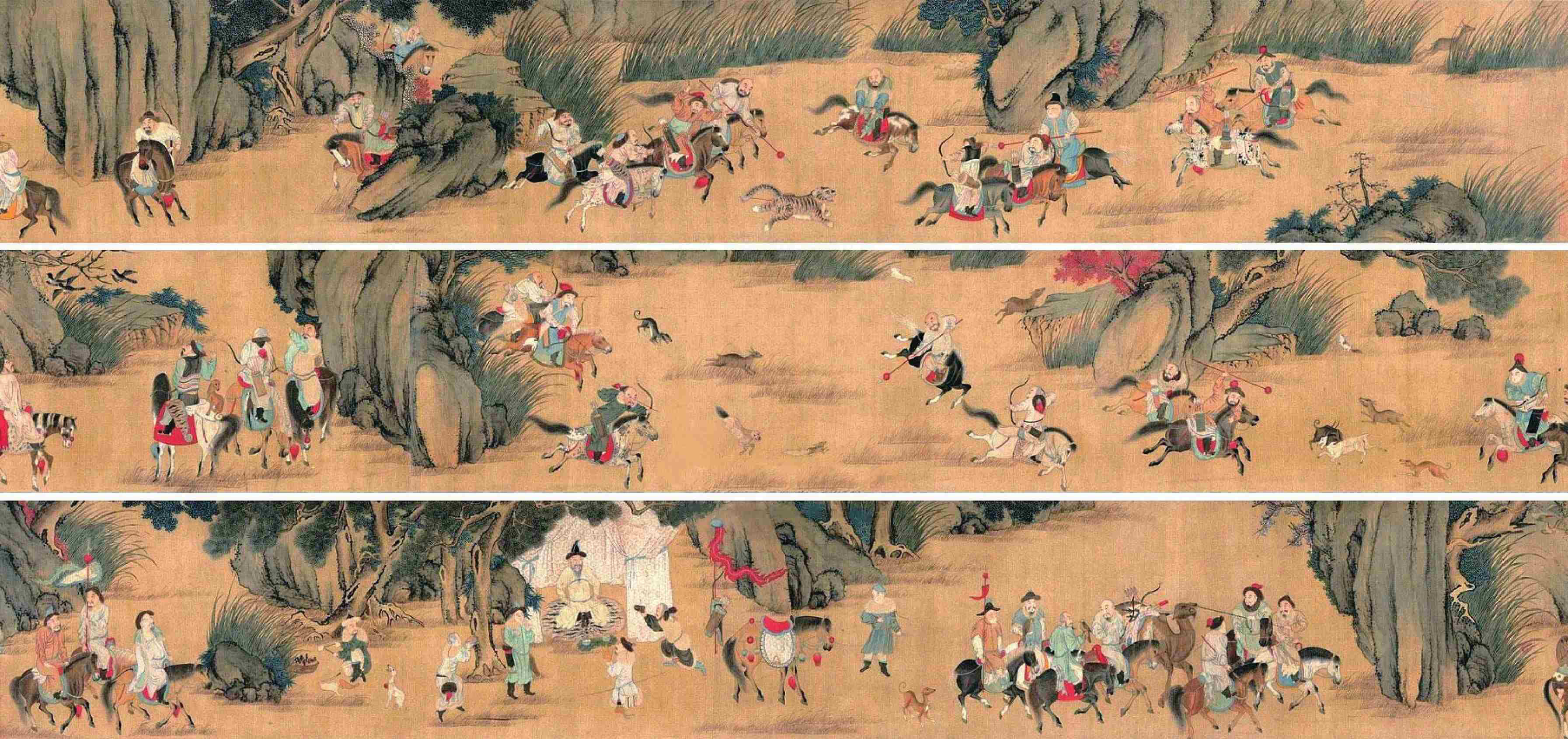

与400毫米等降水量线东南广大区域内悠久的农耕经济形成鲜明对照,在这条自然分界线西北更为广阔的区域内,数千年间占压倒优势的一直是游牧经济。图为元代赵孟頫(款)《狩猎图》。13世纪初叶,长春真人丘处机应成吉思汗之邀前往中亚,他记录塞外所见所闻:“地无木植唯荒草,天产丘陵没大山,五谷不成资乳酪,皮裘毡帐亦开颜。”作为来自农耕区的观察者,丘处机发问道:“如何造物开天地,到此令人放马牛?”

其实,在丘处机来到这里之前数千年,“造物”提供的这一干燥而开阔的原野上,便有以“放马牛”为生的诸多游牧部族栖息。

从先秦到两汉,戎、羌、匈奴出没于黄河河套以西的广大山地与荒原间,史籍关于匈奴的生活方式有详细记述:

匈奴,其先祖夏后氏之苗裔也。……逐水草迁徙,毋城郭常处耕田之业,然亦各有分地。毋文书,以言语为约束。儿能骑羊,引弓射鸟鼠;少长则射狐兔,用为食。士力能毋弓,尽为甲骑。其俗,宽则随畜,因射猎禽兽为生业,急则人习战攻以侵伐,其天性也。……利则进,不利则退,不羞遁走。苟利所在,不知礼义。

这段文字相当全面地概述了游牧民族的特征:第一,无城廓、耕地,迁徙无定,以游牧为生;第二,尚处在文明社会门槛之外,无文字,不知礼仪;第三,全民善骑射,民风勇猛剽悍;第四,畜牧、狩猎和从事掠夺战争,是其生活方式彼此转化、互为补充的两个方面。

秦、汉以后,唐代的突厥、回纥,宋代的契丹、党项,以及后起的蒙古,活动于西北地区,生活方式与匈奴近似。至于东北地区的扶余、靺鞨、女真,以及由女真演化而成的满洲,则是半农半牧或半农半猎的骑马民族,也具有游牧人的习性,惯于迁徙,孔武强悍。宋代诗人柳开的《塞上》这样生动描绘游牧民族的尚武英姿:

鸣骹直上一千尺,

天静无风声更干。

碧眼胡儿三百骑,

尽提金勒向云看。

在晴朗无风的塞上草原,云中一声响箭,三百生着碧眼的骑手勒马回首,仰望万里长空。游牧骑士的矫健之态,跃然纸上。

一般而言,当牧区水草丰茂之时,游牧人是满足于自己的草原生活的。当然,农耕区的富庶对他们不无吸引力,以畜产品同农耕人交换粮食、茶叶和布帛、铁器,自古在游牧—农耕分界线如长城各关口频繁进行,这种物资交换形式后来被称作“茶马互市”。然而,在草枯水乏之际,饥饿使游牧人躁动起来,他们竞相南下劫掠,来如飙风,去若收电。如果游牧人已经建立起比较严密的社会—军事组织,产生了具有权威的领袖,便把短暂的劫掠发展为大规模、长时期的征服战争,甚至“以弓马之利取天下”,入主中原,建立王朝。13世纪蒙古人建立的元朝和17世纪满洲人建立的清朝,便是成功的典范。