第二节

对垒与冲突

不同的生产、生活方式,不同的文明发展水平,必然导致生息于400毫米等降水量线两边的农耕民族与游牧民族之间发生利害冲突。而当游牧民族因为自然气候的周期性变冷而不得不向南拓展自己的生存空间时,农耕民族与游牧民族的利益冲突便演衍为惨烈的战争。

一般说来,游牧民族相对于农耕民族,经济文化发展水平处于较原始阶段,然而他们善于骑射、勇猛剽悍、武功高强,先进的中原农耕人往往难以与之争锋。因此以农耕民族为主体建立起来的诸中原王朝,虽然国力强弱有别,但就总体而言,在军事上抗御游牧民族都是相当吃力的。这与农耕和游牧这两种不同的经济类型、社会结构、生活习惯的诸多差异有关。

游牧民族的军事组织和生产组织是合二为一的统一整体,游牧与狩猎活动既是生产实践,又是军事演习。普通的游牧人与骑兵之间只有一纸之隔:一个游牧部落只需稍加编组,立即可以成为装备齐整的武装力量。而长期的不安定生活和艰苦自然条件的磨炼之下形成的强健体魄和剽悍性格,更使这种武装具备所向披靡的巨大威力。

农耕民族则不然。为了发展农业生产,他们趋向兵农分工。从春秋后期开始,各国均将兵农分工作为变法图强的重大决策。战国时李悝在魏、吴起在楚、商鞅在秦,相继使兵农专职,脱离生产的职业军人出现。“齐桓、晋文始为召募、科民之法,而是时,秦有陷阵,楚有组甲被练,越有习流君子之军。迨至战国,盖尚骑射,而(齐之)技击、(魏之)武卒、(秦之)锐士、(赵之)胡服、百金之习行于中国,后世诈力之兵用矣。”

汉代晁错倡导“移民实边”,于边境地区实行兵农合一的屯垦制;三国时曹魏实行屯田养兵制;明初实行卫所屯田制。这都有兵农合一倾向。但屯田时日一久,即产生兵不习战的后果;同时,军官变成实际上占有屯田和屯卒的农奴主,这种所有制关系较之当时早已普及全国的自耕农与地主土地所有制远为落后,故而不可能行之久远,收到明显成效。因此,秦、汉以后,历代中原王朝均实行兵农相分,依“秀者必士,朴者必农,僄而悍者必兵”的原则,按人的才性差异实行士、农、兵的分工,以募兵的方式来抵御“全族皆兵”的游牧民族。这就迫使朝廷与民众投入大量的财力、物力,巨额的军费开支与有限的农业生产积累形成巨大矛盾,以致“赋税既竭,犹不足以奉战士”

汉代晁错倡导“移民实边”,于边境地区实行兵农合一的屯垦制;三国时曹魏实行屯田养兵制;明初实行卫所屯田制。这都有兵农合一倾向。但屯田时日一久,即产生兵不习战的后果;同时,军官变成实际上占有屯田和屯卒的农奴主,这种所有制关系较之当时早已普及全国的自耕农与地主土地所有制远为落后,故而不可能行之久远,收到明显成效。因此,秦、汉以后,历代中原王朝均实行兵农相分,依“秀者必士,朴者必农,僄而悍者必兵”的原则,按人的才性差异实行士、农、兵的分工,以募兵的方式来抵御“全族皆兵”的游牧民族。这就迫使朝廷与民众投入大量的财力、物力,巨额的军费开支与有限的农业生产积累形成巨大矛盾,以致“赋税既竭,犹不足以奉战士”

。

。

此外,农耕人由定居生活养育出来的饮食起居习惯,也无法与“风雨罢劳,饥渴不困”

的游牧人一较短长。从躬耕田园的农夫到驰骋疆场的战士,其间需要从生活方式到内在心态的艰苦调整。“匈奴未灭,何以家为”固然是农耕男儿的壮烈情怀,但它是以牺牲农耕人“安家立业”“妻子同堂”的生活常规为代价,故只能是少数英豪的杰出行为。

的游牧人一较短长。从躬耕田园的农夫到驰骋疆场的战士,其间需要从生活方式到内在心态的艰苦调整。“匈奴未灭,何以家为”固然是农耕男儿的壮烈情怀,但它是以牺牲农耕人“安家立业”“妻子同堂”的生活常规为代价,故只能是少数英豪的杰出行为。

以上诸种因素的综合,决定了农耕民族与游牧民族之间连续不断、时起时伏的冲突的基本态势:经济、文化先进的农耕人处于防守地位,而相对落后的游牧人却掌握着军事的主动权。

为抵御北方游牧民族的南袭,中原地区的华夏—汉族做过种种努力。当他们相对衰弱时,便退守农耕区边界线;相对强大时,则西出邀击,或远征漠北。然而,游牧人朝发夕至,来去无定,农耕区却固定难移,加以“骑兵驰突”“步人不能抗”

。为了确立一种退可守、进可攻的军事凭借,中原农耕人在长达两千多年的时间内,历尽艰辛,耗费巨大的财力、物力、人力,修筑万里长城,创造出世界文明史的空前奇迹。其最初的动机,正如汉人桑弘羊所指:

。为了确立一种退可守、进可攻的军事凭借,中原农耕人在长达两千多年的时间内,历尽艰辛,耗费巨大的财力、物力、人力,修筑万里长城,创造出世界文明史的空前奇迹。其最初的动机,正如汉人桑弘羊所指:

匈奴背叛不臣,数为寇暴于边鄙。备之则劳中国之士,不备则侵盗不止。先帝哀边人之久患,苦为虏所系获也,故修障塞。饬烽燧,屯戍以备之。

长城始建于春秋战国时期。其时列国出于防务目的,纷纷修筑长城,以防范对象区分,有“互防”与“防胡”两种。前者如齐修长城以“备楚”,燕修长城以“防齐”,赵修长城以“防魏”,魏修长城以“防秦”,等等。后者较著名的有秦昭王所筑陇西、北地、上郡长城,赵武灵王所筑云中、雁门、代郡长城,燕昭王所筑上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东长城。

始皇帝二十六年(前221),秦统一中国。列国“互防”长城不仅失去本来意义,而且成为统一的障碍,因此即被拆除。另一方面,“拒胡”长城的重要性更为突出。因此,秦始皇在发起北逐匈奴战争的同时,又“筑长城,因地形,用制险塞,起临洮,至辽东,延袤万余里”

。

。

秦长城是在燕北长城、赵北长城、秦北长城的基础上修复、连贯而成,西起今甘肃岷县,中经黄河河套以北的阴山山脉,东止于今朝鲜平壤西北部清川江入海处,全长一万五千华里。秦长城将华夏农耕区围护起来,“却匈奴七百余里”,使胡人“不敢南下而牧马”。

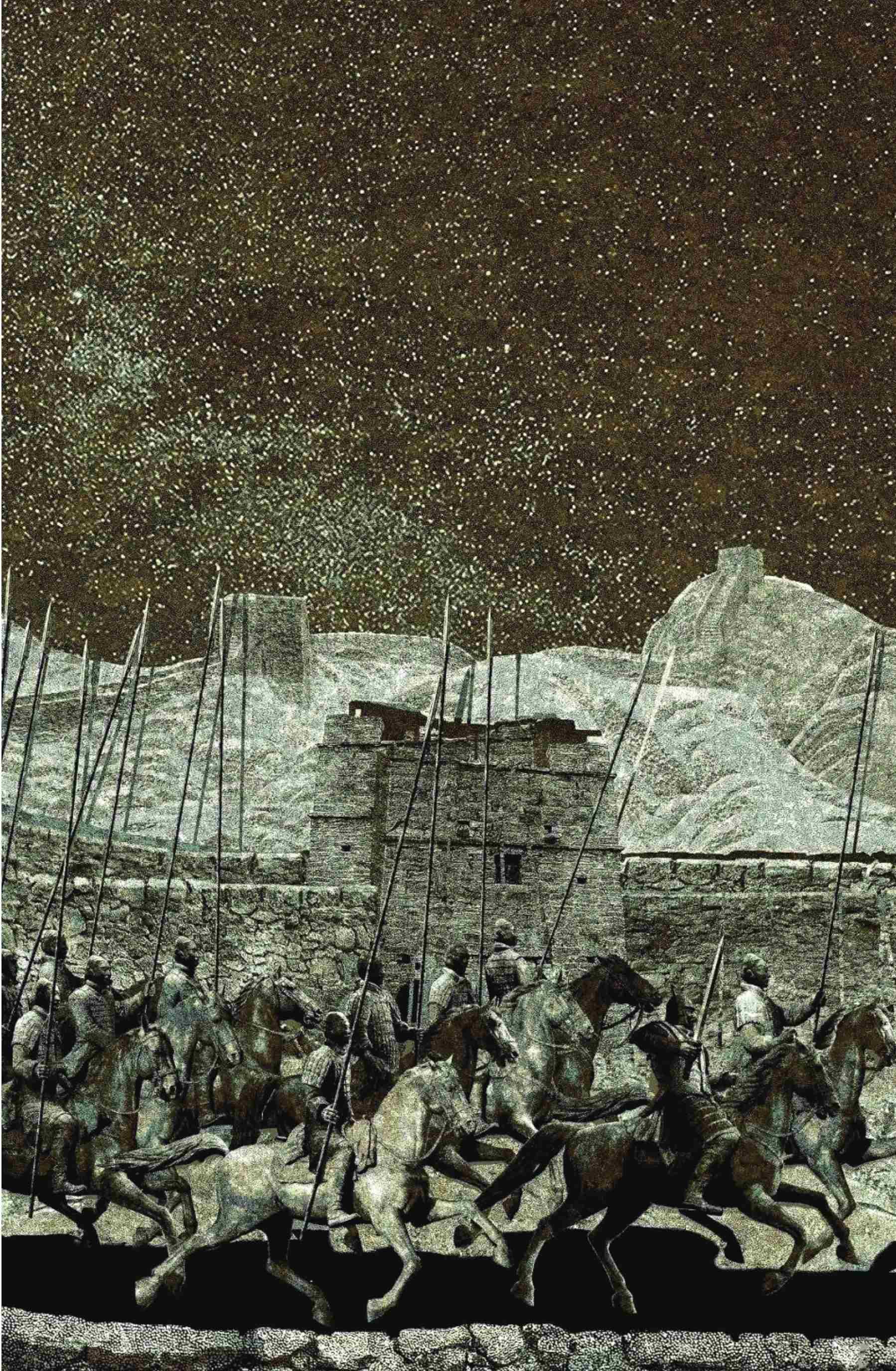

秦长城将华夏农耕区围护起来,“却匈奴七百余里”,使胡人“不敢南下而牧马”。图为当代卢雨《蒙恬屯边》(局部)。

秦以后,西汉、东汉、北魏、北齐、北周、隋、辽、宋、金、元、明各代,都修筑过、增建过长城。其中汉长城东起辽东,经河套,屏障河西走廊,直达新疆罗布泊以西,全长超过两万华里。

现今在北疆崇山峻岭之间看到的,是明长城遗迹。明代因蒙古和女真(后更名满洲)在北方形成的强大军事压力,历朝均有筑长城之举。明长城东起鸭绿江口,经辽东,沿燕山山脉巍然耸立,屏护北京,然后斜穿黄河河套,直抵甘肃嘉峪关,全长一万七千七百多华里。

秦长城和汉长城,都是在黄河河套以北、以西,凭阴山、贺兰山之险与黄河天堑而筑。但明长城却向东南后缩数百千米,沿山西大同、榆林一线逶迤西去。这是自然和人文双重因素造成的变迁。就自然条件而言,在距今五千年至一千年间,黄河流域的气候由温暖湿润转向寒冷干燥。据考古发掘,五千年前渭水流域多有水獐、竹鼠等亚热带动物,三千年前的西周丰京、镐京(今西安附近)多有梅、竹等温暖地带的植物,但是到了10世纪的北宋,关中已经无竹。这表明,随着时间的推移,农耕区与游牧区的分界线呈向东南方向后退的趋势。如黄河河套以内的鄂尔多斯地区,秦、汉时多属农耕区,唐、宋以后变为荒漠草原,成为游牧区。正因为如此,秦、汉时鄂尔多斯被包围在长城以内,到了明代,却被摒弃于长城以外了。就人文条件而言,长城的南移正表明北方游牧民族对中原农耕民族的攻势愈益严峻,阴山、贺兰山等天险,中原王朝已无力防守,而拱手交与游牧人。农耕人在失去天然屏障的情况下,越来越依赖“峻垣深壕,烽堠相接”

的长城来捍卫自身的安全。秦、汉长城均系板筑土墙,明长城则由砖石砌造,由石灰与糯米浆黏接,坚固度大增。一个颇令人玩味的现象是,明长城的路线走向,几乎与400毫米等降水量线相重合。这恰恰说明,长城是湿润区与干燥区的边界,也即农耕区与游牧区的边界。它是农耕人护卫发达的农业经济、先进的中原文化的防线。

的长城来捍卫自身的安全。秦、汉长城均系板筑土墙,明长城则由砖石砌造,由石灰与糯米浆黏接,坚固度大增。一个颇令人玩味的现象是,明长城的路线走向,几乎与400毫米等降水量线相重合。这恰恰说明,长城是湿润区与干燥区的边界,也即农耕区与游牧区的边界。它是农耕人护卫发达的农业经济、先进的中原文化的防线。

在这一意义上,与其说长城是中国古代若干王朝的北部边界,毋宁说是中国疆域内农耕与游牧两大文明形态的分界线;它的历史作用不仅限于维系中原王朝的统治秩序,而更在于护卫先进的农耕文明,使其不致在游牧人频繁而惨烈的袭击中归于毁灭。因而无论从中华文明史还是从世界文明史来看,长城的作用都是进步的、正义的。正因为如此,孙中山才在《建国方略》中指出:“长城之有功于后世,实与大禹治水等。”