第四节

中国农业文明的特征

人们通常把以自给自足的农耕经济为主体的文明形态称作“农业文明”,以区别于产业革命之后的“工业文明”。这里所谓的“农业文明”,并非说构成这种文明的成分中没有工业和其他产业,而是指整个文明基础的主导面和支配力量是在自然经济轨道上运行的农耕业。马克思对此有精辟论述:

像在古代社会和封建社会,耕作居于支配地位,那里连工业、工业的组织以及与工业相应的所有制形式都多少带着土地所有制的性质;或者像在古代罗马人中那样工业完全依附于耕作;或者像中世纪那样工业在城市中和在城市的各种关系上模仿着乡村的组织。

中国文化的主体,无论是作为精英文化的诸子百家学说、文人雅士的笔墨生涯,还是作为大众文化的民间信仰和风俗,大多可以归结到这种“耕作居于支配”、社会分工不发达、生产过程周而复始地处于相对停滞状况的农业文明的范畴之内。中国传统文化的一系列形而上性质的基本性格,都深深植根于这样一种形而下的经济生活的事实之中。

一 重农习尚与务实品格

在以农业为生存根基的中国,农事耕作的节奏早已与社会生活的节奏相重合。华夏—汉族的传统节日,包括最隆重的春节,都是由农事节气演化而成,而不像许多其他民族那样,节日多源于宗教。在这样的文化氛围内,重农习尚的根深蒂固、传播久远便是顺理成章的事情。中国人很早就认识到农耕是财富的来源,上古经典《周易》有言:“《象》曰:不耕获,未富也。”

中国“礼”文化的创导者周公旦说:“呜呼!君子所,其无逸。先知稼穑之艰难,乃逸,则知小人之依。”

中国“礼”文化的创导者周公旦说:“呜呼!君子所,其无逸。先知稼穑之艰难,乃逸,则知小人之依。”

认为统治者要求得到社会安定,首先必须懂得农耕的重要,体谅农人的艰辛。成书于战国末年的《吕氏春秋》阐明发展农业是成就霸业的基础:“霸王有不先耕而成霸王者,古今无有。此贤者不肖之所以殊也。”

认为统治者要求得到社会安定,首先必须懂得农耕的重要,体谅农人的艰辛。成书于战国末年的《吕氏春秋》阐明发展农业是成就霸业的基础:“霸王有不先耕而成霸王者,古今无有。此贤者不肖之所以殊也。”

这一思想被中国历代帝王普遍接受。秦始皇统一中国,巡游各地,以刻石方式表明自己的治国方略,琅琊刻石称“上农除末,黔首是富”,认为崇尚农业(“上农”)、限制工、商(“除末”)是富民的根本。在碣石刻辞中,他号召“男乐其畴,女修其业”。

汉承秦制,重农精神愈见光大。文帝刘恒、昭帝刘弗陵先后昭示天下:“农,天下之大本也,民所恃以生也。”

“天下以农桑为本。”

“天下以农桑为本。”

大约成书于西汉初年的《管子》,明示务本以安邦的道理:

大约成书于西汉初年的《管子》,明示务本以安邦的道理:

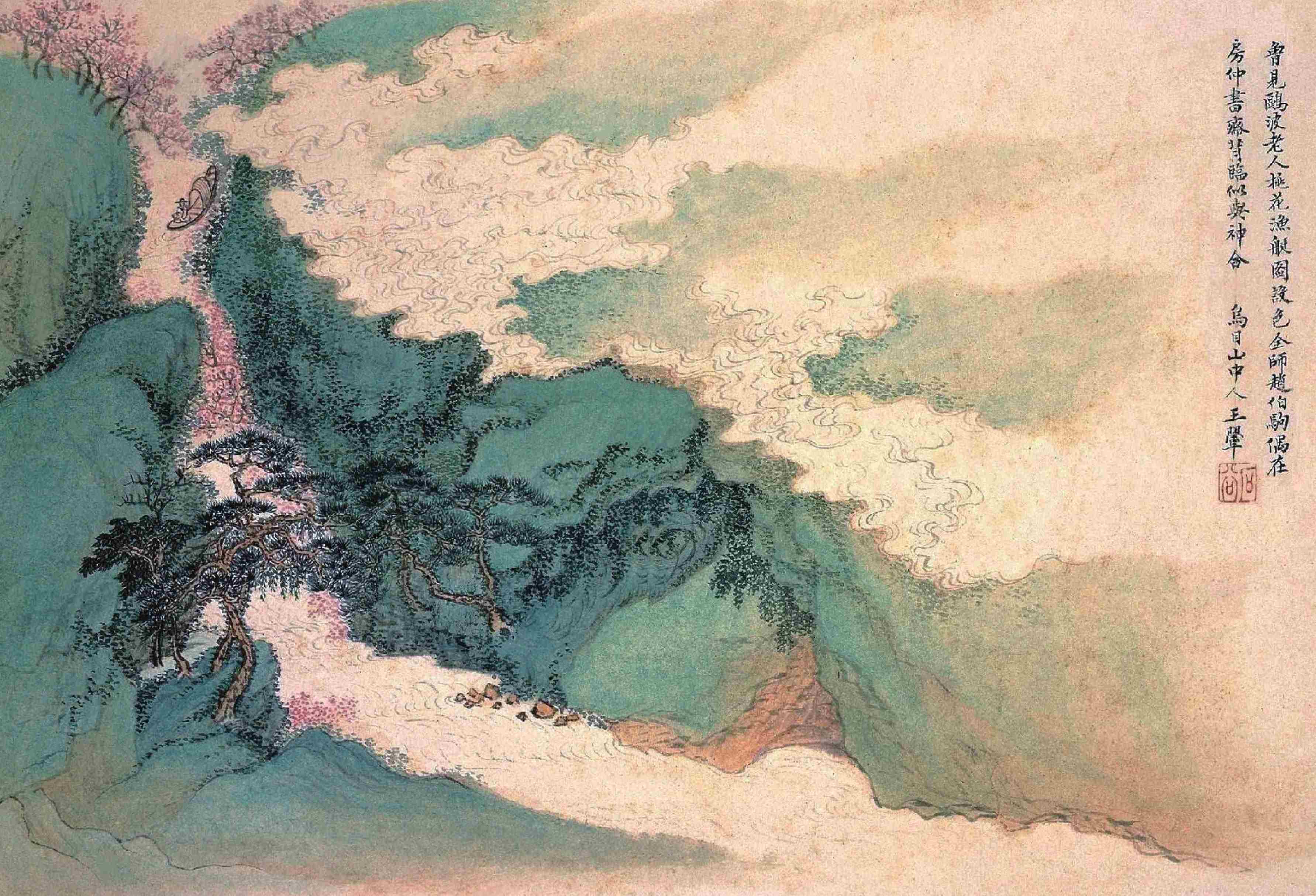

在以农业为生存根基的中国,农事耕作的节奏早已与社会生活的节奏相重合。图万为古清斯代文陈枚《耕织图》。

民事农则田垦,田垦则粟多,粟多则国富。国富者兵强,兵强者战胜,战胜者地广。

“重农”不仅是统治者的政策需要,它同时也积淀为一般民众的普通心理。对农耕生活的追怀和思乡之情,是中国古典文学的无尽主题。宋初诗人王禹偁的《村行》写道:

马穿山径菊初黄,

信马悠悠野兴长。

万壑有声含晚籁,

数峰无语立斜阳。

棠梨叶落胭脂色,

荞麦花开白雪香。

何事吟余忽惆怅?

村桥原树似吾乡。

“世为农家”的诗人巧妙地写出自己从“野趣”到“思乡”的心理转化。一片白雪般的荞麦花、原野中的树、村边的桥,都激起诗人无可遏止的乡情。这是只有对农村生活怀有刻骨铭心的钟爱之情的人,才能产生的思绪。

一分耕耘一分收获的农耕生活,还导致了中华民族群体心理的务实品格。人们在农事劳作中领悟到一条朴实的真理:利无幸至,力不虚掷。说空话无益于事,实心做必有所获。这种农人的务实之风也感染了文化专门家,“大人不华,君子务实”

,是中国先哲们一向倡导的精神。“国民常性,所察在政事日用,所务在工商耕稼,志尽于有生,语绝于无验。”章太炎在《驳建立孔教议》中的这一归纳,清晰突显了以农民为主体的中国人“重实际而黜玄想”的务实品格。正是这种品格使中国人发展了实用—经验理性,而不太注重纯科学性的玄思。所以,亚里士多德式的不以实用为目的,而由探求自然奥秘的好奇心所驱使的文化人,较少在中国产生。

,是中国先哲们一向倡导的精神。“国民常性,所察在政事日用,所务在工商耕稼,志尽于有生,语绝于无验。”章太炎在《驳建立孔教议》中的这一归纳,清晰突显了以农民为主体的中国人“重实际而黜玄想”的务实品格。正是这种品格使中国人发展了实用—经验理性,而不太注重纯科学性的玄思。所以,亚里士多德式的不以实用为目的,而由探求自然奥秘的好奇心所驱使的文化人,较少在中国产生。

中国人“重实际而黜玄想”的务实品格的一个突出表现,是他们对宗教问题的态度。自周秦以后的两千余年间,虽有种种土生的或外来的宗教流传,但中华民族从未陷入全民性的宗教迷狂。世俗的、入世的思想始终压倒神异的、出世的思想。就全体而言,中国人的“终极关怀”,即对生命终极意义的追求,从未导向去彼岸世界寻求解脱,而是在此岸世界学做圣贤,力求人生“三不朽”——立德、立功、立言。这正是中国传统文化的主潮——儒学不是宗教的根本原因。

二 恒久意识与“中庸之道”

农耕社会的人们满足于维持简单再生产,缺乏扩大社会再生产的动力,因而社会运行缓慢迟滞,大体呈相对静态。在这样的生活环境中,极易滋生恒久意识,认为世间万事万物都是悠久、静定、守常、永恒的。因而在日常生活中表现出习故蹈常的惯性,好常恶变。反映在精英文化中,则是求“久”、求“常”观念十分发达。《易传》所谓“可久可大”,《中庸》所谓“悠久成物”,《老子》所谓“天长地久”“复命曰常”,《管子》所谓“天不变其常,地不易其则”等,不一而足。反映在民间心态中,便是对器物追求经久耐用,对统治秩序希望稳定守常,对家族祈求延绵永远,都是求“久”、求“常”意识的表现。

如何使自身的行为适应、顺从恒久的自然规律和社会秩序,中华先哲创造性地提出“中庸之道”,做出立身处世的基准。孔子说:“中庸之为德也,其至矣乎!”

以“中庸”为最高美德。汉儒继承和发展了孔子的“中庸”观,不仅把它作为伦理道德的最高境界,而且把它作为日常行为基本准则的哲理化抽象。他们阐发“中庸”的三层相互关联的含义:执两用中,用中为常道,中和可常行。《礼记·中庸》说“执其两端,用其中于民”,释“庸”为用。东汉经学家郑玄也解释“名曰中庸者,以其记中和之为用也。庸,用也”。因此,“中庸”就是“用中”。为人处事,不偏于极端,而追求一种不偏不倚、无过无不及的“中和”之道。为人处事,是人生的常务,因此,“中庸”又有守常的含义。故郑玄又说:“庸,常也,用中为常道也。”既是“常道”,那么它就一点儿也不神秘玄妙,而是平实易行的,这便是所谓“致广大而尽精微,极高明而道中庸”——精微的人生哲理,就在广大的日常起居之中。

以“中庸”为最高美德。汉儒继承和发展了孔子的“中庸”观,不仅把它作为伦理道德的最高境界,而且把它作为日常行为基本准则的哲理化抽象。他们阐发“中庸”的三层相互关联的含义:执两用中,用中为常道,中和可常行。《礼记·中庸》说“执其两端,用其中于民”,释“庸”为用。东汉经学家郑玄也解释“名曰中庸者,以其记中和之为用也。庸,用也”。因此,“中庸”就是“用中”。为人处事,不偏于极端,而追求一种不偏不倚、无过无不及的“中和”之道。为人处事,是人生的常务,因此,“中庸”又有守常的含义。故郑玄又说:“庸,常也,用中为常道也。”既是“常道”,那么它就一点儿也不神秘玄妙,而是平实易行的,这便是所谓“致广大而尽精微,极高明而道中庸”——精微的人生哲理,就在广大的日常起居之中。

崇尚“中庸”,少走极端,是安居一方、企求稳定平和的农耕型自然经济造成的民众心态,集中到政治家、思想家那里,“中庸之道”就成为调节社会矛盾,使之达到中和状态的高级策略。施之于政治,是裁抑豪强,抑制兼并,均平田产、权利;施之于文化,则是在多种文化相会时,讲究异中求同、求同存异,兼容并包;施之于风俗,便是不偏颇、不怨尤,入情尽理,内外兼顾。

与“中庸之道”密切相关,农业社会的理想人格,不是强烈的自我表现,而是“温”“良”“恭”“俭”“让”的君子之风。农业型自然经济对商品交易的排拒,对社会公共关系的疏远,导致人们推崇诚信,鄙弃口辩;所谓“君子欲讷于言,而敏于行”

,便体现了这一意向。人们往往把能言善辩贬称为“巧舌如簧”,张仪一类的“辩士”素来被列为狡诈之徒,是“巧言利辞,行奸轨以幸偷世者数御”

,便体现了这一意向。人们往往把能言善辩贬称为“巧舌如簧”,张仪一类的“辩士”素来被列为狡诈之徒,是“巧言利辞,行奸轨以幸偷世者数御”

。这同工商业发达的古希腊社会人们崇拜雄辩家,竞相学习演讲术的风尚大相径庭。

。这同工商业发达的古希腊社会人们崇拜雄辩家,竞相学习演讲术的风尚大相径庭。

尚调和,主中庸,是一种顺从自然常规节律的精神,这同农业社会的运行机制有直接联系。农业生产必须顺应自然规律,按季节行事,这使得中国人在潜意识里就注意与自然节奏合拍,并形成一种类似于候鸟般的对于自然节奏的敏锐感受。一个有经验的农夫可以从一朵云彩推测天气,从一颗嫩芽估算年景。这种“农夫式”的智慧,对文化人也有所熏染。不少文学家在描述自然景象时,常常自觉不自觉地与农业生产周期联系起来。南宋诗人陆游在《鸟啼》中描写鸟啼时,就与农业节气相贯通一致:

野人无历日,鸟啼知四时;

二月闻子规,春耕不可迟;

三月闻黄鹂,幼妇闵蚕饥;

四月鸣布谷,家家蚕上簇;

五月鸣雅舅,苗稚厌草茂。

深谙大自然语言,通晓农事节奏,正是农耕社会文人的特征。作为农耕文明之子的陆游,即使在《临安春雨初霁》中描写城市生活时,也处处跃动着大自然的韵律:

世味年来薄似纱,

谁令骑马客京华。

小楼一夜听春雨,

深巷明朝卖杏花。

矮纸斜行闲作草,

晴窗细乳戏分茶。

素衣莫起风尘叹,

犹及清明可到家。

在小楼听春雨,深巷卖杏花,活现出细腻的大自然生命节奏,正所谓悠然自得,意趣天成。

三 变易观与循环论

农业生产的春耕夏耘、秋收冬藏,向人们反复昭示着事物的变化发展与生生不已,因此,与恒久观念相辅相成,变易观念在中国也源远流长、影响深远。如《易传》所谓“富有之谓大业,日新之谓盛德,生生之谓易”“刚柔相推而生变化”

。又如老聃论道:“有物混成,先天地生,寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天下母。吾不知其名,字之曰‘道’,强为之名曰‘大’。大曰逝,逝曰远,远曰反。”

。又如老聃论道:“有物混成,先天地生,寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天下母。吾不知其名,字之曰‘道’,强为之名曰‘大’。大曰逝,逝曰远,远曰反。”

这就将最高本体的道与变化流逝,亦即整体与过程联系起来。

这就将最高本体的道与变化流逝,亦即整体与过程联系起来。

这种恒久观与大化流行的变易观的鲜明特征,是寓变易于保守之中。如汉武帝刘彻的“复古更化”,“复古”是承继尧、舜、禹三代道统,“更化”是以儒学哲理改变秦代遗俗。又如王安石变法、张居正改革、康有为“维新”,直至现代新儒家呼唤的“返本开新”,都体现出不同程度“托古改制”的内蕴。

这种独特的“复古以变今”思路,可以归结为思维方式的循环论所致。

作为农业民族,华夏—汉族受到农事生产由播种、生长到收获这一循环过程以及四时、四季周而复始现象的启示,很早便建立起循环论的思维方式。政治生活中朝代的周期性盛衰更迭、治乱分合的往复交替,即所谓“天下大势,分久必合,合久必分”,以及人世间“白云苍狗”式的变幻离合,即所谓“三十年河东,四十年河西”,更强化了人们的循环观念。

中国历史上最早致力于循环论探讨的,是春秋、战国时代的阴阳家。阴阳家的特长是“深观阴阳消息”

。所谓“阴阳消息”,是说正如日照的向背,阴盛则阳衰,阳盛则阴衰,矛盾双方互为消长,一生一灭,循环往复。运用阴阳消长模式来论证社会人事,是阴阳家的一大创造,而把阴阳与金、木、水、火、土“五行”结合起来,用于解释社会人事,则是阴阳家更大的创造。阴阳学派的代表人物邹衍认为,阴阳消长的结果,体现为“五行”相胜,循环运转:木克土,金克木,火克金,水克火,土又克水,往复无穷。“阴阳五行”在时间上按照一定次序循环演进,并且各有符瑞与之相照应,体现出严格的规律性。

。所谓“阴阳消息”,是说正如日照的向背,阴盛则阳衰,阳盛则阴衰,矛盾双方互为消长,一生一灭,循环往复。运用阴阳消长模式来论证社会人事,是阴阳家的一大创造,而把阴阳与金、木、水、火、土“五行”结合起来,用于解释社会人事,则是阴阳家更大的创造。阴阳学派的代表人物邹衍认为,阴阳消长的结果,体现为“五行”相胜,循环运转:木克土,金克木,火克金,水克火,土又克水,往复无穷。“阴阳五行”在时间上按照一定次序循环演进,并且各有符瑞与之相照应,体现出严格的规律性。

西汉大儒董仲舒大大发展了“阴阳五行说”。他重新排定“五行”的顺序,“天有五行,木、火、土、金、水是也。木生火,火生土,土生金,金生水”

,这是“五行相生”;同时,“五行”又相克,或曰相胜:金胜木,木胜土,土胜水,水胜火,火胜金

,这是“五行相生”;同时,“五行”又相克,或曰相胜:金胜木,木胜土,土胜水,水胜火,火胜金

。董仲舒认为天通过五行相生而又相胜的正、反向次序与功能,来操纵事物的运行,这便是“天道”。人类社会,也处在天道的制约之下,“五行之随,各如其序;五行之官,各致其能”

。董仲舒认为天通过五行相生而又相胜的正、反向次序与功能,来操纵事物的运行,这便是“天道”。人类社会,也处在天道的制约之下,“五行之随,各如其序;五行之官,各致其能”

。

。

五行相生、相克的思想,类似古希腊哲人赫拉克利特的观念。赫氏认为:“火生于土之死,气生于火之死,水生于气之死,土生于水之死。”

后来恩培多克勒将其概括为火、气、水、土“四元素循环说”。所不同的是,古希腊的元素循环说是自然哲学的产物,而古代中国的循环模式则与农业生产关系密切,是为建立在农业社会基础上的政治伦理学说作论证的。董仲舒从五行相生相克推衍出司农、司马、司营、司徒、司寇这五种官职的相互制约关系:司农为“五行”之木,使谷类丰收——木生火;司马为“五行”之火,诛伐得当,天下安宁——火生土;司营为“五行”之土,以忠信事君治民,四境安定——土生金;司徒为“五行”之金,使民以仁义行事——金生水;司寇为“五行”之水,使君臣长幼各以礼节行事——水生木。如果五官违背仁、义、礼、智、信,就发生相克的连锁反应:司农为奸,被司徒所诛——金克木;司马为谗,被司寇所诛——水克火;司徒为贼,被司马所诛——火克金;司寇为乱,被司营所诛——土克水;司营为患,人民叛离,然而司农的职守是使五谷丰登、国泰民安。因此司营为患,人民叛离又可以解释为司农通过人民对司营的惩罚——木克土。这样,“五官相克”就构成一个完整的循环系统。

后来恩培多克勒将其概括为火、气、水、土“四元素循环说”。所不同的是,古希腊的元素循环说是自然哲学的产物,而古代中国的循环模式则与农业生产关系密切,是为建立在农业社会基础上的政治伦理学说作论证的。董仲舒从五行相生相克推衍出司农、司马、司营、司徒、司寇这五种官职的相互制约关系:司农为“五行”之木,使谷类丰收——木生火;司马为“五行”之火,诛伐得当,天下安宁——火生土;司营为“五行”之土,以忠信事君治民,四境安定——土生金;司徒为“五行”之金,使民以仁义行事——金生水;司寇为“五行”之水,使君臣长幼各以礼节行事——水生木。如果五官违背仁、义、礼、智、信,就发生相克的连锁反应:司农为奸,被司徒所诛——金克木;司马为谗,被司寇所诛——水克火;司徒为贼,被司马所诛——火克金;司寇为乱,被司营所诛——土克水;司营为患,人民叛离,然而司农的职守是使五谷丰登、国泰民安。因此司营为患,人民叛离又可以解释为司农通过人民对司营的惩罚——木克土。这样,“五官相克”就构成一个完整的循环系统。

这种循环论思维方式还体现在伦理修养领域。儒家经典《大学》称:“知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。”宋儒朱熹在《四书集注》中解释道:“止者,所当止之地,即至善之所在也。知之,则志有定向。‘静’谓心不妄动,‘安’谓所处而安,‘虑’谓虑事精详,‘得’谓得其所止。”这样,就把“知止→有定→能静→能安→能虑→能得”的连锁推导的结尾“得”与其开端“止”衔接起来,从而构成首尾相连的修养循环;由定而静,由静而安,由安而虑,由虑而得,达到“得其所止”的佳境,也即回到“止于至善”的起点。

这种从伦理观念出发,又归结到伦理观念的循环模式,是盛行于农业社会的一种“推原思维”。这种思维的最大特点是出发点与归宿点的“重合”,而这恰恰是农作物从种子到种子周而复始衍化所暗示的。这种思维方式的影响极为广泛。汉、晋以后流行中国的佛教,其因果报应、修行解脱说,也是一种循环论。而将儒、佛、道三教会和的宋明理学,其史观也是循环论,邵雍的“元、会、运、世”周而复始的模式即为典型。

四 和平主义和大同理想

安土乐天的和平主义生活情趣,也是直接从农业文明中生发出来的国民精神。华夏—汉族作为农业民族,采用的主要是劳动力与土地相结合的生产方式,他们建立的自然经济社会是一种区域性的小社会,与外部世界处于相对的封闭状态,所谓“鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”

,固守家园,起居有定,耕作有时,既是农业劳动者获得生活资料的要求,也是统治者维系社会秩序的要求。安土重迁是华人的固有观念。《周易》称“安土敦乎仁,故能爱”

,固守家园,起居有定,耕作有时,既是农业劳动者获得生活资料的要求,也是统治者维系社会秩序的要求。安土重迁是华人的固有观念。《周易》称“安土敦乎仁,故能爱”

。《礼记》称“不能安土,不能乐天;不能乐天,不能成其身”

。《礼记》称“不能安土,不能乐天;不能乐天,不能成其身”

。中华先民追求的是在故土田园从事周而复始、自产自销的农耕经济所必需的安宁与稳定。以耕读传家自豪,以穷兵黩武为戒。所谓“若使天下兼相爱,国与国不相攻,家与家不相乱,盗贼无有,君臣父子皆能孝慈,若此则天下治”

。中华先民追求的是在故土田园从事周而复始、自产自销的农耕经济所必需的安宁与稳定。以耕读传家自豪,以穷兵黩武为戒。所谓“若使天下兼相爱,国与国不相攻,家与家不相乱,盗贼无有,君臣父子皆能孝慈,若此则天下治”

,正是农业社会古圣先贤和庶民百姓的共同理想。

,正是农业社会古圣先贤和庶民百姓的共同理想。

农耕经济是一种和平自守的经济,由此派生的民族心理也是防守自卫型的。中国的传统礼教,其精义之一,便在于“防”。“君子之道,辟则坊与?坊民之所不足者也。大为之坊,民犹逾之。故君子礼以坊德,刑以坊淫,命以坊欲。”

这种防患于未然的心态表现在军事上,便是以防御战略为主。中华农耕人中虽然不乏如汉代卫青、霍去病这样“勤远略”的军事家,产生过汉武和唐宗这样开疆拓土、英姿勃发的帝王,士子中也曾洋溢过“宁为百夫长,胜作一书生”

这种防患于未然的心态表现在军事上,便是以防御战略为主。中华农耕人中虽然不乏如汉代卫青、霍去病这样“勤远略”的军事家,产生过汉武和唐宗这样开疆拓土、英姿勃发的帝王,士子中也曾洋溢过“宁为百夫长,胜作一书生”

的尚武精神,但国家和民族所孜孜以求的基本战略目标是“四夷宾服”式的“协和万邦”

的尚武精神,但国家和民族所孜孜以求的基本战略目标是“四夷宾服”式的“协和万邦”

。唐代诗人杜甫《前出塞》(其六)诗中云:“杀人亦有限,列国自有疆。苟能制侵陵,岂在多杀伤。”反映了信奉和平主义“好生之德”的中华民族既有抗御外敌入侵的坚强决心,又反对无限扩张领土、滥杀生灵。作为中华先民国防观念鲜明象征的万里长城,无论可以赋予多少含义,但它毕竟是一座毫不含糊的防御性军事建筑,是农耕民族的华夏—汉族历来求统一、求和平、求安定的群体心理的物质表征。

。唐代诗人杜甫《前出塞》(其六)诗中云:“杀人亦有限,列国自有疆。苟能制侵陵,岂在多杀伤。”反映了信奉和平主义“好生之德”的中华民族既有抗御外敌入侵的坚强决心,又反对无限扩张领土、滥杀生灵。作为中华先民国防观念鲜明象征的万里长城,无论可以赋予多少含义,但它毕竟是一座毫不含糊的防御性军事建筑,是农耕民族的华夏—汉族历来求统一、求和平、求安定的群体心理的物质表征。

农耕人追求安土乐天,不仅要防范或平息游牧人的侵扰,更多地则是抗拒或逃避暴政的肆虐。如果说古已有之的“苛政猛于虎”的传说,表达了人们对于暴政的极度畏惧,那么晋人陶渊明传诵千古的《桃花源记》所描绘的那个质朴宁静、其乐融融的“世外桃源”,则表达了处于乱世流离间的农耕人对和平安宁的执着渴求。陶渊明以后,“桃源”成为文人墨客咏叹不绝的恒常话题。唐代王维作《桃源行》,以桃源为仙源,“初因避地去人间,及至成仙遂不还”。刘禹锡的《游桃源诗一百韵》和韩愈的《桃源图》,都极写仙家之乐,宋人王安石的《桃源行》则点明桃源人来此“避秦”即逃避暴政的意图,并抒发了“重华一去宁复得”(虞、舜以后不再有安宁太平了)的感慨。这类一往情深地企望和平宁静的思想感情,在农耕人中千古不衰。

作为农耕人的华夏—汉族一向主张和平自守,然而他们的想象力又并非禁锢于狭小天地。中华先民自古便有相当发达的“一天下”“平四海”之类的理想。华夏古帝王很早就将“皇天眷命,奄有四海为天下君”“无怠无荒,四夷来王”

作为“治道”的高妙境界。在儒学重要经典《大学》制定的修身、齐家、治国、平天下的人生目标中,“平天下”是最高层次。虽然在中国历史上完成“平天下”大业的还是那些武功强盛者,但是人们在汗牛充栋的经、史、子、集各类典籍中,很难找到海外扩张、征服世界的狂想;相反,类似“远人不服,则修文德以来之”

作为“治道”的高妙境界。在儒学重要经典《大学》制定的修身、齐家、治国、平天下的人生目标中,“平天下”是最高层次。虽然在中国历史上完成“平天下”大业的还是那些武功强盛者,但是人们在汗牛充栋的经、史、子、集各类典籍中,很难找到海外扩张、征服世界的狂想;相反,类似“远人不服,则修文德以来之”

,以仁政“陶冶万物,化正天下”

,以仁政“陶冶万物,化正天下”

的说法则俯拾即是。近代梁启超因此将“世界主义之光大”作为中国文化的一大特点,他说:

的说法则俯拾即是。近代梁启超因此将“世界主义之光大”作为中国文化的一大特点,他说:

陶渊明传诵千古的《桃花源记》所描绘的那个质朴宁静、其乐融融的“世外桃源”,则表达了处于乱世流离间的农耕人对和平安宁的执着渴求。图为清代王翚万《古桃斯花文鱼艇图》。中国则于修身齐家治国之外,又以平天下为一大问题。如孔学之大同太平,墨学之禁攻寝兵,老学之抱一为式,邹衍之终始五德,大抵向此问题而试研究也。虽其所谓天下者非真天下,而其理想固以全世界为鹄也。

这种农耕人的“世界主义”,建立在和平主义、伦理主义基础之上,有着十分悠长的历史。上古《诗经》里,便有反对“素餐”(不劳而获),向往“乐土”“乐国”的诗句。战国时代的尉缭更提出“民无私,则天下为一家,而无私耕私织,共寒其寒,共饥其饥”

的命题。汉代儒家经典《礼记·礼运》描绘出农耕人“天下为公”的大同理想的完美蓝图:

的命题。汉代儒家经典《礼记·礼运》描绘出农耕人“天下为公”的大同理想的完美蓝图:

大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏、寡、孤、独废疾者皆有所养。男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户不闭,是谓大同。

值得注意的是,不唯儒家追求天下“大同”,五代时期道教学者谭峭,也在其《化书》中提出类似的“大和”社会的理想。“大和”社会以“均其食”为基础,“无亲、无疏、无爱、无恶”,达到“天下之至公”

。

。

儒、道两家,共同构成中国传统文化互补互摄的主流。他们的学术宗旨虽大相异趣,但在社会理想上,却殊途同归,“大同”“大和”,根系相通,正是农耕文明土壤培育出的并蒂之花。

中华民族的“大同”理想一直延续到近代。维新派思想家康有为以“大同世”作为社会改良的终极目标,专门撰写《大同书》这一名著。孙中山亲笔题写“天下为公”的横幅,鼓舞革命党人的斗志。20世纪30年代,毛泽东在《念奴娇·昆仑》中更写出“太平世界,环球同此凉热”的豪迈词句,将中华民族古已有之的“大同理想”,升华到一个崭新的高度。

五 集权主义与民本主义

集权主义与民本主义相反相成,既彼此抗颉又互为补充,是中国式农业文明在政治意识上富于特色的表现。

中国农业社会由千万个彼此雷同、分散而又少有商品交换关系的村落和城镇组成。对外防御游牧人的侵袭,对内维持社会安定是这个农业社会的全民性需要,这就有建立统一的、权威巨大的帝国的必要。然而,农业型的自然经济决定了不能指望以商品交换形式的纽带来维系国家的“大一统”,只能依靠政治上和思想上的君主集权主义使国家“大一统”成为现实。

中国古代绝大多数学派和思想家都有不同程度的尊君思想。而春秋、战国时代的法家,则是绝对君权论的始作俑者。商鞅、慎到、申不害是法家重要的理论代表,韩非是集大成者。韩非从天下“定于一尊”的构想出发,提出“事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效”

的中央集权政治设计。他认为君主应拥有无上的权威,在君主统辖之下的臣民不具备独立人格,视、听、言、动皆以君之旨意为转移。君以法(政令)、术(策略)、势(权势)制驭天下,天下以君为头脑和枢纽,如此方可天下定于一尊,四海归于一统。韩非身后不久正式建立起来的、中国历史上第一个“大一统”帝国——秦,便是以韩非的上述思想为蓝图构筑的

的中央集权政治设计。他认为君主应拥有无上的权威,在君主统辖之下的臣民不具备独立人格,视、听、言、动皆以君之旨意为转移。君以法(政令)、术(策略)、势(权势)制驭天下,天下以君为头脑和枢纽,如此方可天下定于一尊,四海归于一统。韩非身后不久正式建立起来的、中国历史上第一个“大一统”帝国——秦,便是以韩非的上述思想为蓝图构筑的

。

。

秦代以后,中央集权政体绵延千载,历代思想家又纷纷为之做出充分的理论论证。西汉董仲舒赋予君权论以神学理论色彩,提出“天子受命于天,天下受命于天子”

。唐代韩愈从社会分工角度,规定君、臣、民的不同职责:

。唐代韩愈从社会分工角度,规定君、臣、民的不同职责:

是故君者,出令者也;臣者,行君之令而致之民者也;民者,出粟、米、麻、丝,作器皿、通货财,以事其上者也。

宋代程颢、程颐、朱熹等理学家以更加缜密的逻辑思辨论证“君权神授”,将“君为臣纲”归结为万古不移的“天理”。

降及明代,绝对君权主义达到登峰造极的程度。明太祖朱元璋“收天下之权归一人”

,废除沿袭一千多年的丞相制和七百多年的中书、门下、尚书“三省制”,收相权入君权;撤销行省,设立分别直接受制于朝廷的布政使司、按察使司、都指挥使司;又设立“不衷古制”、震慑群臣的“廷杖”制度和特务机构锦衣卫。这诸般举措,将君权扩张到极点,真正达到“朕即国家”的程度。

,废除沿袭一千多年的丞相制和七百多年的中书、门下、尚书“三省制”,收相权入君权;撤销行省,设立分别直接受制于朝廷的布政使司、按察使司、都指挥使司;又设立“不衷古制”、震慑群臣的“廷杖”制度和特务机构锦衣卫。这诸般举措,将君权扩张到极点,真正达到“朕即国家”的程度。

总之,中国农业社会需要并养育了一个君主集权政体,而这种政体一经形成,又成为超乎社会之上的异常强大的力量,它剥夺人民群众的一切权利,将军、政、财、文及思想大权全部集中到中央政府乃至皇帝个人手中。

与集权主义相伴生,中国的农业社会又培育出另一影响深远的政治意识,这便是“重农主义”的孪生兄弟“民本主义”

。

。

民本主义植根于重农、尚农的普遍社会心理。农业社会存在与发展的前提是农业劳动者的“安居乐业”。只有在农民安居乐业的情况下,社会生产才能稳定有序,“天下太平,朝野康宁”才有保障。反之,如果以农民为主体的广大民众失去起码的生存条件,被迫“揭竿而起”,那么专政手段再强大的王朝也将陷入崩溃的危险。这类事实的反复出现,使得统治阶层中的有识之士认识到“众怒难犯,专欲难成”

。据此,上古时代的“圣君”“贤臣”们很早就提出“知人”“安民”

。据此,上古时代的“圣君”“贤臣”们很早就提出“知人”“安民”

,这便是中国“民本主义”的萌芽。

,这便是中国“民本主义”的萌芽。

时至晚周,民本思想渐趋盛大。老子认为,统治者必须顺应民意,“圣人常心,以百姓心为心”,谴责“以百姓为刍狗”的做法为“不仁”。孔子倡导“仁政”,主张“节用而爱人,使民以时”

,统治者应“博施于民而能济众”。孟子提出“民贵君轻”“政得其民”等辉煌命题,对民本思想做了进一步的系统发挥:“民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。”

,统治者应“博施于民而能济众”。孟子提出“民贵君轻”“政得其民”等辉煌命题,对民本思想做了进一步的系统发挥:“民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。”

稍晚于孟子的荀子形象地论证君民关系:“君者舟也,庶人者水也;水则载舟,水则覆舟。”

荀子这一番生动比喻,给历代统治者以深刻影响。唐太宗李世民在与魏徵等人的对话中,就一再强调“载舟覆舟,所宜深慎”,因此,“为君之道,必须先存百姓”

。“存百姓”只是手段,“为君之道”才是目的,这便是民本主义的实质。

。“存百姓”只是手段,“为君之道”才是目的,这便是民本主义的实质。

民本主义与君主专制主义的相互关系是双重的。

一方面,以“爱民”“恤民”为标帜的民本主义与专制主义的极端形态——“残民”“虐民”的暴政和绝对君权论是相对立的,因而历来舆论对暴君苛政的抨击无一例外地反复引述民本主义的精辟词句。另一方面,民本主义又与专制主义的一般形态相互补充,构成所谓“明君论”。圣明之君“重民”“惜民”,于是“万姓所赖在乎一人,一人所安资乎万姓,则万姓为天下之足,一人为天下之首也”

。可见民本主义严格划分“一人”与“万姓”的等级尊卑,是从独裁者的长治久安出发,注意民众的力量和人心向背的,因而与近代意义的“主权在民”的民主主义不可同日而语。

。可见民本主义严格划分“一人”与“万姓”的等级尊卑,是从独裁者的长治久安出发,注意民众的力量和人心向背的,因而与近代意义的“主权在民”的民主主义不可同日而语。

当然,作为一种意识形态,重民心、顺民意的民本思想,不仅对统治者时时敲响警钟,而且也成为进步文化人关心民生疾苦的高尚精神支柱。从屈原的“哀民生之多艰”,到杜甫怒斥“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,无不跳跃着民本主义的脉搏。民本主义的这类体现,应当说更富于人民性,具有更为积极的历史作用。

正因为民本主义具有这种进步性,所以当封建末世近代民主主义萌动之时,它再度发挥其社会批判功能,并成为中国近代民主主义的思想源之一。明末清初黄宗羲承袭前辈民本主义思想资料,提出“天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐”

。他将民本主义推向极致,迫近民主主义的边缘。近代仁人志士正是从他那里接过思想火炬,迈向近代民主主义、民权主义。

。他将民本主义推向极致,迫近民主主义的边缘。近代仁人志士正是从他那里接过思想火炬,迈向近代民主主义、民权主义。