版权信息

书名:安娜·卡列尼娜(上)

作者:[俄]列夫·托尔斯泰

译者:力冈

出版时间:2025-03

ISBN:9787574900387

安娜·卡列尼娜

世界文豪列夫·托尔斯泰笔下 女主角

她

贵族出身

气质高雅

风度迷人

热情又勇敢

她丈夫卡列宁

一个醉心于功名、孜孜于公务的官员

古板、无趣

不懂爱

“幸福的家庭都是相似的

不幸的家庭各有各的不幸”

安娜的家庭生活

冰冷

没有激情

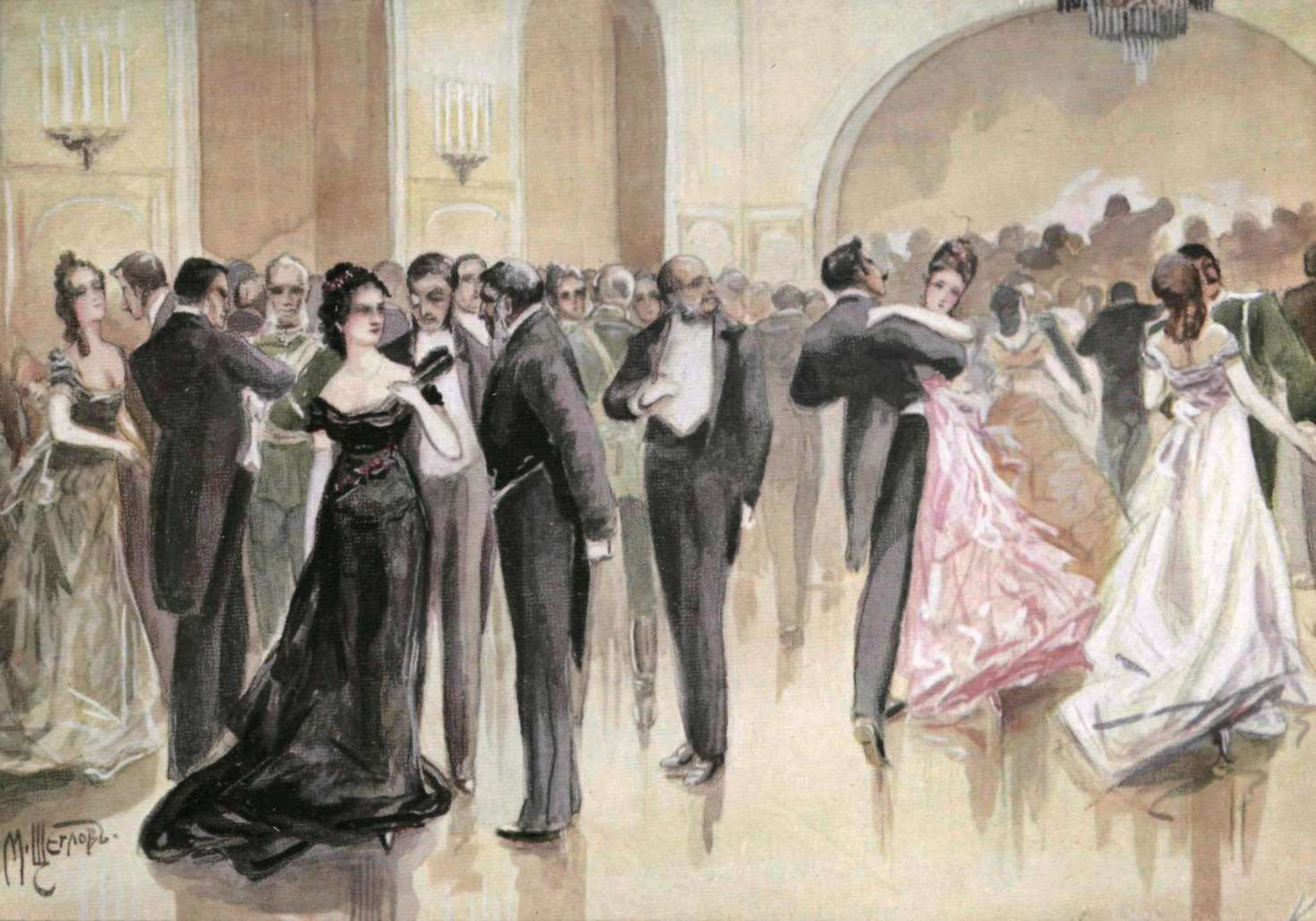

一次舞会

安娜与“花花公子”伏伦斯基共舞

异常合拍

产生了微妙情感

一次赛马大会

伏伦斯基堕马

观赛的安娜惊恐失态

被丈夫卡列宁发现

夫妻矛盾爆发

卡列宁再三权衡

为了自己的面子

允许安娜和伏伦斯基在一起

几经波折

她和伏伦斯基远离社交界

离开城市

来到了乡村

以为找到了自由世界

奈何

安娜的勇敢

还是无法战胜社会现实

也无法战胜人性的矛盾

绝望降临

安娜选择了卧轨

香消玉殒

我们总该追求爱与自由

即使世俗不允

即使遇人不淑

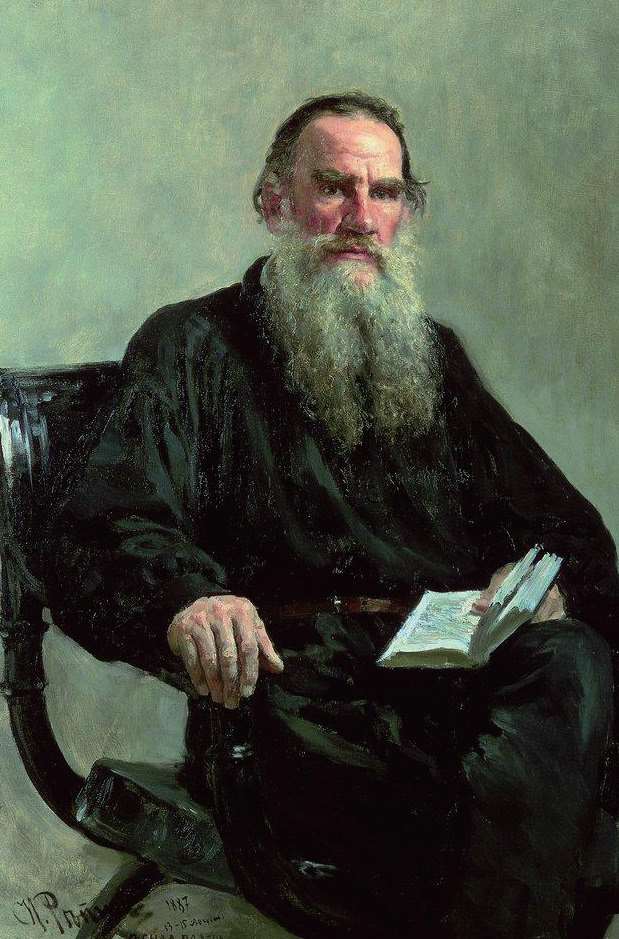

列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰

(1828—1910)

19 世纪俄国批判现实主义作家、思想家、哲学家。其作品是公认的世界文学瑰宝,与屠格涅夫、陀思妥耶夫斯基并称“俄国 19 世纪文学三巨头”。

不认识托尔斯泰的人,不可能认识俄罗斯。

——高尔基

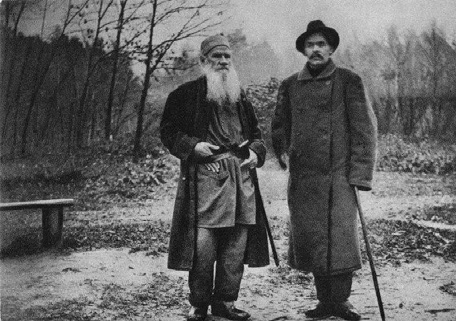

托尔斯泰与高尔基

托尔斯泰与契诃夫

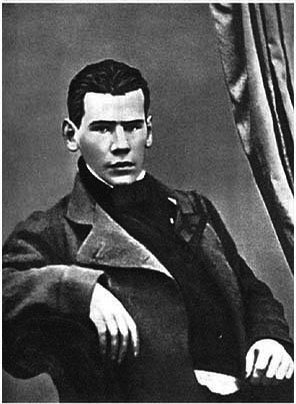

学生时代的托尔斯泰。摄于 1849 年

出身贵族世家,一岁半丧母,九岁时父亲和祖母去世,由姑妈抚养成人。十六岁考入喀山大学东方语言系,准备当外交官,但是期中考试不及格,次年转到法律系。他不专心学业,对哲学尤其是道德哲学产生兴趣。

两年后退学回乡,在自己的领地上尝试进行农奴制改革。同年 4 月为农民子弟兴办学校。因为贵族的原因,国家按规定在其成年后,予以安排在国家机关任虚职,不用实职到岗,即可领取薪俸。1847 年 11 月起名义上在图拉省行政管理局任职,次年12 月被升为十四品文官。他经常周旋于亲友和莫斯科上流社会之间,渐渐对这种生活和环境感到厌倦。

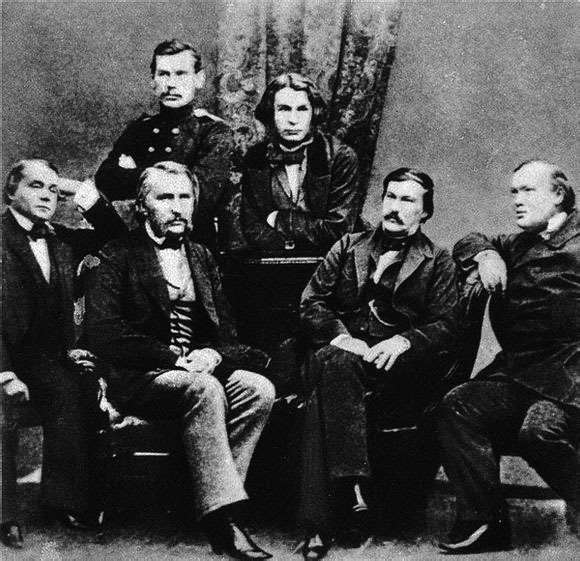

后排左起:托尔斯泰、格里戈罗维奇。前排左起:

冈察洛夫、屠格涅夫、德鲁日宁、奥斯特洛夫斯基。

1856 年 2 月摄于彼得堡

1851 年,二十三岁的托尔斯泰自愿随同服军役的长兄尼古拉参军,在高加索军队服役期间开始写作。次年他参加了一场战斗,表现勇敢,且在《现代人》杂志发表了自己的第一部作品——自传体中篇小说《童年》,该小说在第一次出版时叫《我童年的经历》。其后又陆续发表了《少年》和《塞瓦斯托波尔故事》等小说。在各次战役中,看到平民出身的军官和士兵的英勇精神和优秀品质,加强了他对普通人民的同情和对农奴制的批判态度。

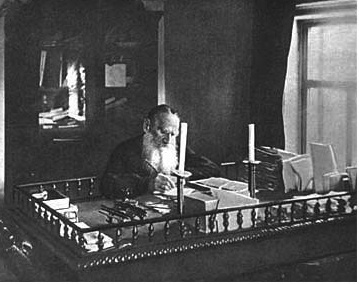

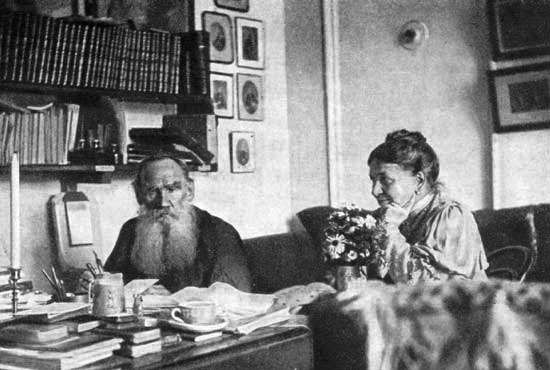

托尔斯泰在书房

1855 年 11 月,托尔斯泰从塞瓦斯托波尔来到圣彼得堡,作为知名新作家受到屠格涅夫和涅克拉索夫等人的欢迎,并逐渐结识了冈察洛夫、费特、奥斯特洛夫斯基、德鲁日宁、安年科夫、鲍特金等作家和批评家。1856 年底以中尉衔退役。次年年初到法国、瑞士、意大利和德国游历。这次出国扩大了他文学艺术的视野,增强了他对落后的俄国社会的清晰认识。

对于 19 世纪 50 年代末 60 年代初的农奴制改革以及革命形势,托尔斯泰的思想是极其矛盾的。他非常同情农民,厌恶农奴制,却认为根据“历史的正义”,土地应归地主所有,同时因地主面临的是要性命还是要土地的问题而深深忧虑。由于无法解决思想上的矛盾,曾企图在哲学、艺术中逃避现实,但很快又感到失望。1860 年长兄尼古拉逝世,更加深了其悲观情绪。

1862 年,三十四岁的托尔斯泰和沙皇御医的女儿索菲娅结婚。新婚之后,革命形势逐渐转入低潮,他也逐渐克服了思想上的危机。他脱离社交,安居庄园,购置产业,过着俭朴、宁静、和睦而幸福的生活。二人总共生育了十三个孩子,其中五个夭折。

1869 年,历时六年完成《战争与和平》,被誉为“天才的史诗巨作”。同年 9 月,因事途经阿尔扎马斯,深夜在旅馆中突然感到一种从未有过的忧愁和恐怖。这就是所谓“阿尔扎马斯的恐怖”。在这前后,他在致友人的书信里谈到自己近来等待死亡的阴郁心情。他对叔本华哲学发生兴趣,一度受到影响。

托尔斯泰与妻子

托尔斯泰前往雅斯纳亚·波良纳村参加乡村图书馆的开幕式。摄于 1910 年

1877 年,历经十二次修改完成《安娜·卡列尼娜》,被誉为“尽善尽美的艺术杰作”。此后举家迁往莫斯科,调查贫民,探访监狱,研习哲学、宗教、伦理、道德,因对自己的富裕生活产生怀疑,常自己动手收拾屋子、打水、劈柴。

此后托尔斯泰也改变了文艺观,指斥自己过去的艺术作品包括《战争与和平》等巨著为“老爷式的游戏”,并把创作重点转移到论文和政论上去,以直接宣传自己的社会、哲学、宗教观点。当时写的剧本、中短篇小说以及民间故事,同样为了这一目的。1898 年,托尔斯泰耗费十年心血,完成巨著《复活》,被誉为“俄国批判现实主义发展的高峰”。

沙皇政府早就因他的《论饥荒》一文而企图将他监禁或流放,但慑于他的声望和社会舆论而中止。至此又因《复活》的发表,沙皇政府指责他反对上帝,不信来世,于 1901 年以俄国东正教至圣宗教院的名义革除他的教籍。这个决定引起举世抗议,托尔斯泰却处之泰然。

托尔斯泰在世界观激变后,曾于 1882 年和 1884 年一再想离家出走。这种意图在他 80 至 90 年代的创作中有颇多反映。在离世前的最后几年,他意识到农民的觉醒,因为自己和他们的思想情绪有距离而不免悲观失望;对自己的地主庄园生活方式不符合信念又深感不安。

1910 年 10 月,八十二岁的托尔斯泰再次离家出走,途中患肺炎,死于阿斯塔波沃车站。依照他的遗嘱,遗体葬在故乡波良纳庄园,没有十字架,没有墓碑。

托尔斯泰墓地

托尔斯泰用五十天就完成了《安娜·卡列尼娜》的初稿,却在之后的四年里前后修改了十二次才使其问世。

陀思妥耶夫斯基兴奋地评论此书:“这是一部尽善尽美的艺术杰作,现代欧洲文学中没有一部同类的东西可以和它相比!”他甚至称托尔斯泰为“艺术之神”。

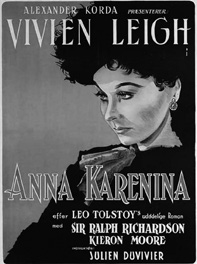

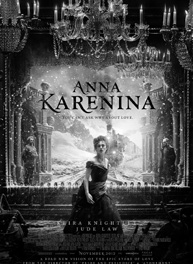

一百多年来,各国剧作家按自己的理解把《安娜·卡列尼娜》搬上舞台、银幕、荧屏。

《安娜·卡列尼娜》电影海报,1948 年

《安娜·卡列尼娜》电影海报,1967 年

《安娜·卡列尼娜》电影海报,2012 年