(一)历史悠久

1.易方物

岭南水果的交易,早在西汉《史记·货殖列传》就有记载:“番禺亦其一都会也,珠玑、犀、玳瑁、果、布之凑”,可见当时的番禺(当时“广州”称为“番禺”)已成为水果交易集散地。在《汉书·地理志》也有记载:“粤地……处近海,多犀角、象、玳瑁、珠玑、银、铜、果、布之凑。中国往商贾者多取富焉。”说明当时岭南大多数的水果是往内陆地区销售的,经营者大获其利,且销售越旺,生产种植越多,故有“商人贩益广,乡人种益多”之说。在宋代《鸡肋编》中也述及:“广南可耕之地少,民多种柑橘以图利。”

岭南水果砖雕

东莞樟木头镇刁龙村400年树龄的余甘子古树

波罗蜜结果状

余甘子结果状

物产交易成就千年商都——广州。

——耕馀

基于是地方特色物产,连余甘子这一小个头的水果,亦在宋代成书的《桂海虞衡志》也记载了:“南方余甘子……多贩入北州……世间百果,无不软熟,唯此与橄榄,虽腐尤坚脆,可以比德君子。”由于种植、贩卖水果可以获利,种植形成规模,甚至连技术的物化品也卖上了。早在晋代成书的《南方草木状》记载:“交趾人以席囊贮蚁,鬻于市者,其窠如薄絮,囊皆连枝叶,蚁在其中,并窠而卖……若无此蚁,则其实皆为群蠹所伤。”这就说明早在晋代已开展生物防治,并有物化技术转让销售。

当然,岭南水果主要是往内陆地区销售,通过海上丝绸之路的物产交易也销往海外。岭南作为海上丝绸之路的主要起点,海上贸易从秦汉时期已经开始,宋代至明代时则达到了鼎盛,清代初期,广州更是一口通商的口岸。古时中国主要以丝绸、陶瓷、茶叶、铜铁出口,而海外主要以香料、花草、奇果及一些宫廷赏玩的奇珍异宝进行交易。海上丝绸之路贸易的开通,丰富了岭南水果资源,发展了更多种类的水果。海外的水果有不少适应岭南的气候而生长、发展,使岭南不少水果都带有洋、番、西等字或梵文等之译音,如阳桃、番石榴、西番莲、番木瓜、波罗蜜、苹婆等。

封开油栗古树

番木瓜

经历了2000年岁月的灵渠

荔熟时节

洛阳以牡丹为花。岁一月十五日,牡丹盛开,曰花期。古诗:牡丹开日是花朝。广州以荔枝、龙眼为果。岁夏至日,贾人以板箱载荔枝、龙眼而北,曰果箱。予诗云:舟车北去果箱多。荔枝大熟曰果日。

——《广东新语》

广西灵山县新圩镇1500多年树龄的灵山香荔古树

2.贡珍品

秦末为南海尉的赵佗,在汉初自立为南越国王,后经汉使陆贾说服,为表示对汉高祖臣服,而进贡地方物产珍品。《西京杂记》记载:“尉佗献高祖鲛鱼、荔枝,高祖报以蒲桃锦四匹。”自始到东汉中期300多年持续不断。南海郡设“圃羞官”,专门掌管岁贡果品,直至东汉和帝时,临武县县长唐羌要求取消上贡珍品,在一段时间里停歇了。据《后汉书·和帝纪》载:“旧南海献龙眼、荔枝,十里一置,五里一候,奔腾阻险,死者继路。时临武长汝南唐羌,县接南海,乃上书陈状,帝下诏曰:‘远国珍馐,本以荐奉宗庙,苟有伤害,岂爱民之本。’其敕太官勿复受献。由是遂省焉。”

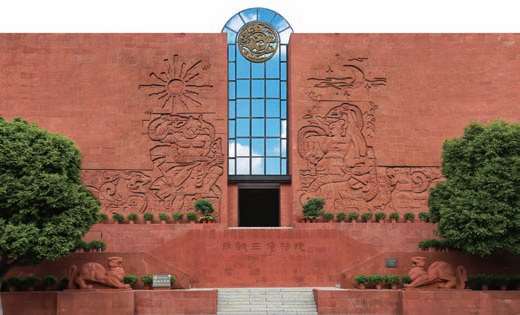

广州南越王博物院

南越文王墓龙凤纹重环玉佩

广东龙川南越王庙

广州园官进渴水,

天风夏熟宜檬子。

百花温作甘露浆,

南国烹成赤龙髓。

——《广东新语》

广东连州骑田古道

荔枝干

东汉和帝是一个比较开明爱民的皇帝,自此贡水果停歇了一段时间,东汉中后期才又开始,到唐玄宗天宝年间进贡鲜荔枝更达顶峰了。

在东汉,已明确设立领薪专职负责贡岭南珍品水果的官员。《异物志》载有“交趾有橘官,置长一人,秩三百石,主岁贡御橘”。当时的“御橘”即现在的橙,可见,进贡岭南珍稀水果由来已久。而在宋代的《太平寰宇记》有载:“黎母汁二瓶,开宝四年准宣旨进。”皇宫后妃怀孕不安,食不良,专贡宜母水下气和胃。

橙

广西灵山荔枝古树

古时,贡品不仅有荔枝、龙眼,还有柑橘、香蕉、橄榄,甚至小小的余甘子也成为贡品,清代康熙年间,已有进贡带番字的番荔枝了。

越王井

越王井是岭南最著名的古井,它是当年赵佗在龙川时为解决百姓和驻军的饮水问题,带领士兵亲自所掘的一口井,也是赵佗在龙川时的饮水井。因为此井距赵佗的住宅仅有三四丈(1丈≈3.33米)之远。其泉源自鳌山,泉极清冽,味甘而香,“佗饮斯水,肌肤润泽,寿百岁有余,视听不衰”。也就是说,此井之水,既有美容功效,又能使视听不衰,还可以益寿延年,长命百岁。因而,自秦至今,此井之水,一直都被饮用。唐邑贤韦昌明并作有《越井记》,勒之于石。

3.扶荔宫

自南越文王赵佗臣服汉高祖刘邦,进贡珍品,使岭南水果声名鹊起,到赵佗玄孙赵建德与朝廷矛盾恶化,汉武帝元鼎六年破南越后,组织了大量人力、财力、物力移植岭南名花珍果到长安城,并以荔枝为名,建造扶荔宫。据汉末的《三辅黄图》记载:“扶荔宫,在上林苑中。汉武帝元鼎六年,破南越起扶荔宫。以植所得奇草异木:菖蒲百本;山姜十本;甘蕉十二本;留求子十本;桂百本;蜜香、指甲花百本;龙眼、荔枝、槟榔、橄榄、千岁子、柑橘皆百余本。上木,南北异宜,岁时多枯瘁。荔枝自交趾移植百株于庭,无一生者,连年犹移植不息。后数岁,偶一株稍茂,终无华实,帝亦珍惜之。一旦萎死,守吏坐诛者数十人,遂不复莳矣。其实则岁贡焉,邮传者疲毙于道,极为生民之患。”

种植于北京温室的岭南水果

扶荔宫遗址位置

扶荔宫是世界上有文字记载的最早温室,汉武帝时期曾建于上林苑中,用于栽种南方佳果和花木。现我国北方有不少温室种植南方植物。

枳

尽管建扶荔宫时对移栽的果树也进行了保温,但受当时条件所限,所移植的岭南果树都失败了。果树在某地栽植是否成功,主要受其极端温度限制。正所谓“橘种淮南是橘,种淮北是枳”。而影响其果实品质的,除了温度外,还有土壤酸碱度和所含微量元素、日照时数、昼夜温差、降水量等因素。

荔枝

汉武帝移栽岭南地区果树建扶荔宫虽然失败,但仍然不计代价要求年年进贡鲜果,使岭南水果成为皇宫的珍品,拥有它,品尝它,成为权力、财富的象征。

广东龙门百年年橘古树

灵渠

4.一骑红尘

唐代杜牧一首诗:“长安回望绣成堆,山顶千门次第开。一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。”再一次把荔枝的身价推向巅峰位置,也引来往后历朝历代有关荔枝是从哪上贡、如何进贡、进贡到皇帝和皇妃面前是鲜荔枝还是荔枝干等争论。

桂味荔枝

宋代蔡襄的《荔枝谱》有说:“洛阳取于岭南,长安来于巴蜀,虽曰鲜献,而传置之速,腐烂之余,色香味之存者亡几矣。是生荔枝,中国未始见之也。”苏东坡的“永元荔枝来交州,天宝岁贡取之涪。”白居易的“一日而色变、二日而香变、三日而味变、四五日外,色、香、味尽去矣。”都是一个意思,荔枝难保鲜、难贮运,进贡给唐玄宗、杨贵妃未有鲜荔。至于上贡路线,他们都认为东汉进贡去都城洛阳的荔枝是取于岭南,唐代进贡去都城长安城的荔枝是取于巴蜀。但根据《旧唐书》的记载:“广州至都城长安五千四百四十七里。”“杨、益、领表刺史,必求良工造作奇器异服,以奉贵妃献贺,因致擢居显位。”《新唐书》又有载:“四方争为怪珍人贡。动骇耳目,于是岭南节度使张九章,广陵(扬州广陵)长史王翼以所献最,进九章银青阶,擢翼户部侍郎,天下风靡。妃嗜荔枝,必欲生致之,乃置骑传送,走数千里,味未变已至京师。”可见,当时进贡鲜荔枝,不论巴蜀还是岭南都有上贡,但最后以优取胜。岭南荔枝品质优于巴蜀所产,故定为上贡,上贡之人另得擢升。在《新唐书·地理志》也有记载:“广州南海郡,中都督府。土贡……,广州南海郡银、藤簟、竹席、荔枝、鼊皮、鳖甲、蚺蛇胆、石斛、沉香、甲香、詹糖香。”而巴蜀的剑南道中只戎州有提及荔枝的加工品“戎州……土贡葛纤、荔枝煎。”在《唐国史补》又更详细记载:“杨贵妃生于蜀,好食荔枝。南海所生,尤胜蜀者,故每岁飞驰以进,然方暑而熟,经宿则败,后人皆不知之。”这就清楚地表明,巴蜀与岭南都曾上贡荔枝,但岭南果优而成贡品。

一骑红尘妃子笑

相传唐玄宗的爱宠杨贵妃喜食荔枝,而南海所产荔枝,尤胜于蜀,所以每年飞骑传送,走数千里,马死无数而荔枝之味不变。杜牧的“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”说的是明皇致远物以悦妇人,穷人之力,走传之神速如飞,人不见其为何物也。

用竹筒存放38天的桂味

增城挂绿荔枝母树

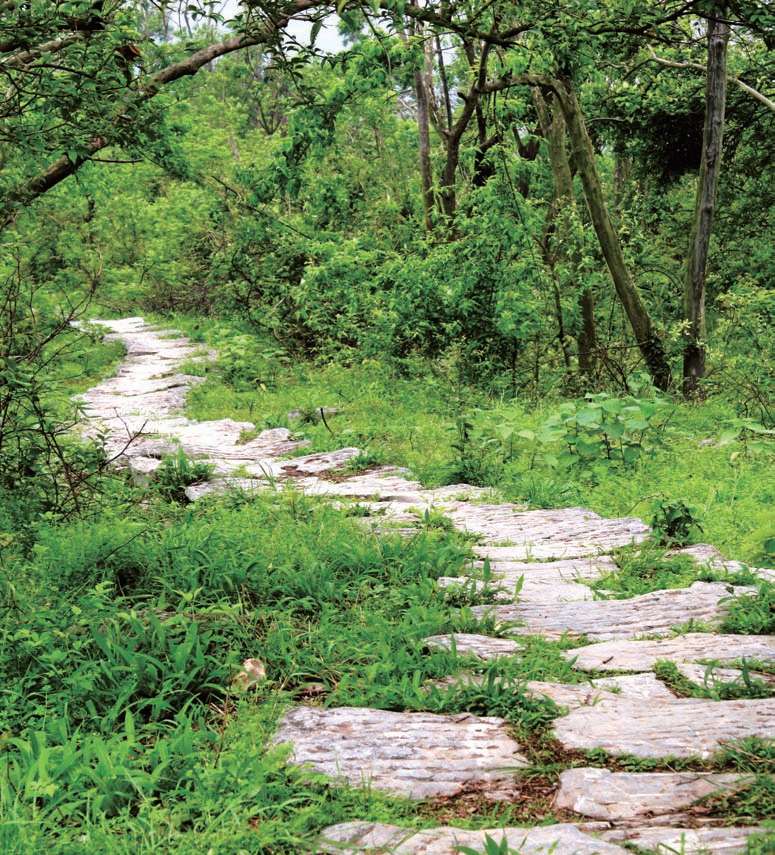

骑田古道

骑田岭是五岭山脉之一,在明嘉靖四十年(1561年)的《广东通志》上是这样记载骑田岭的:“骑田……即黄岑山……是为楚越之关,与诸岭相连,横绝南北,气候寒燠顷殊,……”骑田岭不但是中原进入南越的关隘,而且还是中原与岭南的分水岭。顺头岭就是位于骑田岭南麓的一座大山。顺头岭上有一条顺着山势蜿蜒逶迤的古道,古道宽约三米,在山岩上一级级开凿出来,从山下到山上共有八千八百多级,这就是秦汉时期沟通五岭南北的第一条古道。“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”所描述的进贡荔枝正是由此道进贡朝廷的。

再就是要弄清楚,杨贵妃有否尝到新鲜荔枝?

无可否认,荔枝在炎夏方熟,不耐贮运。据估算,广州到长安(今西安)用马接力跑七日七夜方到。经实验,不同荔枝品种,贮于鲜竹筒8昼夜后,有20%~50%仍保持原有色泽。把色泽仍好的挑出,献于贵妃是可以做到的。白居易之所以有“四五日色、香、味尽去矣”的说法,是希望不要因滋味而劳民伤财。而宋代蔡襄时已用船运盆栽结果荔枝上贡了,才有宋徽宗“何必红尘飞无骑,芬芳数本座中看”之诗句。而蔡襄《荔枝谱》所说的:“验今之广南州郡与夔梓之间所出,大率早熟,肌肉薄而味甘酸,其精好者仅比东闽之下等。”是否真实,用清代屈大均《广东新语》中说的作答可服众否?“闽粤荔枝,优劣向无定论。世之品荔枝者不一,或谓闽为上,蜀次之,粤又次之;或谓粤次于闽,蜀最下。以予论之,粤中所产挂绿,斯其最矣。福州佳者,尚未敌岭南之黑叶。而蔡君谟谱乃云,广南州郡所出精好者,仅比东闽之下等,是亦乡曲之论也。”屈大均是岭南人,说岭南荔枝好,恐也难服人,他就没有“乡曲”吗?当今之荔枝,孰优孰劣,杨贵妃远去了,只能由当今世人评说。但有两点是公认的,其一荔枝是我国古代拥有专著最多的一种果树;其二荔枝是原产中国的水果且在世界上有深远的影响。

广州萝峰寺古荔

怀枝荔枝

5.皇帝朱批

清代雍正年间,要求地方督抚道台及时上奏折,反映地方天气、治安、农业、经济、民情等情况。雍正在其《御笔》中写到让臣僚进呈奏折的目的时说:“然耳目不广,见闻未周,何以宣达下情,洞悉庶务,而训导未切,诰诫未详,又何以使臣工共知朕心,相率而遵道遵路,以继平治之政绩,是以内外臣工皆令其具折奏事,以广咨诹,其中确有可采者,即见诸施行,而介在两可者,则或敕交部议,或密谕督抚灼夺奏闻。”我们通过督抚等地方官给雍正的奏折及皇帝的朱批,可大致了解清代初期岭南地区农业、经济发展概况。

清代初期,广州作为唯一通商口岸,广东工商业得到了较快发展,尤其是广州、佛山等地。通过对外贸易,广州已是全国重要的税源地。工商业的发展,使不少农村人口、省内外工商业人口向城市集中。正如屈大均在《广东新语》载:“天下游食奇民,日以辐辏,若士宦,若工商,若卒徒白抢,若倡优游媚,增至数千百万。”这样一方面活跃了市场,另一方面又增加了广东粮食缺口的压力。

萝岗橙园

清代的《岭南杂记》中记载:“广州可耕之地甚少,民多种柑橘以图利。”当时广东山多田少,人口又增长较快,农民如何以有限的土地,获得更大的利益,只能因地制宜地发展经济作物。据《广东新语》载:“番禺鹿步都,自小坑火村至萝岗,三四十里,多以花果为业。其土色黄兼砂石,潮咸不入故美。每田一亩,种柑橘四五十株,粪以肥土,沟水周之。又采山中大蚁,置其上以辟蠹。经三四岁,橘一株收子数斛,柑半之。柑树微小于橘,橘茂盛可至二十余岁。柑亦半之。熟时黄实离离,远近照映,如在洞庭包山之间矣。自黄村至朱村一带,则多梅与香蕉、梨、栗、橄榄之属,连冈接阜,弥望不穷,史所称番禺多果布之凑是也。吾粤自昔多梅,梅祖大庾而宗罗浮,罗浮之村,大庾之岭,天下之言梅者必归之。若荔枝,则以增城为贵族。柑、橘、香橼,以四会为大家。岁之正月,广利墟卖柑橘秧者数十百人,其土良,其柑甜美,胜于四会、新兴。其种散在他处,香味迥殊,以故居人擅其利。番禺土瘠而民勤,其富者以稻田利薄,每以花果取饶。贫者乃三糯七粘,稼穑是务。或种甘蔗以为糖,或种吉贝以为絮。南海在膏腴,其地宜桑宜荔枝,顺德宜龙眼,新会宜蒲葵,东莞宜香宜甘蔗,连州、始兴宜茶子,阳春宜缩砂蔤,琼宜槟榔、椰。或迁其地而弗能良,故居人利有多寡。”

果蔗

槟榔

广州沙面(清)粤海关俱乐部

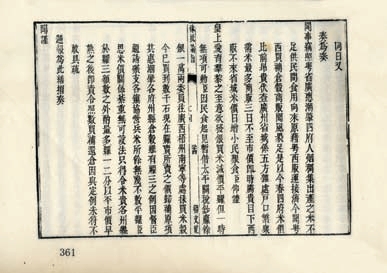

雍正朱批

广东巡抚杨文乾奏折及雍正朱批

经济作物的大发展,使原本田地紧缺而人口又快速增长的广东,更欠缺粮食了,处理不当就会酿成社会不稳。故此,督抚大员经常向皇帝呈折,汇报粮食情况。在雍正四年,广东巡抚杨文乾上奏:“粤省广惠潮肇四府人烟稠集,出产之米不足供民间食用,向来原籍粤西贩运接济,今闻粤西买补仓谷商贩闻风裹足,是以今春四府米价比前昂贵,伏查广州省城系五方杂处,户口繁众,需米最多,商贩三日不至,市价即时腾贵。目下西贩不来,省城米价日增,小民艰食,臣仰体皇上爱育群黎之至,意欲发银买米,减价平粜,但一时无项可动,臣因民食起见,暂借太平关税钞。盈余银一万两,委员往广西梧州、南宁等处采买米谷。今已买到数千石,现在粜卖,所卖之价归补原项。其惠潮肇各府州县,仓谷虽有粜三之例,因督臣题请碾支各镇协营兵米所余无几,不敷平粜。臣思米价关系綦重,无可设法,只得令米贵各州县于粜三额数之外酌多粜一二分以平市价,早熟之后,即责令照数买补还仓,因与定例未符,不敢见疏题报,为此缮摺奏闻。”雍正即批:“虽与定例不符,因时制宜,当如此通融,但仓庾积贮所关甚钜,必周详筹划,而后举动,不可漫忽。”

民间通例,因地制宜获利为先;皇帝朱批,因时制宜以济民艰。

6.行商花园

南临浩瀚大海的岭南,自古就是海上丝绸之路的一个起点。这早在《汉书》中就有记载:“自日南障塞,徐闻、合浦船行可五月,有都元国;又船行可四月,有邑卢没国……有黄支国,民俗略与珠厓相类。其州广大户口多,多异物……所至国皆禀食为耦,蛮夷贾船,转送致之,亦利交易……。”这表明,广东雷州半岛的徐闻和广西的合浦已是海外贸易的出发点。在隋唐以前,海上丝绸之路只是陆上丝绸之路的一种补充,但到了宋代时,陆上丝绸之路被战争所阻断,同时伴随造船水平的提高,海上丝绸之路逐渐代替了陆上丝绸之路,成为我国对外交往的主要通道。而岭南的中心地广州,自乾隆二十二年(1757年)只保留粤海关一口通商,到1842年五口通商止,这80多年期间,使广州的对外贸易有“金山珠海,天子南库”之称,并成就了一批富商巨贾。《广东新语》载有竹枝词一首描述了当时外贸盛况:“洋船争出是官商,十字门开向南洋,五丝八丝广缎好,银钱堆满十三行。”从事外贸的半官半商的十三行商人,在广州一口通商期间,所积聚的财富,可谓富可敌国,他们修造了大批园林、别墅。其中以当时潘仕成的海山仙馆最负盛名。

番禺余荫山房

顺德清晖园

东莞可园

美国人亨特所写的《旧中国杂记》有载:“外国朋友们认为,得到许可到潘启官在泮塘的美丽住宅去游玩和野餐是一种宠遇,特别是当他一家不在泮塘而在河南(广州城区珠江南岸)的时候。无论我们是划船的时候去休息,还是到那布置美妙的园子去散步,任何时候都有负责管理的仆人彬彬有礼地接待我们。

这是一个引人入胜的地方。外国使节与政府高级官员,甚至与钦差大臣之间的会晤,也常常假坐这里进行。这里到处分布着美丽的古树,有各种各样的花卉果树。像柑橘、荔枝,以及其他一些在欧洲见不到的果树,如金橘、黄皮、龙眼,还有一株蟠桃。花卉当中有白色、红白色和杂色的茶花、菊花、吊钟、紫菀和夹竹桃。跟西方世界不同,这里的花种在花盆里,花盆被很有情调地放在一圈一圈的架子上,形成一个个上小下大的金字塔形……”

洋人把潘仕成误弄成潘启官,但对园中的奇花异果的描述倒是把岭南的物产扬名至海外。

海山仙馆图(局部)

潘仕成后来生意做砸了,园子被朝廷变卖。随着时代的变迁,只能看到海山仙馆一角的荔湾湖公园了。富商巨贾,邀朋呼友,炫耀财富的海山仙馆成为人们的记忆,而“归来高士,退老东蓠;知止名流,养安北牖”的“岭南四大名园”:佛山梁园、番禺余荫山房、顺德清晖园、东莞可园,尽管园主人远去了,但古老的果树仍硕果累累,成为岭南园林中果树与造园完美结合之典范。

石湾公仔

岭南盆景

7.下南洋

岭南现今所产的水果名称中不少带有番、洋、西等字,这与岭南人海外贸易和下南洋谋生、游学等社会活动经历密切相关。

下南洋与中华民族另外两次大迁徙——走西口、闯关东不同。走西口、闯关东都是在国内迁徙,而下南洋则是漂洋过海去国外谋生、避难、游学。南洋的地理概念从广义上说不单是现在的东南亚诸国,也包括澳大利亚、新西兰、印度,以及太平洋诸岛。下南洋早在秦汉时期已有,凡是朝代更替,不堪战乱的普通百姓和权力失落的前朝贵族,不少人会过岭南越洋到南洋去。但他们更多的是为改变个人或家族命运、经济压迫,谋求经济发展、寻求新的知识而出洋谋生、游学、求知。英国、荷兰殖民统治下的南洋,正处于快速开发过程,对劳动力需求非常大,而我国东南沿海又有大量的失地农民。据不完全统计,1840—1930年的90年间,每年由福建、广东两省输出约10万人。

开平碉楼

在下南洋的人群中,有些挨不住回来了,但更多的是树高千丈,落叶归根回来了,光宗耀祖回来了,报效祖国、家乡寄物资回来了。这样不仅带回了海外的理念,还带回了海外的物种。典型的例子是世界文化遗产的“开平碉楼与村落”,还有广州东山的小洋楼、广州区庄的华侨新村。在开平马降龙村有一大片一个人抱不拢的阳桃林。在广州东山的小洋楼也不时可见原产于南洋的果树,80多年生的人心果,几十年生的波罗蜜、洋蒲桃等树。在广州区庄则有几层楼高的番石榴树。

开平立园

影响中国近代社会发展的部分书籍

广州东山小洋楼

广州区庄小洋楼

海外谋生、游学不仅开阔了他们的视野,更为岭南带回了新的思想理念,使岭南成为推动中国近代社会发展的重要发源地,如洪秀全的族弟洪仁玕的《资政新篇》、郑观应的《盛世危言》、容闳的《西学东渐记》、康有为的《大同书》、梁启超的《饮冰室合集》、孙中山的《三民主义》等。其中郑观应的《盛世危言》很典型地反映了岭南经商贸易思想,他主张经商致富而强国:“士无商则格致之学不宏,农无商则种植之类不广,工无商则制造之物不能销,是商贾具生财之大道。而握四民之纲领也,商之义大矣哉……我之商务一日不兴,则彼之贪谋亦一日不辍。纵令猛将如云,舟师林立,而彼族谈笑而来,鼓舞而去,称心餍欲,孰得而谁何之哉?吾故得以一言蔽之曰:习兵战,不如习商战。”

南洋是地球物种集中区之一,岭南人下南洋带回了不少新的物种,丰富了岭南的水果种类,基于是海外“番邦”带回来而带有洋、番、西等字眼。尽管有些树种很久以前已引入岭南,但同一树种、新的品种还是源源不断引入。引入的果树当中有不少是清楚何时何人引入的,如番木瓜早在明清时期,甚至有考究唐宋时就已引入,但在民国时期,旅居南洋的刘开谥、刘立夫兄弟带回番木瓜种子,给了岭南大学校长钟荣光先生,从而在广州河南(广州城区珠江南岸)一带发展了大片番木瓜。孙中山从夏威夷带回了酸豆,现仍在其故居生长茂盛。广东罗定的七根松阳桃是从新加坡带回来的阳桃食后播种而成。海南雷虎岭的人心果是从南洋带回来的果实食后播种而成。有些果树原产美洲,由美洲经西印度群岛到东南亚再到岭南,如菠萝、番石榴、西番莲等。来到岭南后,适应气候水土的就得到了发展,并逐渐本土化,但岭南人仍根据其来源或形状给了它们一个很直观名字。

澳门葡式建筑

汕头陈慈黉故居