第五节

色彩塑造的辉煌

——色彩在形体中的塑造与空间表现

我在敦煌,常常会被游客问到一个问题:“壁画中那些艳丽的颜色是不是你们重新填过的?”当我们告知都是1000多年前原来的颜色时,他们顿感惊愕不已。不错,我相信每一个人,第一次看到敦煌洞窟内扑面而来的色彩绚丽的壁画时,第一反应都是眼前一亮!继而细看,又会被那种艳丽色彩间的一条条流畅而情感丰富的线条所导引,走向远方,走向一种莫名的震动。当然,我第一次看到敦煌壁画时也是这样的。这使我想起了我在中国美院油画系学习的时候,我的导师马玉如先生对我们班同学说的一句话,他说一件好的艺术作品应是“触目惊心”的。就是你看到它第一眼时,会感到一种非常耀眼夺目的视觉冲击力,再细看时又会在心底产生一种震动和共鸣。当然,他又说,如果一件作品,看上去并不触目,但是再细一看是惊心的,也算得上一件好作品。如果一件作品触目不惊心,乍一看很抢眼、吓人,但细一看就空洞没东西了,这就是所谓“耍花枪”了。他教导我们艺术即使达不到“触目惊心”,也一定要达到“惊心”!要语出惊人!后来我便知道潘天寿的画是“触目惊心”的,弘一法师的书法是不太“触目”却是“惊心”的。当然,我第一次看到敦煌壁画时也是“触目惊心”的,我在学校一直是学习油画的,对色彩比较敏感,所以最初的兴趣便是从这些瑰丽色彩的形成和表现开始研究。

敦煌早期壁画所用颜料种类色系不是太多,只有朱砂、铅丹(橘黄)、石绿(绿)、青金石(蓝)、土红、泥色(即保留不画的泥墙色)、高岭土(白)、墨(黑)等几种。其中石绿色类中除少数为真石绿(孔雀石),其他大多为氯铜矿;青金石的蓝色类中也有用蓝铜矿的,现代人叫石青;这里说的石绿、青金石为半宝石类矿石,也用来做首饰,青金石主要产于阿富汗。后来才出现了云母、土黄、石黄、赭石、藤黄、花青、胭脂等颜料,也有用白垩、铅白代替高岭土的,还有用到蛤粉的(沥粉堆金也用)。敦煌壁画所用颜料大体可分为三类:一、矿物质类:如朱砂、铅丹、石黄、石绿、青金石、云母、赭石、石青;二、土质类:土红、土黄、高岭土、本色土;三、植物质类:藤黄、花青、胭脂、墨。另外还用到金属类,如金、银箔(在绢画中也有出现)等。敦煌壁画就用这些简单的颜料塑造出了绚丽多彩的神奇!

在敦煌壁画中,表现物体空间采用的都是“平面塑造法”。但必须注意的是,这里讲的“平面塑造法”包含了中国绘画的两个手法:一个是单纯以线描表现的白描绘画,因为中国绘画中线的运用如同汉字书写,本身就存在情感空间塑造。这是中国绘画必须完成的第一步塑造手法,也就是为什么单纯的白描可单独成为中国绘画的表现形式。另一个是指在完成线的白描之后的平面空间中再用色彩进行塑造,当然,这色彩的表现也是“平面塑造法”,这就是中国绘画的特点,也是本书要重点论述的中国传统绘画的色彩塑造法。严格地说,在中国传统壁画中其实是很难将线条与色彩分开来讲的。色彩塑造表现是中国绘画的第二步塑造手法,所以传统壁画的色彩表现与塑造是在线的塑造完成之后进行的,可见中国绘画的“线”塑造的重要基础和主导地位。由于色彩的表现也是“平面塑造法”,这就自然产生了喜欢用纯原色来作画的画者,这也就是我们要关注的为什么单一的颜色可以塑造色彩丰富的画面的问题。上面述过,敦煌壁画早期的颜色种类并不多,就是红色(朱砂)、橘黄色(铅丹)、绿色(氯铜矿、石绿)、蓝色(青金石、蓝铜矿)、土红色(红土)、白色(高岭土、铅白)、黑色(墨)等。以上几种颜色在使用时往往都用单独的原色,很少用调和后的复色,即使要用到两种以上的颜色,也是分两次或多次用单色相加重叠来完成的(图1—56)。这样即使色与色之间的重叠产生了另一种复色,也能清楚地看见其相互交融的几个原色色相,这就容易使每一个色层的塑造和层次感表现得非常强烈(不像西洋画的复色在调色板上调好再画到画布上)。加之汉民族只表现物体“固有色”的审美习俗,也只需要“平面塑造法”即可表达完成,因为形体的表现在上色之前的线的塑造中已完成了。只需表现物体固有的色彩,所以单纯和平面的塑造,就自然产生了极为抢眼“触目”的色块亮丽感,这就是东方的中国汉民族独特的艺术审美特征,也是东方艺术与西方艺术最重要的分水岭。当然,随着西方19世纪现代艺术的兴起,西方艺术家才惊愕地发现东方艺术这种直奔艺术表现巅峰的审美奥秘。

图1-56 莫高窟第296窟壁画 北周

当然,在东方艺术中,特别是我们汉民族的所谓“平面塑造法”,其色与色之间的构成与协调,看似简单,其实蕴藏了非常深奥的自然法则。一位学生同我一起去敦煌看了敦煌壁画之后问我,为什么敦煌壁画透着看似谁都能画出来的那种轻松自然?我说,不错,唐诗2岁小孩都能上口朗读,好像信手拈来的样子,可是我们现在的大作家也写不出,为什么?说明画画不是画的问题,作诗也不是字句的问题,宋代诗人陆游教他儿子说:“汝果欲学诗,工夫在诗外!”这也解释了为什么今天中国真正有成就的艺术家不多,因为大多数人都仅仅看到极其表面的东西,没有悟见艺术是人类天性本真的表现。西方画家毕加索90多岁了还看小孩怎么画画,就是在寻找与生俱来的天性本真。野兽派大师马蒂斯穷其一生研究东方的色彩构成,已有大成就了,但他晚年画不动画了,躺在病床上,仍要坚持用棍子指挥他的助手帮忙在墙上拼贴各种彩色剪纸,寻找东方色彩构成的最高深的法则。我相信他一定悟见了东方艺术这座高峰的奥秘,才会发出震惊他灵魂的惊叹!这种精神是很值得我们深思的,因为我们今人看不见中国绘画平面中的深度与空间,即不知道如何塑造进入本质的“深刻”含义,以及如何在画面中塑造出气韵与光芒!尽管南齐谢赫在画论“六法”中早就把“气韵生动”放在第一位,但我们仍然不知“气韵”出于何方。然而,我们随便拿一块敦煌的壁画出来,哪怕是巴掌大的,几乎都能感受到来自遥远千年前激情的深度,同时看见画面闪烁到空间来的那熠熠生辉的光芒(图1—57)。

我们不难看出,其中每一块色彩的所谓平面塑造都不是一次平涂而成的,而是经过两遍以上上色塑造而成的。值得注意的是,这里说的“塑造”一词本是雕塑的用语,“雕”与“塑”本是两种手法,往上“加”的手法叫“塑”,如用泥巴一块一块往上加做出的形体叫“泥塑”;将石头或木头用凿子和刻刀一块一块凿下打掉的叫“雕”,所以有“石雕”或“石刻”,以及“木雕”。敦煌因没有石料只能用泥塑上彩,所以叫“敦煌彩塑”;龙门、麦积山都是石山开凿,所以叫“龙门石刻”“麦积山石刻”。在绘画上用“塑造”一词也是引用雕塑中“塑”的方法,即用一遍一遍往上“加”的方法去画画。我们看到在敦煌壁画中,即使一块朱红色或是一块纯绿色也是要分两遍或两遍以上上色来完成的,即第一遍用较淡的色,第二遍用较浓的色,如不够再来一遍,而且每一遍上色的用笔也是“塑造”法,即可见到用笔情感的“写法”,绝不是死填呆涂。

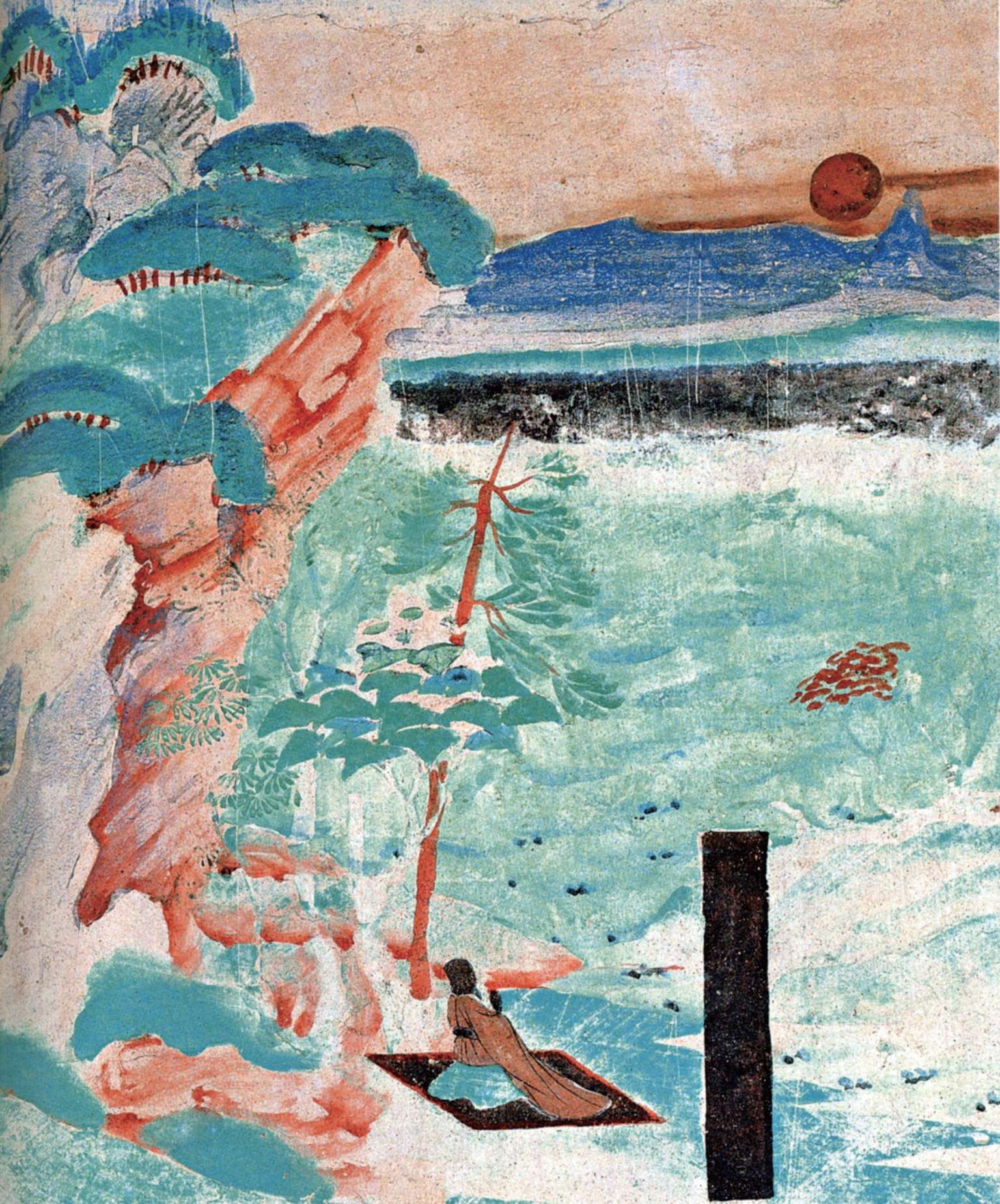

图1-57 垂柳修竹 莫高窟第285窟 西魏

在一个色块中如要有两种不同色彩复合表现时,同样先上第一种颜色,然后覆盖上另一种颜色。如感觉不够可再加上一遍或几遍,直至满意为止。当然,如果一个色块要表现三种以上的颜色,也以此类推。古人这样做是为了使每一种色的颗粒子都能独立封闭地存在于自己的胶液中。在画面上两色重合使用时,只要不多次反复来回用笔,其颜色就基本能保持自身的色泽。所以古代壁画1000多年了色彩仍然那么鲜艳。不要以为这是个“笨”办法,这种一层一层的重叠塑造法能使色彩始终保持艳丽而不浊气,更重要的是在这“平面”加“平面”中悄悄地完成了形体“立体”表现的空间塑造。我常在全国美展中看到有的重彩画面当场剥落掉色,都是因为不知道分层塑造和使用胶液的原理。我们敦煌研究院保护研究所专家用X光衍射检测壁画颜色的数据,也证明了古人大都如上所述采用单独涂层上色法,很少用到调和的复色。我们还检测到其中变色的壁画部分是使用了两种不同的复合色造成的(会自然氧化的色除外),特别是含有不同化学成分的色块相调和则变色更快,比如一个绿色中就有绿盐、氯铜矿、水氯铜矿、碱式氯化铜、石绿(孔雀石)等几种,其稳定程度都不一样,其中石绿最稳定。所以要分清楚每一种色的结构成分和稳定性。这里要特别注意的是现代有很多含有人造化学成分的颜色。我试过用化学元素制造的白色调石绿色,一年就变成灰色的了。当然,在没法确认这种颜色是不是含有人造化学成分,又找不到代替品时,特别是在修复古代壁画时,老一辈先生总结了一套严谨又可靠的方法教给我们。比如画面中需要淡的“四绿”矿物色,而手上只有“头绿”或“二绿”色,不能用“白粉”和“头绿”调成“四绿”来用,而要用一研钵(药店有售陶瓷研钵),将“头绿”或“二绿”倒入,加清水慢慢研磨半天左右,然后静放一夜,第二天慢慢倒去上层清水,轻轻刮下最上面的那层,这就是“四绿”色了。

制取其他色也以此类推。我们在洞窟里临摹也是遵照老一辈先生的方法去做的。因此我们也学会了自己研制颜色。关于怎样自己采用简单古法研制矿物色,请看我在中国美术学院与黄骏教授合带研究生课题研究时编著的《中国石窟壁画修复与保护》一书(中国美术学院出版社2017年版)。

当然,西洋油画也不主张在色彩运用中将几种色反复调和得“太熟”使用,因为易产生变色。油画家董希文早年随常书鸿先生到敦煌临摹过几年壁画,回到北京画油画时不用调色板了,而是按照在敦煌临摹的方法用很多盘子一盘一个颜色分开调色,重复的色直接在画布上调(减少调色次数也是防变色法之一)。这都是学习古代的用色法。他是常书鸿先生的学生,常书鸿先生在法国学习油画9年,还得过法国国家沙龙展金奖,他肯定教导过董希文使用油画颜色和不变色的技巧。我在北京故宫看到王希孟《千里江山图》的同时,也看到一起被收藏的王希孟画画用过的还保持有各种颜色的碟子,就是如上述的分色法分盘上色用的。如此我们就知道古人为什么一直要这样做了。这些都是画外的不传之法。也许有人会说,敦煌壁画不是也有变色的吗?不错,那是因为用到了会氧化的带金属成分的颜料,如铅丹(橘黄色)、铅白。但1942年张大千把北魏洞窟中表层的西夏壁画剥出时,看到底层北魏壁画的铅丹色仍未变黑(图1—58)。要知道,北魏至西夏至少也有600年,应该说橘黄色的铅丹色是在600年后才开始变成黑色的。

当然,这里面还有一点要论及的是,中国画中常常用植物质色料与矿物色颜料交替结合的表现方法来塑造视觉空间,即用矿物色的“厚”与植物色的“薄”来拉开空间感。如上述的《千里江山图》即以“薄”的水墨线勾勒形体,以“厚”的石青、石绿来点染山头。这在敦煌壁画中也比比皆是,如人物身上的色彩分别用两种不同质地的颜色来表现(图1—59)。也有用植物质色料罩染在矿物色颜料上面的,这样能产生一种奇特的色彩效果和层次感。当然,植物质色料的表现并非仅限于此,如墨色本身就可运用多层次的塑造和表现,可独立完成远近空间和厚重感,浓重处也可叫“重墨”,这就是为什么会在宋代以后产生“水墨画”。水墨与矿物色并用,水墨的层次负责往画面深度里面走,而矿物色的厚层次则负责往画面外面走,自然产生视觉空间。

图1-59 莫高窟第258窟菩萨(秀骨清像)北壁东起第七铺说法图中 西魏

在敦煌壁画中还有一种如阶梯一样层层递进的塑造法,在壁画图案中用得最多,如莫高窟唐代第23窟壁画(图1—60),也有人将其称为“叠染”,但我觉得不应叫“染”,因为会使初学者误以为是从浓到淡用水晕染形成的。其实在传统壁画中,这种表现层次递进的方法也与上面所述的“平面塑造法”一样,只是要注意一点,即先从最淡的色开始,而且要将所要表现这种层次的画面范围填满,然后再叠加填上一层稍浓的色彩,注意也要将第二梯层的色区填满,不要留出最浓的部分不填,最后再在这两层的基础之上“叠加”填第三梯层色区更浓的颜色,以此类推,画出更多的梯层色彩,即一层一层实实在在地递进叠加。为什么要这样表现,在这里不必多说,去试一下这种画法便会知道了。因为艺术是要“参悟”的,只有“参与”了才能“悟见”,才能悟见古人在这里蕴藏的心境和艺术整体塑造的神韵。

图1-60 莫高窟第23窟壁画 唐代

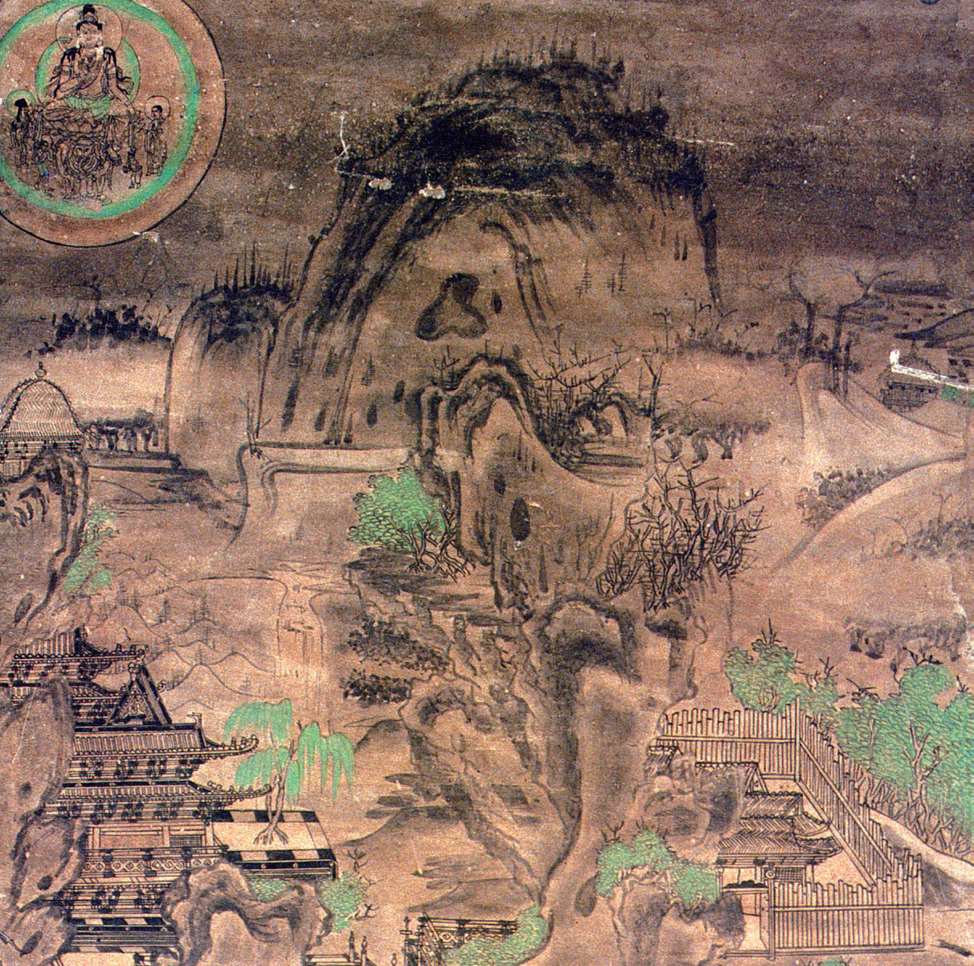

图1-61 榆林窟第3窟壁画 西夏

图1-62 榆林窟第3窟壁画(局部) 西夏

图1-63 榆林窟第3窟壁画(山水画) 元代

图1-64 榆林窟第4窟壁画 天王 元代

到了西夏、元时期,在壁画的表现方面出现了两种艺术表现倾向:一种是走向以水墨白描为主的表现式样,如莫高窟第3窟、榆林窟第3窟等壁画(图1—61、图1—62、图1—63)。另一种则是把壁画色彩的表现相比之前朝代的变得更加强烈浓重。前文述过,加强色彩必须加强线的表现,才不失中国线造型的主导地位,所以到了元代,用于造型的墨线再次被普遍加重加浓,成为纯重墨线法。当然这种加强的线也有两种表现形式:一种是起稿时就用浓重线,这样在不上色的地方就不用第二次“醒”线了;另一种是仍用前朝的染线法,即上色后再用“醒”线法加深线的浓度。所谓“醒”线法,是根据需要将某些地方重复勾一下线,为防止对“复勾”的误解,我们把这种局部加强重复再勾线的方法叫“醒”线法,即哪里的线被色彩覆盖得不清晰或不够浓重就加重哪里。这样也是在调整线与线之间的空间表现层次,让“线”在画面上始终有一种“清醒”状态。由于元代起稿线本身就比较浓重,所以“醒”线就更加“醒目”了。如榆林窟第4窟的元代壁画(图1—64)。当然,山西永乐宫的元代壁画采用的也是这种表现手法。由于永乐宫的画面人物巨大,浓重粗壮的线条显得格外流畅奔放,艳丽的色彩也更加饱和浓重,从色彩的厚度可以看出,其塑造的遍数大都在两遍以上(留空白不上色的除外)。毫无疑问,元代壁画同时加强线与色的表现手法,是在唐代艺术的基础上又向前迈进了一步,进而成为中国传统壁画艺术的又一种风格的表现形式。当然,永乐宫壁画与敦煌壁画还有一点不同,就是改进了壁画墙面结构,使壁面更加结实牢固,所以能支撑住更厚色彩层次的表现。除了上述两种表现色与线的关系外,为了加强色彩的厚度,在永乐宫壁画中还出现了一种“勾填法”,即勾完线后上彩时让出线条(也有在“醒”完线后再补填加强的),不使色沾染到线条,如永乐宫壁画中的这位“雷神”背后的人物线条就是明显的“勾填法”(图1—65)。其实,永乐宫以上三种色线的表现方法都有,如(图1—66)壁画中的“五岳之一”的衣纹线就是染线塑造后再“醒”线提神的。元代的线与色的加强表现,让我们再次看到中华民族每个朝代都在不断追求新的色彩与线艺术表现语言的形式美!当然,从隋唐时期至元代形成的各种绘画艺术风格,一直影响到明朝的法海寺壁画乃至今天的绘画艺术。

中国传统绘画中一个颜色分层重复塑造产生的厚重,与一次性厚涂上色法不论在视觉还是表现情感上都是有天壤之别的,这也是中国传统绘画与西洋绘画最根本的审美区别。加之线的层次塑造也是相重叠加式的,所以自隋唐以来有色彩的传统中国画被称为“重彩”画,唐代张彦远《历代名画记》就称其为“重采”(“采”与“彩”是古今字,同音同意),由“重复”而产生“厚重”,这是汉民族将朴素本质“归真”的审美表现语言,这里面“重(chóng)”与“重(zhòng)”也是双关语。所以使用传统的“中国工笔重彩画”或“中国重彩画”的名称,不论是语言文字还是制作程序上的表达都是非常精准正确的。由于中国画历来使用的材料种类范围多样,所以色料中凡是矿物类的我们称之为“矿物色”或“石色”。近年来,有人提出要把“中国工笔重彩画”改称“岩彩画”。不管是谁提出的或出自何方,或有什么理由和依据,这都是一个学术问题,需要大家认真商榷。现在甚至有人把敦煌壁画也叫成“岩彩画”,这不仅不了解敦煌壁画的色彩和语言表现形式,仅从其中部分矿物色的色料来改名,还会在全国各大美院的临摹传统壁画教学中引起混乱,因为传统的画史、画论中没有这个词。关键是在所谓“岩彩画”的色料中仍然是以中国传统矿物类色系为主的,并没有“出新”。就当今所谓“岩彩画”的色料种类而言,也不全是石质类矿物色,还有“土彩”类,如土红、土黄、高岭土、土色(泥墙本色)和蛤粉等。敦煌壁画常常很巧妙地使用墙壁的本“土色”入画,以“留白”的形式把“墙土色”变成画中的色系,如莫高窟第249、257等窟,特别是莫高窟第237窟西龛楣上的花纹图案,采用黑、蓝、绿、红色彩组合成图案,使“留白”不画的“墙土色”在这里产生了一种金光闪闪的神奇的效果(图1—67)。也许有人会说,为其改名字是因为现在色的种类更多了。不错,之所以更多了,是因为衍生或增加了部分色系。就如同一个大学,增加了几个系科而已。退一步讲,即使古代壁画是全部用矿物色画出来的,也没有理由改名换姓。而且敦煌壁画中也早已有以矿物色表现为主的画面,如莫高窟第285、320等窟壁画(图1—68、图1—69)。这种用纯色块或纯墨直接写形表现的绘画在中国传统中叫“没骨画”,古而有之。当然,如果与传统绘画的各种材质和表现有很大差距的标新立异,也是要大大提倡和鼓励的。但如果这些标新立异会混淆中国几千年的传统艺术教学,甚至引起很多不必要的争论,则不必改名了。很多老先生和美术院校的老师要我写评论文章,但10多年了,我一直在观望,不赞成也不反对。因为我一直认为,艺术本身是有很大的自净能力的。如果它不符合艺术规律和潮流,一段时间之后,自然是会消亡的。当然,目前教学,我还是主张用“中国工笔重彩画”或“中国重彩画”这一传统的称谓。其实,全世界的所有绘画颜色系列中都含有一部分矿物色料。西方的油画、水彩画和水粉画、胶彩画(俗称“蛋彩画”“坦培拉”)也都包含了各种矿物色料,但也只以“油性”“水性”“胶性”(坦培拉即蛋液和水性胶调和色)来命名。中国则以表现形式的种类来命名,是一种更广泛、更有空间自由的语言文字表达方式。西方16世纪的达·芬奇、米开朗琪罗、波提切利和美国的现代画家安德鲁·怀斯等都是蛋彩画的高手。他们也都仅仅以各自表现不同的风格而影响于世。

图1-67 莫高窟第237窟龛楣壁画 唐代

图1-68 莫高窟第285窟壁画 西魏

图1-69 莫高窟第320窟壁画 唐代