强渡乌江模范连

长征路上跨激流

“强渡乌江模范连”在国人心中一直是英雄连队的突出代表。这个连队在红军二万五千里长征中,为打破国民党军队的围追堵截,战胜自然天堑,建立了不朽功勋。

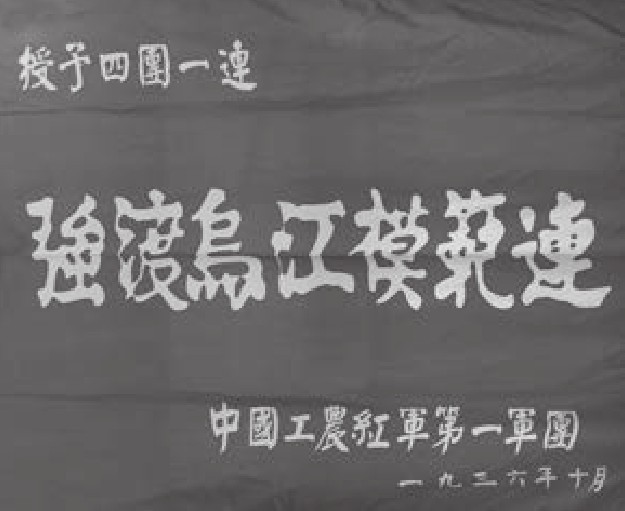

“强渡乌江模范连”荣誉战旗

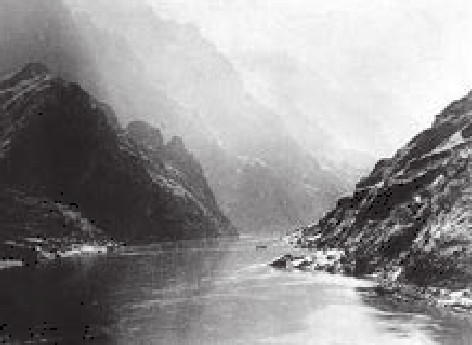

强渡乌江的战斗行动,始于长征途中的1934年12月31日。当时,红1军团第2师第4团,即著名的铁军“红四团”,奉中革军委命令,在团长耿飚、政委杨成武指挥下,从百里之外急行军至贵州乌江中游瓮安县以北江界河南岸渡口,准备强渡到江北岸,为红军进军遵义开辟通道。江界河渡口位于龙塘乡。这里是典型的山区,通往渡口的公路九曲十八弯。而且,乌江这一段江面水深流急,江面宽250米左右,两岸悬崖绝壁,明暗礁石多,像一条乌青色的蛟龙向东北方向奔腾,素有“天险”之称。无论投下什么东西,转眼就冲得无影无踪。此时,正值岁末年初,江水挡道,两岸铺雪,追兵渐近,敌情紧急。

1935年元旦清晨,耿飚和杨成武就立即赶赴战斗实地仔细侦察。此时,天空阴暗,不一会儿又飘起了雪花。只见江面浓雾弥漫,江界河对岸的景物难以分辨。经轻机枪扫射对岸进行火力侦察,发现对面渡口大道约有一个连的国民党军防守,火力较强。耿飚他们又询问当地老乡,得知渡口上游500米处,有一条很小的傍山小路,勉强可以走人,但也有国民党军的排哨;离江岸一公里处的庙里,驻有国民党军的团部;半山腰上驻着预备队;两岸的渡船都被国民党军破坏烧毁。

老乡告诉战士们,渡乌江必须具备三个条件,第一要有大木船,第二必须是大晴天,第三要有熟悉乌江水性的好船夫。这三个条件目前红军都不具备,而且对岸还有国民党军的较强火力封锁,想渡过乌江还真是难上加难。而眼下到了这个紧急关头,将士们必须豁出命来完成强渡任务,别无选择!

下午,耿飚和杨成武到师部汇报敌情和具体战斗预案。最后,红2师师长陈光和政委刘亚楼决定:佯攻渡口的大道,主攻上游500米处的小路。并强调佯攻要大张声势,偷渡要隐蔽迅速!

耿飚和杨成武领命而回,立即分头动员,组织力量,准备强渡。先抓紧用1个营的兵力,从下午到晚上运送毛竹和石料到南岸渡口,以引起对岸守敌的注意;并在上游小路附近悄悄扎制了几十个竹筏,准备强渡之用。每个竹筏用5根毛竹来扎制,先把竹干上的枝杈削净,再在两头和中间用小钻各打一个眼,而后用小竹竿横穿起来,最后用竹绳把大小竹竿捆紧。另外,在竹筏的前端用火烤一下,使它翘起来,以减轻水流的阻力。双层竹筏则用10根毛竹扎制。连夜又到各连队挑选了18个能攻善守、会游敢泅的干部战士,组成一支渡江突击队。

元月2日上午9时,红4团开始试渡。助攻方向,以轻重机枪的猛烈火力扫射江北岸敌渡口据点。主攻方向,在上游500米处从18名勇士中挑出8名,让他们拉着一条粗绳索游到对岸,以便后续部队武装泅渡。试渡前,杨成武对8名勇士进行了思想动员:“今天下雪还有风,风也冷,江水更冷。但是,再冷,也不能阻挡我们战斗的热血。”3连连长毛正华率先站出来表达坚定的决心:“为了突破乌江,完成战斗任务,就是寒风冰水,我们也要坚决过去!”杨成武说:“好,祝你们成功!”随即让通信员端过来一壶酒,耿飚、杨成武分别给八勇士每人斟上一碗。大家高举酒碗,一饮而尽,顿时浑身发热,豪情万丈。接着,耿飚一声令下:“出发!”八勇士牵绳依次下水。过江快三分之二了,一切进展顺利。突然之间,“轰、轰、轰”几发迫击炮弹炸响,一下子就打断了八勇士牵拉的绳索。敌军发现了红军武装泅渡,立即用迫击炮阻拦轰击,瞬间造成红军八勇士1人牺牲,7人被迫返回,首试失利。

强渡乌江的渡河点

第二次,红4团在当夜组织实施偷渡,派3个双层竹筏陆续下水。几十分钟后,终因江宽水急,只有3连连长毛正华率领5名战士加一挺轻机枪的第一个竹筏渡过乌江,另外两个竹筏被激流冲往下游。虽然没有造成人员伤亡,但渡江形势不容乐观。

元月3日凌晨,中革军委副总参谋长张云逸代表刘伯承总参谋长来到红4团督战,传达军委指示说:“追踪我们的国民党军薛岳纵队离这里不远了,形势危急,4团应迅速完成渡江任务。”另外,一同随张云逸来到红4团的军委工兵营1连和干部团特科营工兵连,指导第2师工兵连利用时机,抓紧准备架浮桥。刘亚楼也派师政治部干部加强火线思想工作,进一步鼓舞战士们的斗志。杨成武和耿飚果断召开团党委紧急会议,决定第三次由1营出动60多只竹筏,立即分批进行大规模强渡。战斗前,红4团指战员聆听了中革军委的指示精神,情绪激昂,纷纷请战,愿做最大牺牲渡过江去,确保党中央和红军主力安全渡江。

上午9时,第一批渡江的还是3只双层竹筏。17名勇士划着竹筏渡到距江对岸约50米处时,被敌军发现,立刻枪声大作。我军则用密集的火力压制还击。这时,在江对岸峭壁下突然传来一阵激烈的枪声。原来是昨晚成功渡江后,隐蔽在悬岩下一个俗称“老虎洞”的杂草丛生的小洞里的毛正华连长和5名战士向岩上敌堡发起仰攻射击。红军两边夹击,让敌军乱了方寸,慌乱射击。17名突击队员趁势划筏登上对岸,并与毛连长他们会合。接着,这23名勇士迅速占领岸边阵地,并向纵深发展。与此同时,1营第二批突击队由1连组成,以几十只竹筏,在20多挺轻重机枪掩护下,冒着敌人的枪林弹雨,向对岸出击驶去,十几分钟内成功强渡乌江。登上江对岸的红4团1连向守敌发起猛攻。在红军一片喊杀声和手榴弹的爆炸声中,守敌1个排死伤过半,残余向山上逃窜。突然,敌军大量预备队冒出来反扑,1连且战且退,被迫往江边退守,情况十分紧急。这时,在团指挥所通过望远镜观察战斗进程的陈光和刘亚楼命令炮火支援。很快,军团直属炮兵连连长赵章成和指导员王东保来到了阵地。在阵地上,赵章成亲自操作八二迫击炮,把4发炮弹准确地打到江对岸敌军阵地。敌军顿时溃散,红军1连乘势反击,不久就击败了敌军。

在江南岸的红4团3营协同各路工兵连队架设浮桥,立即展开砍竹、伐木、扎竹排、集石料等作业。他们将几百个竹筏串联起来,横排铺起,连接乌江两岸。方法要点为四:一是编织大量的竹箩筐装上石块做成石锚,甚至用铁块做成铁锚,用来固定竹筏;二是把毛竹劈成细篾再编成竹绳,用来连接牵引竹筏;三是每个竹筏之间再用细竹绳甚至绑腿布捆绑固定结实;四是在竹筏上铺门板或木板。

经过36小时连续奋战,浮桥快速架好。红军中央纵队和红5军团部队踩着浮桥安全顺利地跨过乌江。就这样,国民党军号称的“乌江天险”被红军突破了。当薛岳等部队追到乌江边时,红军已烧毁浮桥,离江北岸有数十里之遥了。

元月15日,红军乘胜占领了遵义城后,由邓小平主办的总政治部《红星》报第三版用大字标题刊登前线通讯《伟大的开始——1935年的第一个战斗》和《军委奖励乌江战斗中的英雄》,对红4团在决定中央红军生死存亡的关键时刻成功突破乌江天险,保证中央红军顺利渡江的英雄事迹进行了广泛有力的宣传。

不久,红4团1连又在奇袭腊子口的战斗中,勇立奇功,再创辉煌。当时,团政委杨成武与新任团长黄开湘商定:正面由杨成武指挥,用2营6连从正面进攻,夺取木桥,猛攻隘口。另派1营1连、2连,由黄开湘率领,沿右岸的峭壁迂回到敌人侧后奇袭敌人,达到全歼敌人占领隘口的目的。9月16日深夜,战斗开始后,已由3连连长调任1连连长的毛正华,首先率连队尖刀排悄悄地迂回到腊子口右侧,攀登陡峭登上崖壁,摸到敌人后面去。有一个外号叫“云贵川”的苗族小战士手持带铁钩的长竿,钩住岩缝,像猴子那样攀上险峻高耸的峭壁,他顺着陡壁最先爬了上去,然后将事先接好的绑腿缠在树干上放下来,后面的红军战士拉着绑腿一个接一个地上去了。

黑夜中,正当正面战斗激烈进行的时刻,一红一绿两颗信号弹在夜空中升起,黄开湘已经率部全部登上顶峰。迂回成功!当3颗信号弹又腾空而起时,大部队发起总攻了。刹那间,冲锋号声、机枪声、迫击炮声和呐喊声响彻腊子口的上空。山上山下,还有包抄部队,都吹起了总攻军号,向腊子口方向各个炮楼和暗堡里的敌人发起总攻击。战士们从各个方向向敌人射击,敌人乱作一团,从空中掉落的一个个手榴弹在敌群中爆炸,许多敌人被炸死炸伤。

红军战士突然出现在敌人的后方,吓得敌人魂飞魄散,扔下枪支仓皇逃命。敌人逃跑时在树林里放起了火,一时间火乘风势,烈焰腾空,噼啪声响遍山间。红军战士们在忽闪忽闪的火焰中冲锋陷阵,穷追不舍。当腊子口的顶峰披上霞光时,团长黄开湘率领的1连、2连迂回部队和6连敢死队胜利会师了。

红4团拿下天险腊子口,为中央红军打开北上的门户。军团政委聂荣臻来到腊子口桥头,面对半尺深的手榴弹破片层,伫立良久,慨然长叹。聂荣臻说:“关非不险,路非不难,倘使我们的部队有一营之众纵深防守,纵有10万之师又焉能叩关而入?是我们的部队太勇猛、太机智了!”战后,2连荣获“腊子口连”奖旗一面。

1连被授予的荣誉战旗

1936年10月,红军三大主力在静宁、会宁地区胜利会师之后,红1军团代理军团长左权、政委聂荣臻在梳理总结长征时期的战绩时,决定补授第2师第4团1营1连“强渡乌江模范连”荣誉称号。

红军强渡乌江战斗时涌现的英模22人荣获“突破乌江战斗英雄”称号,每人还获奖励军衣1套。其中,第4团3连连长毛正华荣获三等红星奖章。

1961年,中国人民解放军八一电影制片厂将当年红军突破乌江的战斗故事,拍成电影搬上了银幕,生动地再现了这一声东击西、出其不意、攻其不备、强攻加智取的典型战例,成为几代人百看不厌的红色经典传奇。

1985年10月,第43军番号撤销,该连改编为第54集团军第127师第379团1营1连。和平建设时期,该连完成了1998年长江抗洪抢险、“和平使命-2005”中俄联合军演、汶川抗震救灾等一系列急难险重任务,为人民立下不朽功勋。

进入新时期,“强渡乌江模范连”改编为第82集团军某合成旅某连。这支叶挺独立团的先锋连队,必将在改革强军的新征程中书写新的光荣。