跟不上进化脚步的颜料

早在数万年前,人类的眼睛和大脑便已发生了进化,使得他们能够很好地理解这个世界以及自己所处的位置,从而创造出艺术。然而,可用的颜料还没有取得显著的发展。

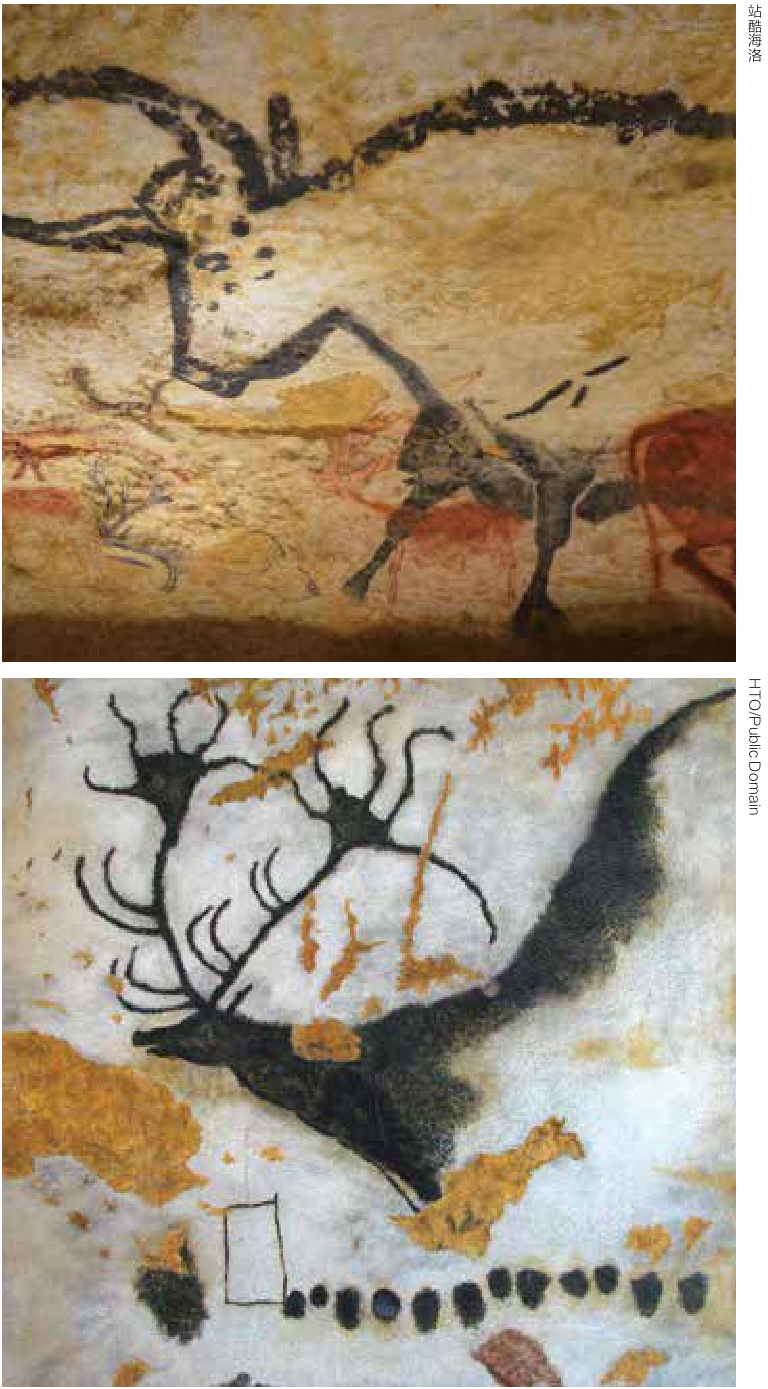

法国拉斯科洞穴石壁上的岩画就可以完美地证明这一点,至少可以在某种程度上证明这一点。其实,游客进入的并非真正的洞穴。在真正洞穴所在的山坡上,有一座棱角分明的混凝土建筑,周围有停车场和宽敞的花园,若非有巨大的落地窗和铺满草皮的屋顶,这座建筑就是标准的野兽派建筑。它就是拉斯科洞穴4号:国际洞穴艺术中心。这座博物馆俯瞰着法国南部壮观的韦泽尔河。如果说博物馆的外观属于野兽派风格,那么与外观形成鲜明对比的内部设计无疑属于后现代风格,里面是一场洞穴岩画摹本的盛宴。

其实,真正的洞穴就在博物馆的外面,仅与之相隔几分钟的路程,洞内有丰富的早期人类绘制的精美艺术作品。然而,游客无法进入这个洞穴,他们只能走进博物馆,乘坐一部大到能容纳一个旅行团的电梯,进入一个复制的洞穴。它完美地再现了真实的洞穴,洞内满是早期人类绘制的精美艺术作品的复制品。

当我在邻近的城镇蒙提涅克的一间河畔咖啡馆里享用完啤酒和奶酪之后,某种不协调之感越发强烈,对此我倒并不是特别介意——虽然复制的洞穴无法与真正的洞穴媲美,但这场“洞穴之旅”仍然能够让游客叹为观止。虽然其中的岩画均为摹本,但足以以假乱真。展览布置得非常巧妙,洞壁以数字化的方式测绘,洞内采用了间接照明,力求让游客真切地感受到,在约两万年前,早期人类是如何在燃烧动物脂肪的油灯的照明下,用吹管和简陋的画笔,以粗略的透视法将山谷中运动着的马匹、大型猫科动物和其他野生动物描绘出来的。

动物用黑色线条勾勒出轮廓,涂成红色,并画在岩石上能够突出其身形的位置。更暗、更浓的黑色用来表示阴影或突出立体效果。吹管产生的喷绘效果使一些动物看上去仿佛渐渐消失在天际或不见踪迹,使另一些动物看上去像施了魔法般神奇地出现。在昏暗灯光的照射下,这样的画面必定会令人惊叹。

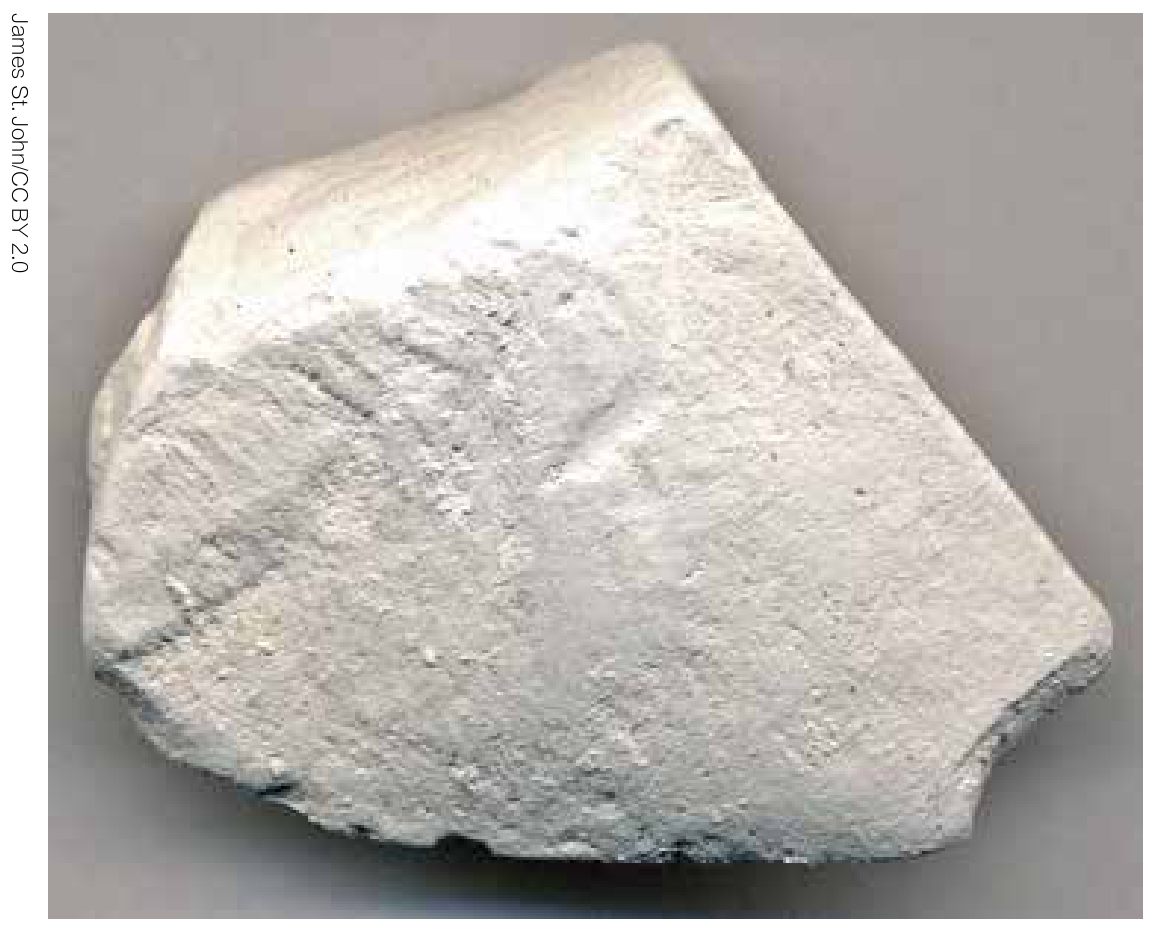

即使是拉斯科洞穴里的岩画这样壮观的艺术作品,要想直接通过作品本身去理解创作者的想法,也是有困难的——早期人类很难利用手边可用的绘画材料完美地呈现他们所看到的景象。在博物馆内的复制洞穴外,策展人摆放了一排玻璃烧杯,里面装着各种粉末状颜料以及在附近找到的、可作为颜料来源的岩石样本,其中两种是一般所猜测的黄色赭石和红色赭石。作为白色颜料的“白黏土”可能来自方解石(碳酸钙)或者其他物质。(分辨旧石器时代的白色颜料是件棘手的事。例如,碳酸钙有可能来自石灰岩、牡蛎壳或蛋壳,还有可能来自其他物质,要想对此做出准确的判断,唯一的办法就是将颜料的粉末放到显微镜的载玻片上,加以观察。)至于黑色颜料……这个问题我会在后面论述。

从博物馆的前门望去,峡谷绵延至数英里之外。在蔚蓝的天空下,绿树成荫的山坡向下延伸,谷底是一条蜿蜒曲折、波光粼粼的灰蓝色河流。第一眼看到这派景象时,我意识到,19世纪描绘法国南部风光的画作确实或多或少展现了这里的迷人之处。但是,拉斯科洞穴中的岩画无法再现这个五彩缤纷的世界。

我在礼品商店买了一袋碎赭石颜料。其中包含了四种颜色——红色、黄色、橙色和棕色。如今,想必有艺术家能够用它们合成有用的颜料,但我只是想了解它们的颜色范围而已。

这是最重要的部分——我想知道早期人类可以运用的颜色。拉斯科洞穴岩画的创作者有着跟你我差不多的眼睛和大脑,他们的视网膜能够接收三段峰值不同的光谱,接近红色、绿色和蓝色,再加上大量的神经元,他们便可构建对世界的视觉印象。但是,他们的艺术作品,或者说他们创造出的颜色,无法与他们所看到的相匹配。

加热后的红色赭石粉末(左)、未加热的黄色赭石粉末(右)

美国红岩峡谷。红棕色砂岩的主要成分是氧化铁

法国拉斯科洞穴石壁上的岩画

白垩

炭粉

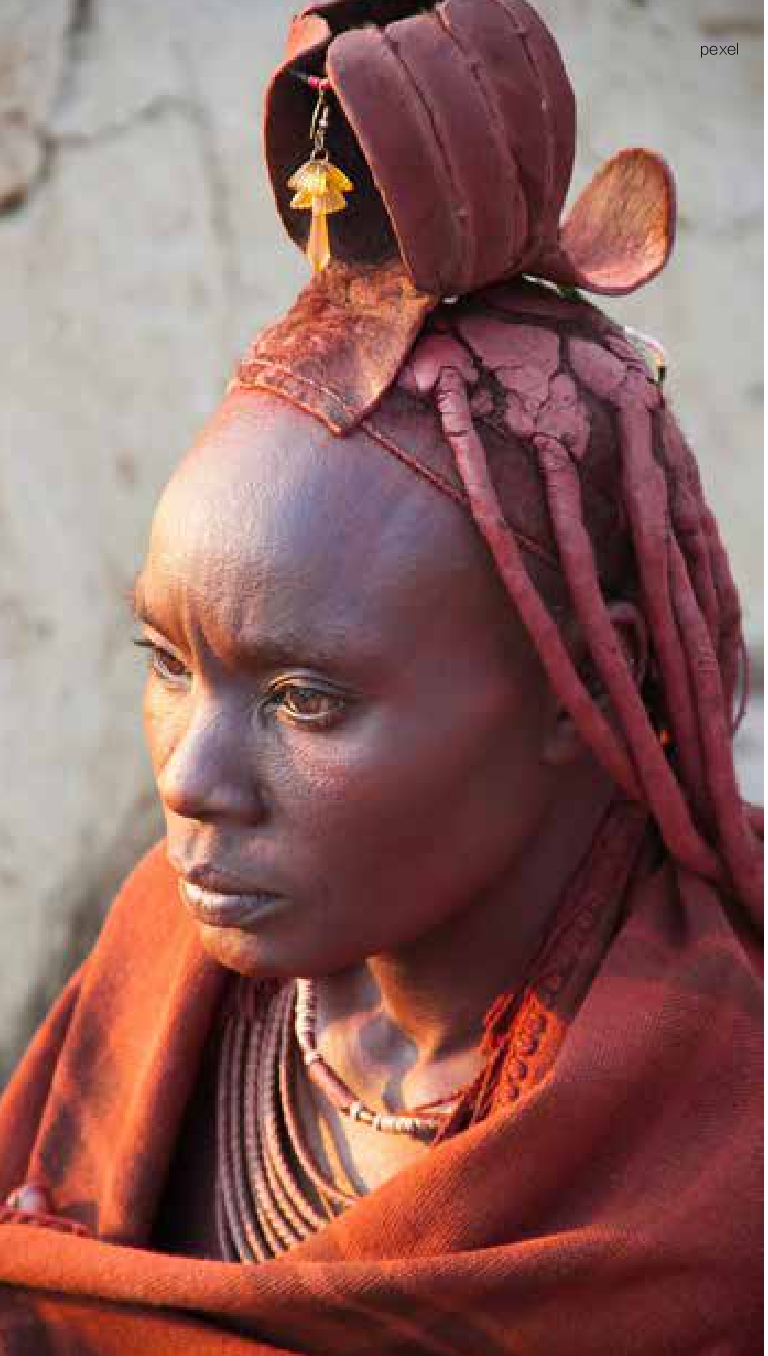

辛巴族女性会将奥特吉赛涂抹在身体和头发上

辛巴族人正在磨红色赭石粉末,以制作奥特吉赛