第一讲

我改变了对读书的看法

在作文教学上,给人一个模式,让人反复练习、背诵,考试时马上得高分,这就好比是糖,是小作用;而让他们读美文,让他们发现生活细节,让他们大胆地动口动笔,引导他们找到生活和学习之间的联系,这种教学方法,可能不是立竿见影的,但对孩子们的影响是深远的,就像给他们播下了一颗种子,这才是大作用。

教学过程

第一节:

1.学生用心听老师讲故事,听完回答问题。

2.将三个问题的答案记在笔记本上。

3.将答案串联起来,加上题目《我改变了对读书的看法》。

第二节:

4.小声读《我改变了对读书的看法》,然后问自己三个问题:“我”之前怎么读书?现在想怎么改变?要怎样改变?

5.发现三个问题没讲清的,可适当充实内容。

6.再读《我改变了对读书的看法》,适当加上过渡句段。

7.三读《我改变了对读书的看法》,还有不通顺处再次修改。

教学内容

1.老师提出三个问题,学生一边听讲一边思考

读书的大作用是什么?以前你是这么认为的吗?

怎样才能把书读好?以前你是这么认为的吗?

以后你想怎样读书?想成为怎样的人?

这是一棵空心树,尽管生长的环境那么美,但它已经死了

这是一棵爬了一条长蛇的树,但它百毒不侵,依然枝繁叶茂

2.看图领悟“小作用”和“大作用”

领悟:

人和树一样,心死了,境遇再好也无济于事;心是活的,境遇再糟糕也影响不到自己。有的人读书,一味追求考高分,上名校,找好工作,当大官,最后“关进去了”。有的人从书中学习积极进取的精神和做人的道理,不断提升自己的修养,最后成为受大家尊敬的人。

以上似乎是大道理,我们也可以往小里说。只为考分数的人,书上说什么,老师说什么,他就记住什么,并不用“心”去读;用“心”去读的人,他会联系自己的生活实际,形成自己的想法。前者成绩也许提高得更快,但很可能最终后者会超越前者。像树一样,这就是有“心”和无“心”的区别。

前者读书,获得的是小作用;后者获得的是大作用。小作用是糖,一吃就知道是甜的;大作用是种子,常被人随手一丢,但它却能生根、发芽、开花。

3.三个故事

老师讲了三个故事。

第一个故事:季羡林看包

秋天,北京大学新学年开始了。一个外地学生背着大包小包走进了校园。实在太累了,他就把包都放在路边。这时,正好一位老人迎面走过来,学生走上去说:“老爷爷,您能不能替我看一下包呢?”老人爽快地答应了。那位学生于是轻装地去办理各种入学手续。一个多小时以后回来了,老人还尽职尽责地履行自己的使命。学生谢过老人,两人各自离开。几天之后,北大开学典礼,这位学生惊讶地发现,主席台上就座的北大副校长季羡林先生正是那一天替自己看行李的老人。

季羡林这位大学问家,他懂得尊重普通人,这是比他的学识更让人尊重的地方。

第二个故事:鲁迅爬楼梯

鲁迅晚年住在上海,与外国友人、美国女作家史沫特莱有些交往。当时,外国友人住在上海相当讲究的华懋饭店。一次,鲁迅穿着平常的衣服去拜访她。看门人上下一打量,直截了当地说:“走后门去!”这家饭店的后门是为运东西和供下人们用的。鲁迅绕了一个圈子,从后门进去。来到电梯跟前,开电梯的也是将他浑身上下一打量,连手都懒得抬,用脑袋向另一边摆了一下:“走楼梯去!”没法子,鲁迅只得沿着楼梯一层一层爬上去。外国友人看见气喘吁吁的鲁迅,了解了情况,生气地说:“要告诉他们经理!”鲁迅摆手制止了,说如果那样做,两位工作人员就失业了。

鲁迅这个“大书虫”,读书教会了他“宽容”。

第三个故事:放鹅学音符

这是我自己的故事。我上学前有两大爱好:一是哭鼻子,一是打架。小时候有事没事总爱哭,有一次在门前田埂上跳来跳去,结果胳膊摔断了,在田埂上哭了一下午也没人搭理,因为我父母知道我有事没事总要哭。除了哭,就是打架,外面找不到人打,就打姐姐。父母怕姐姐被打死,只好送她去外婆家。姐姐被送走后,我特别想她,央求父母将她接回来,并保证再也不哭、不打架了。姐姐接回来后,我兑现了诺言。但不哭、不打架的日子,特别寂寞。家里就给我买回七只鹅,让我去河里放鹅。整条河都是我的,我还是感到寂寞。为了打发时间,我就开始用石头作画,自学简谱中的七个音符,借助太阳的影子来计时……我变得爱动脑筋,爱钻研了。上学后我继续放鹅,并开始带课外书到河边去读。

我觉得读书的人应该耐得住寂寞。

学生习作

让学生思考老师讲的故事,领悟其中的道理,回答三个问题,然后将问题的答案整理成语句通顺、有条理的作文,题目是《我改变了对读书的看法》。

以下是两篇学生习作,一篇电子稿整理,一篇纸质稿拍照。

习作一:

我改变了对读书的看法

读书的大作用是什么?是提高语文成绩?是考到好大学?还是只为了父母而读?都不是,读书的大作用是修身养心。

从前有个学生,他考上了著名的北京大学。他提着很多行李,左摇右摆地排队办手续。他等了许久,还是没有轮到他。过了一会儿,有一位老头走了过来。学生说:“老爷爷,请您帮我看会儿行李吧,我先去办完其他手续再回来,可以吗?”老头毫不犹豫地答应了。但是办其他手续花了很长时间,眼看夕阳要下山了,学生心想:老头子应该已经走了吧。手续办完了,学生回到了放行李的地方,看见了老爷爷,他还是一动不动地站在夕阳下。小伙子走上前去,感谢了老爷爷之后,目送着他走了。

第二天,这个学生来到学校报到的时候 [开学典礼的时候],发现昨天给他看包的竟是北大的校长 [副校长]——季羡林,他惊讶不已。

这个故事让我明白了一个道理:读书不仅让我们学到很多知识,同时也可以让我们修身养心,就像季羡林一样,读了很多书,才有这么好的修养。

我以后一定要认真读书,成为一个有修养有内涵的人!是老师让我改变了对读书的看法!

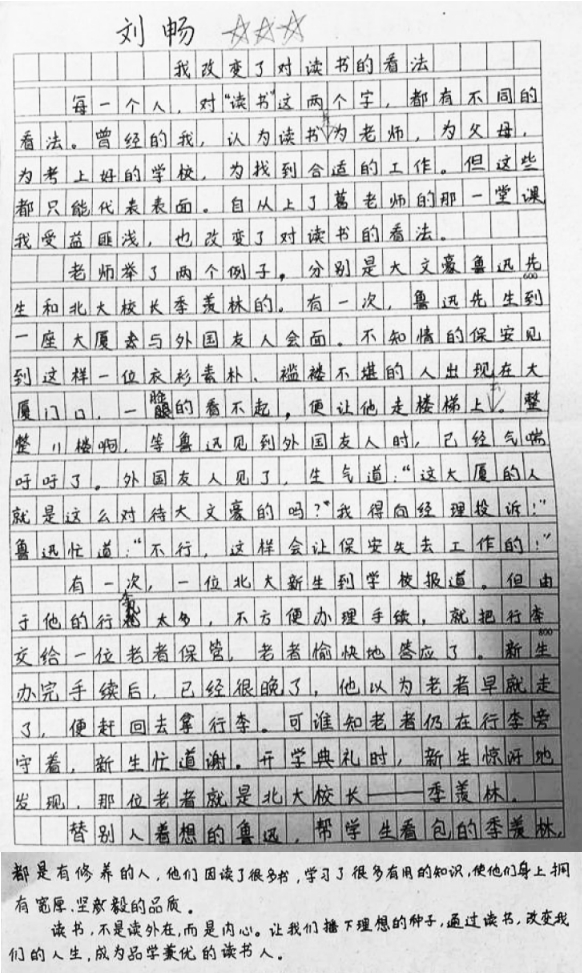

习作二

:

:

教学杂谈 写作是思维体操

不读书,就想写好作文,这是不符合规律的事。教作文,首先得教读书。读一两本书,就想提高语文成绩,提高写作水平,这也是不符合规律的事。要做好长期读书的准备,就要改掉急功近利的思想。老师在教如何读书,其实也在教如何做人。

将入学第一课听到的内容记下来,一方面加深了对读书的正确认识,另一方面也锻炼了写作思维。但不要以为这只是简单地重复老师的话,老师讲的哪些话是证明这个观点,哪些话是证明那个观点,这需要有很强的逻辑思维能力。多数孩子对这篇作文不畏惧,且有话可说,普遍比他们之前要写得多写得快(达到了预期目的)。

以上两篇是初学写作的同学写的作文。也许你在惊叹的同时,也免不了疑惑:这不是高中生写的议论性文章吗?怎么能让初学的孩子写这个?

是的,确实很少人敢做这样的尝试,他们会认为孩子写不了这种文章。如果我跟孩子们讲要叙议结合,要用什么论证方法,我敢肯定孩子们不敢写、不会写。我也没有别的招数,我只是认为孩子能听懂我讲的故事所要表达的意思,懂多少就写多少,于是孩子就真的能写了。跟孩子打交道,我常提醒自己要幼稚一些,又常把孩子看得成熟一些,这样我们的沟通就会少了许多障碍。做好了这些心理准备,我就像和同龄人聊天一样,跟孩子聊读书的作用;跟孩子聊像季羡林、鲁迅那样的“大书虫”,他们的品质、人生有什么不一样。听完故事,孩子将吸收的东西用文字整理出来。这其实是件很难做的事,比如有的同学只记下了某个故事,而老师想用这个故事来告诉大家什么,却未必弄得清楚——这正是我们想对孩子们进行的思维训练。

写作是思维体操,是要训练孩子们的思维的。如果句与句、段与段之间毫无逻辑可言,那么,这不是在学作文,这仅仅是在学写字。就像学画人像的人必先学人体结构,而不是学会了画一种器官,再学另一种,最后组装起来,这种“目中无人”的学习方法,是画不出人的精神气韵的。同样,要学写作文,也应从整体思维入手,然后再练习写人、状物、记事等,这样才能够越学越轻松快乐,才能写出有灵有肉的作文来。