第二讲

原来作文可以这么写

学生写作容易犯“人格分裂”的错误。生活中很有话题可聊,课堂上铺开作文本却没话写;明明自己是这么想的这么做的,写进作文中却变了样;生活中有童心、童趣,活泼可爱,写进作文里的却是虚伪、虚假,面目可憎。因此,作文指导首先要打通课堂和生活的通道,让他们知道,生活中发生的,都是可以写进作文中去的。

教学过程

第一节:

1.师生问答。两个学生上台回答问题,其他同学记录问题和答案。

2.思考对话内容并加以总结。

3.将本课内容整理成作文,题目为《原来作文可以这么写》。

第二节:

4.学生读《原来作文可以这么写》,老师分析作文是否体现了“原来”二字的含义:过去一直不懂得,现在才懂得。

5.原来写上厕所也可以是优秀作文,作文好在哪里?同学们听后有何反应?这些话能否加到作文中去?

6.根据提示修改作文。

教学内容

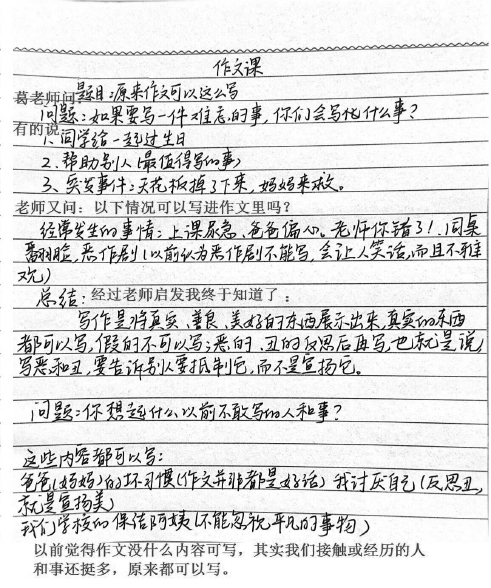

1.问答环节

如果要写一件难忘的事,你们会写什么事?记下来。

讨论谁想的事情比较值得写。

看看这些事情能不能写进作文中去?比如,上课放屁、爸爸偏心、同桌翻脸、恶作剧、上课尿急、老师你错了。

如果你有钱买两套衣服,你会挑一样的款式,还是挑不同的?

2.朗读环节

习作:

我多想上趟厕所

早上,我努力睁开睡意正浓的双眼。看看手表,不禁大叫:“Oh,my God!都六点五十了!”我顾不得洗漱、吃早餐,就跑到了教室里。

过了一会儿,开始上第一节课了。刚上不久,我突然感到有一股强大的“浪潮”打击着我,原来想撒尿了。好不容易挨到了下课,可倒霉事儿尽在我危急的时候出现。刚下课,英语科代表叫我交作业,我翻翻课桌上堆积如山的书堆没有发现,又翻了翻书包……好不容易找到作业,结果却又上课了,没有上到厕所。

第二节课时,“浪潮”一次又一次打过来,我一次又一次忍着,真渴望上趟厕所。终于,下课了。我刚起身准备去上厕所,生物老师又进教室说:“今天下午要交抄的卷子,不交的重罚!”啊,对了,我忘记抄卷了,便忍着赶起作业来。

经过了一节课、两节课、三节课……“浪潮”一次又一次打来,一次又一次变本加厉。我忍,我忍,我再忍,我再再忍。终于,我迎来了曙光。放学了,我冲出教室,跑进了我期待已久的厕所。出来时,我顿时感到神清气爽,天更美了,鸟儿飞得更高了,我也舒服了,情不自禁地说了一声:“快哉!快哉!为之爽也!”

3.总结领悟

写作文也像穿衣服,不可千篇一律。写真正发生在自己身上的事,才不会和别人的重复。

真实的都可以写,假的不可以写,恶的、丑的反思后再写。写恶和丑,是告诉别人要抵制它,而不是宣扬它。

学生习作

课堂笔记:

习作:

原来作文可以这样写

一节作文课上,葛老师问了我们一个问题:“如果要写一件难忘的事,你们会写什么呢?”一石激起千层浪,同学们都争抢着回答这个问题。

佳睿同学首先抢到了发言的机会:“我会写生病了家长带我去看病。”刚说完,下面的同学(包括我)就说:“这些我们都写过了!”葛老师说:“这件事太平常,也写得太泛滥了,不能体现‘难忘’的‘难’字。”葛老师又问了嘉宁同学:“那你会写什么呢?”嘉宁说:“我会写别人给我过生日。”我心想:这个题材还不错。可就在这个时候,睿涛同学的话让平静的课堂炸开了锅:“我觉得应该写天花板掉下来,妈妈来救我。”同学们说:“想象力真丰富!”“这个也太夸张了吧!”

葛老师示意大家安静,接着他笑眯眯地告诉我们:“刚才说,太平常的事不能体现‘难忘’;而你走了另一个极端,你说的事,要遇上一回都难,哪里谈得上‘忘’呢?你呀,平常要多多观察周围的事,不要写一些没发生的事。”

我心里纳闷了,太平常的事不能写,没发生的事又不能写,那作文该怎么写呢?其他同学也许也在想这个问题,一个个竖起耳朵听老师讲下去。

葛老师问:“这些事情可不可以写呢?”说着,屏幕上就有“上课放屁,爸爸偏心,同桌翻脸,上课尿急”等字眼。我们边看边笑,有个女生说了一句:“肯定不能写!”老师就反问她:“为什么不能写?”这个女生回答说:“我们老师很严格!”老师再反问:“老师严格,管得着你放屁吗?”同学们都大笑起来,一些比较文静的同学也忍不住捂着嘴巴笑。

接下来的一幕更是让我们震惊,屏幕上居然出现了一篇题为《我多想上趟厕所》的优秀作文,老师还让我们齐读了一遍,我们几乎是笑着将它读完的。最后老师总结说:“为什么你们读这篇作文这么起劲?因为小作者写的事情很真实,我们也深有体会,而这么真实的事,别人不写,他写了,所以,大家都喜欢读。”

葛老师的话,还有他展示的例文,让我恍然大悟。是啊,还有多少人和事,很真实,很有趣,或者引人深思,原来都可以写进作文里啊!要是早知道这些,我们还会担心作文没什么可写吗?

教学札记

让孩子以《原来作文可以这么写》为题写一篇作文,一石三鸟:第一,这节课让孩子明白了,作文和生活是密切联系的,当时场面怎样,大家心理怎样,都可以写进去;第二,动笔写,巩固了对这节课内容的学习,“写作文也像穿衣服,不可千篇一律”“真实的都可以写,假的不可以写,恶的、丑的反思后再写”,这些话孩子们耳熟能详了;第三,从提问、答问,到做笔记、订正笔记,再到修改成文,每一步都不难,最后却写成了一篇作文,让孩子真正体会到作文不是难事。当然,也有些孩子最后变成写课堂实况,而没解决“原来”“可以”“这么写”等问题。这是要重点引导的,引导好了,孩子们就把握了写作文的整体思路,否则看每一段都是好的,但连成篇才发现并没解决问题。

教学杂谈 我为什么要改变孩子对读书的看法

我教写作的第一步,就是改变孩子对读书的看法,而写作反倒成了“顺便”做的事。好比医生给病人看病,大谈特谈生活习惯,治病倒成了“顺便”做的事。这种医生是中医,他不是给你一剂止痛药,让你舒服一刻算一刻,而是让你通过改变习惯并长期坚持,来提高自身免疫力。世上最靠得住的人是自己。你要想真正健康,就要依靠自身的免疫力。

我教作文就是借鉴中医疗法。如果教你套用好词好句,教你套用作文模式,或者干脆让你把好作文背下来,这的确能给人“进步神速”的假象,但是,这样做好比从树上摘叶子,总有摘完的一天,是靠不住的,你得自身能长出叶子才行。说到底,还是得靠自己。你必须扎根土壤,吸收养料。

写作的土壤和养料在哪里呢?在书本上,在生活中,二者缺一不可。你只读书本,写作就会重复他人,依赖他人,这是靠不住的;你只留心生活,而不读书,你又学不来将生活转变成文字的能力。因此,书本和生活,缺一不可。生活是无字之书,书是有字的生活。或者说,生活是流动的书本,书本是有字的生活。中医说要打通任督二脉,写作则要打通生活与书本的要道。这样,读书能把书读活,生活能活出几分诗意,而写作正是诗意人生的一种表现形式。

我要改变孩子对读书的看法,就是要让孩子将读书看作生活的一部分,长期坚持地读,不求回报地读。如果读书只是为了写作,读书只是为了考试,那么,一旦老师没有给你想要的高分,你就会有挫败感,你就会怀疑,会放弃。如果把读书当作生活的一部分,如同美丽的风景、美妙的音乐、美味的佳肴,用来愉悦自己,丰富自己,你就不会有挫败感,也不会有失望,你就能够持之以恒,最后,你的不求回报反而会让你收获更大的回报。

读书带给我们最大的回报,就是修炼人格品行。有些人通过读书考上了好大学,找到了好工作,当上了大领导,但心术不正,玩火自焚,锒铛入狱,或者不说这些极端的例子,你有了好工作,有了好职位,但你没有良好的人际关系,你找不到生活的乐趣,你就也仅仅获得了读书的小作用。要想获得读书的大作用,就要以更真诚的态度去读书,去生活,而不能把书本当作沽名钓誉的道具。你玩弄了书本,生活也会玩弄你,你不是赢家。读书就是修行,读书就是修心。写作的人最终拼的是人格,心中没有美好、没有梦想、没有期盼的人,是断然不能写出佳作来的。当然,对一个有高品行、大人格的人来说,他已经得到最大回报了,还能顺便写作,这不更应该觉得是上苍额外的馈赠吗?

不管是作文,还是做人,都应该先从读书开始;读书,则从改变对读书的看法开始。