天极宇宙观

先秦文献中记载宇宙观最丰富的当属《楚辞·天问》,其中有“圜则九重,孰营度之?惟兹何功,孰初作之?斡维焉系?天极焉加?”四问。东汉王逸《楚辞章句》云:“斡,转也。维,纲也。言天昼夜转旋,宁有维纲系缀,其际极安所加乎?”东汉王充《论衡·谈天》云:“天极为天中。”可知战国时期观念中,寰天有多层,各层间有绳索相连,绕天极而转。老子《道德经》第七十三章云:“天网恢恢,疏而不失。”可见当时“天网”观念的存在。西汉《淮南子·天文训》记载,连接南、北和东、西四方的两条绳索为“二绳”,伸向东北、东南、西南和西北四个方向的绳索为“四维”,既表明了八方,也构成了天网的基本纲要。

《史记·天官书》云:“中宫天极星,其一明者,太一常居也。”可知当时天极以极星为标志。极星实际只是最靠近天极的亮度高的可见恒星,因为岁差的关系,时有变化。在公元前 3000 年前后,极星是亮度 3.65 等的中国古星象系统中紫微垣内的右枢星(天龙座α星,星名为Thuban)。公元前 2775 年时,其赤纬为 89.53°,距离真天极非常近。此后该星离真天极渐远,而亮度约 2 等的中国古星象系统中的帝星(小熊星座β星,星名为kochab)离天极渐近。至公元前 1600 年,二星的赤纬均约 83°,更明亮的帝星遂取代右枢星成为极星 [2] 。

距今 7 000 多年前,在长江中游地区的高庙文化和淮河流域的双墩文化中,与天极相关的史前图像已经相当丰富,标志着“天极宇宙观”的初步形成。

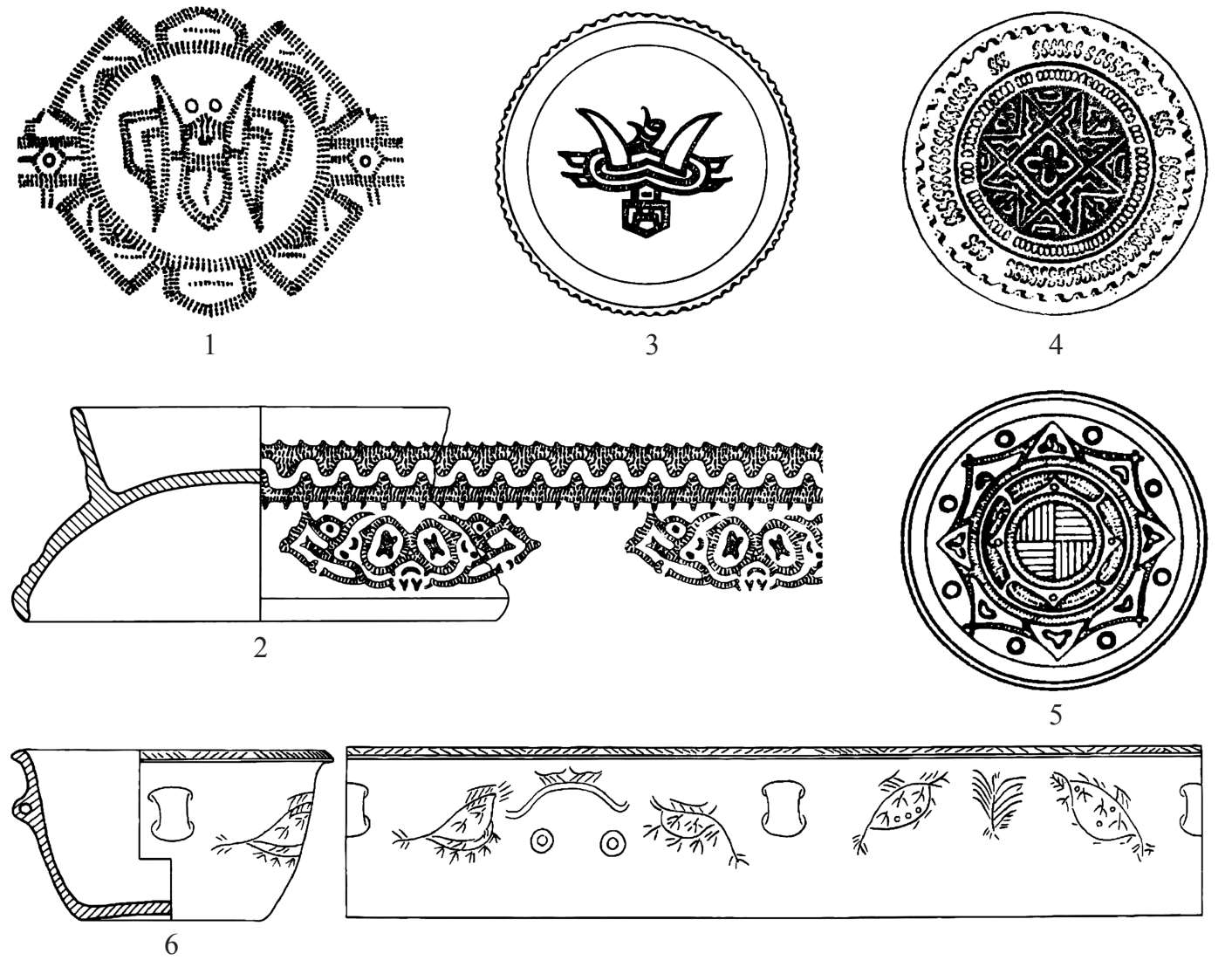

高庙文化白陶器制作精美,上面刻画繁缛图像,内容非常丰富 [3] 。高庙遗址出土的一件圈足簋的器身上,有复杂的戳压图像,中心为阔口四獠牙兽面,上有两只小眼睛,下有一物下垂如舌(图一,1)。考虑到对四颗獠牙的夸张表现,此神兽为虎的可能性很大。兽面周围有圆圈环绕,圈外以不同图形分出八方。上下方向为尖顶屋宇形;左右方向为简化的鸟首;四维方向为长方形框,内加尖顶形状。位居中心的獠牙阔口,占据的明显是天极之位,推测代表着天极之神的动物形象。两个鸟首,代表天极的稳定和运转,需要神鸟维护。汤家岗遗址出土的一件高庙文化圈足盘,侧面图像需要倒置观看,可见回首对视的双鸟,中间为巨目獠牙神兽,同样表现了神鸟维护天极的主题(图一,2)。高庙遗址出土的另一件簋,倒置观看,底部中心为阔口獠牙兽面,獠牙之间有仰天鸣叫的鸟首,阔口两侧各伸出羽翼状物,整体恰似神鸟展翅将天极兽面驮负在胸前(图一,3) [4] 。

图一 距今 7 000 年前后的天极图像

1.高庙 05T15——02㉑:2 2. 汤家岗M41 ∶ 3 3. 高庙 91T2003㉑∶12

4. 汤家岗 78M1 ∶ 1 5. 松溪口T1 ⑦∶ 6 6. 河姆渡T29(4)∶ 46

双墩遗址以器物底部流行刻画纹而闻名 [5] ,其中很多应与天极观念有关,虽然潦草,但信息量非常丰富 [6] 。其中一类为单独符号,包括十字纹、双线十字纹、弧边四边形纹、亚字纹、类席纹、重环放射线纹和重环芒角纹等,这些图案均有中心和方向之基点的内涵(图二,1~7)。另一类为复合符号,包括亚字纹+弧线四边形、双弧线四边形、重环星芒+双线十字、星芒+两个不同方向十字,以及双线十字+漩涡纹等,漩涡表示了天体旋转之态(图二,8~12)。一些碗底出现猪的形象,可能是北斗之神的动物形象化身(图二,15)。

图二 双墩遗址刻画符号

1. 92T0521⑱∶24 2. 92T0721㉙∶ 36 3. 86 发掘品∶ 80 4. 91T0819⑰∶ 80

5. 91T0819⑲∶ 86 6. 92T0723㉗∶ 23 7. 92T0721㉙∶ 52

8. 92T0721㉗∶ 19 9. 91T0819⑲∶ 91 10. 91T0621 ⑨∶ 109 11. 92T0723⑪∶ 67

12. 91T0719⑮∶ 62 13. 92T0722⑳∶ 43 14. 92T0722㉖∶ 17

15. 91T0819⑲∶ 73 16. 91T0819⑲∶ 69

距今 7 000 至 6 000 年,长江中游的汤家岗文化陶器图像继续表达同样的主题。汤家岗遗址陶盘M1 ∶ 1 底部外缘刻画有三重圆圈,内圈有天极的几何表现方式八角星纹,其中心为一正方形,内有纽结纹(图一,4)。内圈和中圈之间为七组椭圆形点,中圈和外圈之间为六组S形纹,表现出颇为复杂的与天极有关的知识。

松溪口遗址陶盘T1 ⑦∶ 6 盘底中心圆圈内为平行横线和平行竖线交错形成的席纹,为天极的另一种典型表现方式 [7] 。最外圈为八个连弧和四个尖角组成的图案,每个连弧内凹处都有一个小圆圈,整体观之,两连弧交接点的凸起和两侧的圆圈如同鸟面,可能是有意的设计,表现神鸟对天极的维护(图一,5)。

长江下游,在距今 6 000 多年的河姆渡文化中,河姆渡遗址发现的一件陶钵,两面均有刻画图像(图一,6)。一面为有“介”字冠的弓背形,下有重环双目,可视为环目天极神兽的简化表现。“介”字形和弓背形,也可以视为展翅的飞鸟,双目代表兽面,表现的是鸟负天极神兽的正面,两侧有立鸟,则是中心神鸟的简化侧视形象。河姆渡文化的田螺山遗址,发现 1 件双鸟木雕(图三)。两只鸟相背而立,翘起的翅膀对接,形成“介”字形,如兽面的额头。两只鸟重环状的简化身体,正如兽面的双目。鸟曲折的双腿和不规则四边形尾部相交的形态,形成兽面的口齿。正视的兽面和侧视的神鸟巧妙地结合在一起,表现的也是鸟负天极神兽主题。

图三 田螺山T306 ⑧∶81双鸟木雕

可见,在距今 6 000 年开始的中国史前时代灿烂的转折期之前,“天极宇宙观”已基本形成,其内涵不断丰富,包括以下几个要点:(1)大地为方形,天为半圆球形,覆盖大地;(2)天体以天极为轴心旋转,天极经常以八角星纹和纽结纹等图像表现 [8] ;(3)天地之间有“维”“柱”相连;(4)龟是宇宙的天然模型,龟背隆起像天,龟腹平整像地,龟足为连接天地的柱子;(5)天极之神位居天极,控制着宇宙星宿的运转,其动物形象为虎,经常以四獠牙兽面表现;(6)神鸟有驮负天极之功能,对宇宙的运转至关重要;(7)北斗是最重要的星座,是季节变化的重要指针,猪为北斗之神 [9] 。