蜕变和羽化

中国史前社会上层墓葬中有以玉质昆虫随葬的独特现象,与此昆虫有关的信仰传统绵延不绝,在商周玉器和青铜器纹饰上有更丰富的表现,引起学者的关注。马承源在对青铜器蝉纹的讨论中简要提出“汉侍中以蝉为冠饰,取其居高食露、精洁可贵之意”,暗示商周蝉纹也有此意。他又引《论衡·无形篇》“蛴螬化为复育,复育转而为蝉”,提出“蝉纹还有象征死而转生的意思” [10] 。

牟永抗曾简述史前蝉、蚕遗物 [11] ,又与吴汝祚著文详细阐发,提出后石家河文化玉器和商周青铜器流行蝉主题,表明蝉很早就进入了人们的精神生活,成为人神交往的媒介,“蝉蜕”象征着死者灵魂的永生。蚕的蜕变、吐丝、作茧和羽化过程在古人观念中充满神秘感,最初的育蚕、制丝和丝绸的使用都具有巫术意义 [12] 。孙守道在对红山文化“玉蚕神”的研究中,对蚕的神化过程做了详细考证 [13] 。郭大顺在对那斯台和牛河梁发现的红山文化玉“蚕”的考证中,指出它们表现的应是蚕蛹,并进一步讨论了上述对蝉和蚕的宗教内涵的认识 [14] 。

俄罗斯学者阿尔金认为红山文化玉猪龙和妇好墓蜷体龙形玉雕的形象与金龟子、叶蜂和步行虫的幼虫相似,所以这些玉器表现的并非猪龙或龙,而是类似的昆虫幼虫。昆虫由卵到幼虫再到成虫的生长变化过程,给予人类“最重要的思想就是昆虫的再生”。他的言下之意似乎是,以玉制作这些昆虫幼虫是为了求得再生,但文中并未作出明确解读 [15] 。

邓淑苹在对蓝田山房藏玉的评述中提出红山玉器喜好表达动物胚胎期或幼虫阶段,意在强调宇宙间生生不息的“元气”,“也就是促使生物蜕变或羽化的生命力” [16] 。孙机通过自己的研究,得出与阿尔金相似的结论,即蜷体龙形玉器模仿的是金龟子或豆象的幼虫 [17] 。重视这种昆虫“可能是着眼于其从幼虫到成虫的变化过程”,这种神奇的转化会唤起各种联想,当时可能有以此为核心内容的神话,细节已经湮灭不闻。但早期文献中仍可见对这种转化的描述:《吕氏春秋·应同篇》云“凡帝王之将兴也,天必先见祥乎下民。黄帝之时,天先见大螾、大蝼”,《史记·封禅书》中有“黄帝得土德,黄龙、地螾见”的记载,更以这种转化为祥瑞。龙的形象和概念即由对昆虫幼虫形象和其转化的神化而来。

郭静云对阿尔金的研究有所阐发,但基本观点一致,即早期蜷体龙形器和后来龙的形象“来源应为昆虫”,“在大自然中,只有昆虫能自蛇体化为鸟形,亦只有昆虫能暂死而再生升天。因此古人将昆虫神化,形成了龙的形象与崇拜起源”。她还提出欧亚和美洲等不同地区的萨满信仰中,“昆虫之形象均具有关键性作用,也都与变形羽化的神能相关” [18] 。王仁湘系统收集了商周时期和后石家河文化的蝉形象,提出“蝉在古蜀文化中和古中国文化中有象征高洁的意义,更有复育再生的意义,这应是它进入信仰领域的重要原因” [19] 。

昆虫的一个显著特征是其在生命过程中身体会不断变化。昆虫幼体自卵内孵出后,经过一定时间,虫体的生长随着外表皮的形成而停止,需要脱去旧表皮并形成更大的新表皮,这个过程称作“脱皮”,脱下的旧表皮称为“蜕”,多数昆虫都会蜕去 4~8 次旧皮,生出更大的身体,此过程即“蜕变”。昆虫的成虫从前一虫态脱皮而出的过程称作“羽化”。蝗和蝉等“不完全变态”型昆虫的复眼和翅膀在幼虫体外生长,但羽化后才能真正飞翔。而蚕蛾等“完全变态”型昆虫的复眼和翅膀都在幼虫体内生长,要经历更复杂的成蛹和破蛹而出的羽化过程 [20] 。诚如上述研究所言,这种独有的“蜕变”和“羽化”生命历程,是昆虫进入信仰系统最重要的原因。

西辽河地区,对昆虫蜕变和羽化之力的信仰起源颇早。

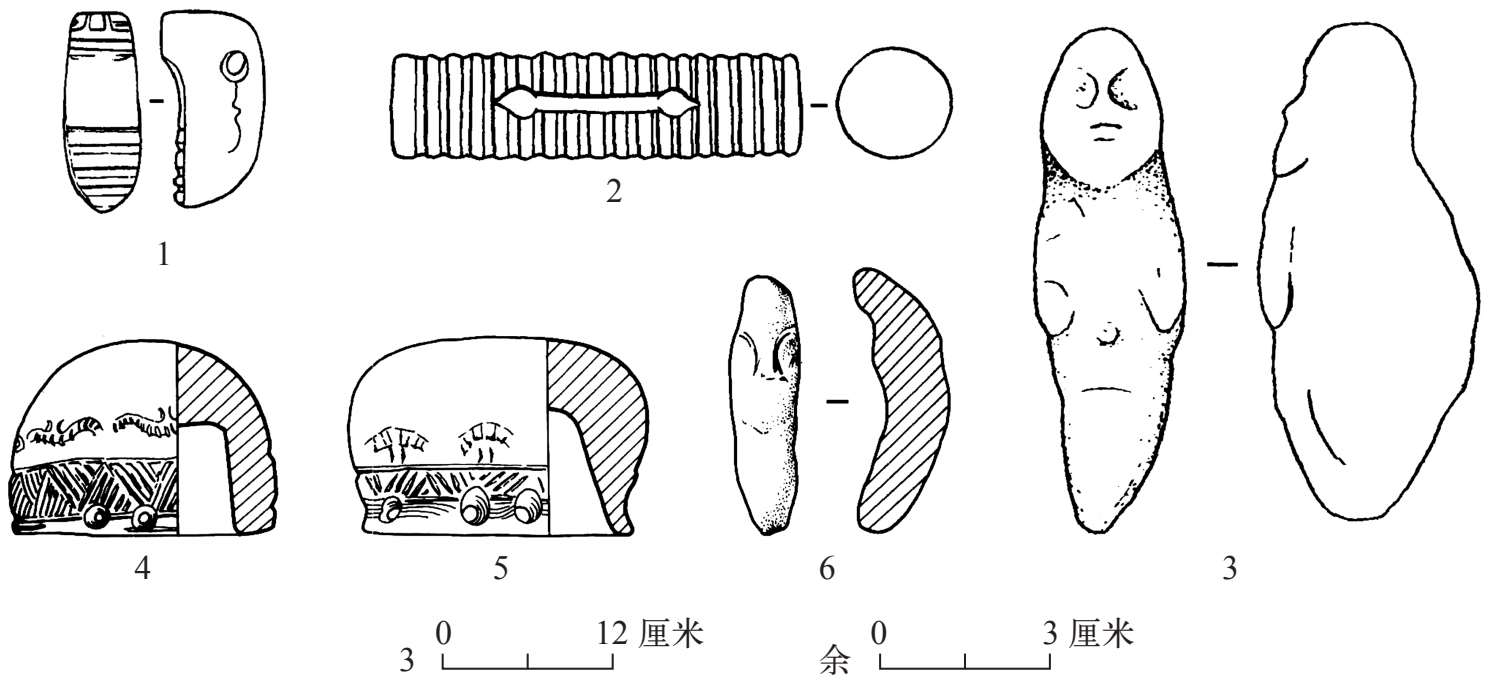

内蒙古林西白音长汗遗址兴隆洼文化(约距今 8 200~7 000 年)M7 号墓中出土的一件玉器M7 ∶ 1,被称作“玉蝉”,棕黄色,长 3.5 厘米。身体略弯曲,上端凸出,刻画出圆目和宽扁的嘴部;下腹部有 4 道平行凹槽,表现身体分节的状态(图四,1;图五) [21] 。从勾曲的形态和凸出的双目看,此器物更可能表现的是蝉的幼虫。蝉属半翅目的蝉亚目,虫卵常产于木质组织内,成虫后即钻入地下,吸食多年生植物根中的汁液,一般经过 5 次蜕皮,需要几年才能成熟,经过最后的蜕变,才生出能够飞翔的翅膀,其幼虫正是经常呈勾曲的状态。该遗址兴隆洼文化墓葬M2 中,出土两件小“石棒”,器表磨琢出多道平行的凹弦纹,M2 ∶ 11 长 6.1 厘米,M2 ∶ 6 长 7.1 厘米(图四,2)。多节的形态和长度与柞蚕幼虫颇相似。柞蚕属鳞翅目蚕蛾科,幼虫大部分为黄绿色,长度一般为 6.2~7 厘米;蛹最初柔软,呈浅黄绿色,约 4~8 小时后逐渐变硬,呈淡褐至棕褐色,长 3.5~4.4 厘米 [22] 。此外,该遗址房址AF19 灶边发现一石雕人像,长 36.6 厘米,整体如尖圆枣核形,很可能是对蚕蛹的模仿,表现此人物正处于如同昆虫破蛹而出的变化中(图四,3)。

图四 白音长汗与河姆渡遗址中的昆虫形象

1.白音长汗M7 ∶ 1 2. 白音长汗M2 ∶ 6 3. 白音长汗AF19 ②∶ 4 4. 河姆渡T244(3B)∶ 71

5. 河姆渡T244(3A)∶ 7 6. 河姆渡T31(3)∶ 12

图五 白音长汗M7∶1 玉蝉

淮河和长江中下游地区昆虫蜕变和羽化信仰的传统也颇为悠久。

距今约 7 300 年的安徽蚌埠双墩遗址出土的一件碗底刻画了一只蚕吐不规则丝网的图像(图二,13)。双墩陶器圆形器底的网格类图像数量颇多,有直线网格、斜线网格、弧线网格和不规则网格等多种式样,在与天极相关的背景下观察这些图像,似乎都可以理解为此乃飞升在天的神蚕吐丝形成的图案。那些被称作植物叶脉纹的图像,其实有的与蜘蛛网局部颇为相似。时代较晚的崧泽文化海宁皇坟头遗址M227 中,随葬 1 件镂空器盖,形成的图像酷似蜘蛛网,是神化的昆虫在天顶编织“天网”的明确表现(图六) [23] 。双墩遗址另一件陶碗底部的图像,外有弧线四边形,是我们讨论过的与天极相关的典型图像,四边形中心有两个叠加的尖圆形,发掘者认为是蚕茧,很有道理(图二,14)。

图六 皇坟头M227∶2 带盖陶碗

单体和双体的猪也是双墩碗底刻画图像的常见主题。一件碗底刻画了一只猪被缠绕在网络中的形象,考虑到猪和蚕在当时宇宙观及萨满式宗教中的角色,这个图像似乎可以解读为猪如蚕一样在丝网中蜕变和羽化的状态(图二,15)。另有两件碗,底部图像被发掘者认定为蚕丝形(图二,16)。这两个图像确实与生丝束颇为相似,考虑到上述与蚕吐丝成网相关的图像,对束丝的表现也就顺理成章了。

距今 6 300 年左右的河姆渡遗址河姆渡文化第二期的层位中发现两件象牙制盖帽,是某种细杖的端饰。T244(3B)∶ 71 下部为平行短线组成的三角纹网络,上部线刻两条非常写实的蚕(图四,4;图七);T244(3A)∶ 7 下面的三角纹装饰带与T244(3B)∶ 71 相似,上部的蚕身已残,中部有短线与下面的三角网络连接,与双墩 92T0722⑳∶ 43 一样表现蚕吐丝结网的状态(图四,5)。此外,河姆渡第 3 层的一件被称作“人像”的陶制品,长 5 厘米,形状和大小与蚕蛹颇为相合(图四,6) [24] 。

图七 河姆渡T244(3B)∶71象牙盖帽

总之,东部地区与辽西地区有非常相似的昆虫蜕变和羽化信仰传统:蚕和蝉同样是昆虫的最主要代表。同时,一些辽西地区未见的信息丰富了对此信仰的认识,主要内容为对神化的蚕在天顶编织“天网”、神化的猪在网中蜕变的明确表现,将此信仰与天极宇宙观联系起来,由此,我们可以做出如下推测:

与昆虫蜕变和羽化信仰相关的器物,应该不只是为了作为帮助死者重生的随葬品而制。它们被放置在墓葬中,不排除有帮助墓主重生的功能,但其更主要的作用应是在现实生活中标示佩戴者具有如昆虫般蜕变和羽化的能力,同时也是相关仪式中的必备物品。对于这样的转化、变身能力的信仰以及这种能力的获得和使用是萨满式宗教的重要特征 [25] 。

可见,以天极宇宙观为核心的萨满式宗教,在距今 6 000 年之前已经初步形成。距今 6 000 年之后,中国史前社会发展进入灿烂转折期,这样的萨满式宗教继续发展,在社会复杂化和文明形成进程中发挥了重要作用。